「岡山神社」の項(2008年6月22日記事)で、「岡山」の由来について触れた。その補足。

現在の岡山市街地は、「天神山」、「石山」、「岡山」の3つの山(丘)を中心に発達した。しかし、天正元年(1573年)に宇喜田直家が石山に築城するまでは、全くの田舎だったようだ。3つの山は、それぞれ神の山であって、天神山に天満天神、石山に石山大明神、岡山に下明神(酒折明神)が祀られていた。

「天神」は天満天神こと菅原道真公であるが、菅公は岡山とも縁が深い(大宰府権帥に左遷されて赴任するときの伝説が各地に残り、長男菅原高視は備中美作守となったことから、特に勝央町に菅家の子孫が多いという。)。ただし、今も磐座が残り、菅公が祀られる前から古代祭祀があった可能性もある(その場合の「天神」は天津神か。)。

「石山」は、「岡山」が砂山であったことに対するものとされており、戦国時代までは山城が普通であったから、まず、こちらに築城されたものと思われる。石山大明神は式内社「石門別神社」の候補とされたこともあるが、寛文5年(1665年)に金山寺境内に移されたという。

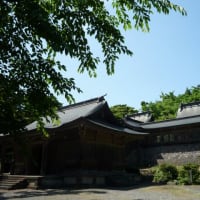

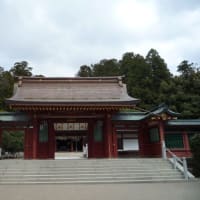

さて、「岡山」の南東麓に巨石があり、その上に「岡山殿」(おかやまでん)という小祠があったという。これが、後の「下明神」「酒折宮」と称された今の「岡山神社」である。一方、やはり南東麓に「岡山寺」もあったとされ、その創建は天暦年中(947~957年)という。その創建年代の当否は不明だが、岡山寺は備前48ヶ寺の1つであって、今は岡山市磨屋町に「岡山寺」と「光珍寺」に分かれて現存している。「光珍寺」の山号は「柴岡山」といい、これも元の所在地に由来しているらしい。

したがって、岡山は、岡山神社や岡山寺以前からある地名で、岡山城築城以後に城下町として発展して、著名になったということらしい。

現在の岡山市街地は、「天神山」、「石山」、「岡山」の3つの山(丘)を中心に発達した。しかし、天正元年(1573年)に宇喜田直家が石山に築城するまでは、全くの田舎だったようだ。3つの山は、それぞれ神の山であって、天神山に天満天神、石山に石山大明神、岡山に下明神(酒折明神)が祀られていた。

「天神」は天満天神こと菅原道真公であるが、菅公は岡山とも縁が深い(大宰府権帥に左遷されて赴任するときの伝説が各地に残り、長男菅原高視は備中美作守となったことから、特に勝央町に菅家の子孫が多いという。)。ただし、今も磐座が残り、菅公が祀られる前から古代祭祀があった可能性もある(その場合の「天神」は天津神か。)。

「石山」は、「岡山」が砂山であったことに対するものとされており、戦国時代までは山城が普通であったから、まず、こちらに築城されたものと思われる。石山大明神は式内社「石門別神社」の候補とされたこともあるが、寛文5年(1665年)に金山寺境内に移されたという。

さて、「岡山」の南東麓に巨石があり、その上に「岡山殿」(おかやまでん)という小祠があったという。これが、後の「下明神」「酒折宮」と称された今の「岡山神社」である。一方、やはり南東麓に「岡山寺」もあったとされ、その創建は天暦年中(947~957年)という。その創建年代の当否は不明だが、岡山寺は備前48ヶ寺の1つであって、今は岡山市磨屋町に「岡山寺」と「光珍寺」に分かれて現存している。「光珍寺」の山号は「柴岡山」といい、これも元の所在地に由来しているらしい。

したがって、岡山は、岡山神社や岡山寺以前からある地名で、岡山城築城以後に城下町として発展して、著名になったということらしい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます