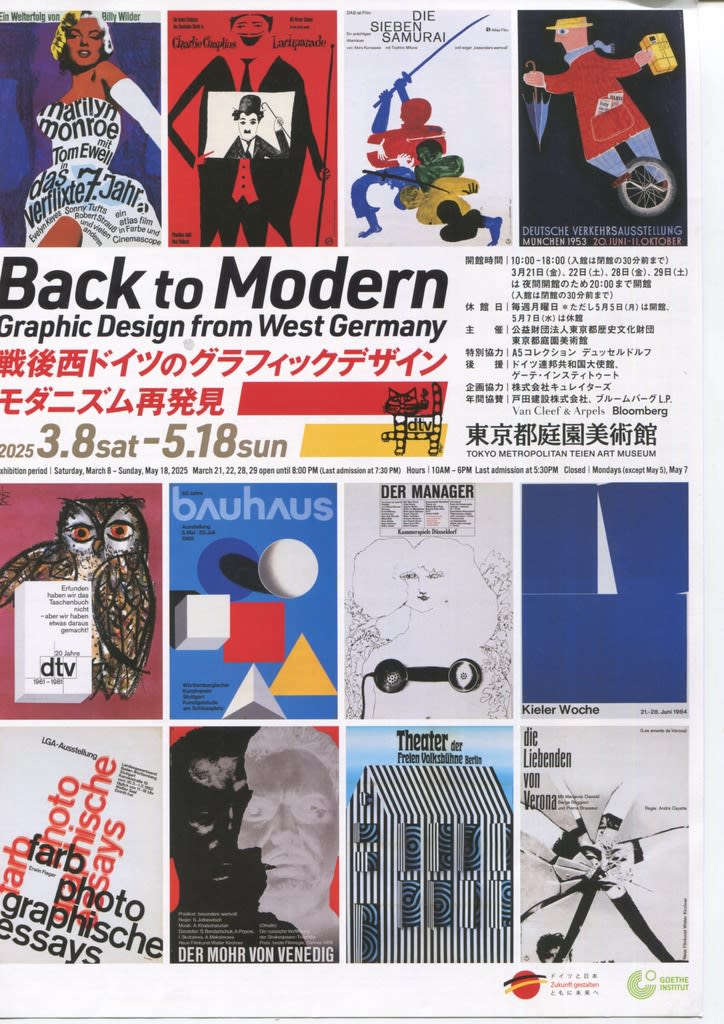

先日、美大時代の同期の原田君とすばらしいバウハウス関連のデザイン展を心ゆくまで鑑賞して美しい大きな全面ガラスの新館とCAFE・ミュージアムショップ(高価)、そしてそこから見える庭園がまた美しく、鑑賞後の庭園散策が美術館の名前の通りで、展覧会の余韻をあまりある体験に裏付ける、東京の中心という場を忘れる希有な空間と感じた。

お弁当を持参で庭園散策や、読書、思索などや掲示上学、生きる意味を自分の問いかけるための場所として、自分を客観的に冷静に自分で考え、これからの自分の人生をどう生きるのか?社会通念に流されるのではなく、自分の頭で考え、そしてその結果をこれからのや自己発展、自己実現、自分の人生という、真っ白いキャンバスに描くための、思索の場であると感じましたので、強く推薦します。

この場所は皇族の自邸でした。パリに外遊し当時のアールデコ全盛期に触れ、帰国後にフランス人のインテリアデザイナーに自邸の改築を依頼し、宮内省内匠寮の技師に依頼した、木造建築工法の最高技術であり重要文化財であり、随所に特注大理石暖炉、窓と借景、特注間接照明、特注シャンデリア、床面のモザイクタイル、ドアの取っ手……

1985年に美術館として開館したが。後続の自邸の14年、吉田茂の政務の場の7年。民間の催事施設で7年とその後の現在の美術館としての時代でもあり、建築であるのでさまざまな制約があるのは当然のことであると言える。

ぜひ、美術展鑑賞後はさまざまなスタイルの美しい庭園散策を特に推薦いたします。伝統的な木造平屋の茶室は庭に美しい鯉が優雅に泳いでいます。そのほかにも美しい異なる西洋庭園が心を平安に誘ってくれますので、ここが東京の真ん中にあるというのも不思議な気もいたします。インターネットで見て理解したと若い人は考えていますが、そういう表層的なスキャンニングでは、ただノウハウ・コレクターで一生を終えると感じます。実際の体験とそこから感じた事や、感情と考えなどが自分の意識を形成します。

⇒ 人生はただの概念では在りません。

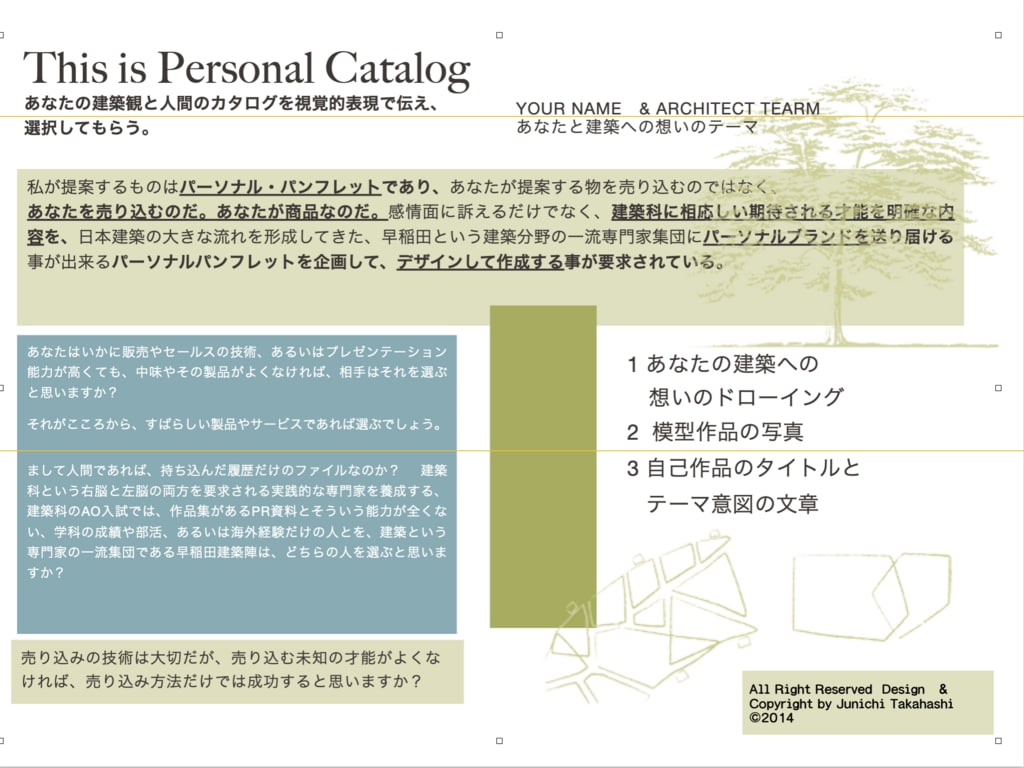

展示物の詳細や時系列の関係良いなどは、新館にあるモニターでこの貴重なコレクションを展示させてくれた、グラフィック・デザイナーの方達のご尽力と、鑑賞の機会をいただいた事への御礼を心からお礼申しあげます。

美しいマーケテイングのデザイン表現がいかに、我が国の現在の広告デザインを含むデザイン表現が貧相になっているかという、現実を政治レベルから文化、日常レベルでのダイレクト・マーケテイングのポジショニングを問い直してくれる展覧会でした。

▶ 本音と建前である、難しい問題はすべて先送りという、“年金社会主義型”の同調圧力型社会体制は変化できないのかも知れません。

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

原田君は在学時代にウルム造形大(バウハウス後の系譜)で学んだ草深先生の授業を選択していた。卒業後は乃村工芸社で50年間(デザイン室長として)博物館と美術館担当としての唯一無二の情報系デザイナーで空間プロデューサーです。

卓越した独自の美しく感動的な視覚伝達・空間造形言語と様式を確立した。その展示手法は立命館大学での共執筆や明治大学でア・ミュージアム講座、千葉工業大学などで講演している、わたしは学部生ですべて理解できない高度なレベルに到達しているので大学院生のレベルがいいかなと感じている。

受賞歴も数多くあり、博覧強記で専門領域とともに広範囲の博識者であり碩学で、博学者であり、いわゆるルネサンス人のひとです。左脳の論理的美学と右脳の詩的美学が融合している、総合脳である天才タイプの才能を持っている人です。

わたしが彼の仕事を尊敬している理由は、わたしの息子と娘がまだ、小学低学年時に夏休みに、彼の作品で最高の作品である、我が国で最初で最後の米国軍・海兵隊上陸で数多くの一般民衆が巻き込まれ命を絶たれた、沖縄糸満市に沖縄県平和祈念資料館を訪れた時に、見た衝撃の体験知が心に焼き付いている。崖から米軍の引き留め勧告も聞かず幼い乳飲み子を抱え海中に幼子と身を投げ命捧げた、数多くの若い母親と子供の存在の場がその平和祈念資料館の場所であり、沖縄戦でなくなった方々の命名碑が海に向かい無言で在る。沖縄に行かれたら一度ぜひ訪れることを推薦します。

同期では原田君のように、キャリアではなく自分の人生は信念であり自分とは何か?と果たすべき貢献は何か?という自分への質問を持ち続け、その答えを作品という仕事で創造してきている芸術家がいるのが特徴。