久方ぶりの投稿です(というか今年初ですね・・・)。

長い間放置しておりましたが、その間も見に来てくださっていた方々にはすみませんでした。そしてありがとうございます。

この半年公私色々ありましが、このブログはこれからも細々ながら続けていくつもりではあります。

さて、いつもながら(?)ちょっと前の話題からのネタとなってしまうのですが、

5月中旬にグリーンマックスから完成品のクモヤ90形100番台とクモヤ145形1000番台が発売されました。

その中でも、JR西日本仕様のクモヤ90はかつて出雲電車区(米イモ)に所属していたクモヤ90103をプロトタイプとしているということで、

製品化発表時から山陰ゆかりの車両ということで注目していました。

実車については今から10年ほど前の出雲電車区一般公開のときに構内に留置中の、あるいは後藤工場の公開でも解体寸前の同車を見たことがありましたが、

残念ながら走行する姿は一度も見ることはありませんでした。

さて、模型のほうですが、KATOから発売された0番台のほうはともかく、

さすがにそれ以上にこんなマイナーな車両は製品化されないだろうと思っていたら(車体のキットはあったようですが)、GMからまさかの製品化。

そんなわけで、発売当日に期待に胸を躍らせながら模型屋に買いに走りました。

購入したのはM車。単行で走らせるにはもちろん、他の車両を牽引するにもやはりM車のほうがいいと思ったからなのですが、

実は結論から言うとM車よりもT車を買っていたほうがよかったと思っています。

なぜかというと、装着されていた動力ユニットには両端ともダミーカプラーしかついておらず、

動力台車のカプラーポケットの腕もはじめから切り落とされているので、買ってきたそのままの状態では他の車両と連結できません。

しかも、動力台車が旧型国電用の大振りなものなので、下の写真のとおりTNカプラーは後ろの部分が干渉してしまい取り付け不可。

他の車両を牽引できない牽引車とはいったい・・・(苦笑)。

(下が最初に装備していたGM動力、動力台車とTNカプラーの胴受が干渉してしまう)

結局、動力は鉄コレ動力の20m級のもの(旧国用20m級B2)を取り付けることとしました。

鉄コレ動力なら、スペーサーの部品にTNカプラーを取り付けることができ、連結問題は解決します。

ついでに走行性能も向上します(GM動力の走行性能どうにかならんか・・・)。

ただし、動力つきの車両にまた新たに動力を調達することになってしまい、

それならば最初からT車を買い鉄コレ動力を取り付けたほうがコスト的によい選択となりますね。

とほほな話です。

唯一の救い(?)としては両方の運転台にライトユニットがついていることでしょうか(T車は片側のみ)。

車体の出来とか、そういうところに関しては個人的には不満はないのですが・・・。

なお車体に鉄コレ動力を取り付けるにあたっては、下の写真のように動力の台枠側面に0.75mm厚のプラの帯材を貼り付けて、

狭かった台枠幅を広げて車体にはまるようにしました。固定は両面テープを用いています。

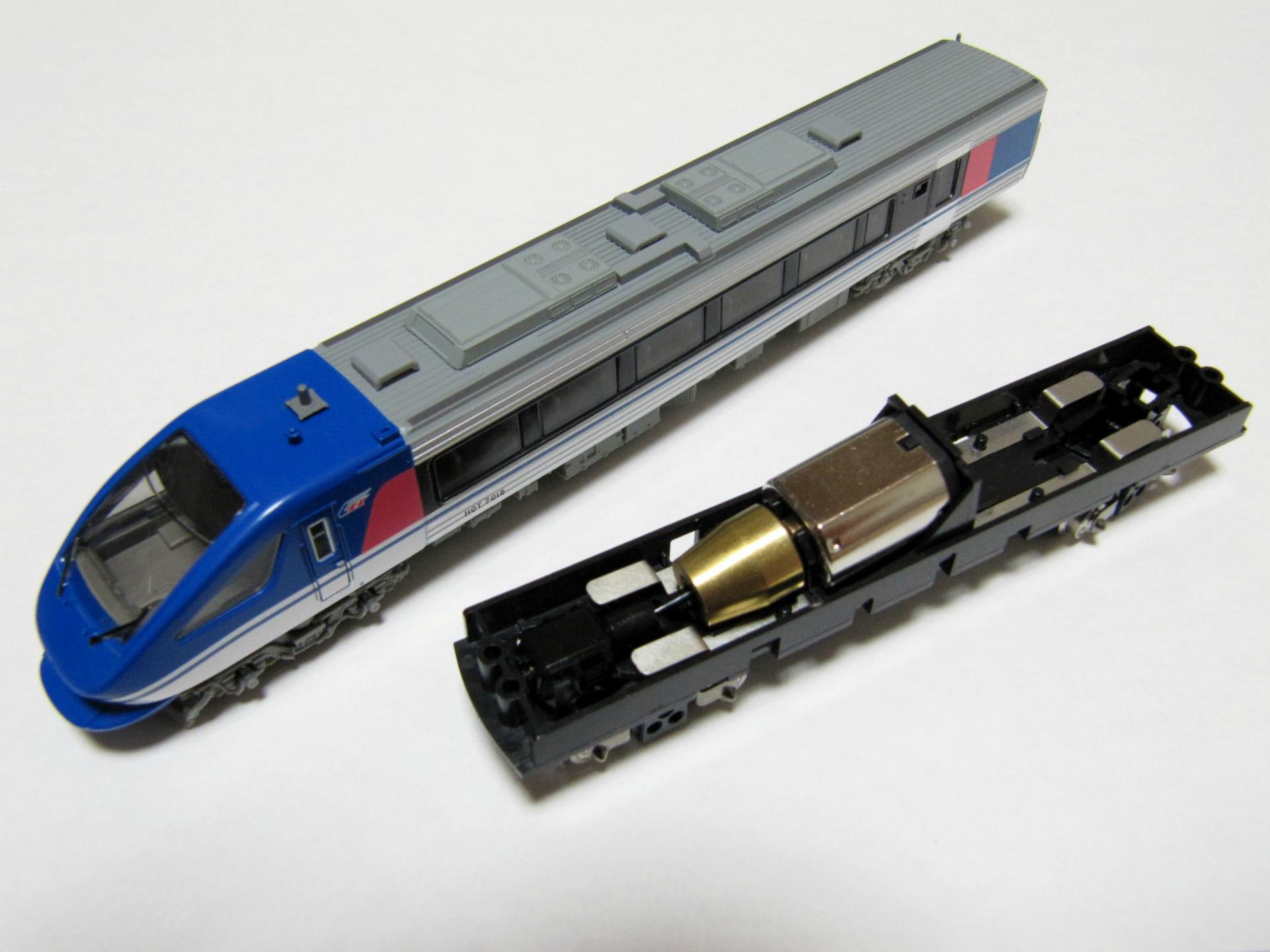

(上は交換した鉄コレ動力、下は最初に装備していたGMツインモーター動力)

また、窓パーツにあった動力固定用の爪は鉄コレ動力と干渉するので切り取りました。

台車枠は実車のDT20とは細部が異なりますが、付属品の中で比較的形状が近いDT17を装着。

ライトユニットの集電スプリングは引き伸ばして台車直上にある集電板に接触するようにしています。

さらについでに前照灯の光源はオレンジ色のLEDだったので、電球色のものに交換しました。

ということで、あれやこれやと手をかけて、やっと我が家の線路上にクモヤ90103をデビューさせることができるようになりました。

実車の所属が出雲だったので、同じ区に所属する381系と一緒に遊ぶのがベストかと思います。

というわけで早速そんな様子を演出。最近KATOから381系のくろしおJR仕様が発売されたので、ばらし売りで買ったモハユニットと先頭車をつないでみました。

後藤工場への入出場や試運転でこんな情景が見られたことでしょう。

クハ381の前面幕は「試運転」を自作して入れてあります。

余談ですが、自分にとってKATOの振り子機構付き車両の導入はこの381系が初めてでした。

カーブにかかると車体がくいっと傾くのは見ていて楽しいです。

いわゆる「緑やくも」のクモハ381形(これ大事)の入った編成や、「スーパーやくも」色の編成の製品化も希望したいですね(笑)。

ところで、前述のとおり鉄コレ動力はスペーサーにTNカプラーを取り付ける構造なので、

スペーサーごとTNカプラーを外し台車にアーノルドカプラーのアタッチメントを装着することもできます。

つまりこんなアーノルド仕様の客車との連結も可能。

牽引電車とブルトレ客車の連結というのもなかなか見ない組み合わせですが、

出雲電車区に「出雲2・3号」用の14系客車の配置があった頃、その客車の後藤工場の入出場の牽引には機関車ではなく、

牽引電車がその任に当たっていたことがあるそうです。

(ウィキペディアのクモヤ90103の写真でも後ろにオハネ14と思しき車両がつながっているのが確認できます。)

そのため、実車の連結器は双頭連結器となっていました。

模型では一応密連形TNカプラーを取り付けていますが、いずれ双頭タイプのものに変更したいです。

電車が客車を牽引する姿というのも、なかなか面白い編成ではないでしょうか。

運転会でこういう編成を繰り出すと、一発ネタとして目立ちそうです。

余談ですが、実車はスノープロウを装備していたので、模型でもそれにならってGMのスノープロウパーツを取り付けました。

本当は台車に取り付けようと思ったのですが、TNカプラーに干渉したり前述のアーノルドカプラーが付けられなくなったりするので、

結局TNカプラーの胴受の下に取り付けました。

実車のそれに比べるとやや大振りですが、前面が引き締まって見えてなかなかよいです。

おまけ

2002(平成14)年7月6日撮影

出雲電車区の一般公開に行ったときに撮影しました。

当時自分はまだ中学生だったので、構図のことなんか考えもせず右端に電柱がかかっており見苦しいですが・・・

クモヤ90103はこれから数ヵ月後に後藤工場に廃車回送されたらしいですが、

この時点で稼動していたのか、あるいは休車だったのかどうかは謎です。

さらに余談

クモヤ90形100番台はマイクロエースからも製品化が発表されていますね。

こちらはクモヤ90105、広島運転所所属の車両のようです。

(どちらかというと同時発表のDD16のほうが気になる・・・笑)

前回のキハ181形の動力化に続いて第2弾、

今回はHOT7000系の下り向き先頭車、HOT7010形を動力化したいと思います。

用意するのは種車と、前回と同じく鉄コレ15m級動力。

ちなみにHOT7000系の先頭車の中でHOT7010形を加工する種車に選んだ理由ですが、

これはたまたまとある模型店でこの車両がばらし売りされていたものを見つけたからです。

というわけで工作開始。

元の台車の首振り中心と鉄コレ動力の首振り中心の位置合わせてみたうえで、

それぞれの床板の切断・切り継ぎ線の見当をつけます。

床板からモーターユニットや集電板などを取り外し、断ち切りのこですっぱりと切断しました。

切断面を整えたら、瞬間接着剤をたっぷり流して接着。

特に変な力が加わらない限りは、強度的にはおおよそ問題ないと思います。

台車の首振りに支障がないことを確認したら、集電板やモーターユニットを床板に設置しました。

キハ181形のときと同様、動力台車側には鉄コレ動力の集電板を、先頭台車側には製品の集電板をそれぞれ適当な長さに切断し、

互いに接触して通電するように設置。これで前後の台車両方から集電できるようになります。

また、製品から外した元のデッキ側台車から台車枠だけを切り出して動力台車側面にゴム系接着剤で接着。

車内のイス板パーツもモーターに干渉しない長さに切り出して床板に装着しました。

この状態で試運転・車体と干渉する部分との微調整ののち、各部に問題がなければ動力化は完成です。

ここまでの工程はだいぶはしょって書いていますが、実際は結構現物合わせ的な工作なので結構時間がかかってしまったところは前回と同じです。

最後に車体をかぶせたら、心ゆくまで単行運転を楽しみましょう(笑)

流線型の先頭車が1両だけでシャーッと走っていく姿は、普段は5~6両の走行シーンを見慣れているためにやっぱりシュールです。

ところで今回は、先頭車の単行回送仕様ということで、動力化以外にも少し加工を加えてみました。

まずは先頭部分のスカートの開口。実車の回送時はスカートの一部が取り外され自動連結器がむき出しになっているので、それを再現してみました。

スカートパーツにモールドされている線に沿ってデザインナイフで切り込み、少しずつ切削していって開口。

そしてスカートの断面には適当な青色を差し、開口部にはグレーに塗った自連形のダミーカプラーを取り付けました。

実車の連結器周りは連結器の胴受けがあったり、ブレーキ管が脇からにゅーっと伸びてきていたり、あるいは車体側にも若干切り欠きがあったりしますが、

雰囲気重視でそれらしく改造ということで今回はそれらの取り付けは見送りました(結構手間かかりそうなので・・・)。

それでも製品そのままの先頭部とはまた違った、独特の怪しい雰囲気は出ているかと思います(笑)

一方、後位側連結面にはお約束の反射式後部標識を設置。貫通路には塞ぎ板が取り付けられている姿もそれらしく作ってみました。

連結器は密連形TNカプラーを取り付けましたが、実車は密着連結器にさらに中間連結器(自連とのアダプター)を取り付けています。

さすがにNスケールで中間連結器を作るのは困難なので、とりあえず密連にしておきました。

一応この車両は単行運転が前提ですが、キハ47などと連結して運転するときには連結器を交換するかしないといけませんね・・・。

最後に参考までに実車の単行回送時の写真を。運転台の向きからして米子から鳥取に到着したときのものだと思います。

本当は模型ではもっと作りこむべき部分もあるかとは思いますが、大体の雰囲気は伝わるかと・・・。

以前投稿した時に、調子に乗って内容は伏せた鉄コレ15m動力を利用した工作ですが、

この工作で何がしたいのかというと、それは「トレーラー仕様の先頭車を自走させること」です。

その意図するところは山陰好きな鉄道ファンならすぐに察しがつくかと・・・(笑)

さて、今回はキハ181形編ということで改造対象はKATOのはまかぜ色キハ181形。

一見何の変哲もなさそうですが・・・、(窓から見えるごちゃごちゃした何かが怪しい?)

車体を外すと、中身はこのようになっています。

簡単に言うと、デッキ側の台車を鉄コレ動力の動力台車と置き換え、片台車駆動で自走できるようにしたもの。

キハ181と鉄コレ動力のそれぞれの床板を切り継ぎました。

鉄コレ動力12m・15m級用はもともと片台車駆動のため、両台車駆動の動力を使うよりこのような工作には都合がよいです。

上はそれぞれ加工前のキハ181形と鉄コレ動力です。

キハ181形の後位側台車と鉄コレ動力の動力台車の首振り中心位置を揃えたうえで、

お互いの床板の切り継ぎ(切断)線を定めました。

切り継ぎ線に合わせて床板を切断したら鉄コレ動力の床板側面部分を切除し、

位置・高さに注意しながらお互いの床板を接着しました。

接合部分には瞬間接着剤をたっぷり流して固着させましたが、

接着剤が乾くまではゆがんだりずれたりしないようにしばらく放置しておいたほうが良さそうです。

集電板は動力台車側は鉄コレ動力のものを、

運転台側はキハ181形のものをそれぞれ適当な位置で切断して床板に接着しておきました。

このときそれぞれ前後の集電板は互いに接触するようにし、前後の台車から集電できるようにしておきました。

モーターユニットは固定の前に床板の上に仮置きしてみて通電や動作がうまくいくか確認しておきます。

そしてシャフトを動力台車に差し込み、モーターユニットを床板に瞬間接着剤で固定しました。

このときモーターユニットの位置は前後の位置に注意しないと、

フライホイールが床板や集電板に接触したり、動力台車の首振りが渋くなるかもしれません。

車内の座席は動力部分に干渉しないように適当な長さに切断して床板に取り付けました。

座席パーツがライトユニット集電部分を押さえつける構造になっているので、

これを取り付けないとライトがうまく点灯しない構造になっているようです。

また、最初から最後までの工程で言えることですが、切り継ぎ、組み立て、車体への取り付けにあたって干渉する部分は

適宜削ったり切り落としたりすることが必要になってきます。

モーターユニットの固定がすんだら線路に載せて試運転。

うまくいけばもともと性能のよい鉄コレ動力ということで、スムーズに動いてくれます。

動力台車の側面には、最初に外したもとのDT36C台車の台車枠をゴム系接着剤で接着しておきました。

そして車体をかぶせてライトが点灯するのを確認、完成です。

これで中間車(キハ180形)の動力に頼ることなく、先頭車だけで走行することが可能になりました。

・・・ここまで工作内容をさらっと書いてきましたが、実際は結構現物合わせ的な内容なのでそれなりに調整が大変でした。

テンプレ的な文言ですが、くれぐれも加工は自己責任でお願いします(気動車の先頭T車の動力化ってそんなに需要ある?)。

この写真はスローシャッターを切って撮影しましたが、止まっているキハ187系に対してキハ181形がぶれているので、

先頭車単独で動いているのがわかるかと思います。(動画で撮れよという話ですが・・・)

本来製品のままなら単独で自走するはずのない先頭車が軽やかに走っていく様子はなかなかシュールで楽しいです。

キハ181形だけでなくても、同じくトレーラー車のキロ180形をつなげて

回送列車を仕立ててみるのもなかなか一興かと思います。

やはりどちらも模型的には本来自走はしない組み合わせです。

単行で走るということで、連結面側の妻面には反射式後部標識を忘れずに

取り付けておきました(所属・検査表記なども付けたいですね)。

ちなみに自分が試してみたところ、この動力化したキハ181形ともともとの動力車のキハ180形では、

起動電圧に結構差があるので協調運転はあまり望めなさそうな気がします。

というわけで、模型でも上の動画のように最短(?)1両からのキハ181系の運転が可能になりました。

「これがやりたかっただけだろ」と言われればまさしくそうです(笑)

この先頭車1両だけで本線上をかっ飛んでいくシュールさはたまりません。

さて、今回はキハ181形編ということで記事を書いてきましたが、次のネタはもう準備してあります。

この流れから行くと次に何が来るのかは察しがつくかと思いますが・・・(笑)

大型連休中には完成できるか!?

久方ぶりの投稿です。

先日ある模型屋をのぞいてみたら、珍しく鉄コレの15m級動力が在庫していたのを見つけました。

おそらく再生産がかかったのだと思うのですが、15m級の鉄コレ動力が発売されるのは結構久しぶりのような気がします。

鉄コレ動力は16m級用以上の規格の動力ユニットは両台車駆動ですが、12m級用と15m級用の小型車両用のものは片台車駆動となっています。

ということでとりあえず1つ買ってきました。この15m級動力で以前から考えていたある企みが実行できる、という算段です。

で、その企みって何だいなという話ですが、特に意味はないですが今回は伏せておきます(何)。

ヒントとしては上の写真の手前に並んでいる2つの台車でしょうか(左はFU46、右はDT40B)。

とりあえず、まずはモーターとシャフト、ウエイト、集電板などを動力本体から取り外しておきます。

そして、想定される寸法に合わせてごりごりと動力ユニットの床板を切っていく作業に移ります。

動力の上にある床板一式はもはや答えみたいなものですね(笑)

とりあえず今回はここまでとしておきます。

ここからは余談ですが、

関東地方でもいよいよ桜がほぼ満開となり、今日はいい天気だったので少し近くまで見物に出かけてきました。

東急東横線の中目黒駅近く、目黒川沿いの桜並木に行ってみたのですが、ちょうど「中目黒さくら祭り」が開催されているということもあって結構な人でにぎわっていました。

今年は桜の開花時期がいつもより遅めということで、例年ならさくら祭りが行われる頃には散り気味の桜が今年はちょうど満開のタイミングになっているそうです。

ひそやかに咲いているイメージの梅の花と違って、桜の花はどかっと華やかに咲いている感がありますね。散り際の桜の花びらが舞っている頃(←よくある春の歌の歌詞みたい)にまた来てみたいです。

本当は地元の気動車と桜が咲いているところ(有名どころでは大岩駅とか)の写真も撮ってみたいですが、実現できるのはいつのことやら・・・。

◎ご案内

2018年10月に記事を加筆・修正、転写シート収録車両配置表を再構成しました。

少し前の話になりますが、TOMIXから新規製作でリニューアルされた50系客車が発売されたので、自分もさっそく何両か購入。

昨年に「ノスタルジックビュートレイン」セットが発売になったときにオハフ50形が新規製作となっていたので、

今回の一般仕様の発売を心待ちにしていました。

さて今回購入したのはオハフ50が3両、オハ50、マニ50が各1両。

緩急車が多いのは、何となく客車の普通列車というものは中間にも緩急車がよく入っているイメージがあり、

編成としてハフ+ハ+ハフ+ハフという感じで組成するためです。

ライトがつく車両が多い分だけ購入費用がかさみますが・・・。

製品は完全新規製作というだけあってなかなかシャープな出来で、

別パーツ化された屋根板とベンチレータや窓パーツ側にモールドされたグレーのHゴム、

かっちりとした表現の台車が印象的です。

また、オハとマニの貫通路窓にはガラスパーツが入るようになりました。

しかしながら近年のTOMIX車両の仕様からすると当然と言えば当然ながら、

旧製品にはあった車体側面の所属や換算両数などの表記類は印刷されていません。

個人的には旧製品の最近のロットでは所属表記が「米ヨナ」でまさにどんぴしゃでした。

(その旧製品も何両か手元にあります)

まあこれら表記類については気が向いたらインレタで再現しようと思います。

オハフ50とマニ50を側面から。やはり(比較写真ではないですが)旧製品と比べると、

別パーツや黒色車輪、Hゴムの表現などが効いているように思います。

かといって旧製品も全体的な印象としてはそこまで新製品に見劣りするわけでもなく、

旧製品でもいいや、という人にとっては無理して買う必要はそこまでないかもとも思いました。

ちなみにマニ50はプロトタイプが0番台だった旧製品から変更になり、100番台車が製品化されています。

荷物車なのに窓の保護棒が表現されていない、ということで一部でちょっとした騒ぎになっていますが、

なんでもメーカー側の仕様変更の話がうまくユーザー側に伝わっていなかったとかどうとか・・・、ということらしいです。

そもそも仮に「窓の保護棒表現をなくします」と仕様変更のアナウンスをしたところで大多数のユーザーは反発しそうですけどね。

結局メーカー側はフォロー用の透明シートを配布するそうですが、

個人的にはまあ保護棒は表現がないなら適当なパーツか何かを付ければいいや、くらいの気楽に考えていました。

(追記:再生産ロットからはマニ50形の仕様が変更になり、窓ガラスに保護棒の印刷表現が施されるようになりました)

オハフ、マニのテールライトは光源がLEDになり、ライトの消灯スイッチも付くようになりました。

こうやって先頭に機関車を据えて編成で見てみると実にいい雰囲気です。

ただちょっと期待していたオハフやマニの車掌室とは反対側(業務用室側)の

テールライトの点灯化まではさすがになされていませんでした。

まあこの辺はいずれ工作の題材ということにしておきます。

ところでTOMIX製品のお約束ということで車番を転写シート(インレタ)で貼り付けることにしたのですが、

一見豊富に収録されているように見えるこれらの番号の実車は、

どこに所属していたのだろうかとちょっと気になったので資料片手に調べてみました。

◎TOMIXオハフ50付属転写シート・収録車番配置表

(国鉄時代:1983年4月1日当時・JR化後:1989年4月1日当時、・は横軽対応マークを示す)

(参考文献:国鉄気動車客車編成表1983年版、JR車両配置表1989年版)

両形式で収録されている車番を見てみると、2000番台の電暖車は東北方面、

それ以外の非電暖車は西日本・四国・九州辺りに所属していた車番が多く収録されていました。

(当然といえば当然か?)

国鉄時代の1983(昭和58)年とJR化後の1989(平成元)年の配置状況を表にまとめましたが、

この6年間に配置が移動した車両、あるいはそうでない車両もいて、

それぞれの使用線区を取り巻く事情の変化を推察すると、色々と興味深いです。

ちょっと意外だったのは、どう考えても電暖を使わなさそうな米子や松山に2000番台車の配置があったことですが、

これらの新製配置は岡山や金沢だったので、

岡山ではEF64、金沢ではEF81(あるいはEF70も?)などの電暖を使うことが想定されていたのだろうと思われます。

(岡山の50系は結局EF64に牽引されて運用されることは無かったそうですが・・・)

結局というかほぼ当然というか、車番は山陰本線を走っていたであろう米子所属車のものを貼り付け。

転写シートで足りない分はバラ数字を使いました。

最後に、おまけ的に機関車側からの撮影。

2両目が怪しいですが、かつては軌道検測車を定期列車につなげて

検測・回送していたもよくあったということで遊んでみました。

ちなみにこの機関車のライトは光源を製品そのままのオレンジ色のLEDではどうもしっくりこなかったので、

電球色チップLEDに交換してあります。

実際に見てみると電球色というにはちょっと黄色っぽい色合いでしたが、

こうして見てみると写真ではいい具合に見えます。いずれにせよ交換前よりは印象が良くなりました。

TOMIX製のスユニ50もいつか発売されないものか・・・(KATOからでもいいですが)

前回の記事でライトユニットを組み込んだ車両を点灯させる加工が済んだので、そのまま屋根や床下機器類を取り付けて2両とも組み上げました。

ちなみにライト点灯車の種別表示部分はTOMIXのキハ47形付属のパーツが余っていたため、シールを切りだすよりも楽だということで流用。ほぼぴったりはまります。

ただしライトユニットにもともとついていた種別表示窓用のプリズムは撤去したため、この部分は点灯しなくなりました。

本当はもう少し加工すれば点灯させることはできそうですが、KATOのキハ40系みたいに種別表示が点灯しない模型もあるからまあいいや、ということで手を抜きました(汗)

そして車番を入れるにあたっては、もともと使おうと思っていたインレタがうまく転写できなくなっていたため、結局「いこい」の製作にも使ったGMの座席客車用インレタを並べ替えて転写しています。

例えば「キハ45 521」と転写するのに「(ばらし文字の)キハ」「スハ45 18」「ナハ10 2052」「(ばらし数字の)1」の太字部分を組み合わせるという具合にやったのですが、小さな文字や数字を位置がずれたりゆがまないように転写するのはなかなか苦労しました。

もっとも、慣れた人にしてみればインレタ数字の並べ替えは何のことはない作業かもしれませんが・・・。

ということで車番を2両分(キハ45 517、521にしました)入れ終わったところで、とりあえず完成・・・、ということにしておきました。

出来上がった2両を背中合わせで連結してみたところ。

奥がライト非点灯の中間組み込み用で、手前が最初の写真にもある通りライト点灯車です。

キハ23・45系は全国的に少数分散配置の車両だったので、キハ45だけよりは適宜キハ20・30・40系など他の系列の車両とあわせて編成を組んだ方がより「らしい」かも?

(両方ともT車なのでそもそもそうせざるを得ませんが)

左からキハ58形パノラミックウインド車・キハ45形・キハ47形の似た顔同士(?)の並び。

キハ45形とキハ47形は前面・側面ともにスタイルが近いですが、こうして並ぶと前面窓やライト類の配置、屋根のカーブなどでそれなりに印象が異なる感じがしますね。

どちらかというとキハ58系パノ窓車のほうが近い感じがしますが、キハ45は前面のおでこが広いのと車体の裾絞りがない分独特の表情をしています。

ところでGM製品ではよくあることですが、ちょっとキハ45の車高が高いですね。

またGMとTOMIXで朱色5号の色の解釈がずいぶん違うのも分かります。

ちょっとしたお遊びとして、キハ47で組んだ編成中に1両だけキハ45を混ぜて「間違い探し」的なことをするのもまた一興かと思います(笑)

まあKATOやTOMIXからキハ47の0番台が出るまでは、トイレがあって見た目の形態が近いキハ45がキハ47の1000番台とペアを組ませる車両として重宝されていたらしいですが・・・。

何はともあれ、とりあえず完成したのでキハ45形の製作話はこれで終わりです。

仕掛期間約半年ですが、実製作期間は1週間以下?だったかもしれません・・・。

ここからは余談ですが、今回2両のキハ45に転写した車番について。

おおよそ自分の持っている気動車は車番印刷済みなど一部を除いて、どうせなら山陰に縁のある車番にしようということで鳥取や米子に配置されている(されていた)車両の番号にしています。

今回キハ45の車歴を調べてみると、意外にも国鉄時代に山陰に配置されていたことがある車両は98両中517・521・522の3両しかいないことが分かり(JR化後になると他区からの転属があるのですが・・・)、そんなわけで車番はキハ45 517、521にしています。

理由としてはそもそも絶対数の少ないキハ23・45系の進出が山陰にあまり及ばなかったうちに、キハ40系が登場と同時に一気に進出したからか?と勝手に推測していますが、とはいえ近いところでは岡山辺りに配置数が多かった時期があったので、運用次第では因美線で鳥取辺りに顔を出していたこともありそうですね。

YouTubeのこちらの動画には津ノ井駅を発車するキハ45形の姿が収められています。

もっとも、この動画で大事なのはもちろんキハ45形ではなくて、単線の交換駅におけるの列車の行き違いとタブレット授受の様子にあることは明らかなのですが(笑)

前回のスハフ12「いこい」の記事の最後に、次は何の車両の改造・塗り替えをしようかと書きましたが、その後になって初夏のころに作っていたGMのキハ45形キットが仕掛り状態になっていたことを思い出しました。

塗装済みキットさえも完成させられないのでは車両の改造や塗り替えなどと言っている場合ではない・・・(汗)、というわけで半年ぶりにキハ45形の作成を再開しました。

前回では屋根上にTOMIXのベンチレータを取り付けたので、いったん屋根全体の塗装を落としてねずみ色1号で再塗装。

ついでに床下機器類も無塗装のままだとプラスチック感が強いため、あわせて塗装しておきました。

その後塗装が乾いたところでまず1両を組み立てます。屋根と床下機器+床板、台車、TNカプラーをささっと組んで出来上がり。

2両セットのうちこの1両は編成の中間に入れるためにライトを装備しないのでこれでほぼ完成ですが、車輪は黒染めのものに交換しておきました。

さて、問題はライトを点灯させるもう1両のほうなのですが、まずは集電できないことには始まらないということでキット付属の台車をTOMIXの旧集電台車を参考に加工してみました。

加工と言っても台車の梁部分にφ3の穴あけしかしていないのですが・・・。

右奥が加工前、左手前が加工後の台車です。車輪、集電板、集電ばねは手持ちのストックを利用しました。

本当はKATOのASSYやTOMIXの分売パーツのDT22を使った方が手っ取り早そうですが、その場合そのままでは床板に台車を取り付けるのが面倒そうなので、キット付属品の台車を使っています。

床板側はちょうど100円ショップで見つけた「台所用アルミテープ」を使って台車からの集電に対応させました。台車取り付け部分には床下側にアルミテープを回り込ませてあり、ばねを介して車輪から集電するというTOMIXそのまんまの構造です。

床下側から集電台車を取り付けた部分。アルミテープにばねが接触しているのがわかるかと思います。

この構造ではばねの長さの関係でばね力が少し強くなるために、車輪の転がりがある程度悪くなってしまいます。ばねを切りつめるなどして長さを調整してやればいくらか改善すると思いますが、その分台車の集電板が不安定になりそうなのでそのままにしています。

集電板が所定の位置を外れて車軸に触れてしまうとショートしてしまうので・・・。

さて車体に取り付けたライトユニットのほうですが、前述のとおりTOMIXキハ58系用を流用しています。

床板からの集電はどうしようか少し考えた結果、GMの別売りライトユニットを参考にライト基盤の足にばねを取り付けて集電できるようにしてみました。

なおライトユニット上側には光漏れを防ぐためにアルミテープを貼って遮光しておきました。

このアルミテープ、はさみで簡単に切ることができるのでなかなか便利に使えます。

ちなみに左写真の車体裏側に見える黒い棒は補重用のウエイトです。キット付属のものだけではいささか軽いように感じたので、目立たないように黒く塗って追加で取り付けておきました。

結果として今度はT車としては重くなりすぎてしまったような気がしますが・・・。

以上の加工を施した後に早速仮組みしてレールの上に載せてみたところ、うまくライトが点灯してくれました。キット素組みだとライトは点灯しないのでなかなかいい感じです。

やってみれば簡単かつ地味な小加工ではありますが、それでもうまくいくとちょっと嬉しいですね。

以下、その5へ続きます→こちら

およそ2週間前のことですが、大学鉄研今年度2度目の出展となる大学祭が某キャンパスで開催されました。

例年通り模型をやっている会員は各自で車両を持ち寄って4日間(!)の期間中レイアウト上を走行させることになっているのですが、いつも完成品の車両ばかり走らせていることもあり「今年は何か手を入れた車両を走らせたいなぁ」と思い立ちました。よりによって本番直前にですが・・・(汗)

ということで思い立ったが吉日、こうなったら勢いでやってしまおうということで実質製作期間二晩という突貫工事で改造した車両が、今回紹介する12系スハフ12 701「いこい」です。

スハフ12 701「いこい」は、1985(昭和60)年3月に国鉄福知山鉄道管理局が小口団体の輸送用としてスハフ12 5を後藤工場で改造した車両です。塗装は青地に黄帯を巻き、車内にはミニキッチンとカウンター、カーテンで半室に区切られた洋室と和室が設けられており、定員は28名となっていました。登場時は客車の定期・団体列車に併結して運用していましたが、1986(昭和61)年4月には気動車にも併結出来るように改造されました。

「いこい」は1987(昭和62)年3月31日から4月1日にかけて運転された「旅立ちJR西日本号」にも使用されましたが、JR化後に本格的な団体用車両を増備するにあたり、1989(平成元)年10月にジョイフルトレイン「セイシェル」の中間車キサロ59 501に再改造され客車としての姿を消しました。実車の写真はこちら(ウィキペディアより)

なお1982(昭和57)年に静岡鉄道管理局にも「いこい」と名付けられた12系を改造したお座敷編成が登場していますが、福知山の「いこい」とは無関係と思われます。

(出典:鉄道ピクトリアル90年7月号・05年2月号、ウィキペディア)

今回「いこい」の製作に踏み切ったのは、(広義の)山陰の車両だからということと、1両だけで完結するので気軽に取り組め、かつ気動車とも併結して遊べるからという理由です。

・・・さて前置きが長くなってしまいましたが、それでは製作途中の写真を。

種車はKATOのスハフ12形100番台で、左側1-3位側、右側2-4位側の側面です。

両側面ともに共通するのはトイレ側のドアと発電エンジンの吸気用グリルを埋めることで、これらに加えて1-3位側では車掌室側ドアから1つ目の窓埋め、2-4位側ではドア埋めした部分にキハ58形の貫通扉窓をはめるための穴を開けておきます。

またこれらの加工で削れてしまった号車札・サボ受けを取り付けるための穴も開けておきました。

トイレ側のドア埋めですが、車体の裾絞りが付いている部分はプラ板でうまく曲線を出すのが難しかったため、その部分だけはジャンクの12系の車体から切り出してはめ込みました。

また実車はドアが埋められても、ステップのために裾が下がった部分はそのままになっていたようなので、この部分は削り落とさずに残しておきました。

プラ板で埋めた部分の継ぎ目消しがおおよそ済んだら今度はパーツの取り付け。

号車札・サボ受けと発電エンジンの吸気グリルを所定の場所に取り付けました。

パーツはトレジャータウンのTTP-235「電車・気動車小パーツ集」から、特に吸気グリルは「ふれあいSUN-IN」用のものです。「いこい」はスハフ12形の0番台車が種車で製品そのままの吸気グリルとは位置・形状が異なるため、形状が似ているこのパーツを用いました。

もっとも、吸気グリルだけでなく側面給水口の位置や床下機器の配置、切妻側妻面のテールライトの有無など0番台車と100番台車の違いは結構多いのですが、とりあえず今回はそれらの加工はパス。

加工に苦労する割には見た目はあまり変わらなさそうなので・・・。

気になる場合はTOMIXのスハフ12形0番台から改造した方がいいかと思います(かなり入手難ですが)。

車体の加工が済んだら今度は塗装です。

ねずみ色1号で下塗りし、帯色の黄色1号を上から吹きつけます。

最初は腰板部分にだけ吹きつけるつもりが、何度も重ね塗りしているうちに車体全体が黄色塗りに・・・。115系などの岡山広島末期色っぽくなってしまいました(汗)

黄色の発色が暗めになってしまったので、下地の色は灰色9号のほうが良かったかもしれません。

そして帯となる部分を0.5mmのICテープでマスキング。細い帯のマスキングは初めてでしたが、直線を出すのはすごく大変でした。結局完全な直線は出せず微妙にゆがんだ状態に・・・。

マスキングが終わったら青20号を吹き、塗料が乾いたところでマスキングをはがし塗装は完了。ただ実際は少し色のはみ出しなどがあったので部分的にタッチアップを施しています。

最後に不要な部分を切り落とした窓ガラスをはめ込み、エンジン部分に灰色9号を色入れし、車番を入れて完成させました。ちなみに和室部分にはコピー用紙を細く切ったものを張り付けて障子を表現しています。

本当は車掌室側妻面の気動車併結用ジャンパ栓の取り付けや室内の加工もしたかったところですが、資料が見つからなかったのと時間がなかったので今回は省略しました。

製品の12系と比べると若干青色が下の黄色の影響を受けているような感があり、青色を塗る前に下地として再度ねずみ色1号を吹いておけばよかったかと思いますが、とりあえず雰囲気は出ているのでこれでいいかなということにしておきました。

それにしても青色に黄帯というカラーリングはジョイフルトレインというよりは検測車などの事業用車のような印象を受けますね。

さて、以下は学祭でのレイアウト走行の様子から。

まず最初に旧型客車との組み合わせ。12系+旧客というのも今からすれば珍妙な組み合わせに思われますが、「いこい」の気動車併結化改造前はこのように旧客の普通列車やスロ81系お座敷列車との組み合わせも見られたそうです。

こちらは気動車との組み合わせ。

昭和61年の気動車併結化改造により客車だけでなく気動車とも組んで運用されるようになった「いこい」ですが、この場合は2両のキハ58形で挟み込んで団臨として運用していたことが多かったようです(冷房用の電力はスハフ12から供給)。

時にはヘッドマークを取り付けて運用されることもあったそうで、ネット上で写真を探した限りでも数種類のバリエーションが存在するようです。

赤とクリームの急行色の車両に青色の車両を挟んでいるので、編成の短さの割には見た目のインパクトはかなり大きいです(笑)

後の「セイシェル」への改造に当たっては、この運転スタイルをそのまま丸ごとジョイフルトレインの編成にしてしまったということになるのでしょう。

「いこい」を走らせていると鉄研の他のメンバーから「何だこれ!?」という言葉が次々に飛び出したのですが、この客車が何なのか分かったのは後輩1人だけで(彼曰く「ああ、セイシェルの前ですね」)、あとは質問してきた全員に冒頭の実車についてのを説明を何度も繰り返しました(笑)

確かに「いこい」はマイナーな車両で、自分も山陰出身で地元に興味がなかったらたぶん知らなかっただろうと思います・・・。

さて、そんなこんなで無事大学祭のレイアウトで「いこい」を走行させることができ、今回の目論見はおおむね達成されたと思います。「二晩クオリティ」のため若干工作の粗が目立ちますが。

これに味をしめたことで、次は何の車両の改造・塗り替えをやってみようかと思う今日この頃です。

最近とはいうもののもう2週間前の話ですが、KATOからラウンドハウスブランド扱いでEF64形1000番台の広島更新色機タイプが発売されたので、ちょうど発売当日に買ってきました。

出来のほうはいかにもKATOらしい、しっかりとした出来で、印刷・塗装もきれいです。以前マイクロエースからも製品化されましたが、あちらのほうは・・・でしたね。

何はともあれ以前から模型で欲しかった車両なので、うれしい製品化でした。

実は買ったその日がちょうど大学の学校祭(1回目)だったので、買ってきてその場で早速部品を取り付けて鉄研が出展していたレイアウト上で走らせてみました。

もちろんこの機関車を買った理由は伯備線の貨物列車を再現するためなので、編成もおおよそそんなイメージになるように組成。レイアウトの情景の中を走る列車はなかなかよいです。

それにしても写真は機関車にうまくピントが合ってないですね・・・。動いている模型を撮るのは思いのほか難しいです。

さて学校祭のレイアウトで走らせたあとは家で走らせて遊んでいたのですが、そのうちにヘッドライトのオレンジ色の光がどうも気に入らなくなってきたので、電球色のLED(直径3mm)を買ってきて交換してみました。

なかなかいい具合に光ってくれます。

いままで模型で伯備線の貨物列車を再現する時は借入れ機ということでEF64の0番台で牽引してお茶を濁していましたが、これでちゃんとした牽引機を用意できるようになってよかったです。

重連運用しないの?とか石油タキ牽引させないの?とかいう声がどっかから聞こえてきそうですが、これは伯備線の機関車ですから(笑)

さてこちらはある日新鶴見機関区で撮影した実車の写真。

実車は電気暖房非搭載車ですが、模型の車体は搭載車のものを使用しているので(大宮更新機の色変え?)、実車にはない電暖関連の部品(屋根上の電暖用通風口、スカートの電暖ジャンパ栓など)が付いています。

伯備線時代は使っていなかった重連総括制御機能を復活させたので、ナンバー下にあるジャンパ栓からそれ用の太いケーブルがぶら下がっているのが目を引きます。ちなみに伯備線時代の写真はこちらにあります。

そしてこちらが電暖搭載車です。ぱっと見気づきにくいですが、屋根上の放熱器の脇に小さな通風口があったり、非搭載車に比べてスカートのジャンパ栓の数が多いなどの差異があります。

ただ電暖搭載車といっても、貨物会社の機関車ですし電暖表示灯がないので電暖それ自体はもう使っていないと思われます。

ということで車体各部にある実車との形態の違いから模型は「タイプ」を名乗っているようですが、自分としてはまあそんなに目くじら立てる必要もないだろう・・・と思っています。雰囲気はもう十分出ていることだし、ああだこうだと細かいことを言ってもしょうがないので。

余談ですが、

めでたく(笑)貨物運用への貸出し解除となった0番台機は、「ゆうゆうサロン岡山」の牽引機へと転身。いちおうナンバーはかつてJR西日本の岡山電車区に所属していた9号機にしてあるので、やっと本来の使い方(?)ができるようになりました。

ちなみにこちらもヘッドライトは電球色LEDに交換してあります。

ところで「ゆうゆうサロン岡山」の同心円状に塗装されたパステルカラーを見ていると、かつて「夢フェスタとっとり」開催に合わせて山陰本線を走っていたキハ58・28の「ピアート号」を思い出すのは自分だけ?

先日鳥取に帰省した時のことですが、(いつの間にか鉄道模型の取り扱いを始めていた)近所の中古店に行ってみたら、TOMIXのリニューアルロットのDE10がパーツ類未使用で定価の半額弱で売られていたので購入してしまいました。

さすが最近の製品だけあって車体の細かい部分に至るまできっちり作られており、手すりも細くできています。走りのほうもフライホイールのおかげでかなりスムーズでした(牽引力は試していないので???ですが)。

さてこのDE10ですが、製品のプロトタイプはA寒地仕様車をプロトタイプとしているので前面窓がワイパではなく旋回窓を装備している形態となっています。模型として遊ぶには別にこのままでもいいのですが、個人的には山陰地区のカマのつもりで使いたいので、この旋回窓の表現を撤去することにしました。

要はスノウプロウ・ホイッスルカバー付きでワイパ窓のB寒地仕様に仕立てようという算段です。

旋回窓の表現は非装備車に比べると結構目立ちます。ちなみに右はマイクロ製のDE10 1049(米子貨物駅入換動車仕様・塗装変更前)です。

キャブ部分を分解し、前面窓を外したところです。

前面窓の旋回窓モールドをヤスって削り取り、最後にコンパウンドで磨き上げてキャブに戻しました。

窓ガラスとキャブを元通り組み立てたら、ナンバーやホイッスルカバーなどを取り付けておきました。ちなみにナンバーは1032号機を選択しましたが、これには特に深い意味はありません。

製品付属のナンバーには1029・1030・1032・1035がありますが、所属を調べてみるとどれも1978(昭和53)年時点で敦賀第一機関区の配置で、現在でも金沢や富山配置の北陸生え抜きのカマのようです。4機とも旋回窓装備のA寒地仕様車で、ナンバーと形態の関係にこだわるならやはり製品そのままのほうが正解ということになります(もしかしたらヒサシなど増設されてるかもしれませんが。)。

まあナンバープレートを切り刻んで任意の番号を作るほどの気力はないので、とりあえずこの辺は雰囲気が出ればそれでいいです(笑)

それでも旋回窓のモールドがなくなっただけでいくらか印象が変わりました。

DE10は一家に一台(笑)の万能機、さまざまな客貨車(場合によっては気動車なども)を牽かせて遊ぼうと思います。

「あれ、前面窓にワイパ付けとらせんがな」、という声が聞こえてきそうですが、実車のワイパはそこまで目立たないので今のところは特にパーツなどは取り付けていません。上の写真のマイクロのDE10もワイパ窓仕様ですがワイパのモールド無いし・・・(言い訳)。

本当のところは取り付けたいのですが、意外とこの手のパーツはどこからも出ていないもので、電車・気動車用のものとも形態が違うのでどうしようか思案中です。