◎2月9日:キロ28形の冷房と屋根の仕様について加筆・修正しました

前回に引き続きTOMIXのキハ58系急行「由布」セットのはなしです。

今回はこのセットの目玉的存在の車両である、グリーン車のキロ28形0番台・冷房改造車をピックアップしていこうと思います。

まずはざっくり実車の解説から

キロ28形0番台(基本番台)は、様々なバリエーションが存在するキロ28形の中でも最初期の1961(昭和36)年~1963(昭和38)年に製造された番台区分で、番号としてはキロ28 1~85が該当します。

登場当初は全車が非冷房車でしたが、のちに普通車に先んじて1965(昭和40)年ごろから本格的に冷房化されることとなり、屋根上にAU13形クーラーを、床下には自車専用の冷房用電源として4DQ/DM72発電セットを搭載しました。

(バスクーラーを用いた簡易冷房車やAU12形クーラーによる冷房試験車がこれ以前に若干数存在します)

このころはまだ基本的に他車への冷房電源供給は考慮されていなかったものと思われます。

そこで、後年になって普通車の冷房化が進展してくると、編成中間に組み込まれたキロ28形によって冷房用電力の供給が分断されないようにするため、キロ28形自車専用の給電系統はそのままに隣の車両からもう一方の隣の車両へ冷房制御指令や電力を中継するジャンパ線などが設置されています。

しかしながら、やはりキロ28形の冷房用電力の供給が自車専用という状態では運用効率がよくないため、1977(昭和52)年ごろから発電セットを自車を含めて3両分の冷房用電力を供給できる4VK/DM83に換装した車両が一部で現れるようになりました。

これにより車番は元番号に+2000する改番が行われています。

(冷房化にまつわるこのあたりの経緯は他の番台のキロ28形もだいたい同じ)

なお、1969(昭和44)年に登場したキロ28形の2309以降と2508以降の車両は、製造当初から冷房車かつ4VK発電セットが搭載済みでした。

その後キロ28形0番台(ないし2000番台)は老朽廃車や他車への改造により1980年代前半には急速に両数を減らしていき、国鉄民営化前後の時期には全車引退となったようです。

さてここからは模型のはなし。

今回TOMIXが製品化したキロ28形0番台・冷房改造車は4DQ給電による冷房化が施工された姿がモチーフとなっています。

(この形態のキロ28形は今回初製品化ですね)

TOMIX公式の製品情報では、このキロ28形では車体、屋根、床下を新規に製作しているそうです。

写真の右から2番目のクーラーの真下にある床下機器が4DQ発電セットで、車体の同じ位置の窓間には発電エンジンの吸気口があります。

しかしながら4DQ発電セットつきの床下は北海道向け形式のキロ26形や郵便車のキユ25形で作ってなかったか?と思ったのですが、製品写真などを見比べてみると、どうやら各形式で機器配置などに微妙な差異がある床下を細かく作り分けているようです。

上の写真と反対側の側面から。

製造年次的にキハ58系の初期グループに相当する車両なので、乗降ドアの下側隅にある丸い小窓は当初から設けられていません。

ちなみに、このキロ28形に続いて1963(昭和38)年から製造された100番台の初期車両(キロ28 101~108)もこれとほぼ同一の車体のようです。(こちらにはドアの丸い小窓あり)

このタイプのキロ28形は割と広範囲に配置されていたので、模型で単品発売されているキロ28形後期・最終タイプ(2300・2500番台)がほとんど東海~中国地方に偏り気味に配置されていたことに比べれば、地域設定的に使い勝手のよいグリーン車のように思います。

単品発売されているキロ28形後期タイプ(2300番台・奥)と並べた様子です。

側面を見る限りではトイレ窓や強制換気装置の有無など細部は異なるものの割と似たような印象ですが、屋根周りの様子はクーラーの形状やその脇にあるベンチレータの有無でそれなりに違いがあるのが分かります。

奥の後期タイプは普通車各形式と同じ小判形キセのAU13A、手前の0番台は六角形キセのAU13を搭載していて、微妙に設置された位置や間隔も異なっています。

というわけで、このようにキロ28形0番台入りの編成を組んだ場合にはずらずらと並ぶクーラーの中で角形のキセがちょっとしたアクセントになります。

なお実際のAU13とAU13Aは互換性があり、キロ28形初期タイプに小判形、後期タイプに角形が搭載されているなどといった実例も見られるので(ただし同じ車両の中で混用されるケースは少なかった模様)、好みに応じて載せかえるのも一興かもしれません。

(TOMIXではPC6054・AU13角形キロ26として分売されています)

妻面の比較です。

0番台(左)と2300番台(右)では貫通路の扉の有無がまず目を引きますが、よく見ると屋根カーブの形状も異なり、2300番台のほうがやや扁平です。

この差異はキロ28形としてはAU13形の設置に対応した新製冷房車(一部冷房準備車)として登場したキロ28 139以降に製造された車両に対する設計変更によるもので、これらの車両はそれまでに比べて屋根高さが60mm低くなっているそうです。

(普通車形式でいえばキハ58・28形の前面平窓・非冷房車と前面パノラミックウインドウ・冷房準備車の関係と同じ)

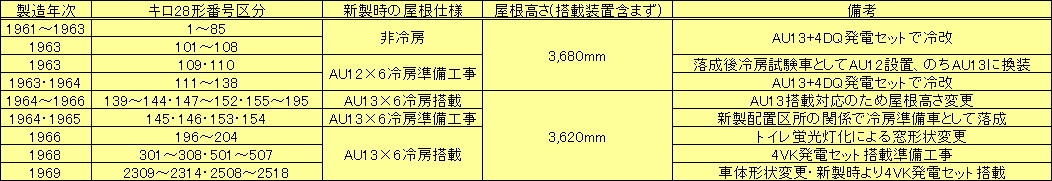

少し余談になりますが、キロ28形の製造番号区分と屋根の仕様について簡単に以下の表に整理してみました。

(参考文献:鉄道ピクトリアル2018年3月号別冊『国鉄形車両の記録 急行形気動車』)

屋根の高さに違いが生じている理由ですが、参考文献によればAU13形を設置した場合、冷房運転中にユニットクーラーから生じた排水(ドレン)を従来タイプの高さの屋根では天井裏に設置した排水皿を通して雨どいへ流していたものを、直接屋根上に流す方式に変更するために屋根を低くしたから、ということのようです。

天井裏の工作の簡略化と水分による腐食防止が目的だったのでしょうか?

さて話を妻面の比較に戻すと、冷房制御と電源用のジャンパ線は自車給電の0番台にも装備された姿が再現されています。

つまり、前述の通り

キハ58(冷房)+キハ65(3両給電可)+キロ28(自車給電)+キハ58(冷房)

と編成が組まれている場合でも、キハ65形から供給される冷房用電力はキロ28形を飛び越して太字のキハ58形にも行き届くということになります。

ところで、単品のキロ28形後期タイプは2300番台を名乗っている通り、3両給電の4VK発電セットの装備車となっています。

上の写真では0番台(左)と2300番台(右)をトイレ側を向き合わせて連結していますが(互いに向きが逆)、どちらも連結面から2個目のクーラーの下に発電機が見えます。

つまり、4DQ発電セットと4VK発電セットはキロ28形の場合、エンジンと発電機が左右逆に取り付けられていることになり、それに伴い発電エンジン用の吸気口も4DQ搭載車と4VK搭載車では互いに逆の側面に設けられています。(写真の矢印の位置)

そんなわけで、単純にこれらのキロ28形各種で床下をトレードして、キロ28形2000番台を再現したり、キロ28形後期タイプの4DQ車(キロ28 301~308の登場時と501~507)を再現したりするには、同時に吸気口の埋め戻し・移設も必要になり地味に大変なのでは?と個人的に思っているところです。(例外の車両はいるのでしょうか?)

そもそも論で製造年次の違いから水タンクの形状など床下の細かいところが違う、という問題はありますが・・・。

さてさて、また例によって重箱の隅をようじでつつくような細かいはなしを延々と続けてしまいましたが、実はまだ今回購入したセットと単品の車両にはいまだ車両番号入れ(=どういう列車の想定で使うか)をしていないという体たらく。

個人的な好みから、九州というよりはやはり中国地方に配置されていた番号で遊びたいところなので、配置区所や車番と実車の形態の関連はさらに研究する必要がありそうです・・・。