○『鳥取駅南の鉄道公園・「鳥取鉄道記念物公園」のはなし』シリーズ記事一覧

・鳥取駅南の鉄道公園・「鳥取鉄道記念物公園」のはなし(あらまし編)→こちら

・鳥取駅南の鉄道公園・「鳥取鉄道記念物公園」のはなし(展示物観察1:線路まわり編)→こちら

・鳥取駅南の鉄道公園・「鳥取鉄道記念物公園」のはなし(展示物観察2:機器類展示コーナー編)←現在地

・鳥取駅南の鉄道公園・「鳥取鉄道記念物公園」のはなし(展示物観察3:地上駅再現ホーム編)→準備中

前回(線路まわり編)から引き続き、「鳥取鉄道記念物公園」の展示物を観察するはなしです。

今回は、公園の敷地の隅にある色々な鉄道設備用機器・器具が並べられている展示コーナーを見ていきたいと思います。

例によって筆者のうろ覚えの記憶に頼っている場面もあり、もしかしたら覚え違いによる事実と異なる記述もあるかもしれませんが、その場合はなにとぞご容赦ください。

(2018年8月撮影)

写真はちょうど踏切の位置から機器類展示コーナーを見たところです。

写真奥のコンクリート製の立派な土台の上にはいくつかの展示物が並べられていますが、一部は展示物が撤去され、何かが設置されていた痕跡だけになっている部分もあります。

また、残った展示物も一部が壊れてなくなっていたり、これらが何なのかを説明する案内板がほとんどなくなっていたりと、なんだかよく分からない器具がぽつぽつと並べたれた謎の展示コーナーと化していました。

もちろん鉄道公園としての開設当時には、こんなうらぶれた状態ではなく、きちんとした状態の展示品や説明板があったものと思われますが・・・。

(2020年4月追記:鉄道公園開設の経緯と展示物の名称を記した案内板が設置されました→こちら)

(2023年10月追記:一部の展示物に新たに作成された説明板が設置されました。各項目参照)

(特記のない写真は2019年4月・鳥取鉄道記念物公園にて撮影)

○展示物観察2:機器類展示コーナー編もくじ

(見出し文字列または写真クリックで該当項目へジャンプします)

・信号てこ・色灯式信号機設置跡 |

・発条転てつ機・普通転てつ機標識・信号機設置跡(?) |

・各種レール展示コーナー |

・ポイントリバーS形転換器・転換鎖錠器・ATS地上子 |

○展示物観察2:機器類展示コーナー編

- 信号てこ・色灯式信号機設置跡

まずは最初の写真のいちばん右側のブロックから見ていきます。

わざわざ土台に切り欠きを作って設置されている3本のレバーが目を引きますが、これは「信号てこ」と呼ばれ、駅に設置された各種の腕木式信号機を操作するためのものです。

(信号てこと腕木式信号機の操作用ワイヤーを介した接続例、2019年8月・京都鉄道博物館)

実際は操作用ワイヤーを介しててこの下部にある円盤状の部品(ドラム)と腕木式信号機のクランク部分が連結されており、信号てこを前後に引くことで信号機の現示を機械的に切り替えていました。

信号てこは1つの腕木式信号機につき1つ、1対1で対応しています。

したがって、操作する信号機が多い大規模な駅ほど信号てこの数も多くなり、そのような駅の信号扱い所にはずらりと何本もの信号てこが並ぶ光景が見られたそうです。

ちなみに鳥取近辺では因美線が自動閉そく化される前、1990年代中盤~後半くらいまでは郡家駅など腕木式信号機が使われていた交換設備のある駅で、上に挙げた動画のように信号てこが駅係員によって操作される光景が見られました。

(この動画内の信号てこ操作風景は因美線高野駅のものだそうです)

なお、信号てこについての解説は、ブログ「懐かしい駅の風景~線路配線図とともに」さんの記事「脇道2(信号てこ・転てつてこ)」

(http://senrohaisenzu.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-be93.html)

が参考になります。

(以下2023年10月追記)

(2023年8月撮影)

2023年に土台部分に新しく説明板が取り付けられたのでご紹介します。

信号リバー(単線式)(追記終わり)

取扱者が信号リバーを上下に取り扱うことにより、てこの運動をワイヤーに伝えて、信号機の腕木を上げ下げし信号を現示します。

ところで、信号てこの左側に2本突き出した杭のようなものがありますが、ここにはかつて2基の「色灯式信号機」が取り付けられていたようです。

色灯式信号機とは、電球やLEDの光の色によって現示(信号の表示状態)を伝える信号機のことで、基本的には道路信号機でもおなじみの青、黄、赤の3色の灯火を2~6個組み合わせて使います。

詳しくはウィキペディアの「日本の鉄道信号#信号現示の種類と現示方式」などの項目へどうぞ。

(3灯式の色灯式信号機(上部)の例、2018年3月・芸備線三次駅)

あらまし編で紹介した『とっとり市報1999(平成11)年11月15日号』の記事「シリーズ 公園に行こう⑥ 沢井手公園(鳥取鉄道記念物公園)」に掲載されている写真によれば、1999年の時点ではここに3灯式の色灯式信号機が設置されていたことがわかります。

ただし自分のうろ覚えの記憶だと、やはり以前紹介した入換信号機と同じように、この信号機もレンズ部分が破壊されて全体的にボロボロになっていたような気がします。

そしていつごろ撤去されたのかは定かではありませんが、気がついたときには現状のように基部の短い柱だけを残して信号機本体はなくなっていたのでした。

- 発条転てつ機・普通転てつ機標識・信号機設置跡(?)

次に最初の写真の右側から2番目のブロックを見ていきます。

矢羽根状の標識がついた大小2タイプの機器と、何かを取り付けていたと思われる柱が2本、さらに別の柱が設置されていたと思われる土台の穴があります。

まずは写真中央やや左ににある矢羽根状の標識のついた大きい機器について。

これは「発条転てつ機」と呼ばれるものです。模型的にはスプリングポイントという呼び名でもおなじみですね。

発条転てつ機は分岐器(ポイント)の線路をいつも同じ方向(定位)に開通させておくための装置で、分岐器の開通していない方向(反位)からやってきた列車は自らの車輪で閉じているトングレールを押し広げて進むことになります。

反位側からの列車が通り過ぎたあと、転てつ機に内蔵されたバネと緩衝器によって自動的に分岐器の開通方向は定位に戻ります。(もし反位側に列車を通したい場合は、転てつ機本体に設置されたハンドルを手で回して分岐器を切り替えます)

詳しくはウィキペディアの「分岐器#手動転轍器」の項目へどうぞ。

ちなみに転てつ機本体の上についている標識は分岐器の開通方向を示すもので、青い地色にSの文字が入った丸い標識が定位、黄色い地色に黒い線が入った矢羽状の標識が反位に開通していることを示します。

本来は標識のさらに上部に青色と黄色のランプで分岐器の開通方向を示す転てつ表示灯も設置されるのですが(下の写真参照)、この公園のものは失われています。

余談ですが、発条転てつ機の本体にはこの公園ではもはやお馴染みの(?)「株式会社三工社」の逆三角形マークが見られますね。

(株式会社三工社の発条転てつ機の製品ページはこちら)

(発条転てつ機の設置例、2017年1月・一畑電車一畑口駅)

発条転てつ機が設置された分岐器は主に列車本数が少ないローカル線区の行き違い駅などでよく見られ、上り・下りの列車が通るたびに分岐器を切り替えるのを省略するために設置されていることが多いようです。

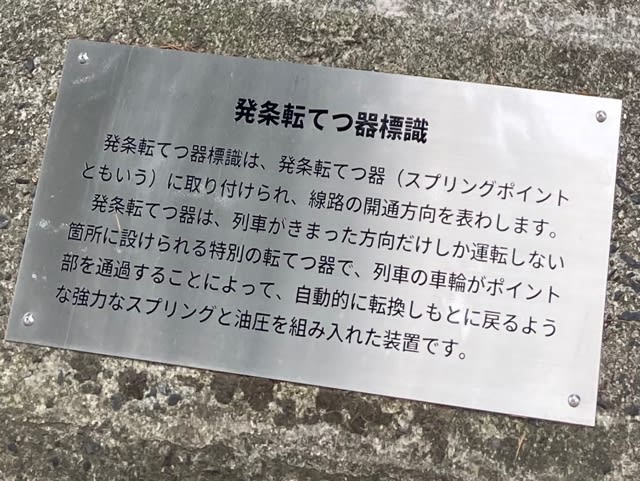

(2023年10月追記)

(2023年8月撮影)

2023年に土台部分に新しく説明板が取り付けられたのでご紹介します。

発条転てつ器標識(追記終わり)

発条転てつ器標識は、発条転てつ器(スプリングポイントともいう)に取り付けられ、線路の開通方向を表わします。

発条転てつ器は、列車がきまった方向だけしか運転しない箇所に設けられる特別の転てつ器で、列車の車輪がポイント部を通過することによって、自動的に転換しもとに戻るような強力なスプリングと油圧を組み入れた装置です。

さて次は、発条転てつ機の隣にある背の低い機器についてです。

これは「普通転てつ機標識」と呼ばれ、手動の転てつ転換器(転てつてこ)や動力式の転てつ機と組み合わせて用いられるもので、取り付けられた2種類の標識によって分岐器(ポイント)の開通方向を示します。

(普通転てつ機標識の設置例、2014年3月・吾妻線小野上駅)

車両の入換作業が行われる駅や操車場構内の分岐器に設置されていることが多く、青い地色に白い線が入った丸い標識が定位(いつも開いておく方向)、黄色い地色に黒い線が入った矢羽状の標識が反位(使うときだけ開く方向)に開通していることを示します。

本来は標識のさらに上部に青色と黄色のランプで分岐器の開通方向を示す転てつ表示灯も設置されるのですが(上の写真参照)、前述の発条転てつ機と同様にこの公園のものは失われています。

(転てつ表示灯が設置されていた頃の普通転てつ機標識、2018年8月)

実はこの普通転てつ機標識の転てつ表示灯はある時期まで残されていたのですが、最初に写真を撮影した2018年8月から2回目の2019年4月の間に撤去されたようです。この転てつ表示灯はかなり老朽化が進んでおり、例えば不意に地面に落ちてレンズが割れると危ないので、公園の大掃除などちょっとした整備のタイミングか何かの折に撤去されてしまったのでしょう。

(2023年10月追記)

(2023年8月撮影)

2023年に土台部分に新しく説明板が取り付けられたのでご紹介します。

普通転てつ器標識(追記終わり)

分岐器は、一つの線路を二方路に分かれさせる線路の装置ですが、転てつ器標識はこの分岐器に取り付けられており線路の開通する方向を表わします。

標識の表示は円盤と矢羽板とを十字形に組み合わせ、夜間は燈を用い燈器のガラスの色が紫と橙黄色で区別しています。

最後に、何かを取り付けていたと思われる2本の柱と別の柱が設置されていたと思われる土台の穴について。

前述の3灯式信号機が取り付けられていた柱と同様、かつて何らかの信号機や標識などが取り付けられていたと思われます。

しかしながら、写真などの資料が見つからないので何が設置されていたかについては詳細不明です(汗)

(3進路用進路表示機の例、2019年8月・京都鉄道博物館)

自分のうろ覚えの記憶だと、これらのうち1本の柱には色の入っていないレンズ(白色灯)がたくさんついた信号機のようなものが設置されていたような気がするのですが、それはもしかすると場内信号機用の3進路用進路表示機だったのかもしれません。

(進路表示機についてはウィキペディア「日本の鉄道信号#進路表示機」をご参照ください)

- 各種レール展示コーナー

つづいて最初の写真の右側から3番目のブロックを見ていきます。 土台の上には6本のレールが並べられています。

この展示コーナーにしては珍しく(?)、ぱっと見で何が展示されているかが分かるところですね(笑)

並べられているこれらのレールですが、よく見てみるとそれぞれ断面の大きさが異なっています。

右端のものがもっとも細く、左へ向かうにしたがって次第に太い断面のレールになっていますね。

ここに展示されているいわゆる「普通レール」は断面の大きさによっていくつかの種類に規格分けされています。

その規格はレール1mあたり何kgの重さがあるかで区分されており「何kgレール」のように呼ばれ、1mあたりの重さが大きいレールほど断面が大きくなります。

線路を敷設したりレールを交換する際に、通過する列車の重量やスピードに応じて適した規格のレールが使われます。

レールの形状や規格についての詳細はウィキペディア「軌条」の項目へどうぞ。

またレールの規格分けと断面形状についてはウェブサイト「古レールのページ」さんの「普通レールの断面形状」というページ

(http://homepage-nifty.com/arashi/namarail/shapes.html)も参考になります。

さて、ここの土台には展示されているレールに関する解説が書かれていた表示板や、各レールの種類を示していた銘板が一部失われながらも残存していました。

しかしどれも表面が錆びきっており、おそらくペンキで書かれていたと思われる文字はほぼ判読不能でした。

当時の状態ではかろうじてレールの銘板は左から2番目のものが「50kgNレール」、右から3番目のものが「40kgNレール」と書かれているのが何とか読める程度でした(Nの表記は基本のレール形状から若干背を高くした改良形状を意味します)。

(2023年10月訂補・追記)

(2023年8月撮影)

2023年に土台部分に新しく説明板が取り付けられたのでご紹介します。

判読不能となっていた古い銘板は撤去され、代わりに設置された新品の銘板により展示されているレールの種類が判別できるようになりました。それによると、写真中の左から順に「60kgレール」、「50kgNレール」、「50kgレール」、「40kgNレール」、「37kgレール」、「30kgレール」の順に並べられています。

レール(追記終わり)

レールの種類は通常、単位長さ当たりの重量を呼び名にして分類しており、国鉄で規格品として使用されていたレールは次の7種類です。

これらのうち、30kgレール、37kgレール及び50kgレールは古くから使われていましたが、昭和37年ごろから国鉄で新たに設計した40kgNレール、50kgNレールが採用され、在来線のレールの規格はこの2本立てとなっています。

- ポイントリバーS形転換器・転換鎖錠器・ATS地上子

最後に、最初の写真の右側から4番目のブロックを見ていきます。土台の上には何か角が生えたような平たい独特な形状の機器、丸い標識が付いた切り替えレバーのようなもの、白い小判形の物体と短いレールのセットが並べられています。

これらのうち、標識の付いたレバーは「ポイントリバーS形転換器」、角が生えたような平たい機器は「転換鎖錠器」と呼ばれるものです。

ポイントリバーS形転換器は手動の転てつ転換器の一種で、以前紹介したおもり付転換器の改良タイプに相当します。

おもり付転換器ではレバー本体に分岐器(ポイント)のトングレールを密着させるためのおもりが付いているため、分岐器を切り替える操作にかなりの力が必要となります。そこで、ポイントリバーS形転換器ではおもりを廃し、切り替え操作を軽く行えるようにしました。

ただし、このままだと分岐器が不意に切り替わらないようにトングレールを基本レールにしっかり密着させる機能がないので、その機能を担う装置として転換鎖錠器がポイントリバーS形転換器とセットで分岐器に設置されます。

転換鎖錠器の独特の形状の本体の中にはバネやクランクが収められていて、これらの働きにより転換鎖錠器から突き出したロッドと接続された左右のトングレールが不意に動かないように押さえる仕組みになっています。

また、分岐器の開通していない方向から車両が進入してきた場合、トングレールが押し広げられるのを許容する構造となっているので、分岐器や転てつ転換器に無理な力がかかって壊れないように保護する機能もあります。

よく見るとポイントリバーS形転換器と転換鎖錠器の両方に、やはり逆三角形の三工社マークが入れられていますね。

(株式会社三工社のポイントリバーS形転換器の製品ページはこちら)

(ポイントリバーS形転換器と転換鎖錠器の設置例、2019年4月・山陰本線香住駅)

ポイントリバーS形転換器が設置された手動切り替えの分岐器は、駅や車庫の側線などさまざま場所で見ることができます。

転換器に設置されている白黒塗りの標識は分岐器の開通方向を見分けるためのもので、上半分が白なら定位(いつも開いておく方向)、上半分が黒なら反位(使うときだけ開く方向)に開通していることを示します。

この公園での展示品はほとんど色あせて白い色が消えかかっているため、よく分からない黒くて丸い板となっていますが・・・。

鉄道公園ではよく分からない置物と化している転換鎖錠器も、香住駅の写真では分岐器の線路の内側に設置され、ロッドがトングレールと接続されている様子が分かるかと思います。

(ポイントリバーS形転換器と転換鎖錠器の設置例、2019年4月・若桜鉄道若桜駅)

若桜駅に設置されているポイントリバーS形転換器と転換鎖錠器は鉄道公園に展示されているものとは少し形状や標識の配色などが異なるタイプですが、機能的には同じものと思います。

シロウト目で見ると、分岐器を切り替えるためのレバーの見本という意味ではポイントリバーS形転換器だけが展示されていても不自然ではなさそうですが、この公園ではセットで分岐器に設置される転換鎖錠器もちゃんと一緒に展示されているあたり、分かってらっしゃるというか、さすが当時国鉄の協力を得て作った展示だけのことはあると思いました(笑)

(2023年10月追記)

(2023年8月撮影)

2023年に土台部分に新しく説明板が取り付けられたのでご紹介します。

ポイントリバー(S型)

おもり付きポイントリバーは、おもり(重錘)の力でトングレールを基本レールに密着させる方式で簡易な分岐器に設置されますが、ポイントリバー(S型)はこれを改良し、Y型クランクとスプリングを組み合わせトングレールの密着を確保するとともに鎖錠される機構となっています。

(追記終わり)

次に、土台の左端に置かれている白い小判形の物体と短いレールのセットですが、この白い物体は「ATS地上子」と呼ばれるものです。

そもそもATSとは自動列車停止装置のことで、端的に説明すると停止信号を見落とした場合やカーブなどで制限速度を超過した場合に自動的に列車に非常ブレーキをかける機構のことです。詳しくはウィキペディア「自動列車停止装置」の項目へどうぞ。

山陰本線や因美線などで列車に乗っていると「ジリジリジリ・・・」とか「キンコンキンコン・・・」という音が運転台から聞こえてくることがありますが、これはATSの機能により鳴動されているもので、ジリジリ音は停止信号接近に対する警報音、キンコン音は停止信号を確認しブレーキ操作後に運転士の注意を持続させるためのチャイムです。

ATS地上子はこのATSの機構において車両側のATS車上子と信号をやりとりするための装置となります。

この公園に展示されているものは国鉄時代に広く普及したATS-S形の地上子で、連動している信号機が停止現示のときに130kHzの高周波信号を発振するようになっています。

車両側がこの信号を受信するとATSの警報ベルが鳴り、5秒以内にブレーキを扱ってATS確認ボタンを押さないと非常ブレーキがかかる仕組みです。

(似たタイプのATS地上子の例、2019年7月・大井川鐵道千頭駅)

ちなみに展示されている地上子の脇に短いレールが添えられているのは、基本的にATS地上子が上の写真のように左右のレールの内側に設置されることを意味しているのだと思います。しかしながら2本で対になるレールが1本しか設置されていないので、説明なしにはその意図が伝わりにくいような気がしないでもないですが・・・。

さて、このATS地上子の裏手側には製造時の銘板が残されていたので記録しておきました。

表面がボロボロになっていて大変読みづらいですが、

「ATS-S形地上子S-1形、定格・共振周波数130KC、Q170、製造番号407282、

製造昭和40年7月、東京 株式会社三工社 幡ヶ谷」

とあります。(KC=kHz、Q=Q値、刻印の数字は一部推測)

やはり毎度お馴染みの株式会社三工社の製品です。この会社は当時の国鉄、少なくとも米子鉄道管理局には多数の製品を納入していたのでしょうか?

なおこの「ATS-S形地上子S-1形」は現在でも同社の製品ラインナップに存在しているようです(製品ページはこちら)。

(2023年10月追記)

(2023年8月撮影)

2023年に土台部分に新しく説明板が取り付けられたのでご紹介します。

地上子(ATS-S型)

ATSは停止信号を現示する信号機の手前の一定距離に列車が接近した場合、その列車の運転室の警報機が動作して乗務員に警告を与える装置で地上装置と車上装置に分かれます。

この地上装置が地上子で内蔵するコイルとコンデンサーの性能が変化しないよう、防水・防塵・耐震性の構造となっています。

(追記終わり)

以上で鉄道公園の機器類展示コーナーについてのはなしは終わりです。

最初にも書きましたが、この記事を起こした当時は展示物の一部が壊れてなくなっていたり、これらが何なのかを説明する案内板がほとんどなくなっていたりと、なんだかよく分からない器具がぽつぽつと並べたれた謎の展示コーナーと化しているのが惜しかったです。

しかしながら、今となっては代わりの展示品を手配するのは容易ではないでしょうから、管理者の鳥取市としては壊れたものは撤去するなど危険がないように最低限の手入れはしたといった感じなのでしょうね。そんな状況の中で、失われたり老朽化したりした展示物の説明板が新しく設置されたことは喜ばしく、鳥取市は少しながらでもこの公園にまた光を当てつつあるのかもしれません。

次回はこの公園のシンボル的な地上時代の鳥取駅を再現したホームについて記事にしていこうと思います。

→展示物観察3:地上駅再現ホーム編へ(準備中)