国鉄時代からJR化後のの現代まで、非電化区間にこの機関車ありともいえるDD51形ディーゼル機関車。

Nゲージ模型でも、その使い勝手の良さからDE10形などと並んで、少なくとも一家に一台(?)という感じで所有している人も多いことでしょう。

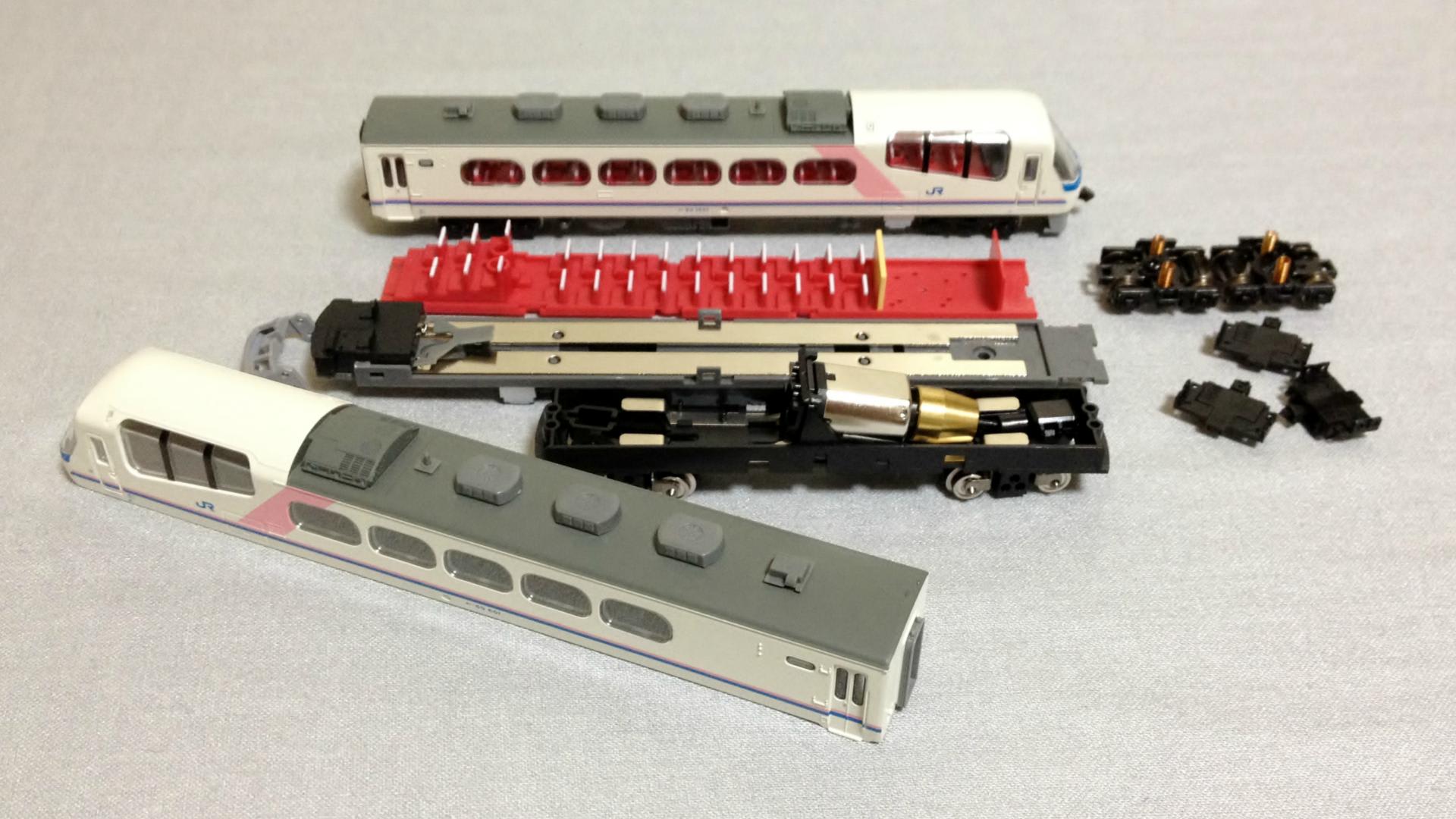

さて、このうち写真のTOMIXから発売されている品番2219・DD51-1000暖地形(重連形後期タイプB寒地仕様)では、

付属の選択式ナンバープレートに4種類の車番が収録されていて、その内訳は

DD51 1121、1186、1187、844となっています。

前者3つの車番は後藤総合車両所に所属し山陰本線を中心に活躍した機関車として記憶に新しく、

模型の形態的にはこれらのグループを再現できるようになっています。

しかし、残る844だけは実車が模型のプロトタイプとは違っていて、

製品にナンバーを取り付けるだけでは形態的にちぐはぐになってしまいます。

(そこまで気にしない、というのなら話は別ですが・・・)

(2012年1月、後藤総合車両所で解体待ちのDD51 844)

そんなわけで、個人的にはこの844のナンバーはおまけパーツとして認識しているのですが(どうせなら1179、1188とかを入れて欲しかった・・・)、

おまけという割には付属のヘッドマークにSLやまぐち号代走など用の「やまぐち」まで含まれているので、

どうせならこれらのパーツを活用して製品そのままよりももう少しそれっぽい844号機を作ってみたいなあ、と前々から思っておりました。

そんな中、このほど中古店のジャンクコーナーからTOMIXのDD51-500(重連形中期タイプ)を手ごろな値段で購入してきたので、

これを844号機風にそれらしく仕立てていく加工を行いました。

TOMIX製品のDD51の中ではこの500番台もしくは800番台が844号機の形態に似ていると思われます。

さて、得てして実車の形態をいろいろと追求していくと、それこそ重箱の隅をようじでつつくようなことになりかねませんが、

今回の加工では割と手軽に取り組めて、それなりに他の製品との変化が出る部分を中心にいくつか手を加えました。

以下、その2へ続きます・・・。

1964(昭和39)年10月1日に東海道新幹線が開業してからちょうど50年、

アニバーサリーイヤーということで世間は大いに盛り上がって(少なくとも鉄道趣味界には?)いるようです。

ということで半ば強引にではありますが今回の話を。

この0系新幹線の模型(Nスケール)は現在も刊行中の「国産鉄道コレクション」というパートワーク雑誌の創刊号に付録として収録されていたものです。

とはいっても実際にその雑誌を購入して入手したわけではなく、鳥取でたまに覗く古物屋(産業体育館近くのHARD○FF)で350円で売られていたので、

ついつい買ってしまったのでした。

自分の鉄道模型の趣味対象として今のところは新幹線は対象外としているのですが、

こうして眺める分にはそれなりにいい感じに思えます。

超特急表示のサボ入り・方向幕なしの姿なので、模型は開業後比較的初期の姿がモチーフのようです。

正直なところ0系の丸っこい雰囲気をイメージするとちょっと微妙なプロポーションではありますが(特におでこやボンネット上部が角ばっている感が・・・)、

KATO、TOMIX、マイクロの各社製品でも先頭部の形状はそれぞれの表情をしていますし、

鉄道模型メーカーが作ったものではないディスプレイモデルにしてまあまあとも思っています。

この出来でマニアが満足するかはともかく、ぱっと見で0系に見える印象把握は出来ているかと思います。

ちょっとよくわからない構図ですが、本式のNゲージ模型の遠景的に付録の0系模型を配置してみたところです。

こうしてみてみるとなかなか雰囲気は悪くはありません。

レイアウトの本線と交差する形でダミーの新幹線線路を敷設して、そこにストラクチャー的に配置すると案外いけるかもしれません。

イメージ的には、山あいを走る在来線を山陽新幹線的な線路が

トンネルとトンネルの間の高架橋でオーバークロスしていくような感じですかね・・・(山陽本線の本郷付近とか)。

ただそもそも、あれやこれやと考える前にそのようなレイアウトを作るかどうかという問題が存在するのですが(笑)

今回は貨車模型ネタの話です。

ちょうど1年ほど前から週刊で「日本の貨物列車」というパートワーク雑誌が発売されています。

貨物列車の走るレイアウトを作るというコンセプトのもとに毎週Nスケールのミニチュアが付録で本誌についてくるというものですが、

建物や線路などの部品だけでなく貨車の模型が付属する回もあり、結構マニアックな選定の車両がマニア心をくすぐってきます。

今回はその付録貨車のひとつであるタキ2100形の車高を下げる工作を行いました。

左が車高下げ加工後のもの、右は加工前のものです。

加工前の車両はタンク体の上辺の高さがあり、台車周りもすき間が目立ち腰高な印象を受けます。

今回の加工は製品オリジナルのTR41台車をKATOのTR41(タキ3000形など用)のASSYに交換し、

それにあわせて車体側の台車中心軸をプラパイプで作り直すというものです。

裏返して台車をはずしたところの写真です。左が加工後、右が加工前です。

製品オリジナルの台車中心軸を切削して除去し、同じ位置に直径3mmで穴あけ、

その穴に現物合わせで適切な長さに切り出した外径3mm、内径2mmのプラパイプを植え、これを新たな台車中心軸としました。

そして、中心軸の根元に車高微調整と回転安定性確保を兼ねて外径6mm、内径3mm、厚さ0.5mmワッシャを2枚重ねで取り付け、

台車のカプラーポケットと干渉しないように中心軸から端梁方向に伸びている台枠表現を削り取りました。

最後にプラパイプとワッシャを目立たないように黒く塗り、新しいKATO台車を取り付け。

台車を止めるビスにはオリジナル台車のそれを流用し、セルフタッピングでねじ込みました。

KATOのタキ3000形(中央)と並べてみました。

この写真では微妙に見えますが、左の加工後の車両はタキ3000と車高がおおよそ揃いました。

というか、ワッシャによる車高調整のときに台枠高さ基準でタキ3000に揃えたのでした。

右のオリジナルよりも台枠と台車の間隔が狭まり、黒染め車輪の効果により足回りが引き締まって見えるのもよいです。

(ちなみにオリジナルの台車は独特の車軸・軸受け部の形状のため、KATOやTOMIXの黒染め車輪は無加工では取り付け不可です)

この車高を下げたタキ2100形は日本石油(旧社紋)仕様ですが、

最近はKATOからタキ3000、タキ9900、タキ35000とガソリン専用タンク車の日石仕様が発売されているので

それらと組み合わせて遊ぶのも楽しそうです。

同一所有者でいろいろな石油タンク車が揃うと、地方の小規模な油槽所とその引込み線のセクションでも作ってみたくなりますね・・・。

前回は等級帯色と下塗りを兼ねたアイボリーを塗装したので、窓下の帯になる部分をマスキングします。

実車やKATOのマイテ39 1の帯から幅を推測して、1mm幅のマスキングテープを使用しました。

ウインドウシルがあるのでそれに沿わせればまっすぐにテープが貼れますが、古い客車ゆえに車体のいたるところにリベットのごつごつしたモールドがあるので、

そこから吹き込みが生じないようにしっかりテープが密着するよう気を遣いました。

さらに吹き込み防止として、マスキングしたその上からもう一度アイボリーを吹き付けています。

とりあえずここまでやって気が済んだので(笑)、いよいよぶどう色を塗装。

今回は各社から発売されているぶどう色2号の塗料ではなく、タミヤアクリルカラーのハルレッドを用いました。

理由はこの色がKATOのやや赤みを帯びたぶどう色に近いから・・・、という記述をネットで調べている途中で見つけたからです。

で、ハルレッドを塗装してマスキングテープをはがし、半つやクリア塗装まで済んだ姿がこちら。

帯部分には吹込みがなくいい具合に仕上がりました。

展望デッキ部分は本来なら車体色で塗るのが実車通りらしいのですが、今回はKATO製品に倣ってプライマー処理後に黒く塗装しています。

車番など車体の表記についてはマイテ39用のインレタなどがないので入れていませんが、

アクセントとして等級帯の中に1等車を示す「Ⅰ」マークを入れてあります。

これはGMキハ110系黒文字インレタの1を流用しました。

・・・ここまでやって、久々に模型の塗装をした割には結構うまくいったぞとうぬぼれつつちょっとニヤニヤして、

せっかくだからと製品のスハ44系特急客車セットの車両とつないでみたら、

(左が製品オロ60、右が塗り替えマイテ39)

実は結構色合いが違って見えることが発覚。

マイテは下地がアイボリーなので、その影響で明るめに発色しているのかもしれませんが、このときオロ60を見て、

「あ、そういや展望車の車体色ってぶどう色2号じゃなくて1号か・・・」

ということに気づきました(マイテが青大将色の淡緑5号になったのはぶどう色2号が客車標準色になるより先なので)。

つまり、ぶどう色2号をイメージして塗装したつもりが、そもそもその色の展望車は存在しなかったのではないかという疑惑が・・・。

しかも等級帯の色も思ったより白っぽく見えるので、戦前の1等車のそれみたくなってしまいました。

帯色=戦前仕様、車体色=ぶどう色2号という、なんだかKATOのオハ31系客車みたいな雰囲気に。

色の考証や解釈は本当に難しいですね(大汗)

ちなみにぶどう色のEF58と車体色の比較。

EF58は西日本の150号機なのでぶどう色2号のはずですが、やはりマイテのほうがやや明るい感じです。

下地の色がねずみ色やダークグレーなどもう少し暗めの色だと、あるいはどうなるかなあと思うのですが。

塗装はうまくいったのに塗る色を間違えるとはなんともお粗末な話ですが、

専門的なことはともかく編成にしてみるとなかなかいい雰囲気です。

まあ、この塗り替え自体がノリと勢いでやったことなので、細かいことは気にせず楽しむのが幸せかなあとも思いました。

とりあえずマイテ39 21の塗り替えはこれで完成ということにしておきます。

余談

EF58 150が出てきたなら、展望車と聞くとこちらをイメージする人のほうが多かったりして・・・。

以前、ある中古店のジャンクかごの中に売られていたKATOの青大将色マイテ39 21を購入したのですが、

買っただけで何も手を入れずにずっとしまったままでいました(手持ちには青大将特急編成がないので・・・)。

ずっと放置しておくのも何なので、この車両を塗装の練習を兼ねてぶどう色2号に塗り替えてみようと思います。

・・・とかいいつつ、まずは屋根上の加工から。

T字形列車無線アンテナは青大将色化後からの装備らしいのでこれを撤去し、残った穴をパテ埋めして配線モールドを削除しました。

H字形のラジオアンテナ(?)はぶどう色時代からあったらしいのでそのままです。

このあたりの考証は結構いい加減なのであるいは間違っているかもしれませんが、なんとなく雰囲気で進めていきます。

そして屋根はGMカラーのダークグレーで塗装。

車体は下塗りと1等車の帯色を兼ねてGMカラーの小田急アイボリー(クリームA)で塗装しました。

最初の写真と比べるとかなり雰囲気が変わりますね。車体だけ見るとひところのセイジクリーム単色時代の東武な感じのような・・・。

展望デッキ部分は軟質プラスチック製なのでプラ用プライマーを塗っておきました。

ところで戦後の1等車の帯色はクリーム色2号とされていて、

今回用いたアイボリー(クリーム色10号の近似色)よりももう少し黄色っぽい色なのですが、

この点についてもあまり気にせず、とりあえず手元にあったクリーム色の在庫を探したらこのアイボリーがあったので使ってみました。

次回は帯のマスキングと車体のぶどう色塗装です。

のっけからなんだか謎掛けのようなタイトルですが、

種明かしをするとTOMIXのいすみ鉄道・キハ52 125を、

かつて木次線をはじめとした山陰地区で活躍したキハ52 128タイプとしてお気楽にそれっぽく加工してみたという話です。

つまりキハ52 125+3=キハ52 128ということで・・・(笑)

そして、こちらが「+3」加工後のキハ52。

屋根上にあるWAU202形クーラーの機器ユニットパーツを取り外しのうえ、取り付け穴を埋めて角型ベンチレータを取り付けています。

穴埋め後の再塗装は前面おでこ部分の朱色部分だけマスキングして、もとのグレーに近い色(タミヤの呉海軍工廠グレイ)を缶スプレーでシュシュッと吹き付け。

とはいえ若干色合いが異なる感じはしますが、ぱっと見ではそんなに違和感がなさそうなのでよしとしました。

あとはキハ52 128最大のチャームポイントである(?)、前位側ヘッドライトの1灯式シールドビームも銀河モデルのパーツを用いて再現しました。

これはもとのヘッドライト部分に穴を開けてパーツが入るように調整し、導光プリズムの長さを少し短くして点灯するようにしたものです。

このように加工のメインは屋根部分がほぼすべてで、車体は車番を変えたりHゴムを黒くしたりした程度です。

もっと実車に即した加工すべき部分はいくつかありますが、屋根と1灯ライトが再現できればとりあえず「それっぽい」だろうということで割り切ってしまいました。

ところで、キハ52 128は山陰生え抜きの車両ではなく、もともとは東北地方の車両だったそうです。

小牛田に配置されタブレット保護柵を装備し急行「いなわしろ」に使われていたこともある128は、

木次線で事故廃車になったキハ53 6の補充として昭和58年に米子に転属し、主に木次線で他のキハ52・53などとともに活躍。

JR化後も首都圏色やイラスト車両になることはなく、キハ120が登場して他の車両が転属・廃車となっても唯一米子に残りました。

そんなキハ52 128がにわかに注目を集めたのは今からおよそ15~20年前、90年代後半のことだったでしょうか、

当時小学生だった自分としてはキハ52 128の境線でのさよなら運転が行われたことが新聞記事になったくらいしか記憶にないですが、

その頃の鉄道雑誌を見てみると「JR最後の気動車一般色の車両」としてかなりちやほや(?)されていたようです。

ということで、こんな感じで40系や58系と組んで、128最晩年の山陰本線や境線の予備車として走っている姿を再現してみました。

(今だったら、数年前の米坂線的な編成ですか?と言われそうですが・・・)

某運転会にて、木次線色のキハ120やDE15と並べてと木次鉄道部的な並びも。

気動車の模型は遊び方の自由度が高くていいですね。

本当にちょっとレベルの軽工作ですが、効果はそれなりにありそう(?)な話です。

タイトルにある夜行急行だいせんは1986(昭和61)年からそれまでの急行だいせん5・6号の20系の後を継いで、

1999(平成11)年まで14系(→14系15形)寝台車+12系の組み合わせで運転されていました(それ以降はキハ65形で運転)。

この期間のうち、座席車が12系3000番台になる以前の12系一般タイプの車両で運転されていた時期は、

最後尾の緩急車の貫通扉に外付けの行灯式テールマークが掲出されていました。

(写真はリバイバル運転された「懐かしのだいせん」のものです)

で、今回は中古店でスハフ12形のジャンク車を買ってきたので、そのテールマークを再現してみようという話です。

貫通扉に直径2.5mmの穴を開けて・・・、

車体内部のテールライト遮光ケースにも同様に穴あけし、直径2mmの透明ソフトプラ棒(タミヤ)で導光します。

ちなみにテールライト基板の光源はムギ球から白色LEDに換装しておきました。

導光プラ棒の長さを現物合わせで調整して、端部にテールマークのイラストパーツを取り付けて完成。

このイラストはペンギンモデルの側面方向幕シールに含まれるもので、いったん1.2mm厚白色プラ版に貼り付けたものを切り出しました。

テールマークには遮光を兼ねた縁取りとして銀色を塗っています。

上の実車の写真と比べると幾分もっさりした出来上がりですが、ぼやーっと光るテールマークはなかなか映えます。

この工作は同じ編成スタイルで運転されていた急行ちくまにも応用が利きますね(自分はだいせんで満足したのでやるかどうかは未定ですが・・・)。

最後に編成を組んた写真を。今まではもっぱらスハネフ14形を最後尾にしてきた大阪行きのだいせん編成でしたが、

これからは気兼ねなく出雲市行きも楽しむことが出来ます(笑)

以前、続きますといっておきながら、盛大に投げっぱなしになっておりました。

今回はその続きということでさくっと書いていこうと思います。

ということでキハ37形首都圏色の模型の話です。

発売を心待ちにしていたこともあり、発売初日にさっさと購入してしまいました(とはいえもう5ヶ月くらい前の話ですが)。

彫が深すぎず浅すぎず、かっちりとしたモールドによるディテール表現がいい感じです。

ただ、久留里線仕様の車体をベースにしているため、実車にはない前面補強部分まで表現されていますが、これはまあ気にしない。

TOMIXのキハ47形、同じくマイクロのキハ37形赤11号と並べてみました。

2社の間で同じ朱色5号の色味の解釈がずいぶん異なっています。

マイクロのキハ37首都圏色の色味は朱色というよりもダークレッド、丹色(にいろ)のような感じがします。

こうしてみると赤11号の1色塗りはかなり鮮やかに見えますね・・・。

しかしながら、模型のどこが気になる、気にならないかはつまるところ気分の問題なので、

結局はいかに楽しく遊ぶかだと思います。

写真では2001年頃に境線で見られたキハ58形能登路色との混色編成のイメージで仕立ててみました。

いずれ模型車両の展示・撮影用に簡単なものでいいから小さなジオラマを作りたいです・・・。

今回の話は自分の備忘録的な内容です。

マイクロエースのキハ37形、境線・朱色5号の2両セットの製品化についてのちょっとした薀蓄。

(2001年3月27日、米子駅)

今までマイクロはキハ37形をオリジナルカラーである赤11号塗装や新久留里線色、加古川線色で製品化してきましたが、

それに続くカラーバリエーションということで朱色5号塗装と旧久留里線色が製品化され、

この記事を書いている時点では未発売ですが、もうじき発売となるはずです(発売日が12月→11月と前倒しに)。

(2005年6月12日、米子駅)

1999(平成11)年に加古川線から米子支社に転属してきたキハ37 1・1001ですが、

気がつくといつの間にか2両とも保留車となっていた感があります。

おそらく2003(平成15)年10月のダイヤ改正までは稼動していたものかと思いますが、確証はありません。

米子運転所の一番奥のほうにこれまた保留車のキハ58 1048と一緒になって色あせた姿を長い間さらしていたのが印象的でした。

結局そのまま長期保留車状態が続き、2009(平成21)年には2両そろって廃車解体されてしまいました。

(2004年3月28日、後藤総合車両所・一般公開)

米子支社における運用範囲は、推測ですがたぶん境線と山陰本線の伯耆大山~米子~出雲市間、伯備線の生山もしくは根雨までのみ、

鳥取駅まで入線したことがあるかどうかは不明です。

境線や中海都市圏の朝夕ラッシュ時での運用には、オールロングシートの輸送力が遺憾なく発揮されたことでしょう。

編成としては1・1001の2両ペアのほか、キハ47やキハ58・28とコンビを組んで走った例もあるようです。

模型でも実車と同様にいろいろな形式の車両とつないで遊びたいですね(キハ58形の「能登路色」と組んだこともありました)。

余談ながら、製品化発表のポスターや製品概要説明に使われているキハ37の写真は赤11号時代のものだと思われます。

加古川気動車区時代のものかと思いますが、腕木式信号機が脇にあったり、後ろにキハ30と思しき車両が連結されていたりと、

明らかに2000年前後の境線にはなさそうなシチュエーション・・・(笑)

まあ赤11号でも若干色あせ気味なので朱色5号に見えなくもない写真ですが。

(出典:http://www.microace-arii.co.jp/release/pdf/A6792e.pdf)

さらに余談

今回のキハ37形2種類の発売で、自分の知る限りでは歴代の塗装は模型ですべてそろったものかと思われます。

しかしながら、この10月に水島臨海鉄道に移籍した元久留里線用の3両(キハ37 2・1002・1003)が塗装変更され、

また新たなカラーバリエーションが誕生した模様です。

このうち2両は水島臨海鉄道のオリジナルカラーに、もう1両はなんと朱色・クリーム色ツートンの国鉄気動車標準色(!!)になったとのことで、

実車の活躍開始はさることながら、いつの日にかの製品化が待たれるところです(笑)

(出典:RMニュース「キハ37形1輌が久留里色から新塗装へ」、「キハ37が国鉄色に」)

それにしても、全部で5両しかいないキハ37形が、時期や山陽と山陰の違いこそあれど、

同じ中国地方に第2の職場を得てやってきたということに何か因縁めいたものを感じますね・・・(しかも伯備線をはさんでちょうど反対側)。

(いつものように)うだうだと長くなったので続きます。

鉄コレ動力を使って気動車の先頭T車を動力化する工作の3発目です。

果たしてこの類の工作の需要があるのかどうかは微妙ですが、

今回のネタはちょっとマニアックな運転条件だった以前の2つ(キハ181形、HOT7010形)に比べると多少は使えそう(?)かもしれません。

さて、今回の動力化の種車はタイトルにもあるとおり、

キハ65 601、いわゆる「エーデル丹後」の展望先頭車です。

「エーデル丹後」・「シュプール・リゾート」編成のキハ65形600・1600番台車の模型は合計6両まとめてマイクロエースから1つのセットとして製品化されていますが、

動力車は貫通型先頭車のキハ65 1611に設定されているため、製品そのままでは「エーデル丹後」編成のキハ65 601・1601のみの2連で走行させることは出来ませんでした。

しかし、実車では特急「エーデル丹後」でデビューした当時はもとより、後年の団体列車や臨時列車などでも601・1601コンビはよく見られたこともあり、

模型でもこの2連で走行する姿を再現したい・・・、ということで工作開始。

基本的な工作内容としては前出の2つの作例と変わるところはありません。

連結面側の台車とその付近の床板を片台車駆動の鉄コレ動力(今回も15m級のものです)のものに切り継いで置き換え、走行を可能にするというものです。

で、いきなり完成写真ですが、詳しい加工のことについては以前の作例をご覧いただくとして(丸投げ・・・)、

大体こんな感じで動力を組み込むことが出来たら、展望先頭車の2両で走行できるようになります。

もちろん運転台のライト類が点灯する機能はそのままです。

気になる走行性能ですが、動力化した601に相方のT車の1601を連結し2両で運転する程度であれば、

ある程度の勾配がある線路でも難なくクリアできました。もとが鉄コレ動力ゆえ、スローもよく効きます。

平坦線ならT車4両くらいはとりあえず動かせたので、実車の編成パターンを考えた場合、

このくらいの性能でまあまあではないかと思います。

ただし、動き出しの電圧が製品オリジナルの動力車よりだいぶ低く、それらと併結しての協調運転はしないほうがよさそうです。

したがって、例えば「シュプール・リゾート」編成や485・183系のM車などと併結して走らせる場合は、

601の床板を別のT車の床板(キハ65 701など)と差し替えてやったほうがよさそうです。

まあ、もともと展望先頭車だけで走らせるというのがこの工作の目的なので、他編成との併結に関してはある程度の割り切りが必要ですかね・・・。

なおテンプレ的な文言ではありますが、この記事などを参考に車両を加工される際は、くれぐれも自己責任にてお願いします。

余談

先日サークルで行った某運転会でのひとこま

留置線に並ぶエーデルたち(うまく撮りきれていませんが)

この運転会では試運転も兼ねて、動力化した「エーデル丹後」編成を走らせました。

キハ181やHOT7010を単行で走らせたときは明らかに「おかしい(笑)」列車と分かるので、まわりの皆が「なんだこれ!?」となるのですが、

今回のエーデルの場合はとりあえずきちんとした編成になっているので、皆に怪しまれずにすみました(笑)

しばらくレイアウト上を走らせていると、何人かが気づいたのか、「・・・!?」という顔をしていました。

ただ、走らせるのに夢中でせっかくの走行中の写真は撮っていないというオチが・・・。