今回は久々のキット製作の話題から・・・。

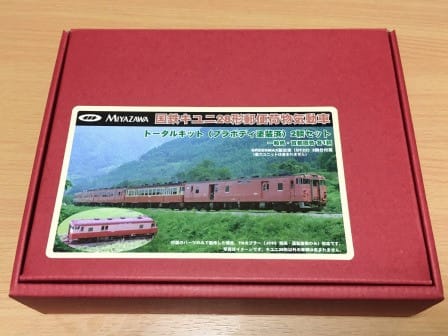

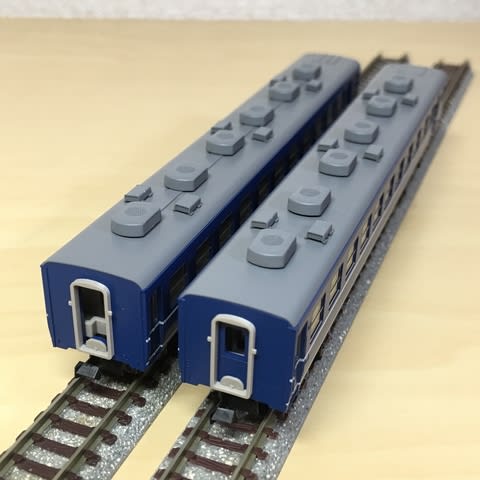

題材は宮沢模型発売・グリーンマックス(GM)製造のキユニ28形塗装済みキットです。

キユニ28形を先頭に、各種の形式や塗装の気動車で混成された列車の写真が楽しげなパッケージ写真ですね。

このキットは2003年頃(?)に発売された少し古い製品ですが、2018年の年末に某中古模型店で未組み立ての中古品を発売時の定価(9000円)の半額以下で発見してしまい、思わず購入してしまっていたものでした。

しかしそれ以来長らく棚にしまわれたままで「積みプラ」と化していましたが(汗)、世間の流れ的に家で過ごす時間も増えた今日この頃、ようやく組み立てようかと思い立ちました。

箱の上蓋をぱかっと開くと、塗装・印刷済みの車体や各種部品のランナーなどが納まっています。

この箱の構造は現在のキハ23形などの塗装済みキットと同じもののようですね。

中身を広げるとこんな感じに・・・、中古で買ったキットでしたが部品の欠けはなさそうで一安心です。

このキットにはキユニ28のツートンカラーの気動車一般色と朱色一色塗りの首都圏色の車体が1両ずつ収録されています。

2020年にGMより発売された同じキユニ28形キットは一般色と首都圏色がそれぞれ別個の2両セットとなりましたが、こちらの宮沢模型キットのほうが1箱で2カラー楽しめる良心的なセット構成なような・・・。

(ただし定価は宮沢模型キットのほうがGMより少しお高いですが)

さて、どちらの塗色の車両から組み立てていってもいいのですが、まずは一般色の車両から組み立てていくことにしました。

上の写真は各種部品のランナーを小分けの袋から出し、並べてみたところです。

1両分の部品は左上~左下~右方向の順に、前面スカート、塗装済み車体、前面窓ガラス、側面窓ガラス、塗装済み屋根板、乗務員室仕切り等の車内パーツ、エンジン等の床下パーツ、DT22形台車、箱形ベンチレーター、ウェイト、床板から構成されています(貫通ホロは付属しません)。

とりあえず、塗装などの追加加工は一切行わず、概ね説明書どおりに素組みしていこうと思います。

まずは屋根周りからスタート、塗装済み(GMねずみ色1号相当)の屋根板をランナーから切り離します。

ランナーと部品をつなぐゲートは屋根板裏側の端に接続されていますが、部品ぎりぎりをニッパーでいきなりカットしようとすると切り口が荒れて屋根板のふちの形状が乱れるので、接続部から少し離れたところをカットします。

その後、残りをデザインナイフで少しずつ切り詰めていきました。

屋根のふちまで切り詰めたら、屋根板裏にゲートが出っ張りのように残るので、これをさらにやすりやデザインナイフで削ります。

あまりやりすぎるとやはり屋根板のふちが抉れてしまい、車体に組み付けたときに隙間ができてしまうので、様子を見ながらほどほどに削ります。

屋根板の切り出しが済んだら、次は箱形ベンチレータの切り出しに移ります。

このベンチレータはGM灰色9号相当のような色ですが、塗装はされておらず成形色そのままです。

この部品はこのキユニ28キットとほぼ同時期に発売されていた、キハ54形や119系の完成品セットに付属していたもの(品番97-1→8015で単品販売)と同一ではないかと思います。

この部品は少し厄介なことに、ベンチレータ本体とゲートの接続部(2ヶ所)がベンチレータの足と不明瞭に連続した形になっています。

そんなわけでやはりゲートを少し残したままベンチレータを切り出し、残りは他の足の長さに合うようにカットしました。

細かい作業なので大変ですが、これを所要数の7個分繰り返します(汗)

小さい部品なので、多少処理が上手くいかなくてもそんなに目立つものではないと思いますが・・・。

ベンチレータが切り出し終わったら、屋根板に設置していきます。

取り付け足を屋根板に開いている穴にはめ込んでいくだけなので簡単ですが、一応設置する向き(上面の窪みを千鳥配置の外側に)が決まっているので、説明書を見ながら設置します。

このベンチレータは屋根板の穴に割としっかりはまり込むので、接着剤での固定は省略しました(横着・・・)。

なおベンチレータのランナーには列車無線アンテナとカバー付きホイッスルの部品も含まれていますが、このキットでは使用しません。

次に、ベンチレータ付きの屋根板を車体に組み付けます。

屋根板裏の固定用ツメを車体天井にある穴にはめ込みます(写真は時系列が前後していてベンチレータ設置前ですが・・・)。

エンジンからの排気口のモールドが運転台側に来るように、屋根板の向きには注意です。

これも結構しっかり固定できるほどのはめ合いがあるので接着剤は省略。

種別表示窓とヘッドライトのふち部分は色差し済みとなっているので、屋根板と車体が組み合わさるだけでもなんとなくそれらしく見えてきますね(笑)

さて、次は上回りの後半戦、ガラスパーツの切り出し・組み付けです。

最初にランナーから切り出すときは、ゲートの部品本体から離れたところをニッパーでそっとカットしました。

しかしこのガラスパーツは普通のパーツと違って、透明プラの性質からか硬くて切り出しにくいです。

その上ちょっとした拍子に割れたりひびが入ったりしやすく、修正も不可能なのでなかなかの難物です。

ゲートの残りはカッターやデザインナイフで必要な部分を傷めないように気をつけながら切り取っていきましたが、少し力を入れないと刃が進まないので、勢い余って怪我をしないように注意が必要です。

さらに面倒なのが前面窓部品の切り出しです。

ゲートが窓の上下に直に接続しているため、少しでも切り出しをミスすると窓に傷やひびが入ったり白く抉れてしまう可能性があります。

そこでゲートの切り離しにはニッパーを使わず、模型用のノコギリを使って慎重にカットしていきました。

最終的に切り口はデザインナイフややすりで整えますが、削り足りないと車体に合わず、削りすぎると窓が欠けてしまうというなかなかシビアなものでした。

ガラスパーツの切り出しが済んだら、車体に組み付けます。

先に前面周りから、前面窓は開口部の横方向からスライドするように差し入れ、押し込むようにセットします。

例によってはめ合いがきつく、パーツが割れそうで力加減にヒヤヒヤしました・・・。

さらにヘッドライトとテールライトのレンズも車体裏側からセットしておきます。

横幅が狭いほうがヘッドライト、広いほうがテールライトですが、これらはパーツの中央部分に少量のゴム系接着剤を塗って車体に接着しておきました。

ここでも横着して、テールレンズにクリアレッドを色差しするのは省略・・・。

続いて側面ガラスパーツを車体に組み付けます。

説明書では「ボディ内側の角にある4箇所のツメにはさむようにはめます」と書かれていますが、この指示はスルー。

というのも、窓の開口部は窓ガラスとのはめ合いがとてもきつくなっていて(またか・・・)、ガラス止めのツメにはさむように斜めに差し入れてはめ込むことが困難だったからです。

特に郵便区分室の明り取りの小窓はシビアで、ツメありの状態で車体に窓パーツを組んでみた上の写真でもうまくはめ込めていません(汗)

強引にやろうとすると、おそらくはめ込むことはできても、窓のふちのサッシやHゴムの表現が傷んでしまうのではないでしょうか・・・。

そんな訳でツメ部分はかえってガラスはめ込みの邪魔になるので、ニッパーですべて除去してしまいました。

(窓ガラスパーツ天井側の切り取られて白くなった部分がツメの跡)

これで車体の内側からまっすぐガラスがはめ込めるようになります。

その後ガラスパーツがはめ込みやすくなるように、車体の窓の開口部のふちをやすりでほんの少し(気休め程度に)削りました。

そしてようやく車体にガラスパーツを組み付け。相変わらすはめ合いはきつく、パキッと割れるような音を立ててはまり込みましたが、その分多少のことで窓ガラスがぐらつくようなことはなく、接着剤で固定する必要はなさそうです(笑)

さて次は、床板や床下周りパーツの組み立てです。この工程では特に難しい作業はなく、説明書に沿って淡々と進めていきます。

まずは2枚重ね合わせ構造の床板をランナーから切り出し、上部床板のくぼみに金属ウェイトをゴム系接着剤で固定しておきました。次いで上部床板と下部床板を貼り合わせてひとつの床板に。

続いて、床下や車内に取り付ける部品を切り出します。

経験のある方はお分かりかと思いますが、床板やその周辺パーツは同じGM製のキハ23・45形塗装済みキットと同じものを使用しているようです。したがって本キットでは不要な座席やトイレ仕切り壁などもランナーに収録されています。

(取っておけば何かに使えるかも?)

今回はとりあえず塗装も省略して、ランナーから切り出した部品をさっさと床板に接着していきました。

タンク類や蓄電池箱、ラジエーターなどがまとまった床下機器パーツは床板のくぼみに合わせて設置します。

ただし、そのまま接着しようとすると、床下機器パーツ左右のくぼみに収まらない部分が引っかかって、全体が床板から浮く格好になってしまいます。

したがって、床板とパーツの間に適宜の厚さのプラ板などを入れて隙間埋めをしたほうがよさそうです。

(画像では仮に接着しているのでプラ板は入れていません)

台車はスナップ式で、床板の前後2箇所の穴にパチパチとはめ込みます。

床板一式が組みあがったら、いよいよ車体と組み合わせます。

ただその前に、運転台後ろの乗務員室仕切り板を床板に、スカートを車体に接着しておきます。

なお説明書ではスカートも床板に接着するように指示がありますがこれは誤りのようで、床板にスカートを接着すると、スカートの開口部と台車のカプラーポケットが干渉してカプラーが通りません。

(2020年発売のGM製キユニ28キットの説明書ではスカートは車体に接着するように修正されています)

床板と車体を組み合わせる際は、床板のふちとガラスパーツの下部が接する部分を少量のゴム系接着剤か細切りの両面テープなどで固定します。

ちなみにガラスパーツには思わせぶりな床板を固定するツメを受けるくぼみがありますが、見ての通りキット付属の床板には固定・位置決め用のツメはありません。

床板を車体に組み付けたところです。

実は床板は車体よりもだいぶ長さが短くなっていて、必ず前後に隙間ができてしまう構造になっています。

そのうえガラスパーツとの合いも前後方向に遊びがあり、床板を固定する位置がバッチリと定まらないので微調整する必要があります。

一応、目安としてはスカートにカプラーを通した状態で台車を左右に振ってみて、カプラーの動きに問題がないような位置であればOKです。

(床板が前すぎるとカプラーポケットが、後ろ過ぎるとカプラー本体がスカートとぶつかります)

なぜ床板がこんな寸足らずな形状になっているのか不思議ですが、これは先に述べたようにこのキットの床板がキハ23・45形キット用のそれを流用しているところに原因がありそうです。

初期のキハ23・45形キットではTOMIXのボディマウントTNカプラー(当時の品番でJC62・JC63)が付属していて、床板はそれらを取り付ける前提の構造になっていました。(台車もカプラー非装備のものが付属)

すなわち、TNカプラーを取り付けた状態の床板の長さが車体長に合うように設計されていたようです。

このキユニ28形キットもTNカプラー対応である旨が説明書に書かれていますが、写真のように取り付けてみればなるほど、車体と床板の長さが一致します。

(運転台側がスカート付きJC63、妻面側がステップ・流し管付きJC62を使用、ただし説明書にはなぜか運転台側のみTN対応と記載)

以上、ちょっとした余談でした・・・。

さて、長くなりましたがこれで一応の完成、車両の姿になりました。

説明書どおりに素組みする分にはさほど困難が少なく取り組めるキットだと思います。

一部に丁寧な作業を要求されたり、面倒な手間がかかったりするような工程もありましたが、まあそれもキット制作の醍醐味ということで(?)

本当はさらに車番や各部の標記をインレタで転写する工程がありますが、それはいったん保留としておきます。

手持ちの他の形式の郵便荷物気動車と撮影。

キユニ28形は老朽化が進行した従来の郵便荷物気動車を置き換えるべく、1978(昭和53)年より余剰のキロ28形の足回りとキハ40系に準ずる新製車体を組み合わせて登場した車両ですが、新旧交代の過渡期には車両基地でこんなシーンも見られたのだろうかと想像してみたり・・・。

次回はキットに含まれていたもう1両、首都圏色の車両をKATO製キハ47を利用して前面ライト点灯仕様で組み立ててみようと思います。→その2へ続く

◎おまけ

キットに付属するインレタ(転写シート)とステッカーです。

キットの製造はGMですが、あくまでも発売元は宮沢模型名義なので、インレタやステッカーには宮沢模型のマークが入っています。

なんとなく、ステッカーの「クリアーコート厳禁」の注意書きが平成10年代のGMっぽさを感じさせるような(?)

さて気になる収録内容ですが、

- 車両番号

キユニ28 1、キユニ28 3、キユニ28 4、

キユニ28 6、キユニ28 12、キユニ28 16、

キユニ28 20、キユニ28 22、キユニ28 25、

キユニ28 28、キニ28 2、キニ28 4、キニ28 5、

キニ58 2、キニ58 3、キユニ26 10、

- 所属標記

名ミオ、名ナコ、天ナラ、天イセ、

福トカ、岡オカ、広ヒロ、広アサ、

広コリ、四カマ、鹿カコ、水ミト、

仙コリ、秋カタ

- 車体標記

ATS-S標記、①位側標記、②位側標記、荷物標記、

②位側標記(荷重表記付き)、②位側標記(郵袋数・荷重表記付き)、

郵袋数・荷重表記、荷重表記

- 予備記号・番号

キユニ、キニ、キハ、ユ、ニ、ヤ、

1~9、0の各数字

- ステッカー

急行、普通(白地)、回送、普通(紺地)、架線注意

以上の通りとなっています。

インレタの収録内容は豊富で、とりあえずの番号選びには困らなさそうです。所属区はキユニ28形が在籍した歴代の区所はあらかた網羅されている模様です。細かな車体各部の標記もちゃんと収録されているのがうれしいですね。

また、キユニ28形以外にもキニ28形などの他形式の番号がおまけ的に入っているのも、どことなくGMらしさを感じます(笑)

(このキットをベースにキニ28・58形を作ろうとするとめちゃくちゃ大変そうですが・・・)