保津川の渓谷は日に日に紅葉がすすみ

見頃に近づいています。

船の上から見上げるもみじの葉は、その先の部分から

赤みがかかり、一枚の葉に数色が浮びあがり雅さを

かもし出します。

嵐山も先月の予想では「紅葉が1~2週間遅れる」

とのことでしたが、例年並みに近づいているようです。

‘もみじ’だけでなく、けやきなど雑木も朱色に色つき始め、

緑と相まって見事なコントラストを描き出しています。

今週末あたりからいよいよ嵐山は

見頃の季節を迎えそうですね!

☆《明日の保津川下り予報》

明日の予約数 33隻(午前中に20隻)

待ち時間予想 30分前後’(的中率90%)

天気予報 曇りのち晴れ(川下り日和度90%)

川気温 最高15℃ 最低9℃

午前、午後の船共に防寒対策必要あり

見頃に近づいています。

船の上から見上げるもみじの葉は、その先の部分から

赤みがかかり、一枚の葉に数色が浮びあがり雅さを

かもし出します。

嵐山も先月の予想では「紅葉が1~2週間遅れる」

とのことでしたが、例年並みに近づいているようです。

‘もみじ’だけでなく、けやきなど雑木も朱色に色つき始め、

緑と相まって見事なコントラストを描き出しています。

今週末あたりからいよいよ嵐山は

見頃の季節を迎えそうですね!

☆《明日の保津川下り予報》

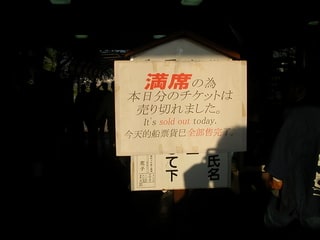

明日の予約数 33隻(午前中に20隻)

待ち時間予想 30分前後’(的中率90%)

天気予報 曇りのち晴れ(川下り日和度90%)

川気温 最高15℃ 最低9℃

午前、午後の船共に防寒対策必要あり