数年振りぐらいに、好い演歌と遭遇できた感じです。それもそのはずかも。阿久悠さんが遺して下さってた詞に、徳久広司さんが曲をつけて下さった「恋歌酒場」という 五木ひろしさんの歌ならば、、、

オイラが とても好きだった、阿久悠さん作詞 堀内孝雄さん作曲 田川寿美さん歌唱の「花になれ ~ うめ さくら あやめ あじさい ひがんばな」は、若い女性向けの人生讃歌・応援歌、現代版「ゴンドラの唄」の如き 素晴らしい歌でありましたが、

若・壮・男・女 違えども「恋歌酒場」は、この延長線上にある歌でありまして、”酒場” を ”浮世” とか ”現世(うつしよ)” と解釈するならば、いや むしろそのように捉えるほうが正解ではないかと思ってますが、まさしく 中・壮・老世代 万人向け人生讃歌・応援歌 でありまして、

弾むような明るい調子、でもその内側には 赤い血の迸(ほとばし)る まさに生きてる 生身の人間の正直なココロモチ が、詩情豊かに 高らかに謳われている、そこはまさしく阿久悠演歌の真骨頂、うっとりするよな夢世界。オイラは この歌から いっぱいの元気 もらっていますです。

さて 本題に入ります。タイトルに書きましたが、72 が永いかどうか いろいろあるでしょうが、”生きてる”っていうことは、ホントにスゴイことだなぁと、つくづく感じさせられたのであります。何せ このオイラが「法華経」全編、隈無く読んだのですから。まぁ 何かしら トリガがあったことは事実ですが、それはさて置き、生きてたからこそ有り得たことで、ナガイキスルって ホントにスゴイことだ !!!って、ホントにココロの底から思えたのです。

読了しましたは、↑ H27.6.7 産経新聞で紹介されるや否や直ぐ様 オイラのとこに嫁ぐも、約2年9ヶ月もの間、わが褥(しとね)脇で お呼びが掛かるをヒタスラ待ち続けていた、正木晃さんの著された 右上の本であります。

折しも 正木晃先生は、この4月~9月まで 月1回(第3土曜日)、NHK-Eテレで放送される「こころの時代~マンダラと生きる」で 講師をお務めであられ

一方 法華経のほうは、オイラが読み始めてから 約1ヶ月経った 4月2日から、奇しくも 同じ NHK-Eテレの「100分で名著」で採り上げられております。

正木先生の著された「法華経」は、A5版 2段組み 1行26文字 全362ページと、かなりのボリュームでありますが、読み易さ・分かりやすさは、歴史的 とか 画期的 とか 革命的 と 大々的に触れ回ってかまわない、これなら 入門書は不要ですと言っていい 出来栄え。

ちなみに「100分で名著」の 植木雅俊先生の著わされた サンスクリット語を直接 解かりやすく訳したとされる本 ↓ を 少し読んでみたのですが、分かりやすさ 読みやすさ の違いは 歴然であります。

植木先生版は、岩波書店発行という体裁、言い替えれば 権威あるとされる出版社からの発行 を意識されてでしょうか、オイラのような ざっくばらんに本質を究めんとする 凡人が読むヨミモノとしましたら、かなりのバリアーが意識され 取っ付きにくさを感じてしまうのです。

普及を第一義とする お経本であるならば、学術的観念から抜け出て、イワナミという鎧を脱ぎ捨て、さらに ひと皮もふた皮も剥ける必要があるように感じられました。ですが、そうであっても そのうち 必ず読むつもりでございますが、、、

で 今回、正木晃さんの「法華経」一通り、全部読んだということの感興は、内容の理解度を差し引いたにしても、めちゃめちゃ大きいものがありまして、ハンパない 充実感 達成感 嬉しさ 心地よさが 我が身を包んでくれてます。

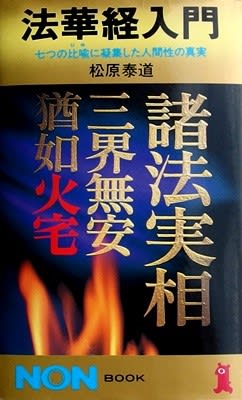

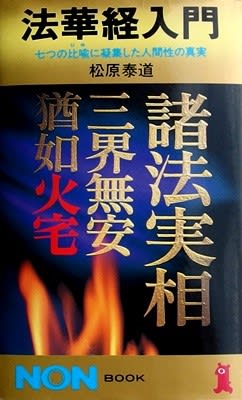

でここで読んだ本の内容について云々 記せれば言うことなしでありますが、オイラが最初に抱いた率直な感想を申し上げますと、松原泰道さんの「法華経入門」という本にも記されてましたが、江戸期の仏教学者さんで 31歳の若さで夭折された 富永仲基(なかもと)さんの受け止め方と同じようと言いますと 何や高尚に聞こえますが、ぶっちゃけた言い方をしますと、道徳めいたことを諭すというようなことは一切なく、

・どんな形であってもいいので 供養することが大事です

・とにかく 人のために 尽くしなさい

・教えを授かるという機会は極めて希で、めっちゃ貴重なのです

・学んだこと気付いたことは、留め置かないで 他の人に伝えなさい

・他の人に展開することが、何より大事です

・人にはそれぞれ違いがあるので、それに応じた接し方が要ります

・とにかくお経の王様である法華経を 心底 信じることです

・お釈迦様の寿命は永遠であって

・いつでもどこでも、あなたの傍におります

といったことが繰り返し繰り返し述べられているのです。とにかく法華経の中には、あらゆる仏様が出てきます。オイラは「釈迦十大弟子」は知ってはいるものの、じゃぁその方たちは いったいどこで出てこられるのだろうと思い、お経ではなく ブッダの一生モノの本を 2,3 当たってみましたが、結局 分からずじまいであったのですが、7/10 人の方は、この本で確認できたのであります。

また、この本の「解説編」で、宮沢賢治さんの「ひかりの素足」というお話に、釈迦牟尼如来が出てきますよ と書かれてました。オイラは賢治さんの童話は全部読んだつもりだったのですが、記憶にありません。そこで検索してみましたら、この「銀河鉄道の夜」には 収録されてることが分かり、取り寄せまして読みましたが、感動的でした。思い出すと 涙がでてきます。

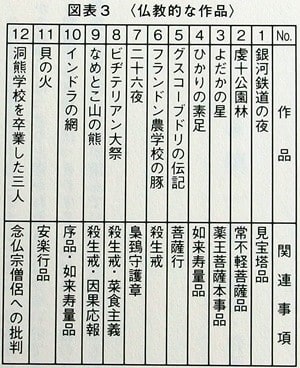

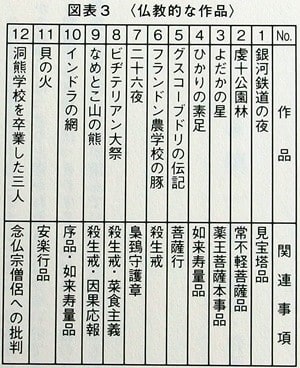

賢治さんついでに、話を展開します。オイラは賢治さんが それはもう大好きで、いつか 賢治さんと法華経の関係をはっきり掴みたいと思って、この2冊の本を買ってました。赤い方は 送料込みで 何と 8,250円もしましたです。ちなみに青い方は 1,470円。その青い方 でくのぼう出版発行 田口昭典さん著「宮沢賢治と法華経について」という本の P21 に、こんな表がでてました。

そうなんですよ。法華経の本の中に、めっちぁめちゃ きらびやかな世界や、7,000Kmもの高さのある仏塔 ストゥーパ が度々登場しますが、これからはまさしく銀河鉄道が連想されるのであります。

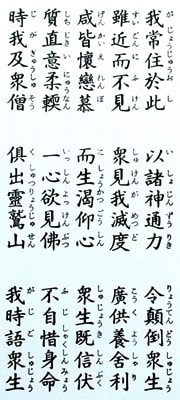

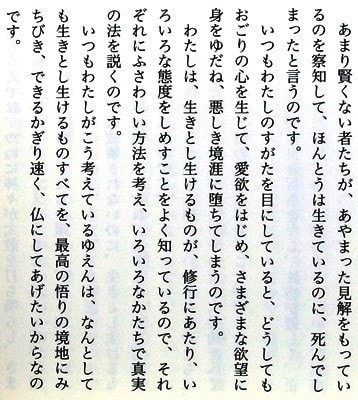

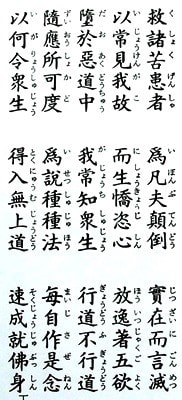

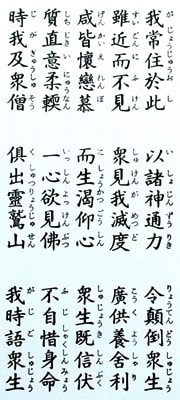

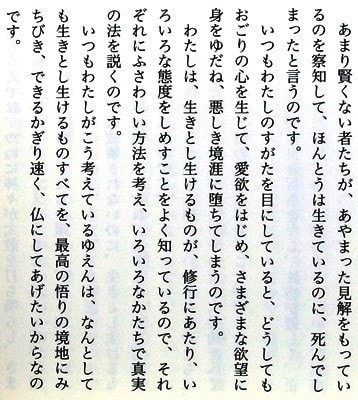

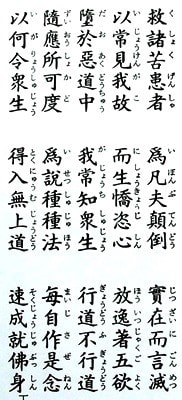

上の本は、死ぬまでには何とか読もうと思っているところです。ところで、せっかく法華経について纏めてますので、「如来寿量品第十六」の最後に掲げられてて、法事の時には必ず唱え、また 寺総代の会合時にはいつも 皆で唱えているに拘わらず、意味がちっともイメージできてない「自我偈」といわれるお経につきまして、

そのお経と正木先生の現代日本語訳を並べさせていただきまして、今後 これを何回も何回も読み重ねることで、法華経の真髄である、尊敬する 賢治さんも信奉なさった、まっこと有り難き お釈迦様の仰せを、しっかと我が脳裏に植え付けたいと思っております。

なお 漢文のほうは、永田文昌堂さん発行「天台宗日用勤行集」の当該箇所を撮影させていただいたものですが、こうして何回も何回も読みますと、自然と涙が出てまいります。お酒を飲んだ後なんかだったら、よりココロに沁みてイチコロ。やっぱし 素っ晴らしく良い お経なんです、法華経は。

また こちらの 植木先生の恩師である 中村元先生の「法華経」も読めたらと、また松原泰道師の「法華経入門」を もう一度読み直せたらと思ってますが、、、、

でも今は、正木晃先生の「法華経」を、もう一度読んでみたいと、より強く思っています。この本は、正しく名著。素晴らしい本であると、ますます確信を深めてます。皆様、如何でしょう。読まれますと、視界がパッと開けること 間違いなしです。

< 追 伸 > H30.11.22 記

「自我偈」を載せてますので、「光明真言」も と思った次第です。

おん

あぼきゃ・・・・不空 様

びろしゃな・・・大日如来 様

まかぼだら・・・阿閦(あしゅく) 様

まに・・・・・・宝生(ほうしょう)様

はんどま・・・・阿弥陀如来 様

じんばら

はらばりたや・・(じんばらと合わせ)光を放て という意

うん

オイラが とても好きだった、阿久悠さん作詞 堀内孝雄さん作曲 田川寿美さん歌唱の「花になれ ~ うめ さくら あやめ あじさい ひがんばな」は、若い女性向けの人生讃歌・応援歌、現代版「ゴンドラの唄」の如き 素晴らしい歌でありましたが、

若・壮・男・女 違えども「恋歌酒場」は、この延長線上にある歌でありまして、”酒場” を ”浮世” とか ”現世(うつしよ)” と解釈するならば、いや むしろそのように捉えるほうが正解ではないかと思ってますが、まさしく 中・壮・老世代 万人向け人生讃歌・応援歌 でありまして、

弾むような明るい調子、でもその内側には 赤い血の迸(ほとばし)る まさに生きてる 生身の人間の正直なココロモチ が、詩情豊かに 高らかに謳われている、そこはまさしく阿久悠演歌の真骨頂、うっとりするよな夢世界。オイラは この歌から いっぱいの元気 もらっていますです。

さて 本題に入ります。タイトルに書きましたが、72 が永いかどうか いろいろあるでしょうが、”生きてる”っていうことは、ホントにスゴイことだなぁと、つくづく感じさせられたのであります。何せ このオイラが「法華経」全編、隈無く読んだのですから。まぁ 何かしら トリガがあったことは事実ですが、それはさて置き、生きてたからこそ有り得たことで、ナガイキスルって ホントにスゴイことだ !!!って、ホントにココロの底から思えたのです。

読了しましたは、↑ H27.6.7 産経新聞で紹介されるや否や直ぐ様 オイラのとこに嫁ぐも、約2年9ヶ月もの間、わが褥(しとね)脇で お呼びが掛かるをヒタスラ待ち続けていた、正木晃さんの著された 右上の本であります。

折しも 正木晃先生は、この4月~9月まで 月1回(第3土曜日)、NHK-Eテレで放送される「こころの時代~マンダラと生きる」で 講師をお務めであられ

一方 法華経のほうは、オイラが読み始めてから 約1ヶ月経った 4月2日から、奇しくも 同じ NHK-Eテレの「100分で名著」で採り上げられております。

正木先生の著された「法華経」は、A5版 2段組み 1行26文字 全362ページと、かなりのボリュームでありますが、読み易さ・分かりやすさは、歴史的 とか 画期的 とか 革命的 と 大々的に触れ回ってかまわない、これなら 入門書は不要ですと言っていい 出来栄え。

ちなみに「100分で名著」の 植木雅俊先生の著わされた サンスクリット語を直接 解かりやすく訳したとされる本 ↓ を 少し読んでみたのですが、分かりやすさ 読みやすさ の違いは 歴然であります。

植木先生版は、岩波書店発行という体裁、言い替えれば 権威あるとされる出版社からの発行 を意識されてでしょうか、オイラのような ざっくばらんに本質を究めんとする 凡人が読むヨミモノとしましたら、かなりのバリアーが意識され 取っ付きにくさを感じてしまうのです。

普及を第一義とする お経本であるならば、学術的観念から抜け出て、イワナミという鎧を脱ぎ捨て、さらに ひと皮もふた皮も剥ける必要があるように感じられました。ですが、そうであっても そのうち 必ず読むつもりでございますが、、、

で 今回、正木晃さんの「法華経」一通り、全部読んだということの感興は、内容の理解度を差し引いたにしても、めちゃめちゃ大きいものがありまして、ハンパない 充実感 達成感 嬉しさ 心地よさが 我が身を包んでくれてます。

でここで読んだ本の内容について云々 記せれば言うことなしでありますが、オイラが最初に抱いた率直な感想を申し上げますと、松原泰道さんの「法華経入門」という本にも記されてましたが、江戸期の仏教学者さんで 31歳の若さで夭折された 富永仲基(なかもと)さんの受け止め方と同じようと言いますと 何や高尚に聞こえますが、ぶっちゃけた言い方をしますと、道徳めいたことを諭すというようなことは一切なく、

・どんな形であってもいいので 供養することが大事です

・とにかく 人のために 尽くしなさい

・教えを授かるという機会は極めて希で、めっちゃ貴重なのです

・学んだこと気付いたことは、留め置かないで 他の人に伝えなさい

・他の人に展開することが、何より大事です

・人にはそれぞれ違いがあるので、それに応じた接し方が要ります

・とにかくお経の王様である法華経を 心底 信じることです

・お釈迦様の寿命は永遠であって

・いつでもどこでも、あなたの傍におります

といったことが繰り返し繰り返し述べられているのです。とにかく法華経の中には、あらゆる仏様が出てきます。オイラは「釈迦十大弟子」は知ってはいるものの、じゃぁその方たちは いったいどこで出てこられるのだろうと思い、お経ではなく ブッダの一生モノの本を 2,3 当たってみましたが、結局 分からずじまいであったのですが、7/10 人の方は、この本で確認できたのであります。

また、この本の「解説編」で、宮沢賢治さんの「ひかりの素足」というお話に、釈迦牟尼如来が出てきますよ と書かれてました。オイラは賢治さんの童話は全部読んだつもりだったのですが、記憶にありません。そこで検索してみましたら、この「銀河鉄道の夜」には 収録されてることが分かり、取り寄せまして読みましたが、感動的でした。思い出すと 涙がでてきます。

賢治さんついでに、話を展開します。オイラは賢治さんが それはもう大好きで、いつか 賢治さんと法華経の関係をはっきり掴みたいと思って、この2冊の本を買ってました。赤い方は 送料込みで 何と 8,250円もしましたです。ちなみに青い方は 1,470円。その青い方 でくのぼう出版発行 田口昭典さん著「宮沢賢治と法華経について」という本の P21 に、こんな表がでてました。

そうなんですよ。法華経の本の中に、めっちぁめちゃ きらびやかな世界や、7,000Kmもの高さのある仏塔 ストゥーパ が度々登場しますが、これからはまさしく銀河鉄道が連想されるのであります。

上の本は、死ぬまでには何とか読もうと思っているところです。ところで、せっかく法華経について纏めてますので、「如来寿量品第十六」の最後に掲げられてて、法事の時には必ず唱え、また 寺総代の会合時にはいつも 皆で唱えているに拘わらず、意味がちっともイメージできてない「自我偈」といわれるお経につきまして、

そのお経と正木先生の現代日本語訳を並べさせていただきまして、今後 これを何回も何回も読み重ねることで、法華経の真髄である、尊敬する 賢治さんも信奉なさった、まっこと有り難き お釈迦様の仰せを、しっかと我が脳裏に植え付けたいと思っております。

なお 漢文のほうは、永田文昌堂さん発行「天台宗日用勤行集」の当該箇所を撮影させていただいたものですが、こうして何回も何回も読みますと、自然と涙が出てまいります。お酒を飲んだ後なんかだったら、よりココロに沁みてイチコロ。やっぱし 素っ晴らしく良い お経なんです、法華経は。

また こちらの 植木先生の恩師である 中村元先生の「法華経」も読めたらと、また松原泰道師の「法華経入門」を もう一度読み直せたらと思ってますが、、、、

でも今は、正木晃先生の「法華経」を、もう一度読んでみたいと、より強く思っています。この本は、正しく名著。素晴らしい本であると、ますます確信を深めてます。皆様、如何でしょう。読まれますと、視界がパッと開けること 間違いなしです。

< 追 伸 > H30.11.22 記

「自我偈」を載せてますので、「光明真言」も と思った次第です。

おん

あぼきゃ・・・・不空 様

びろしゃな・・・大日如来 様

まかぼだら・・・阿閦(あしゅく) 様

まに・・・・・・宝生(ほうしょう)様

はんどま・・・・阿弥陀如来 様

じんばら

はらばりたや・・(じんばらと合わせ)光を放て という意

うん

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます