A.明治以後の日本美術

19世紀のなかばに、地球上の「遅れた地域」を次々植民地にしていった「西洋列強」の圧倒的な軍事力・経済力・文化力が、東アジアにまで及んだ。極東の島国日本に暮らす人々は、外国というものがあることは知っていたが、外国人がどういうものか考えたこともなかった。ある意味で太平の世を謳歌して、江戸や大阪は都市文化を醸成し、人々は狂歌俳句の愉しみ、歌舞音曲の遊興、浮世絵のヴィジュアル世界に遊んでいることができた。そこにぺリ-の黒船が通商開国を求めて江戸に軍艦の大砲を向けた時、政府である幕府老中たちは世界情勢にまったく無知だったわけではなかった。それ故に、もはや軍事的・経済的にこれを拒否するリスクと列強に門戸を開くことのコストを天秤にかけて、「国防」と「実利」を現実的に考えれば開国やむなしと判断した。しかし、それは神聖な国土に汚らわしい異人が足を踏み入れることをミカド孝明天皇が極端に怯えているという呪術的な文化の側から、澎湃として沸き上がった「尊王攘夷」運動の沸騰、国内に幕府政権への対抗運動が多くの若者を「勤皇の志士」に駆り立てる結果になった。

この時点のイギリスとフランスを中心とする西洋列強は、たんに武器暴力能力に優れているというだけでなく、人間社会を統御する技術と異質な文化を許容するかにみせて、しっかり国際秩序という合理的普遍的な場に参加を促し、その「遅れた」民族的指導者を自分たちの内部に取り込もうとしていた。その結果、日本は江戸幕府が崩壊し戊辰の戦争という犠牲を払って、かろうじて弱小な統一国家を成立させ、西洋覇権国の植民地になる危機から免れた。明治維新の指導者たちの多くが、世界情勢の帝国主義的現実を冷静に見切っていたかは、かなりあやしいが、大久保・伊藤のリーダーシップなくして、日本の「近代化」はありえなかったと思う。このことをどう今のぼくたちが評価するのかは、現実の自民党安倍内閣の思想的歴史的評価に直結する問題だとぼくは5年前から思っている。だが、ここはまず、美術絵画の話として考えてみよう。

「長崎を通じて貿易出来た唯一の西洋の国、オランダが小国になっていく間、十八世紀の水力紡績機や蒸気機関発明などによってイギリスには「産業革命」が起こり、フランスでは王政を倒して市民による「フランス革命」がなされ、西洋のいわゆる「近代」資本主義社会が形成されていった。イギリスは一七七三年(安永二年)インドを支配して、一八五八年(安政五年)にはイギリスの直轄の植民地にし、中国には通商条約を迫り一八四〇年(天保十一年)に阿片戦争を起こしてその開国に成功し、そこを他の列強と友に半植民地化したのであった。アメリカは一八五三年(嘉永六年)ペリーの艦隊を浦賀に入港させ、長崎に回るように言われたのを拒否し通商を開くことを要求した。そして一八五八年通商条約が結ばれ、日本は事実上開国した。一八六七年(慶応三年・明治元年)に江戸幕府は倒れ、「明治維新」が起こり新政府が成立する。しかしインドや中国のように植民地化されたわけではなかった。このことはこれ以後、西洋と常に軍事的に競争し、西洋化という形で社会体制や産業技術の発展を急激に進めざるをえなかったことを意味する。

これは政治、社会的な出来事であるが、これにより最後のアジアの国日本が、西洋諸国と対峙し、世界の中に入ったことを意味したのである。それまでの、日本は日本、西洋は西洋という図式は壊れ、たとえ閉じこもろうとしても、それは不可能になったことを意味する。文化、芸術の世界でも同じことであった。日本文学、日本美術が、そのまま西洋との比較の上でその価値を判断される時代に入ったのである。否が応でも西暦で年代を数え直さざるをえない時代になったといってもよい。イギリスに留学した夏目漱石やドイツに行った森鷗外をもってしても、単に日本の知識人の文学性を高めたからといって、本当はそれがすぐさま世界の知識人と同じ平準で評価されなければならない状態に入ったのである。

日本の美術も同じである。日本の美術家たちはそれまでの伝統的な画法の、現実的基盤の喪失を感じざるをえなかった。そこには「文明開化」の号令とともに政府の必至な西洋技術文明の導入があり、「お雇い外人」のもとに利用できるものは直ぐさまに移入しようという姿勢があった。しかし文化・芸術はそのような安易な技術導入とは異なったもののはずである。西洋の美術が伝えられた以上、そこに表現されているものを生半可に受け入れれば、芸術にとって忌むべき「二番煎じ」「模倣」とならざるをえなかった。遠近法、陰影法、解剖学、写実性、理想性、そして「メランコリー」「愛」(このような西洋絵画への理解は、二十世紀の美術史学の図像的研究を待たねばならなかったが)などを豊かな色彩によって表現してきた西洋美術の存在が、急に日本の美術家の前に立ちはだかったのである。

ところが日本の美術家たちはまず西洋の絵画を「写実」、写真のようにありのままを再現する技術と受け取った。一八六一年(文久元年)に出来た蕃書調所画学局はあくまで「技術」として取り入れようとした。その指導者川上冬涯(1827-81)は油彩技術の導入につとめたが彼自身は文人画を描いていた。その門下にいたこの時代の日本の西洋画法の導入者といってもよい高橋由一(1828-94)は、その『美人(花魁)』にも見られるように、それまでの遊郭の女を描くときの簡略化、類型化と異なり、その顔のありのまま、衣裳の細部を緻密に描き出そうと試みた。それはすでに「美人画」ではなかったのである。その西洋美術を学ぶ姿勢は一八七六年(明治九年)に最初の官設の美術養成機関である工部美術学校の姿勢にもよくあらわれている。「お雇い外人」イタリアの画家アントニオ・フォンタネージが絵画を担当したが、このバルビゾン派の風景画家は自然のありのままを写すのではなく、理想化が必要であることを説いたはずであったが、油絵による微妙な明暗法を駆使した技術と受け取られたのであった。

普通日本の美術史はここで「近代美術」の美術評論家といわれる専門家によって書かれることになっている。しかし敢えて私は美術史家として、これまでのクライテリアを、同じ世界の水準で、他の地域にまだなかったもの、高い表現力をもったものを見出すために書こうと思う。これまで日本美術を、西洋において存在しなかった点を強調して、あるいはそれと比べて、等しいか、一層優れたものとして評価出来るかという観点に立って述べてきた。その態度を堅持し、たとえ日本で新しかったものでも、西洋でそれと近いものがすでに表現されていれば、率直にその後進性を認めよう。日本美術史において「近代美術」だけ、個性、独自性を無視しては語れないのである。お国自慢の「名作」ばかりのローカルな美術史、郷土美術史にしたくないからである。往々にして西洋的な写実が成功したかに見えるものが評価されがちだが、それがそのまま価値があるわけではないことを確認しておこう。

まさにこの「写実主義」は、西洋の一八七〇年代における「印象派」の勃興によって、否定されていた方法であった。すでに写真の技術が知られていたし、「近代」絵画は主題画や写実を捨ててから形、色だけの絵画に向っていた。黒田清輝(1866-1924)は法律研究のために一八八四年(明治十七年)にパリへ渡り九年間を過ごすが、画家になろうとしてラファエル・コランのもとに入門した。色彩こそ明るいとはいえ、コランは伝統的なアカデミズムの画家であり、黒田はルーブル美術館に通ってレンブラントやホッベマなどオランダ派の作品を模写して油絵の技法を磨いた。日本の浮世絵の影響を受けた「印象派」の動きには全く無頓着であったのである。そのことは写実的な『読書』(一八九一年、東京国立博物館)や『婦人図(厨房)』(東京芸術大学)でもよくわかる。

その写実主義が帰国後の名高い『湖畔』(一八九七年、東京文化財研究所)に示されるが、この湖を背景に和服の女性が団扇をもって静かに座っている光景は日本では「名作」といわれているが、世界的にいえば平凡な作品に過ぎない。構図的にも右の湖畔が空きすぎ、また人物の表情も曖昧である。一八九七年というこの年代を、西洋絵画史の中におけば、すでに「後期印象派」の時代も終わる頃で、激しい筆致のゴッホは命を断ち、ゴーガンはタヒチに行き、セザンヌは風景の「サント・ヴィクトワール山のシリーズを描き、モネはすでに晩年の連作の時代であった。ルノワールはすでに裸体の女性像をしきりに描いていた。浮世絵の段階では先行していたはずの日本絵画が、ここではるかに遅れをとったのである。黒田が日本の洋画は「スケッチの段階」で「タブロー」ではない、というとき、その「タブロー」は構想をもった思想的なもので、まさに「印象派」以前のものであった。

むろん黒田だけではない。黒田より早く一八七八年にフランスに渡り、レオン・ジェロームに師事していた山本芳翠(1850‐1906)の『裸婦』(1882年頃、岐阜県美術館)のアカデミックな裸体画も、百武兼行(1842-84)のローマで描いた『臥裸婦』(1881年頃、石橋美術館)の大胆な裸婦像も、日本では新しいものだったが、まさに同時代の西洋では「古くさい」アカデミズムのものであったことが認識されねばならない。

あるいはフォンタネージの弟子の浅井忠(1856-1907)の一八九〇年の『収穫』(東京芸術大学)も「バルビゾン派」的で光を充分に表現していなかった。また黒田とともに一八九六年に結成した白馬会で活躍した藤島武二(1867-1942)の代表作『黒扇』(ブリジストン美術館)も、これが制作された年が一九〇八,九年であるから、その洗練された筆致がたとえ日本では珍しくとも、すでに写実を解体させたキュビスムやフォーヴィスムの時代を迎えた西洋においては、一時代前のものであった。青木繁(1882-1911)の『わだつみのいろこの宮』(石橋美術館)が一九〇七年に描かれ、『海の幸』が一九〇四年に発表されたものの、このロマン主義や写実的な肉体は西洋ではすでに問題にされない性格のものである。和田三造(1883-1967)の有名な写実的な肉体画『南風』(東京国立近代美術館)一九〇七年であり、むろんこれも日本にとって西洋画的な特筆すべき絵ではあっても、それだけのものであった。

日本画の方はどうであっただろうか。一八七八年(明治十一年)日本に「お雇い教師」としてやって来たアーネスト・フェノロサは、当時の日本人のあまりの西洋崇拝の中で、逆に日本画の価値を高く評価したのであった。一八八二年(同十五年)に行なった講演「美術真説」では、絵画の本質は写実ではなく「妙想」の表現にあるとして、日本画の優越を論じた。フェノロサが述べたのは失われつつあるそれまでの日本美術の優れた点であった。しかしそのときは油絵と並んで文人画も攻撃し、日本絵画の中ではなぜか「狩野派」を高く評価したのである。それは狩野派復興の因となり、一八八七年の東京美術学校の成立と結びつく。フェノロサの弟子であった岡倉天心(1862-1913)もまた日本画の重要性を強調した。彼は二十九歳で東京美術学校の校長となったが、それは徹底して日本の伝統美術のみを教えるものであり、新しい日本画の創造をめざしたのである。狩野芳崖(1828-88)はその期待を荷っていた。

しかし芳崖の『慈母観音』(1888年、東京芸術大学)を見てもわかるように、線的に描かれているとはいえ、そこには西洋画的な遠近法や陰影法の影響が見られ、すでに日本画もまた世界の美術の中に組み込まれていることをよく示している。これは狩野一信(1815-63)が維新前にすでに『五百羅漢』(東京国立博物館)において西洋画的な遠近法や陰影法を取り入れた奇妙な羅漢図を描いていたことからも予想されていたことであった。このような空間をすでに浮世絵が超えていたはずだったのだが、それが忘れ去られ、新たな西洋画の影響により、「ジャポニスム」の理想性は失われていったのである。芳崖の後を継いだ橋本雅邦(1835-1908)にしても、『竜虎』(1895年、静嘉堂文庫)のような伝統的な主題においてさえ空気遠近法を駆使していることは、かつての狩野派の同じ主題画との比較でよくわかる。しかしその竜虎も、波も雲もあまりにも図式的であるために生命感に乏しい。」田中英道『日本美術全史』講談社学術文庫、2012.pp.512-520.

日本は中国や朝鮮の文化圏から海を隔てて遠く、その周辺としての外来文化導入はけっきょく「猿真似文化だ」という言説は昔から絶えない。だが、その外来文化をいつのまにか和風に塗り替えるのも繰り返し行われてきた。19世紀の前半は固有の俳句、和歌、歌舞伎などの芝居音曲が発達し、文化・文政期はユニークな「江戸文化の全盛期」で、武士から一般庶民にいたるまで書画文芸などの文化水準はきわめて高かったと言われている。問題はその上に雪が降り積もるように、明治の新しい西洋文明が根づいたのではなく、いわば過去の日本を捨ててまるごと西洋文明を崇拝しじかに輸入しようとした。そこから起こった文化状況は、しょせん数十年遅れの泰西絵画の物真似で、西洋の先端アートに勝負を挑むレベルのものではなかった、というのが田中英道先生の明治画壇への辛口批評だろう。

それは日本という世界に閉じこもる自画自賛よりずっとまともだと思えるが、ぼくの考える文化の土壌は、もっと違ったものになっていく芽もあったはずだと思い、それが百年想起され思考を誘発するなにかになったかが問題だろうと思いますよ。田中先生は、かろうじて『日本美術全史』では浮世絵とくに北斎や広重を高く評価し、また明治以後の画家として富岡鉄斎をあげている。浮世絵の評価は納得できるものだが鉄斎についてはぼくはちゃんと見ていないので、判断は保留する。

B.陽子崩壊

物理学がこの世界の成り立ちについて実証科学的な説明をする学問で、マクロな宇宙の発生から細胞、原子、素粒子のミクロの世界までを統一的に説明しているんだろう、という想像はつく。しかし、原子核を構成する陽子と中性子があるということを理論的に予測したのが湯川秀樹で、それがやがて実験データによって確認され、その後も次々と新たな発見がノーベル賞の受賞者を生んだことはわかっても、素人には、なぜそれが理論的に予測できたり、実証的に発見できたり、そもそもそれを観測するために巨大な水甕のような装置が必要なのか、聞いてもよくわからない。

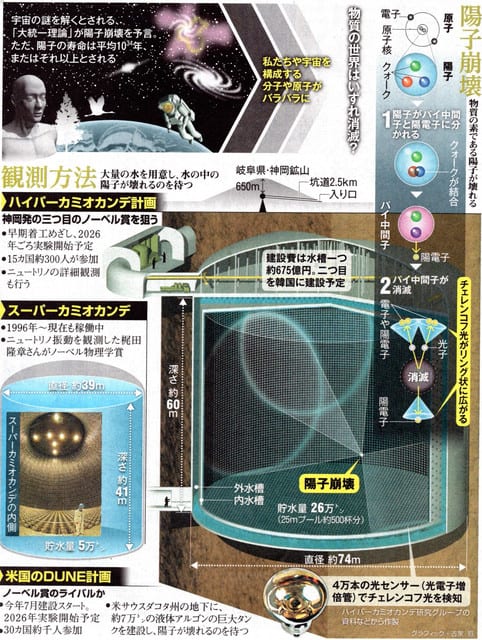

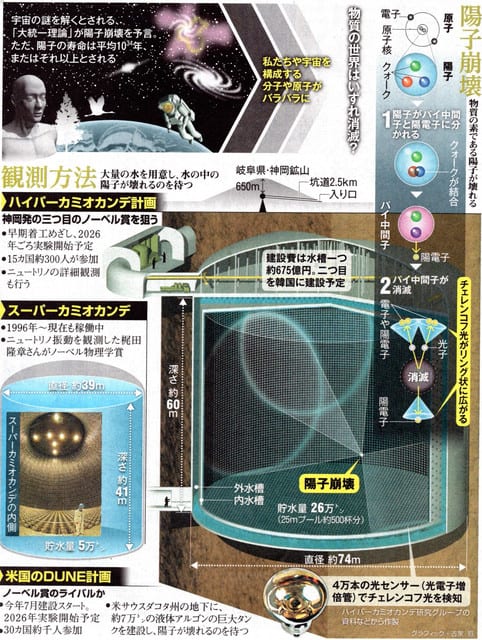

「私たちの身体や宇宙を形づくる様々な物質は、いずれ消滅してしまうのか――。「陽子崩壊」という現象を確かめようと、日本や米国などの研究チームが実験を続けている。もしこの現象が発見されれば、ノーベル賞級の成果という。

世界消滅の現象、発見ならノーベル賞級

陽子崩壊とは、物質を構成する陽子が、壊れることを指す。にわかには信じられない話だが、素粒子に関する「大統一理論」で予言されている現象だ。

私たち人間の体も、水素や炭素など様々な原子の集まりだ。その中心には「原子核」があり、「陽子」と「中性子」で構成されている。

「事実なら、この世の物質はいつか消えてなくなってしまいます」。陽子崩壊について、東京大の村山斉・カブリ数物連携宇宙研究機構長は、そう語る。「物質は流転しつつも存在し続けるという考え方が、否定されてしまう。深遠で、哲学的な問題でもあります」

現代物理学の基礎となっている「標準理論」では「陽子は壊れない」とされてきた。しかし、標準理論を超える新たな枠組みである大統一理論では、陽子の寿命は永遠ではなく、より軽い粒子にいつか崩壊することが示されたのだ。

自然界には四つの根源的な「力」が存在する。私たちを地球に引き寄せる「重力」、電気や磁石の力として働く「電磁気力」、原子核に働く「強い力」、放射線に関わる「弱い力」だ。四つの力は138億年前の宇宙誕生直後は一つにまとまっていたが、時間の経過とともに分かれたとされる。

大統一理論は、重力以外の三つの力をまとめる理論。宇宙誕生の瞬間に迫る理論として、その完成に向けて期待が集まっている。村山さんは「仮説である大統一理論を否定する人もいる。陽子崩壊の発見は、理論を直接証明する唯一の証拠になる」と話す。

80年代から実験

陽子崩壊を観測する実験は、1980年代に始まった。日本でいち早く目をつけたのは、小柴昌俊・東京大特別栄誉教授だ。ただ、陽子は寿命が長く、崩壊する確率は極めてまれだ。

陽子をたくさん集めれば、どれかは早く壊れるかもしれない――。そんな着想から、岐阜県飛騨市の神岡鉱山地下に作られた貯水量3千㌧の巨大装置が「カミオカンデ」だった。

素粒子「ニュートリノ」の実験施設として、今では世界的に有名だが、元々の目的は、陽子崩壊の観測だった。陽子を構成する三つの「クォーク」が、陽子崩壊に伴って変化した結果生じる「チェレンコフ光」をセンサーで捉えることをめざした。

「絶対見つけるぞという期待感があった」。学生の時に陽子崩壊に魅せられ、小柴研に飛び込んだ中畑雅行・東大宇宙線研究所教授は、そう話す。当時予想された陽子崩壊の頻度は、年に百個程度。だが、実験を始めて数カ月たっても、一つも観測できなかった。「宝くじ並みの的中率のテーマ」と小柴さんも著書で難しさを認めている。

こうした中、ニュートリノも捉えられるよう装置を改良したところ、その直後の87年、超新星爆発によるニュートリノを世界で初めて観測した。小柴さんにのちにノーベル賞をもたらす成果だった。

96年には、規模が約20倍の「スーパーカミオカンデ」で観測を始めた。ただ、注目を集めたのは、またもニュートリノの研究だった。

ニュートリノが長い距離を飛ぶ間に違う型に変身する「ニュートリノ振動」という現象の観測に成功し、98年に発表。質量ゼロとされたニュートリノが質量を持つことを突き止めた。データ解析を担った梶田隆章・東大宇宙線研究所長は2015年、ノーベル物理学賞を受賞した。

ライバルは米国

この35年余りの間に、世界の約10カ所の施設が陽子崩壊の観測をめざしたが、まだ発見には至っていない。

「陽子が壊れるかどうかは、自然が決めることだから、焦らずやるしかない」と梶田さん。最新の研究では、陽子の寿命は平均で10の34乗年以上と予想され、確立を考えるとスーパーカミオカンデでは手に余る。

そこで現在、神岡鉱山の地下に「ハイパーカミオカンデ」を計画中だ。巨大水槽は、スーパーカミオカンデの約5倍の26万㌧。水の量が多いほど、観測できるチャンスも高まる。

神岡発の3つ目のノーベル賞を狙う計画は、東大などが主導。ニュートリノ実験だけでなく、陽子崩壊の観測も大きな目的だ。建設費は約675億円を見込む。「運が良ければ数年で陽子崩壊を観測できるかもしれない」。15カ国約300人の研究者からなる研究グループの代表、塩沢真人・東大宇宙線研教授はそう語る。

ライバルは米国だ。フェルミ国立加速器研究所が中心となる「DUNE」計画では、約7万㌧の液体アルゴン検出器を地下につくる。今年7月に建設が始まり、26年の実験開始をめざしている。

同時期の実験開始を見込むハイパーカミオカンデは、文部科学省の作業部会で今年、次の大型プロジェクトの最有力候補の一つに選ばれたが、予算化はまだ。梶田さんは「素粒子物理学の新しい扉を開く実験になる。これまでの蓄積を生かして、今後も世界をリードしたい」と意欲を見せる。 (石倉徹也)」朝日新聞2017年11月26日朝刊35面扉欄。

ぼくはある所でノーベル物理学賞受賞者小柴昌俊先生という方を目の前でお見かけしたことがあるが、繊細な研究者とか天才的な頭脳の持ち主とかという印象ではなく、きさくで精力的な人付き合いのよさそうなおじさん、という感じの人だった。「カミオカンデ」がどうして飛騨の山奥、富山イタイイタイ病のもとになった神岡鉱山の跡に作られたのか、地中深く水槽を作るとどうして宇宙や原子核の稀な現象を測定できるのか、ぼくにはよくわからない。とにかく、物理学上の画期的な発見をするには、何百億円もかけて巨大な装置を作り、たくさんの研究者が日夜測定作業をしなければならず、それを数年続けても期待した結果が出るとは限らない、という世界だということはわかる。

ぼくが何かを考えるとすれば、そのような純粋な科学研究に日本の文部科学省が、どういう判断理由で巨額な予算を投じると決めるのか?それは科学者が決めるのではなくて、最終的に政府与党が国民の税金から支出する決定をするのであるから、よくわからないという説明では通らない。しかし、政府与党の決定権者、たとえば文部科学大臣は、どうみても科学に関する高い見識(たとえ自然科学の専門知識がなくてもより広い視野で科学を考えることのできる能力)があるとは思えない人物で、あやしげな教育改革や時代錯誤な歴史観を語る凡夫としか思えないから、物理学の発展は望ましいことだが、それを可能にする国家の政策には、納税者のぼくも発言する権利があると思う。

19世紀のなかばに、地球上の「遅れた地域」を次々植民地にしていった「西洋列強」の圧倒的な軍事力・経済力・文化力が、東アジアにまで及んだ。極東の島国日本に暮らす人々は、外国というものがあることは知っていたが、外国人がどういうものか考えたこともなかった。ある意味で太平の世を謳歌して、江戸や大阪は都市文化を醸成し、人々は狂歌俳句の愉しみ、歌舞音曲の遊興、浮世絵のヴィジュアル世界に遊んでいることができた。そこにぺリ-の黒船が通商開国を求めて江戸に軍艦の大砲を向けた時、政府である幕府老中たちは世界情勢にまったく無知だったわけではなかった。それ故に、もはや軍事的・経済的にこれを拒否するリスクと列強に門戸を開くことのコストを天秤にかけて、「国防」と「実利」を現実的に考えれば開国やむなしと判断した。しかし、それは神聖な国土に汚らわしい異人が足を踏み入れることをミカド孝明天皇が極端に怯えているという呪術的な文化の側から、澎湃として沸き上がった「尊王攘夷」運動の沸騰、国内に幕府政権への対抗運動が多くの若者を「勤皇の志士」に駆り立てる結果になった。

この時点のイギリスとフランスを中心とする西洋列強は、たんに武器暴力能力に優れているというだけでなく、人間社会を統御する技術と異質な文化を許容するかにみせて、しっかり国際秩序という合理的普遍的な場に参加を促し、その「遅れた」民族的指導者を自分たちの内部に取り込もうとしていた。その結果、日本は江戸幕府が崩壊し戊辰の戦争という犠牲を払って、かろうじて弱小な統一国家を成立させ、西洋覇権国の植民地になる危機から免れた。明治維新の指導者たちの多くが、世界情勢の帝国主義的現実を冷静に見切っていたかは、かなりあやしいが、大久保・伊藤のリーダーシップなくして、日本の「近代化」はありえなかったと思う。このことをどう今のぼくたちが評価するのかは、現実の自民党安倍内閣の思想的歴史的評価に直結する問題だとぼくは5年前から思っている。だが、ここはまず、美術絵画の話として考えてみよう。

「長崎を通じて貿易出来た唯一の西洋の国、オランダが小国になっていく間、十八世紀の水力紡績機や蒸気機関発明などによってイギリスには「産業革命」が起こり、フランスでは王政を倒して市民による「フランス革命」がなされ、西洋のいわゆる「近代」資本主義社会が形成されていった。イギリスは一七七三年(安永二年)インドを支配して、一八五八年(安政五年)にはイギリスの直轄の植民地にし、中国には通商条約を迫り一八四〇年(天保十一年)に阿片戦争を起こしてその開国に成功し、そこを他の列強と友に半植民地化したのであった。アメリカは一八五三年(嘉永六年)ペリーの艦隊を浦賀に入港させ、長崎に回るように言われたのを拒否し通商を開くことを要求した。そして一八五八年通商条約が結ばれ、日本は事実上開国した。一八六七年(慶応三年・明治元年)に江戸幕府は倒れ、「明治維新」が起こり新政府が成立する。しかしインドや中国のように植民地化されたわけではなかった。このことはこれ以後、西洋と常に軍事的に競争し、西洋化という形で社会体制や産業技術の発展を急激に進めざるをえなかったことを意味する。

これは政治、社会的な出来事であるが、これにより最後のアジアの国日本が、西洋諸国と対峙し、世界の中に入ったことを意味したのである。それまでの、日本は日本、西洋は西洋という図式は壊れ、たとえ閉じこもろうとしても、それは不可能になったことを意味する。文化、芸術の世界でも同じことであった。日本文学、日本美術が、そのまま西洋との比較の上でその価値を判断される時代に入ったのである。否が応でも西暦で年代を数え直さざるをえない時代になったといってもよい。イギリスに留学した夏目漱石やドイツに行った森鷗外をもってしても、単に日本の知識人の文学性を高めたからといって、本当はそれがすぐさま世界の知識人と同じ平準で評価されなければならない状態に入ったのである。

日本の美術も同じである。日本の美術家たちはそれまでの伝統的な画法の、現実的基盤の喪失を感じざるをえなかった。そこには「文明開化」の号令とともに政府の必至な西洋技術文明の導入があり、「お雇い外人」のもとに利用できるものは直ぐさまに移入しようという姿勢があった。しかし文化・芸術はそのような安易な技術導入とは異なったもののはずである。西洋の美術が伝えられた以上、そこに表現されているものを生半可に受け入れれば、芸術にとって忌むべき「二番煎じ」「模倣」とならざるをえなかった。遠近法、陰影法、解剖学、写実性、理想性、そして「メランコリー」「愛」(このような西洋絵画への理解は、二十世紀の美術史学の図像的研究を待たねばならなかったが)などを豊かな色彩によって表現してきた西洋美術の存在が、急に日本の美術家の前に立ちはだかったのである。

ところが日本の美術家たちはまず西洋の絵画を「写実」、写真のようにありのままを再現する技術と受け取った。一八六一年(文久元年)に出来た蕃書調所画学局はあくまで「技術」として取り入れようとした。その指導者川上冬涯(1827-81)は油彩技術の導入につとめたが彼自身は文人画を描いていた。その門下にいたこの時代の日本の西洋画法の導入者といってもよい高橋由一(1828-94)は、その『美人(花魁)』にも見られるように、それまでの遊郭の女を描くときの簡略化、類型化と異なり、その顔のありのまま、衣裳の細部を緻密に描き出そうと試みた。それはすでに「美人画」ではなかったのである。その西洋美術を学ぶ姿勢は一八七六年(明治九年)に最初の官設の美術養成機関である工部美術学校の姿勢にもよくあらわれている。「お雇い外人」イタリアの画家アントニオ・フォンタネージが絵画を担当したが、このバルビゾン派の風景画家は自然のありのままを写すのではなく、理想化が必要であることを説いたはずであったが、油絵による微妙な明暗法を駆使した技術と受け取られたのであった。

普通日本の美術史はここで「近代美術」の美術評論家といわれる専門家によって書かれることになっている。しかし敢えて私は美術史家として、これまでのクライテリアを、同じ世界の水準で、他の地域にまだなかったもの、高い表現力をもったものを見出すために書こうと思う。これまで日本美術を、西洋において存在しなかった点を強調して、あるいはそれと比べて、等しいか、一層優れたものとして評価出来るかという観点に立って述べてきた。その態度を堅持し、たとえ日本で新しかったものでも、西洋でそれと近いものがすでに表現されていれば、率直にその後進性を認めよう。日本美術史において「近代美術」だけ、個性、独自性を無視しては語れないのである。お国自慢の「名作」ばかりのローカルな美術史、郷土美術史にしたくないからである。往々にして西洋的な写実が成功したかに見えるものが評価されがちだが、それがそのまま価値があるわけではないことを確認しておこう。

まさにこの「写実主義」は、西洋の一八七〇年代における「印象派」の勃興によって、否定されていた方法であった。すでに写真の技術が知られていたし、「近代」絵画は主題画や写実を捨ててから形、色だけの絵画に向っていた。黒田清輝(1866-1924)は法律研究のために一八八四年(明治十七年)にパリへ渡り九年間を過ごすが、画家になろうとしてラファエル・コランのもとに入門した。色彩こそ明るいとはいえ、コランは伝統的なアカデミズムの画家であり、黒田はルーブル美術館に通ってレンブラントやホッベマなどオランダ派の作品を模写して油絵の技法を磨いた。日本の浮世絵の影響を受けた「印象派」の動きには全く無頓着であったのである。そのことは写実的な『読書』(一八九一年、東京国立博物館)や『婦人図(厨房)』(東京芸術大学)でもよくわかる。

その写実主義が帰国後の名高い『湖畔』(一八九七年、東京文化財研究所)に示されるが、この湖を背景に和服の女性が団扇をもって静かに座っている光景は日本では「名作」といわれているが、世界的にいえば平凡な作品に過ぎない。構図的にも右の湖畔が空きすぎ、また人物の表情も曖昧である。一八九七年というこの年代を、西洋絵画史の中におけば、すでに「後期印象派」の時代も終わる頃で、激しい筆致のゴッホは命を断ち、ゴーガンはタヒチに行き、セザンヌは風景の「サント・ヴィクトワール山のシリーズを描き、モネはすでに晩年の連作の時代であった。ルノワールはすでに裸体の女性像をしきりに描いていた。浮世絵の段階では先行していたはずの日本絵画が、ここではるかに遅れをとったのである。黒田が日本の洋画は「スケッチの段階」で「タブロー」ではない、というとき、その「タブロー」は構想をもった思想的なもので、まさに「印象派」以前のものであった。

むろん黒田だけではない。黒田より早く一八七八年にフランスに渡り、レオン・ジェロームに師事していた山本芳翠(1850‐1906)の『裸婦』(1882年頃、岐阜県美術館)のアカデミックな裸体画も、百武兼行(1842-84)のローマで描いた『臥裸婦』(1881年頃、石橋美術館)の大胆な裸婦像も、日本では新しいものだったが、まさに同時代の西洋では「古くさい」アカデミズムのものであったことが認識されねばならない。

あるいはフォンタネージの弟子の浅井忠(1856-1907)の一八九〇年の『収穫』(東京芸術大学)も「バルビゾン派」的で光を充分に表現していなかった。また黒田とともに一八九六年に結成した白馬会で活躍した藤島武二(1867-1942)の代表作『黒扇』(ブリジストン美術館)も、これが制作された年が一九〇八,九年であるから、その洗練された筆致がたとえ日本では珍しくとも、すでに写実を解体させたキュビスムやフォーヴィスムの時代を迎えた西洋においては、一時代前のものであった。青木繁(1882-1911)の『わだつみのいろこの宮』(石橋美術館)が一九〇七年に描かれ、『海の幸』が一九〇四年に発表されたものの、このロマン主義や写実的な肉体は西洋ではすでに問題にされない性格のものである。和田三造(1883-1967)の有名な写実的な肉体画『南風』(東京国立近代美術館)一九〇七年であり、むろんこれも日本にとって西洋画的な特筆すべき絵ではあっても、それだけのものであった。

日本画の方はどうであっただろうか。一八七八年(明治十一年)日本に「お雇い教師」としてやって来たアーネスト・フェノロサは、当時の日本人のあまりの西洋崇拝の中で、逆に日本画の価値を高く評価したのであった。一八八二年(同十五年)に行なった講演「美術真説」では、絵画の本質は写実ではなく「妙想」の表現にあるとして、日本画の優越を論じた。フェノロサが述べたのは失われつつあるそれまでの日本美術の優れた点であった。しかしそのときは油絵と並んで文人画も攻撃し、日本絵画の中ではなぜか「狩野派」を高く評価したのである。それは狩野派復興の因となり、一八八七年の東京美術学校の成立と結びつく。フェノロサの弟子であった岡倉天心(1862-1913)もまた日本画の重要性を強調した。彼は二十九歳で東京美術学校の校長となったが、それは徹底して日本の伝統美術のみを教えるものであり、新しい日本画の創造をめざしたのである。狩野芳崖(1828-88)はその期待を荷っていた。

しかし芳崖の『慈母観音』(1888年、東京芸術大学)を見てもわかるように、線的に描かれているとはいえ、そこには西洋画的な遠近法や陰影法の影響が見られ、すでに日本画もまた世界の美術の中に組み込まれていることをよく示している。これは狩野一信(1815-63)が維新前にすでに『五百羅漢』(東京国立博物館)において西洋画的な遠近法や陰影法を取り入れた奇妙な羅漢図を描いていたことからも予想されていたことであった。このような空間をすでに浮世絵が超えていたはずだったのだが、それが忘れ去られ、新たな西洋画の影響により、「ジャポニスム」の理想性は失われていったのである。芳崖の後を継いだ橋本雅邦(1835-1908)にしても、『竜虎』(1895年、静嘉堂文庫)のような伝統的な主題においてさえ空気遠近法を駆使していることは、かつての狩野派の同じ主題画との比較でよくわかる。しかしその竜虎も、波も雲もあまりにも図式的であるために生命感に乏しい。」田中英道『日本美術全史』講談社学術文庫、2012.pp.512-520.

日本は中国や朝鮮の文化圏から海を隔てて遠く、その周辺としての外来文化導入はけっきょく「猿真似文化だ」という言説は昔から絶えない。だが、その外来文化をいつのまにか和風に塗り替えるのも繰り返し行われてきた。19世紀の前半は固有の俳句、和歌、歌舞伎などの芝居音曲が発達し、文化・文政期はユニークな「江戸文化の全盛期」で、武士から一般庶民にいたるまで書画文芸などの文化水準はきわめて高かったと言われている。問題はその上に雪が降り積もるように、明治の新しい西洋文明が根づいたのではなく、いわば過去の日本を捨ててまるごと西洋文明を崇拝しじかに輸入しようとした。そこから起こった文化状況は、しょせん数十年遅れの泰西絵画の物真似で、西洋の先端アートに勝負を挑むレベルのものではなかった、というのが田中英道先生の明治画壇への辛口批評だろう。

それは日本という世界に閉じこもる自画自賛よりずっとまともだと思えるが、ぼくの考える文化の土壌は、もっと違ったものになっていく芽もあったはずだと思い、それが百年想起され思考を誘発するなにかになったかが問題だろうと思いますよ。田中先生は、かろうじて『日本美術全史』では浮世絵とくに北斎や広重を高く評価し、また明治以後の画家として富岡鉄斎をあげている。浮世絵の評価は納得できるものだが鉄斎についてはぼくはちゃんと見ていないので、判断は保留する。

B.陽子崩壊

物理学がこの世界の成り立ちについて実証科学的な説明をする学問で、マクロな宇宙の発生から細胞、原子、素粒子のミクロの世界までを統一的に説明しているんだろう、という想像はつく。しかし、原子核を構成する陽子と中性子があるということを理論的に予測したのが湯川秀樹で、それがやがて実験データによって確認され、その後も次々と新たな発見がノーベル賞の受賞者を生んだことはわかっても、素人には、なぜそれが理論的に予測できたり、実証的に発見できたり、そもそもそれを観測するために巨大な水甕のような装置が必要なのか、聞いてもよくわからない。

「私たちの身体や宇宙を形づくる様々な物質は、いずれ消滅してしまうのか――。「陽子崩壊」という現象を確かめようと、日本や米国などの研究チームが実験を続けている。もしこの現象が発見されれば、ノーベル賞級の成果という。

世界消滅の現象、発見ならノーベル賞級

陽子崩壊とは、物質を構成する陽子が、壊れることを指す。にわかには信じられない話だが、素粒子に関する「大統一理論」で予言されている現象だ。

私たち人間の体も、水素や炭素など様々な原子の集まりだ。その中心には「原子核」があり、「陽子」と「中性子」で構成されている。

「事実なら、この世の物質はいつか消えてなくなってしまいます」。陽子崩壊について、東京大の村山斉・カブリ数物連携宇宙研究機構長は、そう語る。「物質は流転しつつも存在し続けるという考え方が、否定されてしまう。深遠で、哲学的な問題でもあります」

現代物理学の基礎となっている「標準理論」では「陽子は壊れない」とされてきた。しかし、標準理論を超える新たな枠組みである大統一理論では、陽子の寿命は永遠ではなく、より軽い粒子にいつか崩壊することが示されたのだ。

自然界には四つの根源的な「力」が存在する。私たちを地球に引き寄せる「重力」、電気や磁石の力として働く「電磁気力」、原子核に働く「強い力」、放射線に関わる「弱い力」だ。四つの力は138億年前の宇宙誕生直後は一つにまとまっていたが、時間の経過とともに分かれたとされる。

大統一理論は、重力以外の三つの力をまとめる理論。宇宙誕生の瞬間に迫る理論として、その完成に向けて期待が集まっている。村山さんは「仮説である大統一理論を否定する人もいる。陽子崩壊の発見は、理論を直接証明する唯一の証拠になる」と話す。

80年代から実験

陽子崩壊を観測する実験は、1980年代に始まった。日本でいち早く目をつけたのは、小柴昌俊・東京大特別栄誉教授だ。ただ、陽子は寿命が長く、崩壊する確率は極めてまれだ。

陽子をたくさん集めれば、どれかは早く壊れるかもしれない――。そんな着想から、岐阜県飛騨市の神岡鉱山地下に作られた貯水量3千㌧の巨大装置が「カミオカンデ」だった。

素粒子「ニュートリノ」の実験施設として、今では世界的に有名だが、元々の目的は、陽子崩壊の観測だった。陽子を構成する三つの「クォーク」が、陽子崩壊に伴って変化した結果生じる「チェレンコフ光」をセンサーで捉えることをめざした。

「絶対見つけるぞという期待感があった」。学生の時に陽子崩壊に魅せられ、小柴研に飛び込んだ中畑雅行・東大宇宙線研究所教授は、そう話す。当時予想された陽子崩壊の頻度は、年に百個程度。だが、実験を始めて数カ月たっても、一つも観測できなかった。「宝くじ並みの的中率のテーマ」と小柴さんも著書で難しさを認めている。

こうした中、ニュートリノも捉えられるよう装置を改良したところ、その直後の87年、超新星爆発によるニュートリノを世界で初めて観測した。小柴さんにのちにノーベル賞をもたらす成果だった。

96年には、規模が約20倍の「スーパーカミオカンデ」で観測を始めた。ただ、注目を集めたのは、またもニュートリノの研究だった。

ニュートリノが長い距離を飛ぶ間に違う型に変身する「ニュートリノ振動」という現象の観測に成功し、98年に発表。質量ゼロとされたニュートリノが質量を持つことを突き止めた。データ解析を担った梶田隆章・東大宇宙線研究所長は2015年、ノーベル物理学賞を受賞した。

ライバルは米国

この35年余りの間に、世界の約10カ所の施設が陽子崩壊の観測をめざしたが、まだ発見には至っていない。

「陽子が壊れるかどうかは、自然が決めることだから、焦らずやるしかない」と梶田さん。最新の研究では、陽子の寿命は平均で10の34乗年以上と予想され、確立を考えるとスーパーカミオカンデでは手に余る。

そこで現在、神岡鉱山の地下に「ハイパーカミオカンデ」を計画中だ。巨大水槽は、スーパーカミオカンデの約5倍の26万㌧。水の量が多いほど、観測できるチャンスも高まる。

神岡発の3つ目のノーベル賞を狙う計画は、東大などが主導。ニュートリノ実験だけでなく、陽子崩壊の観測も大きな目的だ。建設費は約675億円を見込む。「運が良ければ数年で陽子崩壊を観測できるかもしれない」。15カ国約300人の研究者からなる研究グループの代表、塩沢真人・東大宇宙線研教授はそう語る。

ライバルは米国だ。フェルミ国立加速器研究所が中心となる「DUNE」計画では、約7万㌧の液体アルゴン検出器を地下につくる。今年7月に建設が始まり、26年の実験開始をめざしている。

同時期の実験開始を見込むハイパーカミオカンデは、文部科学省の作業部会で今年、次の大型プロジェクトの最有力候補の一つに選ばれたが、予算化はまだ。梶田さんは「素粒子物理学の新しい扉を開く実験になる。これまでの蓄積を生かして、今後も世界をリードしたい」と意欲を見せる。 (石倉徹也)」朝日新聞2017年11月26日朝刊35面扉欄。

ぼくはある所でノーベル物理学賞受賞者小柴昌俊先生という方を目の前でお見かけしたことがあるが、繊細な研究者とか天才的な頭脳の持ち主とかという印象ではなく、きさくで精力的な人付き合いのよさそうなおじさん、という感じの人だった。「カミオカンデ」がどうして飛騨の山奥、富山イタイイタイ病のもとになった神岡鉱山の跡に作られたのか、地中深く水槽を作るとどうして宇宙や原子核の稀な現象を測定できるのか、ぼくにはよくわからない。とにかく、物理学上の画期的な発見をするには、何百億円もかけて巨大な装置を作り、たくさんの研究者が日夜測定作業をしなければならず、それを数年続けても期待した結果が出るとは限らない、という世界だということはわかる。

ぼくが何かを考えるとすれば、そのような純粋な科学研究に日本の文部科学省が、どういう判断理由で巨額な予算を投じると決めるのか?それは科学者が決めるのではなくて、最終的に政府与党が国民の税金から支出する決定をするのであるから、よくわからないという説明では通らない。しかし、政府与党の決定権者、たとえば文部科学大臣は、どうみても科学に関する高い見識(たとえ自然科学の専門知識がなくてもより広い視野で科学を考えることのできる能力)があるとは思えない人物で、あやしげな教育改革や時代錯誤な歴史観を語る凡夫としか思えないから、物理学の発展は望ましいことだが、それを可能にする国家の政策には、納税者のぼくも発言する権利があると思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます