A.男優列伝 *山崎努 中編

俳優山崎努は、いくつか著書を出していて、ここでは日記形式の『俳優のノート』(2013年・文春文庫)を読んでみよう。もとは2000年3月メディアファクトリー刊の『俳優のノート 凄烈な役作りの記録』である。これは、1998年1月17日から新設の新国立劇場で上演されたシェークスピア『リア王』に主演するために、前年7月から始まる約半年の準備期間に山崎さんが書き記した演技ノートである。この『リア王』公演は、初台の新国立劇場開場記念公演として上演された三本のうちのひとつで、芸術監督になった渡辺浩子氏が新国立劇場の方向性をにらんで、書下ろし新作(『紙屋町さくらホテル』)、過去の新劇秀作戯曲(『夜明け前』)、そしてシェイクスピア(『リア王』)を選んで連続上演したものである。ぼくはその『リア王』は見ていないが、当時話題になっていたことは知っていた。山崎さんは、還暦を過ぎたばかりでこの芝居に全力で取り組んでいた。

「俳優にとって、技術の蓄積は貴重である。しかし、その技術が、役を表現する上で障害になることもある。良く通る声、巧みなせりふ廻し、華麗な動きはたしかに心地よいが、さて役の人物はというと、何も見えてこない。舞台の上には、得々と演技を披露している俳優がいるだけ、ということがよくある。しかし観客が見たいのは、俳優ではない。観客は、劇場という非日常の世界で、今、正にそこに生き生きと息づいている劇中の人物が観たいのだ。

俳優はこれまで身につけた(あるいは身についてしまった)技術に、絶えず疑いを持っていなければならない。そして、それをきれいさっぱり捨ててしまえる勇気を持っていなければならない。当たり前のことだが、それは実に、言うは易く行うは難しなのだ。無垢の新人女優はきっと我々に捨てる勇気を与えてくれるだろう。鵜山さんがどんなコーディリアを探し出すか楽しみだった。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.7.

舞台が観客に見せるものは演技する俳優ではなく、劇中で生きている人物なのだ、という考えはそのまま俳優の身につけた技術や経験を、頼りにせず捨てる、つまり絶えず更新していくのだ、という。この役を生きることへの追求は、この本に一貫している。

「四十年も俳優業をやっているのだから、笑わせたり泣かせたりすることはもう充分に出来るはずだ。どのキーを押してどんな音を出すか、十分に知ったはずだ。肝心なことは、何のために演技をするかなのだ。

演技すること、芝居を作ることは、自分を知るための探索の旅をすることだと思う。役の人物を掘り返すことは、自分の内を掘り返すことでもある。そして、役の人物を見つけ、その人物を生きること。演技を見せるのではなくその人物に滑り込むこと。役を生きることで、自分という始末に負えない化けものの正体を、その一部を発見すること。

効果を狙って安心を得るのではなく、勇気を持って危険な冒険の旅に出ていかなくてはならない。手に入れた獲物はすぐに腐る。習得した表現術はどんどん捨てていくこと。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、p.52.

新劇の演技術の原典スタニスラフスキー・システムからして、役者はせりふや動作の表面的な演技を訓練するのではなく、役の人間像全体、その感情と身体をまるごと役者自身の「内部」に見つけ出して悲しみを実際に悲しみ、喜びを実際に喜ぶまでなり切るのを理想とする。山崎さんは、この「リア王」を演じるにあたり、それまでの演技術を捨てて自分自身への探求の旅に出る。そこで何を見つけたのか?

「血縁とは厄介なものである。黒澤明監督の映画『天国と地獄』でも血縁の問題が大きな核になっている。実子が誘拐されたら全財産を投げ出すが、それが他人の子供だったらどうか、という話だ。主人公は大いに逡巡するが、結局財産を投げ出す。立派な男だ。そしてその立派な男も「どうして俺だけがこんな目に合わなければならないんだ」と思わず癇癪を起こしてしまう箇所があって人間的だ。

あの映画に出演したときは二十五歳の独身だったのでこの主人公の情態は実感としてよく分からなかったが、自分の子供を持ってこの話の深刻さがよく理解できた。何といっても自分の子は可愛い。全財産どころか命に係わる危険でもおそらく自分の子を助けるためなら引き受けるのだろう。同じことが他人の子供にできるか。ナンセンスな設問かもしれないが、この血縁の問題は厄介だ。

血縁愛は自己愛の延長であり、他者と出会うためには克服しなければならないものである。この血縁愛=自己愛は、リアの女性憎悪、母親憎悪に繋がる。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.65-66.

「文庫新装版あとがき:若い頃に出演した映画をみて、画面の自分が自分と思えなくなることがある。青臭い小僧が妙にがんばってるなあ、それにしてもお前ぶきっちょだなあ、と半ば他人としてみている。いま演ったら全く違った作りになるのに、という気持ちもある。でもそれは別物。あの時の演技はあの時の結果、二度とできない。作品とはそういうものだ。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、p354.

『天国と地獄』は、多くの人々にとって山崎努という俳優の顔をはじめて強烈に焼き付けた映画だった。世の中の不合理に強い憎しみをもった誘拐犯は若い医者だった。それを演じていたのはたしかに自分なのだが、もはや自分ともいえない映画の中の人物だ。そして、山崎さんは「リア王」の解釈をこの血縁愛から母-娘という、精神分析な自己探求を企てる。

「(宣伝スチール撮り)終了後、中島プロデューサーの案内で地下三階の稽古場を覗く。『紙屋町さくらホテル』のセットが建て込んである。三田和代さんが笑顔で駆け寄ってくる(三田さんとは八年前『マクベス』で共演した)。とてもいいい表情で、きっと稽古がうまくいっているのだろう。今日は歌と踊りの自主稽古らしい。演出の浩子さん(引用者註:芸術監督の渡辺浩子)を激励したかったのだが、残念。井上ひさし台本も五日前に完成した由。他人事ながらほっとして、よかったよかった、と三田さんと握手。すると傍らの若い男優が、本ができればいいってもんじゃねえよ、と絡んできた。なぜ絡まれるのか、訳が分からない。きっと初日のプレッシャーがあるのかもしれない。『紙屋町――』の初日はニ十二日、あと一週間しかないのだ。若い男優はそっぽを向いて柔軟体操をしている。稽古の邪魔をするな、早く帰れ、ということか。それを横目で見ている三田さんの微苦笑がチャーミング。早々に退散。

余さん、これから小商いです、と帰る。小商いとは、安いギャラでもつまらない役でも生活のためにこなす、という意味らしい。俳優の仲間うちで流行っている符丁のようだ。最近のテレビの仕事は下らないものが多い。シナリオはパターン、演出家はそのだめなシナリオすら理解していない。だが俳優は米櫃のために、不本意な仕事でもやらなければならない。下らない仕事をしないための対策はただ一つ、生活水準を上げないこと。どこかに自分の観客はいる。諦めずにやるしかない。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.124-125.

生身の俳優が演じる舞台上の演劇作品は、かなり多くの観客を集める作品でも、お金を払って劇場に来る観客数などごく限られている。それはテレビドラマや映画と比べれば、人の目に触れるチャンスは百分の一にも達しない。東京のような大都市では、かなり数多くの芝居が常時上演されてはいるが、年に数回劇場で芝居を見る人たちは、料金やアクセスの点で熱心な演劇ファンか、なんらかの劇団関係者か、特定の俳優を見に来るような人だけだろう。これはたぶん昔から変わらない。

「午前九時開始。『奈良へ行くまで』大船セット

『奈良へ行くまで』は、ゼネコンの落札問題を扱ったドラマで、自分の役は、最後に出てきて主人公(建設会社社員)の思惑をひっくり返してしまう老獪な政府閣僚。この男には女装趣味があって、今日撮るシーンは、主人公が落札のとりなしを頼みに秘密女装クラブを訪ねるという捻りの利いた愉快な件り。脚本のト書きには「ゲイボーイにアイラインをひいてもらっている」とあるが、アイラインをひいただけでこの面白さが出るだろうか。 (中略)

横柄で偉そうな言動はこの男の日常であって別に戯(ふざ)けているわけではない。だから淡々と演る。メイクした女顔と横柄で偉そうな言動のちぐはぐさから生じるずれと化け物的滑稽さもこの政治家の計算の内なのだろう。意識した演技なのだろう。

「こんなとるに足らぬ個人的趣味さえ、こそこそと隠れてやらねばならぬほど、我々の社会はけちくさいのだよ」と男はいう。しかし、我々俳優にはその不自由さのストレスはない。我々俳優は、女装だろうが同性愛だろうが、ドラマの中で自由に出来る。自分は舞台上で子供を産んだこともある。難産だった。殺人も天下御免で体験出来る。この政治家役の、不自由を逆手に取った滑稽さを実感出来なかったのは、俳優の職業病なのかもしれない。メイクした顔が俳優の実の顔。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.126-129.

山崎努という俳優は、舞台での活躍よりは一般には映画、そしてテレビでの活躍によって知られる人だろう。ざっと挙げただけでも、「天国と地獄」以後、多くの映画(ぼくには伊丹十三作品が筆頭)やテレビ(時代劇もあるがぼくには山田太一「早春スケッチブック」が筆頭)での山崎さんが演じた人物がまず頭に浮かぶ。それは多くがぞくぞくするほど「怪しい男」であった。

「電車を乗り継いで新国立劇場へ。『紙屋町さくらホテル』マチネー観る。鵜山(引用者註:『リア王』演出家の鵜山仁)と一緒。序幕は下手後方、二幕は上手最後部の席で観る。

せりふ、正面向き以外は全部だめ。一寸横に振ると極端に不鮮明になる。真横、後ろ向きは全く聞きとれない。

ワイヤレス・マイクを使っているというのに、何故なのだろう。肉声のニュアンスを殺さぬよう、マイクのボリュームを抑えているのだろうか。あれ以上ボリュームを上げると実感のないマイク声になってしまうのか。多分そうなのだろう。音楽(楽器音)はよく響く。

作者の井上ひさし氏は、公演パンフレットにこう書いている。

「新劇」を定義して、「クライマックスが、山場が対話でなされるとき、それを新劇と呼ぶ」「大衆演劇では、涙が、殺陣が、または『これまでのナントカは仮の姿で、じつはカントカ』という見顕わしが山場になることが多いようです。前衛劇では、逆に山場を抑えることで山場をつくり、小劇場になると、照明を変え、音楽を異様に高め、スモークを焚いて、劇的な時空間を変質させて山場をつくります。しかし、新劇はそれを対話で、人間の声で行う。劇の山場を対話で書くことを好むわたしは、この定義に当てはめれば、新劇の書き手の末流につながっているはずです」。

このような書き手である井上氏の芝居にとって、せりふが鮮明に伝わらないということがいかに致命的なものか。実に実に残念である。

しかし、にもかかわらず、『紙屋町さくらホテル』は感動的な芝居だった。観客は熱狂して拍手を送っていた。観客は、不鮮明なせりふを懸命に聞きとろうとし、聞きとれない部分は想像で補い、この劇と共鳴したのだ。この劇には観客を引きつける強い力、観客に必死で聞きとろうと努力させる強い魔法の力があるのだ。新国立劇場のこけら落としにふさわしい、演劇の可能性へのオマージュ。戯曲、演出、演技,全てが響き渡っていた。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.151-152.

20世紀の終わりに新しくできた、演劇とオペラとダンスを中心とした国立劇場は、たんなる箱物劇場ではなく、国家の文化を担う現代アートの殿堂を目指して建設された。にもかかわらず、演劇については中劇場と小劇場が用意されながら音響に関して問題があった。第一作の「紙屋町さくらホテル」でそれが顕在化し、「リア王」スタッフも慌てる様子が描かれている。これはその後改善されたのだろうか?ぼくは、井上作品を中心に新国立の演劇では十二作品ほど観ているが、せりふが聞きとれなかったことはないから、修正されたのだろう。

「〇準備の段階で百パーセントセリフを覚えたのだが、稽古に入ってから日毎に忘れてゆく。一週間の稽古で八〇パーセントくらいになってしまった。準備中に一人で作ってきた相手役のイメージ、その関係性等が、実際の生身の相手役を前にして壊れていくのだ。個人の作業から共同作業に移る過程で混乱があるのは当然だろう。焦らないこと。

〇相手と呼吸を合わせ、新しく生まれてくるものを期待すること。目。目は大事だ。目で交流すること。目を合わせること(だからせりふを覚えておかなければいけないのだ。活字を追いかけるだけの読み合わせなど意味がない)。

〇大仰なせりふ廻しは要らない。内に火を点すこと。点したふりでなく、本当に点すこと。点らなければ、仕方がない、そのままどんどん行くこと。映画撮影のように点るまで待つわけにはいかないのだ。芝居では。

〇今日は少し声量を落として演ってみた。オーバーヒートなし。もの足りない感じだがしばらくこの調子でやってみよう。

低い、ざらざらした嗄(しわが)れ声をベースにしたいとずっと試しているのだが仲々思い通りの声が出ない。

ケント役の政路(引用者註:松山政路)が、少しつぶした低い声をうまく使っている。真似したいのだが、自分があの声を出すと声帯を潰すかもしれない。政路は前進座出身だからきっと歌舞伎で鍛えた声なのだろう。それ、歌舞伎の声?と訊くと、ええ、浄瑠璃です、昔ちょっとやらされました。でも僕も何度か潰したことがあるから止めた方がいいですよ、と言う。

試しに怖る怖る真似してみる。やはり「ああ、必要を言うな。――」の声を張るせりふで声帯にぴりっときた。やっぱり真似できねえや、と言うと、政路が、本当に止めた方がいいですよ、声潰すから、と厳しく注意してくれる。あたりまえだ、そんなに簡単に真似できるものなら歌舞伎の人たちは苦労しないだろう。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.195-196.

文庫本解説の香川照之が書いているように、俳優という職業の人ならこの本は「教科書」とすべき内容にあふれている、というのはわかる。そしてぼくにはさらに、舞台での演劇というものが、演技というものの基本であり達成すべき理想であるという考えが、世界が認める俳優の山崎さんだけでなく、多くの俳優に共通したものだということがわかって面白かった。映画やテレビは、演技にミスがあってもいくらでも撮り直しができるから、顔や目のアップは多用しても、緊張感は一瞬だ。演劇経験のないタレントでもなんとか務まり、緊張感に欠ける。ただ、そうなると、舞台経験のある役者からみれば、ますます映画やテレビは金稼ぎだけの余技で、やはり舞台こそ本物だということになる。でも、山崎努という俳優を見るのは舞台だけでは足りないと思う。

その点は次回。

B.「アートと社会」第3回 「いろ」について Color : 色彩と明暗

1.「いろ」をどう使うか?

ヴィジュアル・アートを構成する要素として、「かたち」とは別に「いろ」があります。白と黒、白い紙に黒いボールペンで線を描いたり、白黒だけのモノクロ写真は「色がついてない」と言うことがありますが、白も黒もいちおう「色のひとつ」としてwhite, blackと名前がついています。色付きボールペンとしてまず赤と青があります。緑もありますが、これはみなインクの色が違うからですね。「かたち」は一色でも描けますが、「いろ」はインクや絵の具を取り換えたり混ぜたりしないとカラフルになりません。ところで、ものにはそれぞれ決まった色ってあるんでしょうか?

子どもが紙とクレヨンをわたされて、何でもいいから絵を描いてごらん、といわれたら、何色から描くでしょう。「ぬりえ」だと「かたち」はすでに描いてあるので、色を塗るわけです。

2.色彩の理論:明度・彩度・色相について

「いろ」にはどんな特徴があるでしょう。たとえば「三原色」という言葉があって、いちおう赤、緑、青が3原色ですが、赤いライトに緑のライトを当て、さらに青のライトを重ねていくと白になる「光の三原色」と、赤いインクに緑のインクを混ぜ、さらに青のインクを混ぜていくと黒になる「絵具の三原色」があります。テレビやモニター画面に色を出すのは「光の三原色」を応用した発光体です。これに対してカラープリンターで印刷するのはシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の「絵具の三原色」(これにブラック)を使って細かい点(ドット)を組み合わせていろんな色を印刷します。

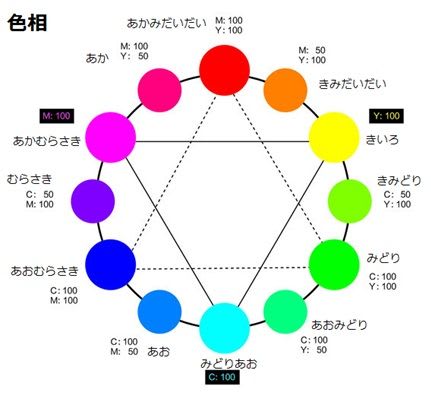

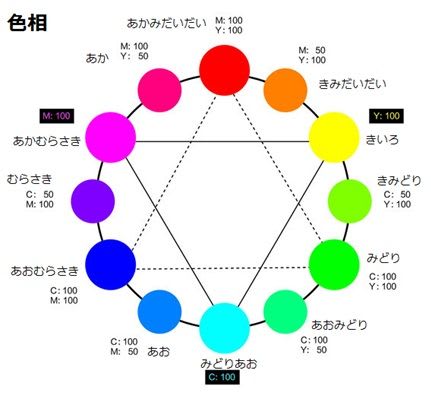

「いろ」は近代科学でいろいろ分析され、光学理論というものの基礎になっています。そのひとつが色相という色の輪、および明度と彩度の理論です。簡単に説明すると・・。

これが色相です。

M・Y・Cの三原色の間に混ざった色が並びます。正反対の位置にあるのが「補色」という関係になります。

われわれが自然に見ている色を3原色や12色というふうに「色分け」したのは、空が青く、森が緑でリンゴが赤い、という経験に「赤・青・緑」という名前を覚えたからですが、交差点信号の緑色を青信号と呼んでも不都合はないように、言葉は正確に色の違いは示せない。すべての色を分析的に並べたのは、ニュートンのプリズム実験から、色は物理現象で光の波長の違いなのだという近代科学です。そんなことを知らなくても画家は絵が描けますが、絵具の組み合わせは考えて描くわけです。それにどんな「いろ」にも明度(明るさ)と彩度(鮮やかさ)の違いがあります。一番暗いのが黒、一番明るいのが白ですが、これもライトの場合と絵具の場合では違い、これに色合いtoneと濃さsaturationが加味。

ニュートンのプリズム実験

ニュートンのプリズム実験

ニュ-トンとゲーテの色彩論:ニュートンが行ったプリズム実験による「光と色の本性」論は、近代科学の光学で標準理論となったが、実験はさまざまな条件によって変化しうるとゲーテは批判しました。ゲーテは色彩現象を生理的、物理的、化学的現象の3種類に分類し、生理的色彩は残像や対比によって生じる「眼そのもののつかの間の作用・反作用」という心理的色彩のこと、物理的色彩は「透明・不透明な物体が光に作用して生まれる」光の屈折、反射、あるいは透過などの現象で光学的色彩のことです。3つ目の化学的色彩というのは、「物体に固有に属する永続的性質」としての表面色で、物質の化学的変化によって生じます。ゲーテは、ニュートンはこうした色彩の多次元性を見ないで、物理的色彩だけを捉えて「いろ」の本質を理論化したと批判しました。しかし、近代科学の主流の考え方はニュートン的な物理学ですから、ゲーテの色彩論は心理学的な、つまり人間が「いろ」をどう感じるかの感覚の考察だとして無視されました。

さて、西洋の絵画は油絵具(15世紀以前は自在に混ぜられる絵具がなく、顔料を卵で溶くテンペラ画や壁画で壁に塗った漆喰が乾く前に絵具を塗るフレスコ画で描いていた)ができて、色が自由に使えるようになり、カラフルな大画面の絵がたくさん描かれました。

3.「いろ」と近代1:ロマン派と19世紀フランス社会

「リンゴは赤い」というけれど、赤くなる前のリンゴは黄緑で、赤く見えるリンゴも光の強弱、角度で赤さもいろいろ変化します。ということは、「赤色」はリンゴのもつ固有不変の特徴ではなく、人がそれを「赤い」と思ったときに生まれる現象だと考えることもできます。近代絵画は、このリンゴは赤い、樹木は緑で空は青い、という固有色という考えを捨てて、絵の中ではどんな色でも使えるから、何を描くにしても「いろの楽しみ」が美しければいい、という考え方も出てきました。もちろん絵の中に人物や、風景や、具体物を描き込むのであれば、ある程度それらしく見えるように実物を写生して、色をつける。ただルネサンス以降の西洋絵画は、「いろ」で遊ぶよりは「主題」や「かたち」の問題を中心に展開していたので、はっきり「いろの楽しみ」が前面に出てくるのは19世紀後半の「印象派」からです。

19世紀の絵画や彫刻が、どうして主にフランス、それもパリで次々新しい美術作品が生まれたのか。その運動に関わったアーティストはフランス人とは限りませんが、とにかくパリに出て絵を描いて認められると画家として名を知られ飯が食えた。社会学的には、19世紀のフランスは大革命とナポレオン戦争で暴れ回った後の市民社会です。パリはその中心で、イギリスと並んで世界に植民地をもつ資本主義の先進国でもありました。ナポレオンが再建した美術学校とアカデミーは、各地から集まった学生に「絶対の美」を教え、サロンという展覧会を催して入選作品に賞を与えました。このシステムは、それ以前の王侯貴族や大教会のご注文で作品を作っていた職人という立場から、自分の好きな作品を描いてサロンにデビューし、自立した職業として画家や彫刻家が成立したということを意味します。ただし、それにはパリでサロンに入選しなければならず、そのためにはアカデミーで先生について「絶対の美」を身につけなければならない。これはなかなか難関で、先生の気に入る絵でないと入選しないのです。

このパリのアカデミーで権威になっていたのがナポレオンお抱えのJ・L・ダヴィッドの弟子で、イタリア絵画の伝統を継ぐD・アングルで、彼の立場は新古典主義と呼ばれます。つまりギリシャ=ローマ=イタリア・ルネサンスという西洋絵画の正統を「絶対の美」と考えて、それを学校で教え、優秀な生徒を画家として認定するシステムを作りました。ところがこれをやっちゃうと、みんな先生を見習って同じようなつまらない作品しか出て来ない。ワンパターンですね。そこで19世紀の30年代になると、サロンで入選した画家の中でも、もっと新しいことをやろうとする人たちが出てくる。それが「ロマン派」です。「ロマン派」の旗印は、「きれい」ではなく「過激」な絵、静かに壁の中で微笑む美人の肖像画などは描かず、戦争や革命、暴風雨の中やアラブの王宮で人がうごめいて叫び死体を踏み越える激しい絵です。彼らはアカデミーでリアルな絵を描く技術は身につけているので、問題は何を描くか?実際の戦争の現場で絵なんか描いてられませんから、あくまで想像で過激な場面を描く。というわけです。

「絶対の美」ではなく、「人間の魂の叫び」が出てくるのは「ロマン派」が美術アカデミーの権威に対抗し、叛逆するための戦略です。しかし絵としてはただ刺激的な場面を描けばいいのではなく、全体の構図や明暗のバランス、そして色の組み合わせなどが絵としての価値を左右します。それに、画集などを見るだけだとわかりませんが、絵の大きさが大きいのです。ルネサンス期の壁画とか教会に架ける絵は巨大ですが、19世紀のフランスで室内に飾る肖像画などはせいぜい1m×1.5m、17世紀オランダのフェルメールなんて50cm四方ぐらいで小さい絵です。それが、ロマン派のドラクロワなんかだと4m×6mくらいある。もっともこれは17世紀バロックのルーベンスとかレンブラントなんかも、でかい絵を描いているので、ロマン派が始めたわけではありません。とにかく迫力を出したいわけですね。でもこんな絵は家に飾るには大邸宅でないと無理だし、あんまり死体が転がっている絵を毎日見たくないでしょう。そこで美術館というものが必要になる。美術館もルーブルをはじめ国立美術館が当時の現代絵画を収集するようになったのは、ナポレオン時代からです。

4.「いろ」と近代2:「印象派」の色彩論

1860年代になると、ロマン派やリアリスム絵画とは別の新しい絵画「印象派」が出てきました。印象派の画家たちは、美術サロンに作品を出しても落選してしまう人たちで、仕方ないから自分たちで展覧会をやってみても「へたな絵だ」「へんな絵だ」と思われてしまう。「絶対の美」の基準を大きく外れていたからです。「ロマン派」のようにいちおう画家として認められて、大きな絵を描くためにイタリアや中東まで旅行する余裕はなく、絵の題材はそのへんの日常風景、自分の友人や家族を描くしかない。そこで印象派がやろうとした試みは、ロマン派のような主題や人物の動きの過激さではなく、平和なパリの市民生活の中で目に映る風景を、ちょっと違った視点で見ること、つまり「印象」impressionを絵にすることです。ロマン派は自分の中のpassionを表に出し現わすexpression(20世紀にも表現主義という運動があります)でしたが、印象派は目の前の風景や人間から受けとる印象をそのまま描けないかと考えました。そのために使ったのが、光学理論と絵具の使い方でした。つまり「いろ」を「光」のきらめきのように使えれば、今までの絵よりもずっと画面が明るくなるということです。

でも、絵具は混ぜると明度と彩度が落ちて暗くくすむので、明るい光は白を塗るしかない。でも、白ばかりでは絵にならない。これは昔から絵画の矛盾で、一番強い光を絵にしたのは、ルネサンスの後に出てきたカラヴァッジョでした。彼の絵は暗い闇を描いてそこに一条の光が射し込むというコントラストの技です。でも印象派はそれではなく、野外にキャンバスを置いて風や光を感じながら、手早くその印象を絵にするという方法を考えました。じっくり描いている時間はないので、絵具を混ぜないですばやく画面に塗る。これをやったのがモネでありルノワールでした。その絵はもやもや色が飛んでかたちも雑でしたから、はじめは「これが絵か?」と人は驚きましたが、やがて新しい感覚が溢れていて明るく、描かれているものも自分たちの身近なもので親しみがあると人気が出てきました。

この色彩論をさらにすすめると、点描画法というものが出てきます。点描というのは、絵具を混ぜないで点だけで描いていくわけで、16ビットの画像のようにひとつひとつはただの色の点ですが、それを見る人の視覚がきらめく絵としての像を結ぶ。TVや液晶画面の原理と同じで、人の眼が色を混ぜている。こういう実験は、分析的理性のたまもので「近代」の精神の現われともいえます。でもそれは長続きしませんでした。次に出てくるのが後期印象派と呼ばれる人たちですが、フランスは第2帝政から普仏戦争の敗北、第3共和政、パリコミューンと政治はめまぐるしく移りかわり、世紀末に向かう1890年代に「ベル・エポック」という豊かで享楽的な時代を迎えていました。

俳優山崎努は、いくつか著書を出していて、ここでは日記形式の『俳優のノート』(2013年・文春文庫)を読んでみよう。もとは2000年3月メディアファクトリー刊の『俳優のノート 凄烈な役作りの記録』である。これは、1998年1月17日から新設の新国立劇場で上演されたシェークスピア『リア王』に主演するために、前年7月から始まる約半年の準備期間に山崎さんが書き記した演技ノートである。この『リア王』公演は、初台の新国立劇場開場記念公演として上演された三本のうちのひとつで、芸術監督になった渡辺浩子氏が新国立劇場の方向性をにらんで、書下ろし新作(『紙屋町さくらホテル』)、過去の新劇秀作戯曲(『夜明け前』)、そしてシェイクスピア(『リア王』)を選んで連続上演したものである。ぼくはその『リア王』は見ていないが、当時話題になっていたことは知っていた。山崎さんは、還暦を過ぎたばかりでこの芝居に全力で取り組んでいた。

「俳優にとって、技術の蓄積は貴重である。しかし、その技術が、役を表現する上で障害になることもある。良く通る声、巧みなせりふ廻し、華麗な動きはたしかに心地よいが、さて役の人物はというと、何も見えてこない。舞台の上には、得々と演技を披露している俳優がいるだけ、ということがよくある。しかし観客が見たいのは、俳優ではない。観客は、劇場という非日常の世界で、今、正にそこに生き生きと息づいている劇中の人物が観たいのだ。

俳優はこれまで身につけた(あるいは身についてしまった)技術に、絶えず疑いを持っていなければならない。そして、それをきれいさっぱり捨ててしまえる勇気を持っていなければならない。当たり前のことだが、それは実に、言うは易く行うは難しなのだ。無垢の新人女優はきっと我々に捨てる勇気を与えてくれるだろう。鵜山さんがどんなコーディリアを探し出すか楽しみだった。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.7.

舞台が観客に見せるものは演技する俳優ではなく、劇中で生きている人物なのだ、という考えはそのまま俳優の身につけた技術や経験を、頼りにせず捨てる、つまり絶えず更新していくのだ、という。この役を生きることへの追求は、この本に一貫している。

「四十年も俳優業をやっているのだから、笑わせたり泣かせたりすることはもう充分に出来るはずだ。どのキーを押してどんな音を出すか、十分に知ったはずだ。肝心なことは、何のために演技をするかなのだ。

演技すること、芝居を作ることは、自分を知るための探索の旅をすることだと思う。役の人物を掘り返すことは、自分の内を掘り返すことでもある。そして、役の人物を見つけ、その人物を生きること。演技を見せるのではなくその人物に滑り込むこと。役を生きることで、自分という始末に負えない化けものの正体を、その一部を発見すること。

効果を狙って安心を得るのではなく、勇気を持って危険な冒険の旅に出ていかなくてはならない。手に入れた獲物はすぐに腐る。習得した表現術はどんどん捨てていくこと。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、p.52.

新劇の演技術の原典スタニスラフスキー・システムからして、役者はせりふや動作の表面的な演技を訓練するのではなく、役の人間像全体、その感情と身体をまるごと役者自身の「内部」に見つけ出して悲しみを実際に悲しみ、喜びを実際に喜ぶまでなり切るのを理想とする。山崎さんは、この「リア王」を演じるにあたり、それまでの演技術を捨てて自分自身への探求の旅に出る。そこで何を見つけたのか?

「血縁とは厄介なものである。黒澤明監督の映画『天国と地獄』でも血縁の問題が大きな核になっている。実子が誘拐されたら全財産を投げ出すが、それが他人の子供だったらどうか、という話だ。主人公は大いに逡巡するが、結局財産を投げ出す。立派な男だ。そしてその立派な男も「どうして俺だけがこんな目に合わなければならないんだ」と思わず癇癪を起こしてしまう箇所があって人間的だ。

あの映画に出演したときは二十五歳の独身だったのでこの主人公の情態は実感としてよく分からなかったが、自分の子供を持ってこの話の深刻さがよく理解できた。何といっても自分の子は可愛い。全財産どころか命に係わる危険でもおそらく自分の子を助けるためなら引き受けるのだろう。同じことが他人の子供にできるか。ナンセンスな設問かもしれないが、この血縁の問題は厄介だ。

血縁愛は自己愛の延長であり、他者と出会うためには克服しなければならないものである。この血縁愛=自己愛は、リアの女性憎悪、母親憎悪に繋がる。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.65-66.

「文庫新装版あとがき:若い頃に出演した映画をみて、画面の自分が自分と思えなくなることがある。青臭い小僧が妙にがんばってるなあ、それにしてもお前ぶきっちょだなあ、と半ば他人としてみている。いま演ったら全く違った作りになるのに、という気持ちもある。でもそれは別物。あの時の演技はあの時の結果、二度とできない。作品とはそういうものだ。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、p354.

『天国と地獄』は、多くの人々にとって山崎努という俳優の顔をはじめて強烈に焼き付けた映画だった。世の中の不合理に強い憎しみをもった誘拐犯は若い医者だった。それを演じていたのはたしかに自分なのだが、もはや自分ともいえない映画の中の人物だ。そして、山崎さんは「リア王」の解釈をこの血縁愛から母-娘という、精神分析な自己探求を企てる。

「(宣伝スチール撮り)終了後、中島プロデューサーの案内で地下三階の稽古場を覗く。『紙屋町さくらホテル』のセットが建て込んである。三田和代さんが笑顔で駆け寄ってくる(三田さんとは八年前『マクベス』で共演した)。とてもいいい表情で、きっと稽古がうまくいっているのだろう。今日は歌と踊りの自主稽古らしい。演出の浩子さん(引用者註:芸術監督の渡辺浩子)を激励したかったのだが、残念。井上ひさし台本も五日前に完成した由。他人事ながらほっとして、よかったよかった、と三田さんと握手。すると傍らの若い男優が、本ができればいいってもんじゃねえよ、と絡んできた。なぜ絡まれるのか、訳が分からない。きっと初日のプレッシャーがあるのかもしれない。『紙屋町――』の初日はニ十二日、あと一週間しかないのだ。若い男優はそっぽを向いて柔軟体操をしている。稽古の邪魔をするな、早く帰れ、ということか。それを横目で見ている三田さんの微苦笑がチャーミング。早々に退散。

余さん、これから小商いです、と帰る。小商いとは、安いギャラでもつまらない役でも生活のためにこなす、という意味らしい。俳優の仲間うちで流行っている符丁のようだ。最近のテレビの仕事は下らないものが多い。シナリオはパターン、演出家はそのだめなシナリオすら理解していない。だが俳優は米櫃のために、不本意な仕事でもやらなければならない。下らない仕事をしないための対策はただ一つ、生活水準を上げないこと。どこかに自分の観客はいる。諦めずにやるしかない。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.124-125.

生身の俳優が演じる舞台上の演劇作品は、かなり多くの観客を集める作品でも、お金を払って劇場に来る観客数などごく限られている。それはテレビドラマや映画と比べれば、人の目に触れるチャンスは百分の一にも達しない。東京のような大都市では、かなり数多くの芝居が常時上演されてはいるが、年に数回劇場で芝居を見る人たちは、料金やアクセスの点で熱心な演劇ファンか、なんらかの劇団関係者か、特定の俳優を見に来るような人だけだろう。これはたぶん昔から変わらない。

「午前九時開始。『奈良へ行くまで』大船セット

『奈良へ行くまで』は、ゼネコンの落札問題を扱ったドラマで、自分の役は、最後に出てきて主人公(建設会社社員)の思惑をひっくり返してしまう老獪な政府閣僚。この男には女装趣味があって、今日撮るシーンは、主人公が落札のとりなしを頼みに秘密女装クラブを訪ねるという捻りの利いた愉快な件り。脚本のト書きには「ゲイボーイにアイラインをひいてもらっている」とあるが、アイラインをひいただけでこの面白さが出るだろうか。 (中略)

横柄で偉そうな言動はこの男の日常であって別に戯(ふざ)けているわけではない。だから淡々と演る。メイクした女顔と横柄で偉そうな言動のちぐはぐさから生じるずれと化け物的滑稽さもこの政治家の計算の内なのだろう。意識した演技なのだろう。

「こんなとるに足らぬ個人的趣味さえ、こそこそと隠れてやらねばならぬほど、我々の社会はけちくさいのだよ」と男はいう。しかし、我々俳優にはその不自由さのストレスはない。我々俳優は、女装だろうが同性愛だろうが、ドラマの中で自由に出来る。自分は舞台上で子供を産んだこともある。難産だった。殺人も天下御免で体験出来る。この政治家役の、不自由を逆手に取った滑稽さを実感出来なかったのは、俳優の職業病なのかもしれない。メイクした顔が俳優の実の顔。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.126-129.

山崎努という俳優は、舞台での活躍よりは一般には映画、そしてテレビでの活躍によって知られる人だろう。ざっと挙げただけでも、「天国と地獄」以後、多くの映画(ぼくには伊丹十三作品が筆頭)やテレビ(時代劇もあるがぼくには山田太一「早春スケッチブック」が筆頭)での山崎さんが演じた人物がまず頭に浮かぶ。それは多くがぞくぞくするほど「怪しい男」であった。

「電車を乗り継いで新国立劇場へ。『紙屋町さくらホテル』マチネー観る。鵜山(引用者註:『リア王』演出家の鵜山仁)と一緒。序幕は下手後方、二幕は上手最後部の席で観る。

せりふ、正面向き以外は全部だめ。一寸横に振ると極端に不鮮明になる。真横、後ろ向きは全く聞きとれない。

ワイヤレス・マイクを使っているというのに、何故なのだろう。肉声のニュアンスを殺さぬよう、マイクのボリュームを抑えているのだろうか。あれ以上ボリュームを上げると実感のないマイク声になってしまうのか。多分そうなのだろう。音楽(楽器音)はよく響く。

作者の井上ひさし氏は、公演パンフレットにこう書いている。

「新劇」を定義して、「クライマックスが、山場が対話でなされるとき、それを新劇と呼ぶ」「大衆演劇では、涙が、殺陣が、または『これまでのナントカは仮の姿で、じつはカントカ』という見顕わしが山場になることが多いようです。前衛劇では、逆に山場を抑えることで山場をつくり、小劇場になると、照明を変え、音楽を異様に高め、スモークを焚いて、劇的な時空間を変質させて山場をつくります。しかし、新劇はそれを対話で、人間の声で行う。劇の山場を対話で書くことを好むわたしは、この定義に当てはめれば、新劇の書き手の末流につながっているはずです」。

このような書き手である井上氏の芝居にとって、せりふが鮮明に伝わらないということがいかに致命的なものか。実に実に残念である。

しかし、にもかかわらず、『紙屋町さくらホテル』は感動的な芝居だった。観客は熱狂して拍手を送っていた。観客は、不鮮明なせりふを懸命に聞きとろうとし、聞きとれない部分は想像で補い、この劇と共鳴したのだ。この劇には観客を引きつける強い力、観客に必死で聞きとろうと努力させる強い魔法の力があるのだ。新国立劇場のこけら落としにふさわしい、演劇の可能性へのオマージュ。戯曲、演出、演技,全てが響き渡っていた。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.151-152.

20世紀の終わりに新しくできた、演劇とオペラとダンスを中心とした国立劇場は、たんなる箱物劇場ではなく、国家の文化を担う現代アートの殿堂を目指して建設された。にもかかわらず、演劇については中劇場と小劇場が用意されながら音響に関して問題があった。第一作の「紙屋町さくらホテル」でそれが顕在化し、「リア王」スタッフも慌てる様子が描かれている。これはその後改善されたのだろうか?ぼくは、井上作品を中心に新国立の演劇では十二作品ほど観ているが、せりふが聞きとれなかったことはないから、修正されたのだろう。

「〇準備の段階で百パーセントセリフを覚えたのだが、稽古に入ってから日毎に忘れてゆく。一週間の稽古で八〇パーセントくらいになってしまった。準備中に一人で作ってきた相手役のイメージ、その関係性等が、実際の生身の相手役を前にして壊れていくのだ。個人の作業から共同作業に移る過程で混乱があるのは当然だろう。焦らないこと。

〇相手と呼吸を合わせ、新しく生まれてくるものを期待すること。目。目は大事だ。目で交流すること。目を合わせること(だからせりふを覚えておかなければいけないのだ。活字を追いかけるだけの読み合わせなど意味がない)。

〇大仰なせりふ廻しは要らない。内に火を点すこと。点したふりでなく、本当に点すこと。点らなければ、仕方がない、そのままどんどん行くこと。映画撮影のように点るまで待つわけにはいかないのだ。芝居では。

〇今日は少し声量を落として演ってみた。オーバーヒートなし。もの足りない感じだがしばらくこの調子でやってみよう。

低い、ざらざらした嗄(しわが)れ声をベースにしたいとずっと試しているのだが仲々思い通りの声が出ない。

ケント役の政路(引用者註:松山政路)が、少しつぶした低い声をうまく使っている。真似したいのだが、自分があの声を出すと声帯を潰すかもしれない。政路は前進座出身だからきっと歌舞伎で鍛えた声なのだろう。それ、歌舞伎の声?と訊くと、ええ、浄瑠璃です、昔ちょっとやらされました。でも僕も何度か潰したことがあるから止めた方がいいですよ、と言う。

試しに怖る怖る真似してみる。やはり「ああ、必要を言うな。――」の声を張るせりふで声帯にぴりっときた。やっぱり真似できねえや、と言うと、政路が、本当に止めた方がいいですよ、声潰すから、と厳しく注意してくれる。あたりまえだ、そんなに簡単に真似できるものなら歌舞伎の人たちは苦労しないだろう。」山崎努『俳優のノート』文春文庫、2013年、pp.195-196.

文庫本解説の香川照之が書いているように、俳優という職業の人ならこの本は「教科書」とすべき内容にあふれている、というのはわかる。そしてぼくにはさらに、舞台での演劇というものが、演技というものの基本であり達成すべき理想であるという考えが、世界が認める俳優の山崎さんだけでなく、多くの俳優に共通したものだということがわかって面白かった。映画やテレビは、演技にミスがあってもいくらでも撮り直しができるから、顔や目のアップは多用しても、緊張感は一瞬だ。演劇経験のないタレントでもなんとか務まり、緊張感に欠ける。ただ、そうなると、舞台経験のある役者からみれば、ますます映画やテレビは金稼ぎだけの余技で、やはり舞台こそ本物だということになる。でも、山崎努という俳優を見るのは舞台だけでは足りないと思う。

その点は次回。

B.「アートと社会」第3回 「いろ」について Color : 色彩と明暗

1.「いろ」をどう使うか?

ヴィジュアル・アートを構成する要素として、「かたち」とは別に「いろ」があります。白と黒、白い紙に黒いボールペンで線を描いたり、白黒だけのモノクロ写真は「色がついてない」と言うことがありますが、白も黒もいちおう「色のひとつ」としてwhite, blackと名前がついています。色付きボールペンとしてまず赤と青があります。緑もありますが、これはみなインクの色が違うからですね。「かたち」は一色でも描けますが、「いろ」はインクや絵の具を取り換えたり混ぜたりしないとカラフルになりません。ところで、ものにはそれぞれ決まった色ってあるんでしょうか?

子どもが紙とクレヨンをわたされて、何でもいいから絵を描いてごらん、といわれたら、何色から描くでしょう。「ぬりえ」だと「かたち」はすでに描いてあるので、色を塗るわけです。

2.色彩の理論:明度・彩度・色相について

「いろ」にはどんな特徴があるでしょう。たとえば「三原色」という言葉があって、いちおう赤、緑、青が3原色ですが、赤いライトに緑のライトを当て、さらに青のライトを重ねていくと白になる「光の三原色」と、赤いインクに緑のインクを混ぜ、さらに青のインクを混ぜていくと黒になる「絵具の三原色」があります。テレビやモニター画面に色を出すのは「光の三原色」を応用した発光体です。これに対してカラープリンターで印刷するのはシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の「絵具の三原色」(これにブラック)を使って細かい点(ドット)を組み合わせていろんな色を印刷します。

「いろ」は近代科学でいろいろ分析され、光学理論というものの基礎になっています。そのひとつが色相という色の輪、および明度と彩度の理論です。簡単に説明すると・・。

これが色相です。

M・Y・Cの三原色の間に混ざった色が並びます。正反対の位置にあるのが「補色」という関係になります。

われわれが自然に見ている色を3原色や12色というふうに「色分け」したのは、空が青く、森が緑でリンゴが赤い、という経験に「赤・青・緑」という名前を覚えたからですが、交差点信号の緑色を青信号と呼んでも不都合はないように、言葉は正確に色の違いは示せない。すべての色を分析的に並べたのは、ニュートンのプリズム実験から、色は物理現象で光の波長の違いなのだという近代科学です。そんなことを知らなくても画家は絵が描けますが、絵具の組み合わせは考えて描くわけです。それにどんな「いろ」にも明度(明るさ)と彩度(鮮やかさ)の違いがあります。一番暗いのが黒、一番明るいのが白ですが、これもライトの場合と絵具の場合では違い、これに色合いtoneと濃さsaturationが加味。

ニュートンのプリズム実験

ニュートンのプリズム実験ニュ-トンとゲーテの色彩論:ニュートンが行ったプリズム実験による「光と色の本性」論は、近代科学の光学で標準理論となったが、実験はさまざまな条件によって変化しうるとゲーテは批判しました。ゲーテは色彩現象を生理的、物理的、化学的現象の3種類に分類し、生理的色彩は残像や対比によって生じる「眼そのもののつかの間の作用・反作用」という心理的色彩のこと、物理的色彩は「透明・不透明な物体が光に作用して生まれる」光の屈折、反射、あるいは透過などの現象で光学的色彩のことです。3つ目の化学的色彩というのは、「物体に固有に属する永続的性質」としての表面色で、物質の化学的変化によって生じます。ゲーテは、ニュートンはこうした色彩の多次元性を見ないで、物理的色彩だけを捉えて「いろ」の本質を理論化したと批判しました。しかし、近代科学の主流の考え方はニュートン的な物理学ですから、ゲーテの色彩論は心理学的な、つまり人間が「いろ」をどう感じるかの感覚の考察だとして無視されました。

さて、西洋の絵画は油絵具(15世紀以前は自在に混ぜられる絵具がなく、顔料を卵で溶くテンペラ画や壁画で壁に塗った漆喰が乾く前に絵具を塗るフレスコ画で描いていた)ができて、色が自由に使えるようになり、カラフルな大画面の絵がたくさん描かれました。

3.「いろ」と近代1:ロマン派と19世紀フランス社会

「リンゴは赤い」というけれど、赤くなる前のリンゴは黄緑で、赤く見えるリンゴも光の強弱、角度で赤さもいろいろ変化します。ということは、「赤色」はリンゴのもつ固有不変の特徴ではなく、人がそれを「赤い」と思ったときに生まれる現象だと考えることもできます。近代絵画は、このリンゴは赤い、樹木は緑で空は青い、という固有色という考えを捨てて、絵の中ではどんな色でも使えるから、何を描くにしても「いろの楽しみ」が美しければいい、という考え方も出てきました。もちろん絵の中に人物や、風景や、具体物を描き込むのであれば、ある程度それらしく見えるように実物を写生して、色をつける。ただルネサンス以降の西洋絵画は、「いろ」で遊ぶよりは「主題」や「かたち」の問題を中心に展開していたので、はっきり「いろの楽しみ」が前面に出てくるのは19世紀後半の「印象派」からです。

19世紀の絵画や彫刻が、どうして主にフランス、それもパリで次々新しい美術作品が生まれたのか。その運動に関わったアーティストはフランス人とは限りませんが、とにかくパリに出て絵を描いて認められると画家として名を知られ飯が食えた。社会学的には、19世紀のフランスは大革命とナポレオン戦争で暴れ回った後の市民社会です。パリはその中心で、イギリスと並んで世界に植民地をもつ資本主義の先進国でもありました。ナポレオンが再建した美術学校とアカデミーは、各地から集まった学生に「絶対の美」を教え、サロンという展覧会を催して入選作品に賞を与えました。このシステムは、それ以前の王侯貴族や大教会のご注文で作品を作っていた職人という立場から、自分の好きな作品を描いてサロンにデビューし、自立した職業として画家や彫刻家が成立したということを意味します。ただし、それにはパリでサロンに入選しなければならず、そのためにはアカデミーで先生について「絶対の美」を身につけなければならない。これはなかなか難関で、先生の気に入る絵でないと入選しないのです。

このパリのアカデミーで権威になっていたのがナポレオンお抱えのJ・L・ダヴィッドの弟子で、イタリア絵画の伝統を継ぐD・アングルで、彼の立場は新古典主義と呼ばれます。つまりギリシャ=ローマ=イタリア・ルネサンスという西洋絵画の正統を「絶対の美」と考えて、それを学校で教え、優秀な生徒を画家として認定するシステムを作りました。ところがこれをやっちゃうと、みんな先生を見習って同じようなつまらない作品しか出て来ない。ワンパターンですね。そこで19世紀の30年代になると、サロンで入選した画家の中でも、もっと新しいことをやろうとする人たちが出てくる。それが「ロマン派」です。「ロマン派」の旗印は、「きれい」ではなく「過激」な絵、静かに壁の中で微笑む美人の肖像画などは描かず、戦争や革命、暴風雨の中やアラブの王宮で人がうごめいて叫び死体を踏み越える激しい絵です。彼らはアカデミーでリアルな絵を描く技術は身につけているので、問題は何を描くか?実際の戦争の現場で絵なんか描いてられませんから、あくまで想像で過激な場面を描く。というわけです。

「絶対の美」ではなく、「人間の魂の叫び」が出てくるのは「ロマン派」が美術アカデミーの権威に対抗し、叛逆するための戦略です。しかし絵としてはただ刺激的な場面を描けばいいのではなく、全体の構図や明暗のバランス、そして色の組み合わせなどが絵としての価値を左右します。それに、画集などを見るだけだとわかりませんが、絵の大きさが大きいのです。ルネサンス期の壁画とか教会に架ける絵は巨大ですが、19世紀のフランスで室内に飾る肖像画などはせいぜい1m×1.5m、17世紀オランダのフェルメールなんて50cm四方ぐらいで小さい絵です。それが、ロマン派のドラクロワなんかだと4m×6mくらいある。もっともこれは17世紀バロックのルーベンスとかレンブラントなんかも、でかい絵を描いているので、ロマン派が始めたわけではありません。とにかく迫力を出したいわけですね。でもこんな絵は家に飾るには大邸宅でないと無理だし、あんまり死体が転がっている絵を毎日見たくないでしょう。そこで美術館というものが必要になる。美術館もルーブルをはじめ国立美術館が当時の現代絵画を収集するようになったのは、ナポレオン時代からです。

4.「いろ」と近代2:「印象派」の色彩論

1860年代になると、ロマン派やリアリスム絵画とは別の新しい絵画「印象派」が出てきました。印象派の画家たちは、美術サロンに作品を出しても落選してしまう人たちで、仕方ないから自分たちで展覧会をやってみても「へたな絵だ」「へんな絵だ」と思われてしまう。「絶対の美」の基準を大きく外れていたからです。「ロマン派」のようにいちおう画家として認められて、大きな絵を描くためにイタリアや中東まで旅行する余裕はなく、絵の題材はそのへんの日常風景、自分の友人や家族を描くしかない。そこで印象派がやろうとした試みは、ロマン派のような主題や人物の動きの過激さではなく、平和なパリの市民生活の中で目に映る風景を、ちょっと違った視点で見ること、つまり「印象」impressionを絵にすることです。ロマン派は自分の中のpassionを表に出し現わすexpression(20世紀にも表現主義という運動があります)でしたが、印象派は目の前の風景や人間から受けとる印象をそのまま描けないかと考えました。そのために使ったのが、光学理論と絵具の使い方でした。つまり「いろ」を「光」のきらめきのように使えれば、今までの絵よりもずっと画面が明るくなるということです。

でも、絵具は混ぜると明度と彩度が落ちて暗くくすむので、明るい光は白を塗るしかない。でも、白ばかりでは絵にならない。これは昔から絵画の矛盾で、一番強い光を絵にしたのは、ルネサンスの後に出てきたカラヴァッジョでした。彼の絵は暗い闇を描いてそこに一条の光が射し込むというコントラストの技です。でも印象派はそれではなく、野外にキャンバスを置いて風や光を感じながら、手早くその印象を絵にするという方法を考えました。じっくり描いている時間はないので、絵具を混ぜないですばやく画面に塗る。これをやったのがモネでありルノワールでした。その絵はもやもや色が飛んでかたちも雑でしたから、はじめは「これが絵か?」と人は驚きましたが、やがて新しい感覚が溢れていて明るく、描かれているものも自分たちの身近なもので親しみがあると人気が出てきました。

この色彩論をさらにすすめると、点描画法というものが出てきます。点描というのは、絵具を混ぜないで点だけで描いていくわけで、16ビットの画像のようにひとつひとつはただの色の点ですが、それを見る人の視覚がきらめく絵としての像を結ぶ。TVや液晶画面の原理と同じで、人の眼が色を混ぜている。こういう実験は、分析的理性のたまもので「近代」の精神の現われともいえます。でもそれは長続きしませんでした。次に出てくるのが後期印象派と呼ばれる人たちですが、フランスは第2帝政から普仏戦争の敗北、第3共和政、パリコミューンと政治はめまぐるしく移りかわり、世紀末に向かう1890年代に「ベル・エポック」という豊かで享楽的な時代を迎えていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます