■熱い京都熱い散策

台風が関東に近づいているといい今年もそろそろ台風が涼しさを運んでくるのだろうかと不謹慎だけれども季節の移ろいをおもうところ。

真夏の暑い、いや、熱い、時間帯の散策というのはもはや危険なものだなあ、と実感するところで、それならば昨年は涼しかったのかと問われると肯定することはできないのですけれども、今年はやはり、改めて冷房の利いた自動車でなければ、と思うところ。

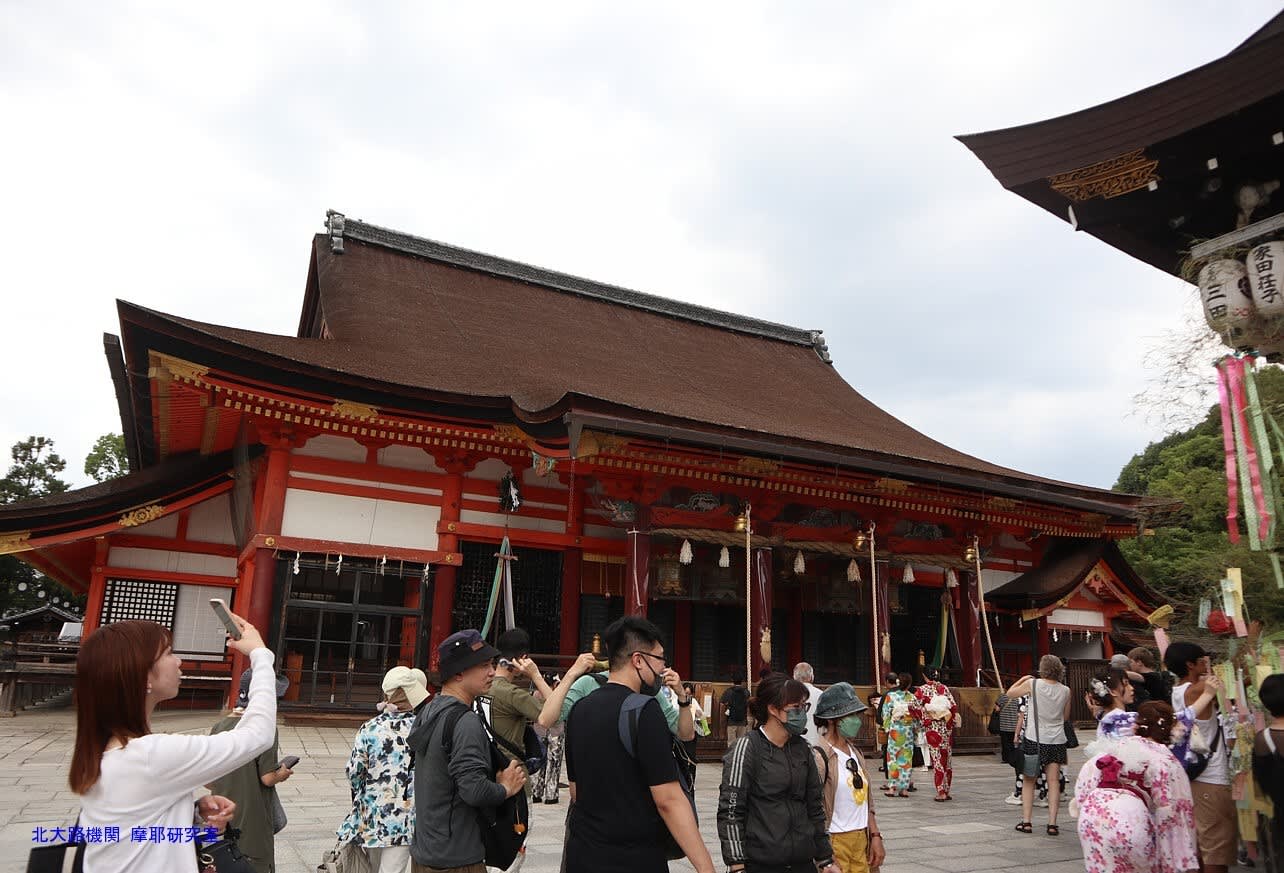

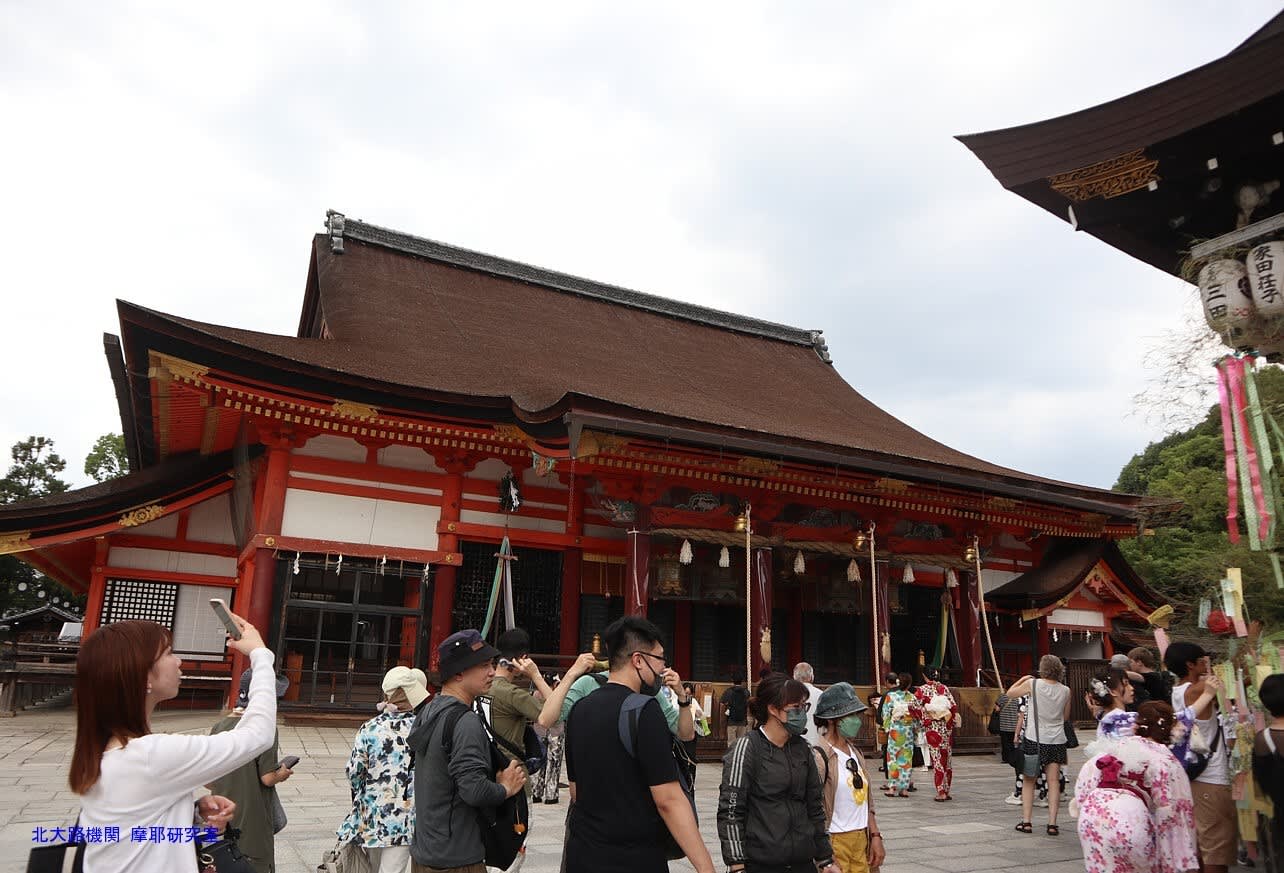

京都を歩くと外国人ばかり、といわれるところですが、彼ら彼女らはせっかくユーラシア大陸なり太平洋なりインド洋をわたってきたのだから、熱くともホテルでゆったりなにもせず過ごす、という選択肢がない故ではないかとおもう、動くほかないのだ。

八坂神社は、こうした中でなにしろ四条通りの中心部から交差点をわたるだけで行くことができる場所ですから多少人が出歩いているだけで、たとえば大徳寺、たとえば妙心寺、たとえば相国寺、壮大な古刹は熱いひには2021年のような静けさとなっていて。

市バスから直接いくことのできる寺社仏閣はともかくとして、多少歩く場所となりますと、それは清水寺や金閣寺ならば別格なのかもしれないけれども、観光パンフレットの表紙に載らないような社殿や寺院となりますと、閑散とするというより熱さが危なく。

熱さ、このさなかでは京都散歩というものも実のところ難しくなっているのではないか、平安時代に連日の暑さを嘆く日記などはあっても調べてみると気温は27度とか28度という水準と言いますので、すくなくとも外の気温ではいまとは比べものになりません。

冷房はなかったですし、氷室なんてのは殿上人のかすかな楽しみだったわけですから。気温が38度とか気象台が発表し、車載温度計が41度都下になっているような状況ですと、路線バスでバス停の目の前に拝観受付があるような寺社仏閣でなければ、とも。

庭園拝観、むかしは時間帯を考えればここで涼を感じられたのですが、あたりまえですが冷房なんてありません。だから庭園拝観でも、そうとう地形と風があるような庭園を選ばなければ、とてもではないのですけれども汗で大変なことになっているわけで。

携帯式扇風機、これを持ち込んで庭園拝観をたのしむというのもどうしてもきょうがさめてしまいますし、真夏の拝観、抜けるような青空を逆手にとって楽しむ、と強がってはみたいものの、やっぱりこれは強がりのほかはないのだよなあ。

技術で何とかしたいものですが、何かこう、ジャケットの背中が太陽光発電装置になっていて、裏地にはペルチェ端子を仕込んで熱ければ熱いほど冷却して内側が寒くなるような、そんな未来の技術が来年の大阪万博あたりで出てこないものかと思うのだ。

空調服、を着込もうにも、あれは見た目はともかく涼しさがすごいというのだけれど、カメラバッグを肩掛けにしているとどうしても服のなかの空調を遮断してしまうことは目に見えていますし、だからといってカメラを持たずに写真撮影はできないのですね。

気候変動、こう夏が暑いまま推移してゆきますと、7月から8月にかけては身動きに危険が伴う、そんな未来が見えてくるのですが、2075年には世界では気候難民、居住できない気温50度越えの地域が増えてくると言いまして、これも地域紛争を誘発するのだろうなあ。

祇園祭の季節だからこそ、京都散歩は話題に事欠かないのだけれども、寺社めぐりをまじめにやってみますと熱中症、いや日射が直接原因だから日射病といっていいとおもう、そんな兆しの頭痛とともに散策する、なんともいきづらい時代となっているのです。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

台風が関東に近づいているといい今年もそろそろ台風が涼しさを運んでくるのだろうかと不謹慎だけれども季節の移ろいをおもうところ。

真夏の暑い、いや、熱い、時間帯の散策というのはもはや危険なものだなあ、と実感するところで、それならば昨年は涼しかったのかと問われると肯定することはできないのですけれども、今年はやはり、改めて冷房の利いた自動車でなければ、と思うところ。

京都を歩くと外国人ばかり、といわれるところですが、彼ら彼女らはせっかくユーラシア大陸なり太平洋なりインド洋をわたってきたのだから、熱くともホテルでゆったりなにもせず過ごす、という選択肢がない故ではないかとおもう、動くほかないのだ。

八坂神社は、こうした中でなにしろ四条通りの中心部から交差点をわたるだけで行くことができる場所ですから多少人が出歩いているだけで、たとえば大徳寺、たとえば妙心寺、たとえば相国寺、壮大な古刹は熱いひには2021年のような静けさとなっていて。

市バスから直接いくことのできる寺社仏閣はともかくとして、多少歩く場所となりますと、それは清水寺や金閣寺ならば別格なのかもしれないけれども、観光パンフレットの表紙に載らないような社殿や寺院となりますと、閑散とするというより熱さが危なく。

熱さ、このさなかでは京都散歩というものも実のところ難しくなっているのではないか、平安時代に連日の暑さを嘆く日記などはあっても調べてみると気温は27度とか28度という水準と言いますので、すくなくとも外の気温ではいまとは比べものになりません。

冷房はなかったですし、氷室なんてのは殿上人のかすかな楽しみだったわけですから。気温が38度とか気象台が発表し、車載温度計が41度都下になっているような状況ですと、路線バスでバス停の目の前に拝観受付があるような寺社仏閣でなければ、とも。

庭園拝観、むかしは時間帯を考えればここで涼を感じられたのですが、あたりまえですが冷房なんてありません。だから庭園拝観でも、そうとう地形と風があるような庭園を選ばなければ、とてもではないのですけれども汗で大変なことになっているわけで。

携帯式扇風機、これを持ち込んで庭園拝観をたのしむというのもどうしてもきょうがさめてしまいますし、真夏の拝観、抜けるような青空を逆手にとって楽しむ、と強がってはみたいものの、やっぱりこれは強がりのほかはないのだよなあ。

技術で何とかしたいものですが、何かこう、ジャケットの背中が太陽光発電装置になっていて、裏地にはペルチェ端子を仕込んで熱ければ熱いほど冷却して内側が寒くなるような、そんな未来の技術が来年の大阪万博あたりで出てこないものかと思うのだ。

空調服、を着込もうにも、あれは見た目はともかく涼しさがすごいというのだけれど、カメラバッグを肩掛けにしているとどうしても服のなかの空調を遮断してしまうことは目に見えていますし、だからといってカメラを持たずに写真撮影はできないのですね。

気候変動、こう夏が暑いまま推移してゆきますと、7月から8月にかけては身動きに危険が伴う、そんな未来が見えてくるのですが、2075年には世界では気候難民、居住できない気温50度越えの地域が増えてくると言いまして、これも地域紛争を誘発するのだろうなあ。

祇園祭の季節だからこそ、京都散歩は話題に事欠かないのだけれども、寺社めぐりをまじめにやってみますと熱中症、いや日射が直接原因だから日射病といっていいとおもう、そんな兆しの頭痛とともに散策する、なんともいきづらい時代となっているのです。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)