■ 熱い冬寒い春急な夏日

寒い春だと思えば急な夏日が有ったり北海道の方が京都より暑くなったりという春でしたが。

border="0">

border="0">

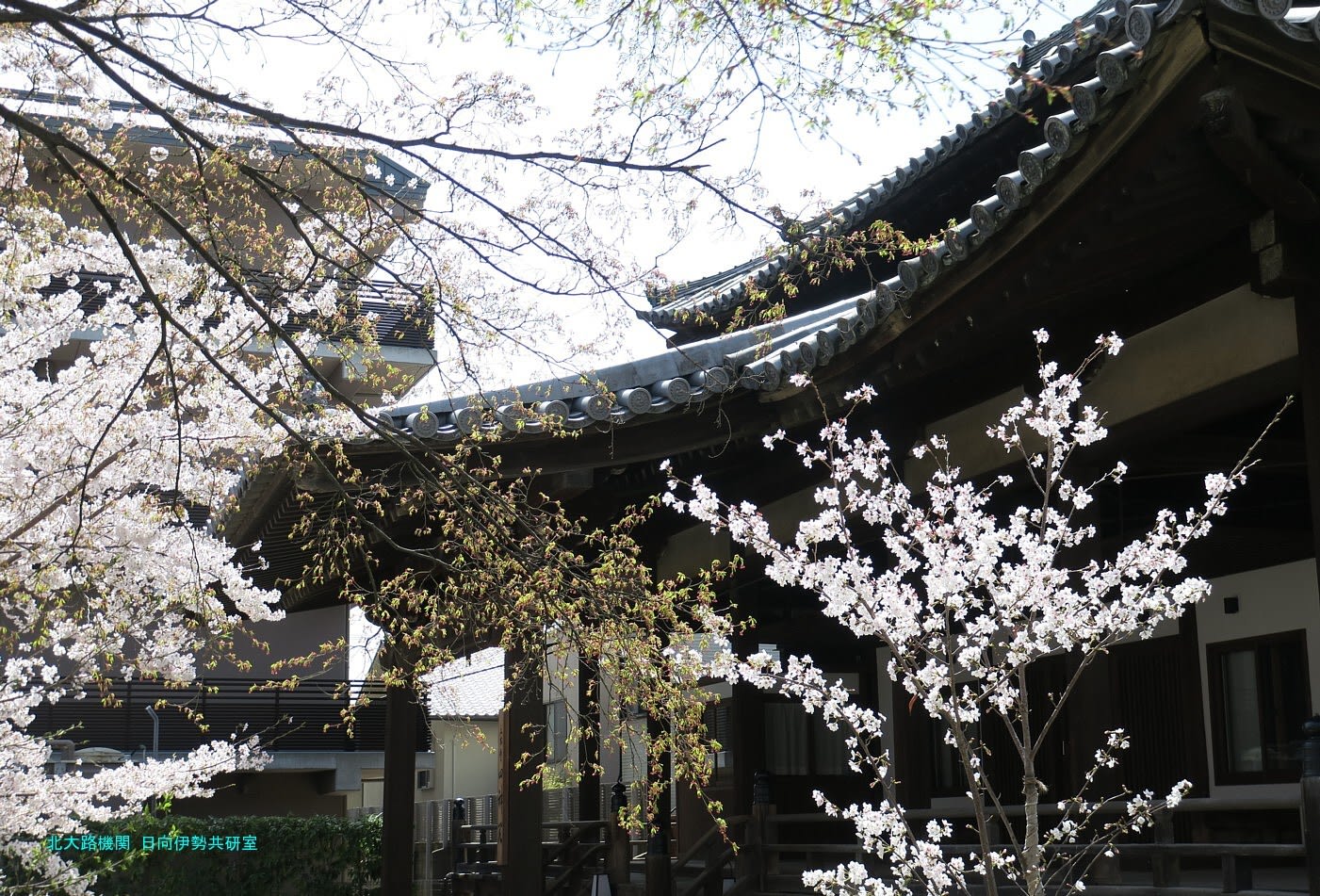

さくらでこの春を振り返りますと、そう、開花時期は昨年よりもだいぶずれてしまいこれは例年と比較しても数日は遅かったということですけれども、しかし散ってしまう時期というのは例年くらいでして、やはり春も暖かいを通り越しつつあるのかなあ。

東寺のさくら、ちょっと考えまして久居駐屯地のあとで実は今年もゆったり伊賀上野城か名古屋城あたり、は遠いにしても津城と伊賀上野城は寄れるしいっそ彦根城経由でとも考えたのですけれども貴重な日曜日、こう東寺の観桜によることとしまして。

枝垂桜は前の週に撮影した際のほうがくっきりと満開であることを告げていたようなのですが、枝垂桜と染井吉野の微妙な開花時期の違いからどう観桜を愉しむべきかと少々考えたものの、散りゆく枝垂れと満開の染井吉野という構図を撮影できたもので。

教王護国寺、真言宗の根本道場というのがここ東寺の真名です。本尊に薬師如来を奉じる寺院は立地が南区九条町という、京都駅新幹線ホームからはっきりと見える寺院となっていますので、おそらく皆さんが最も目にすることの多い五重塔なのかな、と。

八幡山金光明四天王教王護國寺祕密傳法院、正確には正式名称がこのように長いものなのですがほぼほぼ東寺の一言で通じます寺院は京都駅から近鉄線沿いに徒歩でも十数分、近鉄京都駅から東寺駅というのが最寄りなのですが、正門へはこちらがちかい。

桓武天皇が開基となりました寺院で、その名の通り東寺とは左右対称に造営されました平安京にあって東寺と、そしていまは廃れたのちに消えてしまい石碑だけが残ります西寺と、官寺はこの二つのみを許すという指針と共に平安遷都が執り行われたという。

西寺と東寺とともに左右対称に大陸風の首都を造営することとなった平安遷都ですが、左右対称をあまり平野部が広くない京都で執り行った為に西寺のほうは定期的に大堰川の水害に悩まされたといいまして、先に廃寺となってしまった歴史があるようです。

真言宗の根本道場といいますが、しかしご承知の通り平安遷都の頃には未だ大陸から密教というものは伝来していません。実際その通りでして、桓武天皇は西寺の造営に尽力を命じましたので東寺の完成が遅れていたという事情で、密教が間に合った。

長岡京からの遷都、桓武天皇は遷都を繰り返した天皇でありまして、いや実際、京都と東京、平安遷都から明治維新までと、明治大正昭和平成令和と続く東京が例外的と言えるかもしれない、けれども長岡京は二年に一度中心部が壊滅する水害多発地帯で。

飛鳥京に藤原京と平城京に長岡京と平安京、短期間で続々と首都を遷都していました東寺の日本、大津京への臨時遷都もありましたし聊か方針が定まらない、国家の方向性に思い悩んでいた時代でもある。それが遷都まで行かずともと思われるでしょうが。

中央集権体制を強化しますと天平の疫病として天然痘が大流行し国家崩壊しかける、しろ右大臣左大臣など行政実力者が短期間で次々と倒れいなくなる状況、体制固めの最中に所謂御霊信仰ではないですが大陸の易姓革命という概念も中途半端に入りまして。

日本とは何者なのかが定まらない時期、しかし日本自身が九州や朝鮮との間で独自の冊封体制を試みるなど大陸の衛星国には留まらない考えなどを持っていた故、するとどうすればいいのかという戦略概観が持てないでいた、今と似る状況がありました。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

寒い春だと思えば急な夏日が有ったり北海道の方が京都より暑くなったりという春でしたが。

border="0">

border="0">さくらでこの春を振り返りますと、そう、開花時期は昨年よりもだいぶずれてしまいこれは例年と比較しても数日は遅かったということですけれども、しかし散ってしまう時期というのは例年くらいでして、やはり春も暖かいを通り越しつつあるのかなあ。

東寺のさくら、ちょっと考えまして久居駐屯地のあとで実は今年もゆったり伊賀上野城か名古屋城あたり、は遠いにしても津城と伊賀上野城は寄れるしいっそ彦根城経由でとも考えたのですけれども貴重な日曜日、こう東寺の観桜によることとしまして。

枝垂桜は前の週に撮影した際のほうがくっきりと満開であることを告げていたようなのですが、枝垂桜と染井吉野の微妙な開花時期の違いからどう観桜を愉しむべきかと少々考えたものの、散りゆく枝垂れと満開の染井吉野という構図を撮影できたもので。

教王護国寺、真言宗の根本道場というのがここ東寺の真名です。本尊に薬師如来を奉じる寺院は立地が南区九条町という、京都駅新幹線ホームからはっきりと見える寺院となっていますので、おそらく皆さんが最も目にすることの多い五重塔なのかな、と。

八幡山金光明四天王教王護國寺祕密傳法院、正確には正式名称がこのように長いものなのですがほぼほぼ東寺の一言で通じます寺院は京都駅から近鉄線沿いに徒歩でも十数分、近鉄京都駅から東寺駅というのが最寄りなのですが、正門へはこちらがちかい。

桓武天皇が開基となりました寺院で、その名の通り東寺とは左右対称に造営されました平安京にあって東寺と、そしていまは廃れたのちに消えてしまい石碑だけが残ります西寺と、官寺はこの二つのみを許すという指針と共に平安遷都が執り行われたという。

西寺と東寺とともに左右対称に大陸風の首都を造営することとなった平安遷都ですが、左右対称をあまり平野部が広くない京都で執り行った為に西寺のほうは定期的に大堰川の水害に悩まされたといいまして、先に廃寺となってしまった歴史があるようです。

真言宗の根本道場といいますが、しかしご承知の通り平安遷都の頃には未だ大陸から密教というものは伝来していません。実際その通りでして、桓武天皇は西寺の造営に尽力を命じましたので東寺の完成が遅れていたという事情で、密教が間に合った。

長岡京からの遷都、桓武天皇は遷都を繰り返した天皇でありまして、いや実際、京都と東京、平安遷都から明治維新までと、明治大正昭和平成令和と続く東京が例外的と言えるかもしれない、けれども長岡京は二年に一度中心部が壊滅する水害多発地帯で。

飛鳥京に藤原京と平城京に長岡京と平安京、短期間で続々と首都を遷都していました東寺の日本、大津京への臨時遷都もありましたし聊か方針が定まらない、国家の方向性に思い悩んでいた時代でもある。それが遷都まで行かずともと思われるでしょうが。

中央集権体制を強化しますと天平の疫病として天然痘が大流行し国家崩壊しかける、しろ右大臣左大臣など行政実力者が短期間で次々と倒れいなくなる状況、体制固めの最中に所謂御霊信仰ではないですが大陸の易姓革命という概念も中途半端に入りまして。

日本とは何者なのかが定まらない時期、しかし日本自身が九州や朝鮮との間で独自の冊封体制を試みるなど大陸の衛星国には留まらない考えなどを持っていた故、するとどうすればいいのかという戦略概観が持てないでいた、今と似る状況がありました。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)