中島2丁目は、伊勢市役所の西北西約2kmのところです

伊勢市役所南側の県道22号線を西へ、約300mの「外宮北」信号を右(北東)へ、県道37号鳥羽松坂線です

約400mのJR参宮線伊勢市駅前で北西に向きを変え

道成りに約2.1kmの「渡会橋東詰」信号を右(北)へ入ると直ぐ左手の 駐車場に入りました

駐車場に入りました

「三重県指定 名勝 宮川堤 散策マップ」です、「境楠」に続いて①の「松井孫右衛門人柱堤(浅間堤)」へ行きましょう

横断歩道を渡って南へ「みや川」土手道を進みます

約100mで説明版です

柳の渡し・中島口大石階段跡・ドンデン場

所在地 伊勢市中島2丁目

【柳の渡し】西国・熊野から参宮客が宮川を渡るための船渡し場です。河端町側に柳の木が多くあったことに由来します。

また、桜の渡し(下の渡し)対して上流に位置していたことから上の渡しともよばれています。

西国方面からの参宮客は、奈良県の榛原から奥宇陀の山間部を通り、三重県津市三杉町、松坂市飯南町、多気町、玉城町を経て柳の渡しに至ります。

江戸時代、宮川には造りのしっかりした橋がなかったため、参宮客が山田に入るためになくてはならない渡しでした。

明治30年(1897)の参宮鉄道の開通、同44年(1911)の渡会橋の架橋でその役割を終え、歴史に幕を閉じました。

【中島口大石階段跡】江戸時代、宮川の水位を表すのに中島口(柳の渡し)の堤にあった12段の石段が用いられていました。

通常時の水面より9尺5寸(約288cm)で下の一段を浸すことになり、12段目は3丈6寸(約927cm)とされています。

外宮鳥居前町の山田は、土地の低い所が多く、度々洪水の被害にあっており、地域にとって、大雨・台風時に宮川の水位を知ることは重要でした。

【御木曳(おきひき)について】神宮(内宮・外宮)では、20年ごとに社殿を建て替え、御装束と御神宝類を新調して、旧殿から新殿に遷す「式年遷宮」が古くから行われてきました。

御木曳は、式年遷宮で用いられる御用材を運ぶ行事のことで、遷宮の年の数年前に行われます。

内宮へは、五十鈴川を利用することから川曳(かわびき)・外宮へは、宮川から陸路を利用することから陸曳(おかびき)とそれぞれ呼ばれています。

元は、御用材運搬の荷役であったとされ、慶長年間(1596~1614)の遷宮あたりから、奉曳(ほうえい)の順序や方法等が整備され、現在の内容に近いものになったと言われています。

御木曳に従事することを奉曳と言い、御用材を乗せる車を奉曳車、それを曳く市内の各団を奉曳団と呼びます。

平成18年に行われた第62回の神宮式年遷宮の御木曳では、陸曳60団、川曳19団が奉曳に参加しました。

【ドンデン場】宮川から引き上げられた御用材が運ばれる宮川堤上ののことをドンデン場と言います。

宮川の河川敷に設置された御用材保管場所から各奉曳団ごとに御用材を受け取り、ソリに載せ、お木曳のために宮川堤に臨時に設けられた土盛坂を上ってドンデン場に至ります。

御用材の前後に綱をつけて陸側と川側に分かれて上下に揺さぶります。水を切るためであると言われ、大きく木を揺らすさまが、ドンデンドンデンと音を立てるかのように見えることからそう呼ばれるようになったと言われています。

ここで直ぐに陸側へ御用材が引き入れられるのではなく、時間の許す限り、川中へ御用材を再度浸けたり、ドンデン場でせめぎ合いを何度か行ったりし、最後は中島の出発点へ堤を一気に駆け下りていきます。

御木曳の開幕を告げる重要な場面です。

令和3年12月 伊勢市文化政策課

さらに南へ

約100m「御川神事場跡」です

説明版です

御川神事場跡 所在 伊勢市中島町2丁目

浅間堤北方の右岸河川敷を古くは饗河原(あえのかわら)と呼び、毎年5月3日に御川神事という行事が行われていました。

神役人たちは、漁人とも呼ばれ、古式にならい、烏帽子と浴衣を着用してこの付近から川に入り、流れに網を使って鮎を取りましあた。

安永5年(1776)に漁人の最上役、川守という者が神宮へ提出した文書によるっと、この年の漁人は、京町6人、川端11人、下小俣8人で、5月3日から9月6日までの期間に、3333匹の鮎を神宮に奉納したことがわかります。

伊勢神宮の神官や信仰心の厚い町人は、御川神事が終わるまでは、その年の若鮎を口にしなかったと言われています。

現在は行われていない神事ですが、この古記録から江戸時代における神宮の御贄の調達や、神宮と町人たちの関わりを知ることができます。

令和3年12月 伊勢市文化政策課

東側の県道22号線側に向かいます

浅間堤入り口の公園です

大きな鳥居が有ります

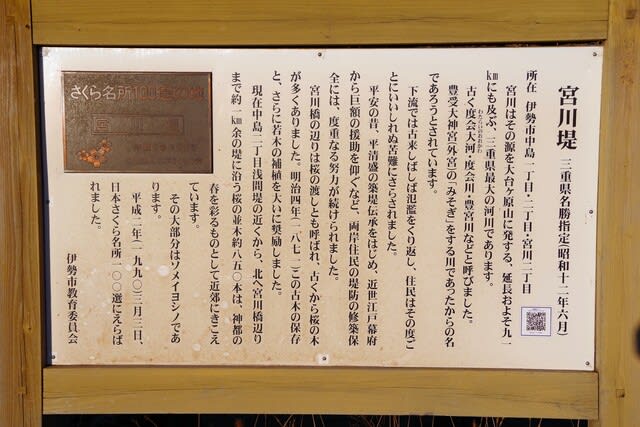

説明版です

浅間堤と松井孫右衛門人柱伝承

【浅間堤】 修築年 延享5年(1748)・築造者 山田惣中

宮川堤に残る4本の水刎堤のうち最上流に位置する堤です。

洪水時の無事を祈る垢離行者は祠を設け、富士山を拝んだということから浅間堤と名付けられています。

長さは85間(約155m)で、宮川堤の現存する水刎提の中では最長です。

水刎堤は、本提から下流側に向けて斜めに突き出た堤で、突き出し堤とも呼ばれています。

洪水の流れを弱めて本提を守る治水機能があり、現在でもその機能を発揮していることから平成28年に、「土木学会選奨土木遺産」に認定されています。

堤上には、松井孫右衛門伝承を受け、近隣の人々が、孫右衛門を供養するために石造物を埋納棺上に安置したとされ、それを祀った松井孫右衛門社が鎮座しています。

下記の人柱伝承から「松井孫右衛門人柱堤」とも呼ばれています。

現在、松井孫右衛門顕彰会により、8月25日を命日とし、「松井孫右衛門ご命日祭」が営まれており、宮川堤の保全に祈りを捧げた孫右衛門の志は、今も地域の人々の中に息づいています。

【松井孫右衛門人柱伝承】 出典:「宇治山田市史資料」

江戸時代、宮川堤は、今のように厳重な造りではなかったため、洪水によって、幾度も決壊していました。その度に宮川沿いの町では家屋が流出するなどの損害が生じていました。

これ以上の被害を出さないために、中島町字中野の松井孫右衛門という老爺が自ら人柱になることを決心しました。

役人と共に着袴して堤防の見分に赴いた時に、自分の袴に継当てを縫い付けて、堤上の民衆に向かい、「宮川の洪水から人々を救済するためには、人柱が必要で。袴に継切を当てた者を人柱とする。」と言いました。それを聞いた民衆は青ざめながら、自らの袴を調べました。

調べはやがて孫右衛門にも及び、その袴からは、先に縫い付けた継当てが見つかりました。孫右衛門は、やむを得ない顔をして人柱になることを承諾しました。

孫右衛門は、皆に生き別れして棺に入りました。親族は、少しでも長く息が続くように棺内から堤上に竹筒を通し、食物等を入れて埋棺しました。

その後通夜が執り行われた際には、竹筒より孫右衛門が棺の中で叩く鐘の音が聞こえていましたが、次第にその音が弱くなっていきました。三日目には遂に鐘の音が聞こえなくなり、泣く泣く竹筒が抜きとられました。

令和3年1月 伊勢市教育委員会

浅間堤の上を北西へ進むと目的の「浅間堤のケヤキ」です

東側から

説明版です

市天然記念物 浅間堤のケヤキ

所在 伊勢市中島2丁目

指定 令和5年1月23日

推定樹齢はおよそ150年、胸高周囲5.8m、樹高28mです。

生育する浅間堤は宮川堤最上流の水刎堤(みずはねつつみ)で堤上に人柱になたと伝わる松井孫右衛門を祀る社があります。

ケヤキ(欅)は二レ科の落葉高木で本州から九州の平野・丘陵地から山地に分布します。幹は直立し枝は扇状に広がって伸びます。樹皮は灰褐色で滑らかですが、老樹の幹では一部が鱗状にはげ落ちます。葉は互生し長卵形で先はとがり、長さが3~7cmで縁に鋸歯があります。春になると、新緑と同時に淡黄緑色の小花を開きます。

浅間堤のケヤキは市内最大規模で、三重県指定の天然記念物「国津神社のケヤキ」(津市三杉町 胸高周囲7.8m樹高28m)にも匹敵するため、市の天然記念物に指定しています。

令和6年3月 伊勢市文化政策課

北西側から

西側の道路から見ました

道路をもう少しだけ南へ行って撮影しました

次は、北西側の「松井孫右衛門堤のムクノキ」です

2025・1・26・8・00

伊勢市役所南側の県道22号線を西へ、約300mの「外宮北」信号を右(北東)へ、県道37号鳥羽松坂線です

約400mのJR参宮線伊勢市駅前で北西に向きを変え

道成りに約2.1kmの「渡会橋東詰」信号を右(北)へ入ると直ぐ左手の

駐車場に入りました

駐車場に入りました

「三重県指定 名勝 宮川堤 散策マップ」です、「境楠」に続いて①の「松井孫右衛門人柱堤(浅間堤)」へ行きましょう

横断歩道を渡って南へ「みや川」土手道を進みます

約100mで説明版です

柳の渡し・中島口大石階段跡・ドンデン場

所在地 伊勢市中島2丁目

【柳の渡し】西国・熊野から参宮客が宮川を渡るための船渡し場です。河端町側に柳の木が多くあったことに由来します。

また、桜の渡し(下の渡し)対して上流に位置していたことから上の渡しともよばれています。

西国方面からの参宮客は、奈良県の榛原から奥宇陀の山間部を通り、三重県津市三杉町、松坂市飯南町、多気町、玉城町を経て柳の渡しに至ります。

江戸時代、宮川には造りのしっかりした橋がなかったため、参宮客が山田に入るためになくてはならない渡しでした。

明治30年(1897)の参宮鉄道の開通、同44年(1911)の渡会橋の架橋でその役割を終え、歴史に幕を閉じました。

【中島口大石階段跡】江戸時代、宮川の水位を表すのに中島口(柳の渡し)の堤にあった12段の石段が用いられていました。

通常時の水面より9尺5寸(約288cm)で下の一段を浸すことになり、12段目は3丈6寸(約927cm)とされています。

外宮鳥居前町の山田は、土地の低い所が多く、度々洪水の被害にあっており、地域にとって、大雨・台風時に宮川の水位を知ることは重要でした。

【御木曳(おきひき)について】神宮(内宮・外宮)では、20年ごとに社殿を建て替え、御装束と御神宝類を新調して、旧殿から新殿に遷す「式年遷宮」が古くから行われてきました。

御木曳は、式年遷宮で用いられる御用材を運ぶ行事のことで、遷宮の年の数年前に行われます。

内宮へは、五十鈴川を利用することから川曳(かわびき)・外宮へは、宮川から陸路を利用することから陸曳(おかびき)とそれぞれ呼ばれています。

元は、御用材運搬の荷役であったとされ、慶長年間(1596~1614)の遷宮あたりから、奉曳(ほうえい)の順序や方法等が整備され、現在の内容に近いものになったと言われています。

御木曳に従事することを奉曳と言い、御用材を乗せる車を奉曳車、それを曳く市内の各団を奉曳団と呼びます。

平成18年に行われた第62回の神宮式年遷宮の御木曳では、陸曳60団、川曳19団が奉曳に参加しました。

【ドンデン場】宮川から引き上げられた御用材が運ばれる宮川堤上ののことをドンデン場と言います。

宮川の河川敷に設置された御用材保管場所から各奉曳団ごとに御用材を受け取り、ソリに載せ、お木曳のために宮川堤に臨時に設けられた土盛坂を上ってドンデン場に至ります。

御用材の前後に綱をつけて陸側と川側に分かれて上下に揺さぶります。水を切るためであると言われ、大きく木を揺らすさまが、ドンデンドンデンと音を立てるかのように見えることからそう呼ばれるようになったと言われています。

ここで直ぐに陸側へ御用材が引き入れられるのではなく、時間の許す限り、川中へ御用材を再度浸けたり、ドンデン場でせめぎ合いを何度か行ったりし、最後は中島の出発点へ堤を一気に駆け下りていきます。

御木曳の開幕を告げる重要な場面です。

令和3年12月 伊勢市文化政策課

さらに南へ

約100m「御川神事場跡」です

説明版です

御川神事場跡 所在 伊勢市中島町2丁目

浅間堤北方の右岸河川敷を古くは饗河原(あえのかわら)と呼び、毎年5月3日に御川神事という行事が行われていました。

神役人たちは、漁人とも呼ばれ、古式にならい、烏帽子と浴衣を着用してこの付近から川に入り、流れに網を使って鮎を取りましあた。

安永5年(1776)に漁人の最上役、川守という者が神宮へ提出した文書によるっと、この年の漁人は、京町6人、川端11人、下小俣8人で、5月3日から9月6日までの期間に、3333匹の鮎を神宮に奉納したことがわかります。

伊勢神宮の神官や信仰心の厚い町人は、御川神事が終わるまでは、その年の若鮎を口にしなかったと言われています。

現在は行われていない神事ですが、この古記録から江戸時代における神宮の御贄の調達や、神宮と町人たちの関わりを知ることができます。

令和3年12月 伊勢市文化政策課

東側の県道22号線側に向かいます

浅間堤入り口の公園です

大きな鳥居が有ります

説明版です

浅間堤と松井孫右衛門人柱伝承

【浅間堤】 修築年 延享5年(1748)・築造者 山田惣中

宮川堤に残る4本の水刎堤のうち最上流に位置する堤です。

洪水時の無事を祈る垢離行者は祠を設け、富士山を拝んだということから浅間堤と名付けられています。

長さは85間(約155m)で、宮川堤の現存する水刎提の中では最長です。

水刎堤は、本提から下流側に向けて斜めに突き出た堤で、突き出し堤とも呼ばれています。

洪水の流れを弱めて本提を守る治水機能があり、現在でもその機能を発揮していることから平成28年に、「土木学会選奨土木遺産」に認定されています。

堤上には、松井孫右衛門伝承を受け、近隣の人々が、孫右衛門を供養するために石造物を埋納棺上に安置したとされ、それを祀った松井孫右衛門社が鎮座しています。

下記の人柱伝承から「松井孫右衛門人柱堤」とも呼ばれています。

現在、松井孫右衛門顕彰会により、8月25日を命日とし、「松井孫右衛門ご命日祭」が営まれており、宮川堤の保全に祈りを捧げた孫右衛門の志は、今も地域の人々の中に息づいています。

【松井孫右衛門人柱伝承】 出典:「宇治山田市史資料」

江戸時代、宮川堤は、今のように厳重な造りではなかったため、洪水によって、幾度も決壊していました。その度に宮川沿いの町では家屋が流出するなどの損害が生じていました。

これ以上の被害を出さないために、中島町字中野の松井孫右衛門という老爺が自ら人柱になることを決心しました。

役人と共に着袴して堤防の見分に赴いた時に、自分の袴に継当てを縫い付けて、堤上の民衆に向かい、「宮川の洪水から人々を救済するためには、人柱が必要で。袴に継切を当てた者を人柱とする。」と言いました。それを聞いた民衆は青ざめながら、自らの袴を調べました。

調べはやがて孫右衛門にも及び、その袴からは、先に縫い付けた継当てが見つかりました。孫右衛門は、やむを得ない顔をして人柱になることを承諾しました。

孫右衛門は、皆に生き別れして棺に入りました。親族は、少しでも長く息が続くように棺内から堤上に竹筒を通し、食物等を入れて埋棺しました。

その後通夜が執り行われた際には、竹筒より孫右衛門が棺の中で叩く鐘の音が聞こえていましたが、次第にその音が弱くなっていきました。三日目には遂に鐘の音が聞こえなくなり、泣く泣く竹筒が抜きとられました。

令和3年1月 伊勢市教育委員会

浅間堤の上を北西へ進むと目的の「浅間堤のケヤキ」です

東側から

説明版です

市天然記念物 浅間堤のケヤキ

所在 伊勢市中島2丁目

指定 令和5年1月23日

推定樹齢はおよそ150年、胸高周囲5.8m、樹高28mです。

生育する浅間堤は宮川堤最上流の水刎堤(みずはねつつみ)で堤上に人柱になたと伝わる松井孫右衛門を祀る社があります。

ケヤキ(欅)は二レ科の落葉高木で本州から九州の平野・丘陵地から山地に分布します。幹は直立し枝は扇状に広がって伸びます。樹皮は灰褐色で滑らかですが、老樹の幹では一部が鱗状にはげ落ちます。葉は互生し長卵形で先はとがり、長さが3~7cmで縁に鋸歯があります。春になると、新緑と同時に淡黄緑色の小花を開きます。

浅間堤のケヤキは市内最大規模で、三重県指定の天然記念物「国津神社のケヤキ」(津市三杉町 胸高周囲7.8m樹高28m)にも匹敵するため、市の天然記念物に指定しています。

令和6年3月 伊勢市文化政策課

北西側から

西側の道路から見ました

道路をもう少しだけ南へ行って撮影しました

次は、北西側の「松井孫右衛門堤のムクノキ」です

2025・1・26・8・00