萬松寺は東松山市役所の南東約4kmの国道407号線沿いにあります

松山城跡の真南の丘の上です

歩道橋の下が入口です、山門わきに駐車場があります

曹洞宗 萬松寺です

山門です

六地蔵様やお地蔵様がいらっしゃいます

鐘楼です

本堂です

本堂の西側に土塁が残ります土塁の脇の道は虎口の様でもあります

墓地の中にも、櫓台の様なものが有りましたが、撮り忘れました

本堂の西側墓地の中に椎の古木が有ります、説明版があります

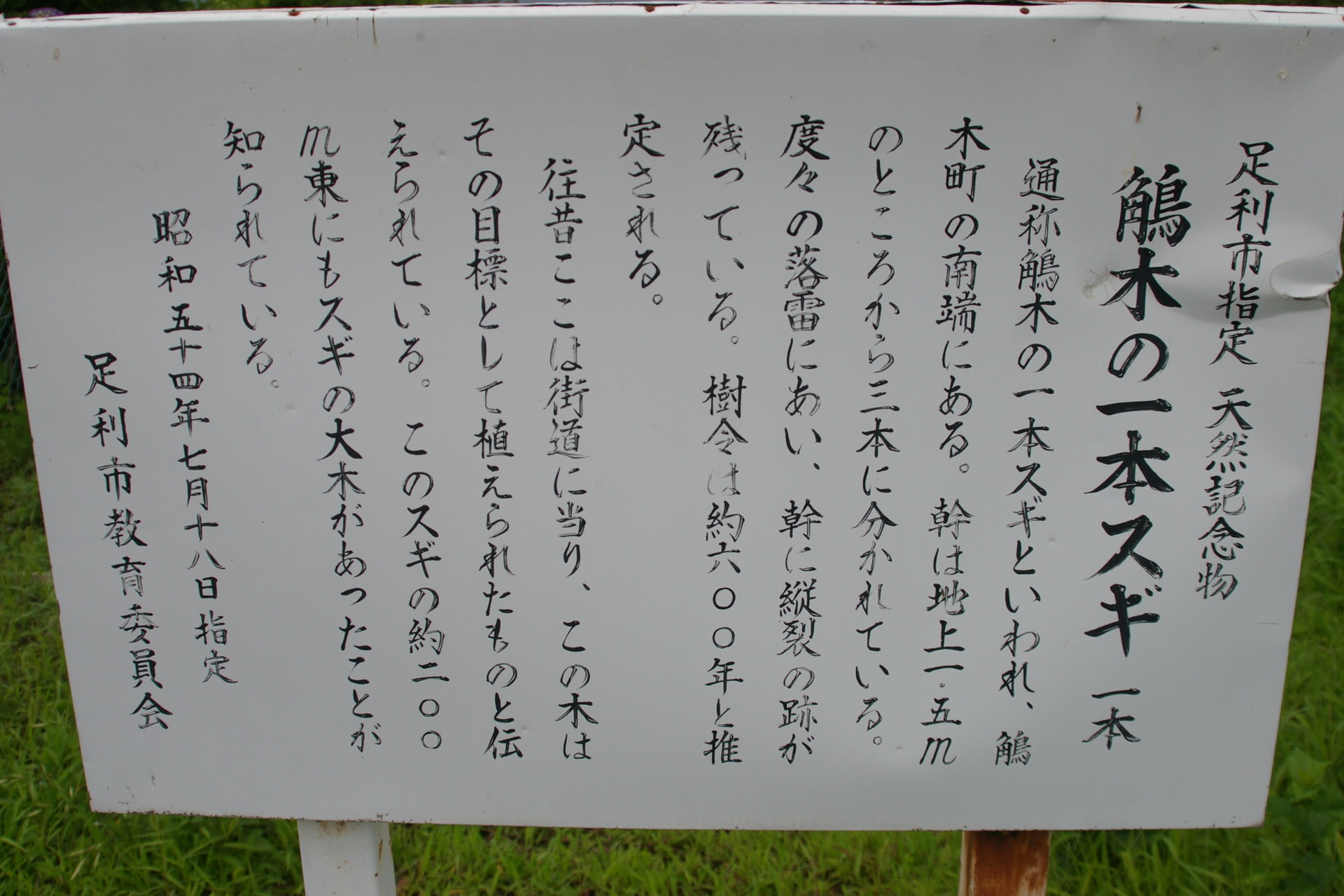

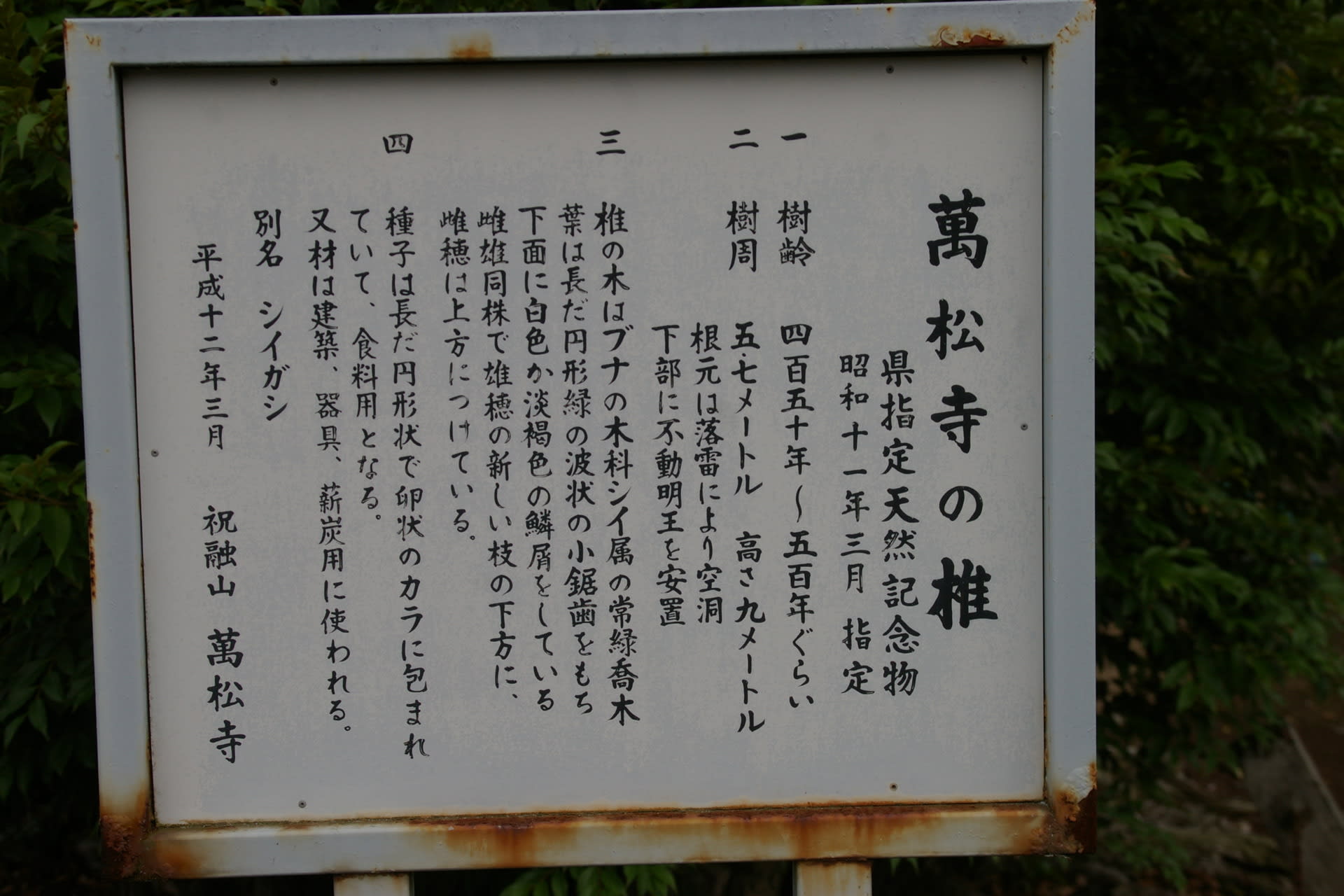

萬松寺の椎

県指定天然記念物

昭和十一年三月 指定

一、樹齢 四百五十年~五百年くらい

二、樹周 五,七メートル 高さ九メートル

根元には落雷によるくうどう株に不動明王を安置

三、椎の木はブナの木科シイ属の常緑喬木、葉は長だ円形緑の波状の小鋸歯を持ち、下面に白色か

褐色の鱗屑をしている、雌雄同株で雄穂の新しい枝の下方に、雌穂は上方につけている。

四、種子は長だ円形で卵状のカラい包まれていて、食用となる。

又材は建築、器具、薪炭用に使われる。

別名 シイガシ

平成十二年三月 祝融山 萬松寺

十五年程前までは、もっと大きかったのかもしれませんね

南側に不動明王様です

北側から

落雷の跡でしょうか、黒く成っています

本堂北側にも大きな木が有ります

枝を選定されてしまっていますが大きな木です

目測目通り4m程でしょうか

参道脇の桜の木も大きなものです

では、次へ行きましょう

松山城跡の真南の丘の上です

歩道橋の下が入口です、山門わきに駐車場があります

曹洞宗 萬松寺です

山門です

六地蔵様やお地蔵様がいらっしゃいます

鐘楼です

本堂です

本堂の西側に土塁が残ります土塁の脇の道は虎口の様でもあります

墓地の中にも、櫓台の様なものが有りましたが、撮り忘れました

本堂の西側墓地の中に椎の古木が有ります、説明版があります

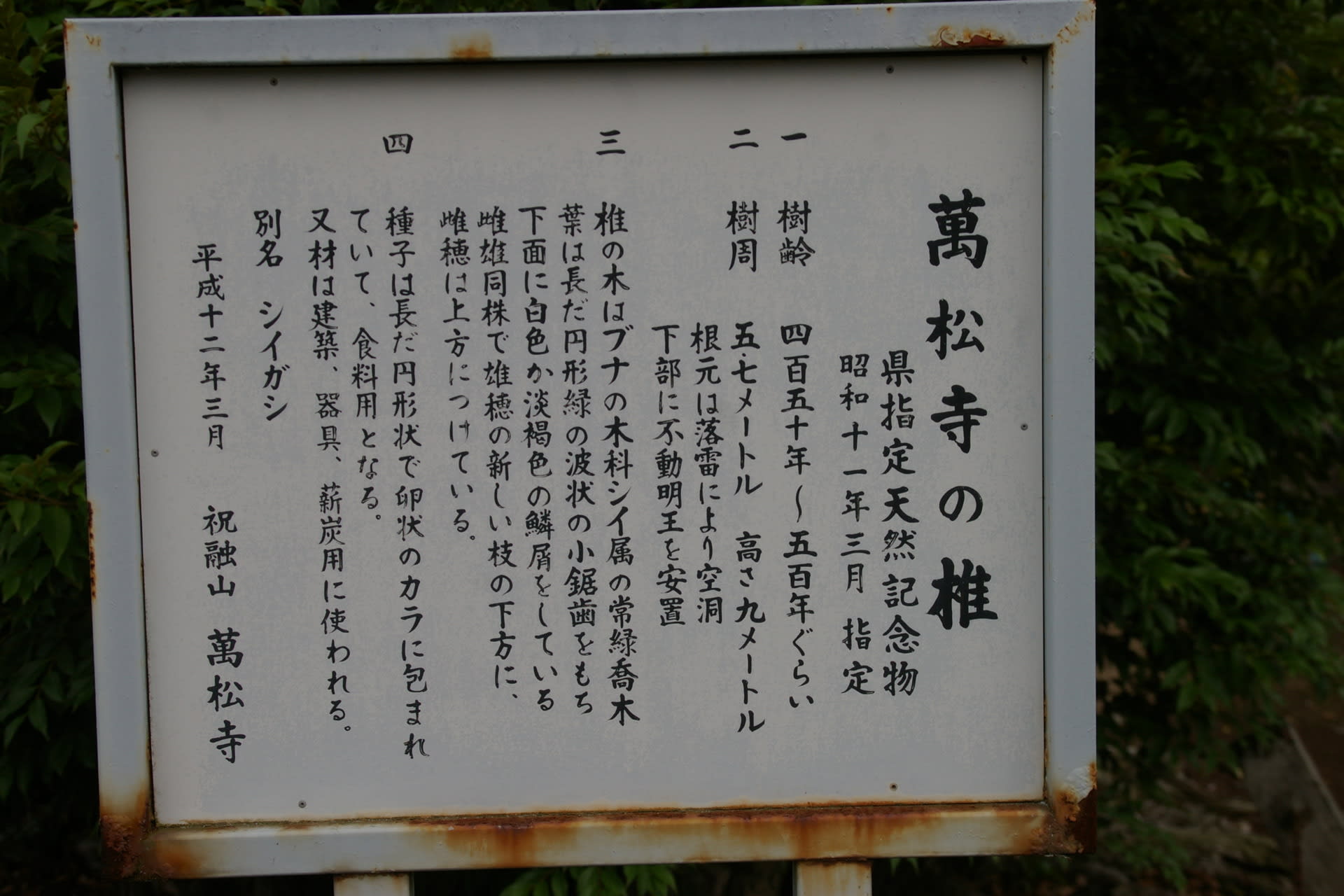

萬松寺の椎

県指定天然記念物

昭和十一年三月 指定

一、樹齢 四百五十年~五百年くらい

二、樹周 五,七メートル 高さ九メートル

根元には落雷によるくうどう株に不動明王を安置

三、椎の木はブナの木科シイ属の常緑喬木、葉は長だ円形緑の波状の小鋸歯を持ち、下面に白色か

褐色の鱗屑をしている、雌雄同株で雄穂の新しい枝の下方に、雌穂は上方につけている。

四、種子は長だ円形で卵状のカラい包まれていて、食用となる。

又材は建築、器具、薪炭用に使われる。

別名 シイガシ

平成十二年三月 祝融山 萬松寺

十五年程前までは、もっと大きかったのかもしれませんね

南側に不動明王様です

北側から

落雷の跡でしょうか、黒く成っています

本堂北側にも大きな木が有ります

枝を選定されてしまっていますが大きな木です

目測目通り4m程でしょうか

参道脇の桜の木も大きなものです

では、次へ行きましょう