八木馬回地区は、南あわじ市役所の東南東約4kmのところ

南あわじ市役所西側の道路を南へ、約500mで国道28号線を左(東北東)へ出ます

約500mの「立石」信号を右(南南東)へ、周りは日本一の玉ねぎの生産地です

玉ねぎを吊るし乾燥させる建物や、収獲を行う特殊な運搬機が走っています

約1.5kmで「食肉御三昭」の看板を斜め左(東)へ坂道を上って行くと右手に「皿池」という溜池が見えます

約1.4kmの左手に墓地のある交差点を左(北東)へ

約200mで右手に成相寺の山門が見えて来ます

山門西側の「成相ふれあいセンター前に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

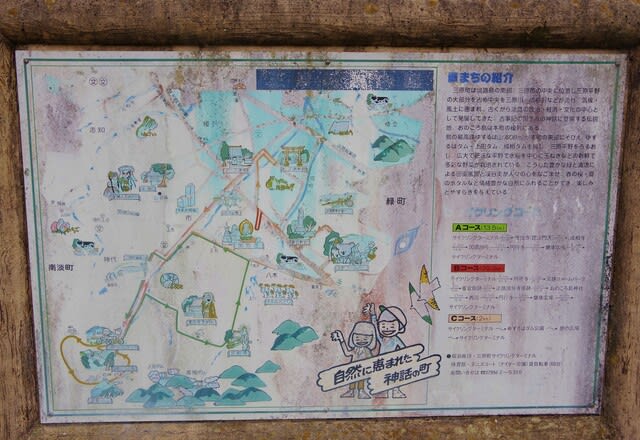

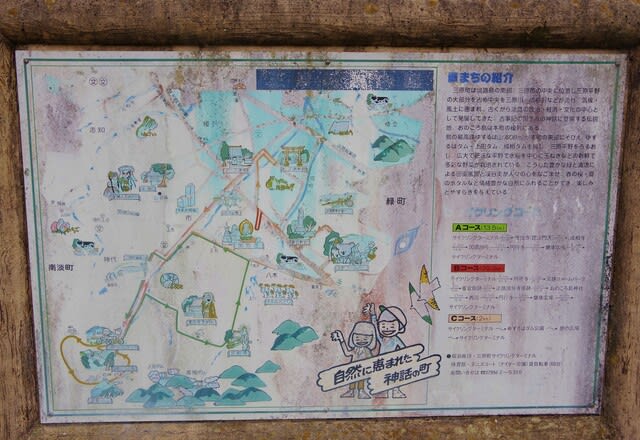

薄くなってしまっていますが、サイクリングコースの案内図です、成相寺は真ん中下側です。

■まちの紹介

三原町は淡路島の南部、三原郡の中央に位置し三原平野の大部分を占め中央を三原川・成相川などが流れ、気候・風土に恵まれ、古くから淡路の政治・経済・文化の中心として発展してきた。

古事記の国生みの神話に登場する伝説の地、おのころ島は本町の榎列(えなみ)にある。

島の最高峰諭鶴羽(ゆするは)山(608m)が本町の東部にそびえ、ゆずるはダム・上田ダム・成相ダムを擁し、三原平原をうるおし、広大で肥沃な平野で水稲を中心に玉ねぎなどの新鮮で多彩な野菜が栽培されている。

こうした豊かな緑と清流による田園風景と渓谷美が人々の心をなごませ、春の桜・夏のホタルなど情緒豊かな自然にふれることができ、楽しみとやすらぎを与えている。

*平成17年(2005)1月11日に 三原郡全町の三原町、緑町、西淡町、南淡町の4町が新設合併し、南あわじ市が誕生しました。

擁護山 成相寺山門の仁王門です

薬師如来の石碑です

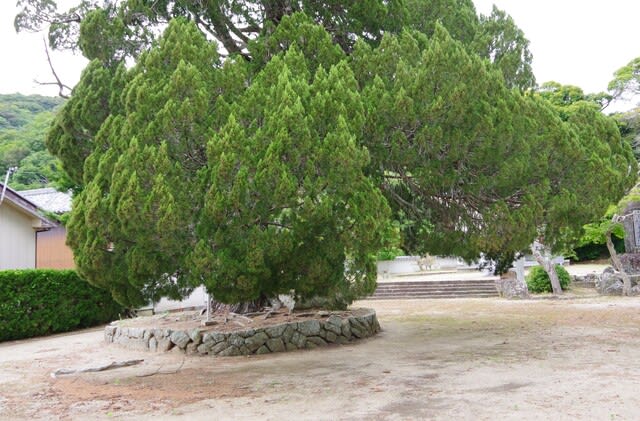

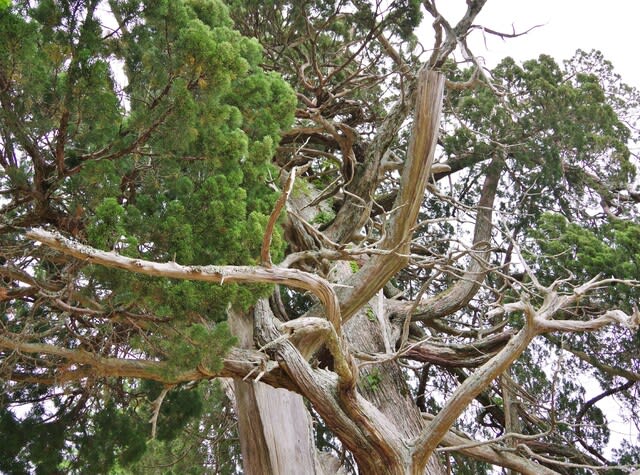

山門を潜ると境内左手に目的のイブキです

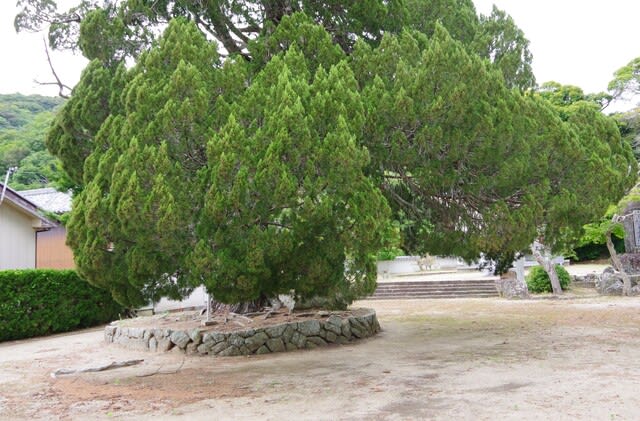

南東側から

説明版です

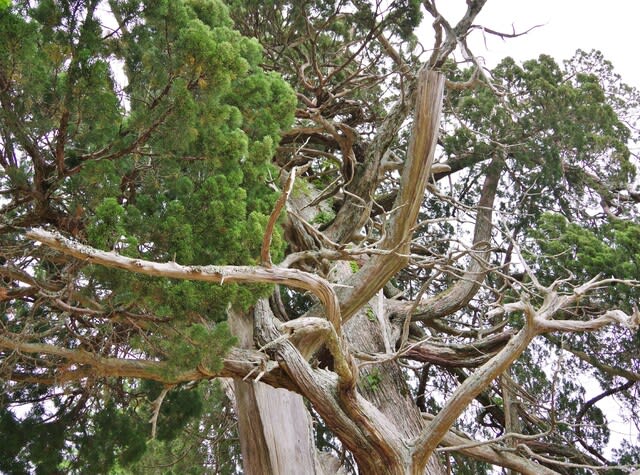

市指定天然記念物(いぶき)

寺伝によれば、この木は中興の相実弘上人のお手植えで、樹齢数百年といわれる。

幹廻7.0m、高さ16m、東西14m、南北16m巨木に成長したこの種のものは淡路島内では唯一の存在であり町指定天然記念物とした。

*三原町時代に天然記念物として指定され、南あわじ市に成っても受け継がれています。

南西側から

西側から

北側から

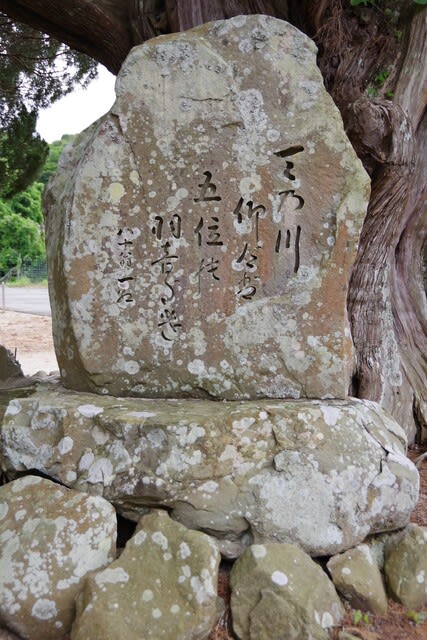

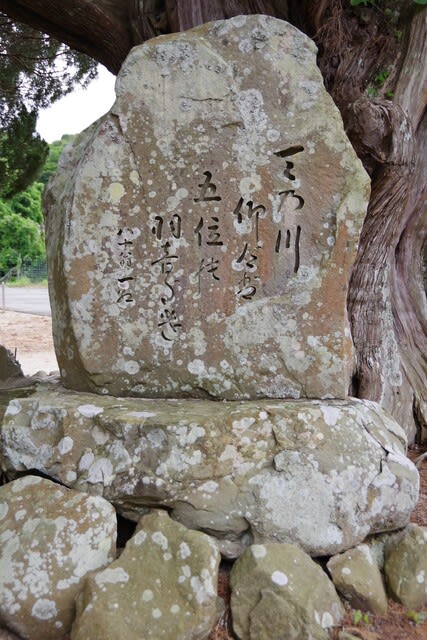

歌碑です

宝蔵でしょうか

大きな宝篋印塔です

本堂です

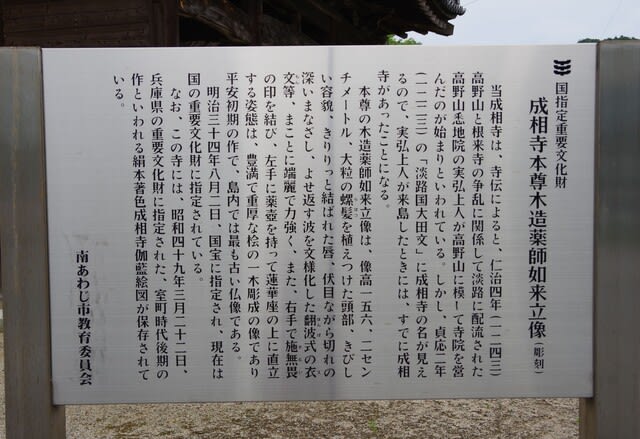

説明版です

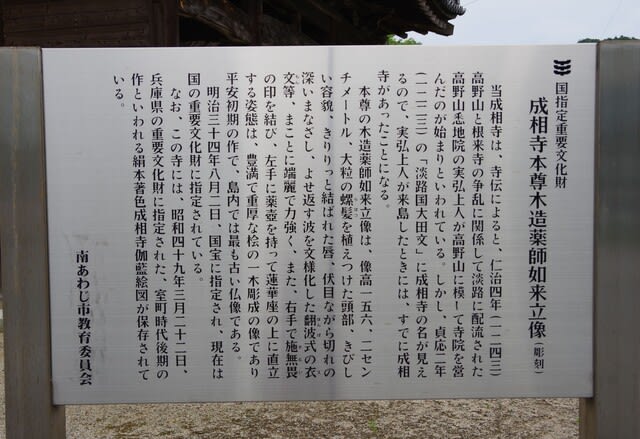

国指定重要文化財

成相寺本尊木造薬師如来立像(彫刻)

当成相寺は、寺伝によると、仁治4年(1243)高野山と根来寺の争乱に関係して淡路に配流された高野山悉地院の実弘上人が、高野山に模して寺院を営んだのが始まりいわれている。

しかし、貞応2年(1223)の「淡路国大田文」に成相寺の名が見えるので、実弘上人が来島したときには、すでに成相寺があったことになる。

本尊の木造薬師如来立像は、像高156.2cm、大粒の螺髪を植えつけた頭部、厳しい容貌、きりりと結ばれた唇、伏目ながら切れの深いまなざし、よせ返す波を文様化した翻波式の衣文等、まことに端麗で力強く、また、右手で施無畏の印を結び、左手に薬壺を持って蓮華座の上に直立する姿態は、豊満で重厚な桧の一木彫成の像であり、平安初期の作で、島内で最も古い仏像である。

明治34年8月2日、国宝に指定され、現在は国の重要文化財に指定されている。

なお、この寺には、昭和49年3月22日、兵庫県の重要文化財に指定された、室町時代後期の作といわれる絹本着色成相寺伽藍絵図が保存されている。

南あわじ市教育委員会

境内南東側には石仏や五輪塔等が集められています

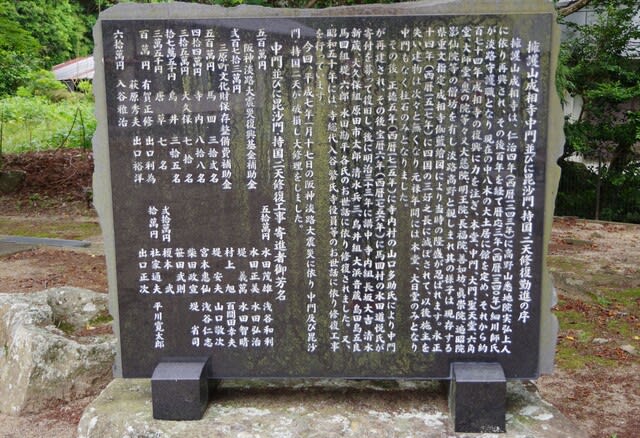

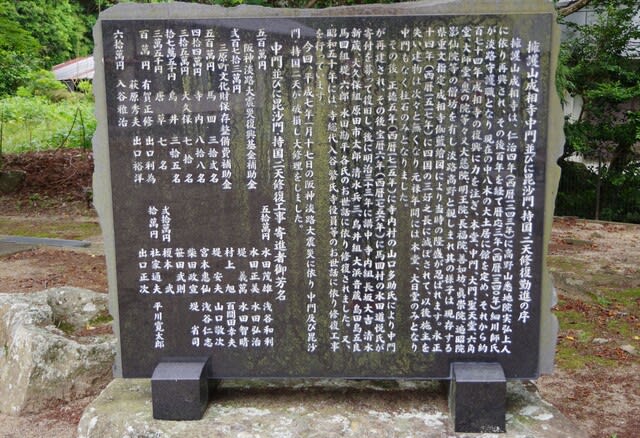

阪神淡路大震災にる修理に関する石碑です

擁護山成相寺中門並びに毘沙門・持黒・二天修復勧進の序

擁護山成相寺は、仁治4年(西暦1243年)に高野山悉地院実弘上人により再興され、その後百年を経て暦応3年(西暦1340年)細川師氏が淡路守護職となり、現在の中八木の大土居に舘を定め、それから約174年成相寺の復興に力を注ぎ、本堂、中門、大門、聖天堂、六角堂、大師堂、奥の院等々又大慈院、明王院、長福院、善如坊、眞崇院、遍昭院、影仙院等の僧房を有し、淡路高野と親しまれ其の様子は、現存する県重文指定成相寺伽藍絵図により当時の隆盛が偲ばれます。

永正14年(西暦1517年)に四国の三好之長に滅ぼされて、以後施主を失い建物は次々と無くなり、元禄年間には、本堂、大日堂のみとなり、中門もなく柱石のみとなりました。

その後、正徳5年(西暦1715年)に寺内村の山口多助氏により中門が再建され、その後宝暦6年(西暦1756年)に馬囬村の水田道悦氏が寄付を募って復旧し、後に明治33年に講中、寺内組長坂大吉、清水新蔵、大久保組原田市太郎、清水兵三、鳥居組大浜音蔵、島田島五良、馬囬組堤六郎、水田勘平各氏のお世話に依り修復されました。

又、昭和50年には、寺総代入谷繁氏、寺役員等のお世話に依り修復工事を行っています。

今回、平成7年1月17日の阪神淡路大震災に依り、中門及び毘沙門・持黒二天が破損し、大修理をしました。

では、次へ行きましょう

2024・6・6・16・50

南あわじ市役所西側の道路を南へ、約500mで国道28号線を左(東北東)へ出ます

約500mの「立石」信号を右(南南東)へ、周りは日本一の玉ねぎの生産地です

玉ねぎを吊るし乾燥させる建物や、収獲を行う特殊な運搬機が走っています

約1.5kmで「食肉御三昭」の看板を斜め左(東)へ坂道を上って行くと右手に「皿池」という溜池が見えます

約1.4kmの左手に墓地のある交差点を左(北東)へ

約200mで右手に成相寺の山門が見えて来ます

山門西側の「成相ふれあいセンター前に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

薄くなってしまっていますが、サイクリングコースの案内図です、成相寺は真ん中下側です。

■まちの紹介

三原町は淡路島の南部、三原郡の中央に位置し三原平野の大部分を占め中央を三原川・成相川などが流れ、気候・風土に恵まれ、古くから淡路の政治・経済・文化の中心として発展してきた。

古事記の国生みの神話に登場する伝説の地、おのころ島は本町の榎列(えなみ)にある。

島の最高峰諭鶴羽(ゆするは)山(608m)が本町の東部にそびえ、ゆずるはダム・上田ダム・成相ダムを擁し、三原平原をうるおし、広大で肥沃な平野で水稲を中心に玉ねぎなどの新鮮で多彩な野菜が栽培されている。

こうした豊かな緑と清流による田園風景と渓谷美が人々の心をなごませ、春の桜・夏のホタルなど情緒豊かな自然にふれることができ、楽しみとやすらぎを与えている。

*平成17年(2005)1月11日に 三原郡全町の三原町、緑町、西淡町、南淡町の4町が新設合併し、南あわじ市が誕生しました。

擁護山 成相寺山門の仁王門です

薬師如来の石碑です

山門を潜ると境内左手に目的のイブキです

南東側から

説明版です

市指定天然記念物(いぶき)

寺伝によれば、この木は中興の相実弘上人のお手植えで、樹齢数百年といわれる。

幹廻7.0m、高さ16m、東西14m、南北16m巨木に成長したこの種のものは淡路島内では唯一の存在であり町指定天然記念物とした。

*三原町時代に天然記念物として指定され、南あわじ市に成っても受け継がれています。

南西側から

西側から

北側から

歌碑です

宝蔵でしょうか

大きな宝篋印塔です

本堂です

説明版です

国指定重要文化財

成相寺本尊木造薬師如来立像(彫刻)

当成相寺は、寺伝によると、仁治4年(1243)高野山と根来寺の争乱に関係して淡路に配流された高野山悉地院の実弘上人が、高野山に模して寺院を営んだのが始まりいわれている。

しかし、貞応2年(1223)の「淡路国大田文」に成相寺の名が見えるので、実弘上人が来島したときには、すでに成相寺があったことになる。

本尊の木造薬師如来立像は、像高156.2cm、大粒の螺髪を植えつけた頭部、厳しい容貌、きりりと結ばれた唇、伏目ながら切れの深いまなざし、よせ返す波を文様化した翻波式の衣文等、まことに端麗で力強く、また、右手で施無畏の印を結び、左手に薬壺を持って蓮華座の上に直立する姿態は、豊満で重厚な桧の一木彫成の像であり、平安初期の作で、島内で最も古い仏像である。

明治34年8月2日、国宝に指定され、現在は国の重要文化財に指定されている。

なお、この寺には、昭和49年3月22日、兵庫県の重要文化財に指定された、室町時代後期の作といわれる絹本着色成相寺伽藍絵図が保存されている。

南あわじ市教育委員会

境内南東側には石仏や五輪塔等が集められています

阪神淡路大震災にる修理に関する石碑です

擁護山成相寺中門並びに毘沙門・持黒・二天修復勧進の序

擁護山成相寺は、仁治4年(西暦1243年)に高野山悉地院実弘上人により再興され、その後百年を経て暦応3年(西暦1340年)細川師氏が淡路守護職となり、現在の中八木の大土居に舘を定め、それから約174年成相寺の復興に力を注ぎ、本堂、中門、大門、聖天堂、六角堂、大師堂、奥の院等々又大慈院、明王院、長福院、善如坊、眞崇院、遍昭院、影仙院等の僧房を有し、淡路高野と親しまれ其の様子は、現存する県重文指定成相寺伽藍絵図により当時の隆盛が偲ばれます。

永正14年(西暦1517年)に四国の三好之長に滅ぼされて、以後施主を失い建物は次々と無くなり、元禄年間には、本堂、大日堂のみとなり、中門もなく柱石のみとなりました。

その後、正徳5年(西暦1715年)に寺内村の山口多助氏により中門が再建され、その後宝暦6年(西暦1756年)に馬囬村の水田道悦氏が寄付を募って復旧し、後に明治33年に講中、寺内組長坂大吉、清水新蔵、大久保組原田市太郎、清水兵三、鳥居組大浜音蔵、島田島五良、馬囬組堤六郎、水田勘平各氏のお世話に依り修復されました。

又、昭和50年には、寺総代入谷繁氏、寺役員等のお世話に依り修復工事を行っています。

今回、平成7年1月17日の阪神淡路大震災に依り、中門及び毘沙門・持黒二天が破損し、大修理をしました。

では、次へ行きましょう

2024・6・6・16・50

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます