中田地区は、金山町役場の北約3kmのところ

国道13号線を北へ、金山町北インターチェンジを右の旧道へ入ります

大きく蛇行した旧道を進み、中田集落に入って

国道が右(東)に大きくカーブすると右側に鳥居が見えて来ます

右手の丘の上に弥彦神社が鎮座します

国道北側のゴミ集積所前に 車を止めさせていただきました

車を止めさせていただきました

参道入り口です

鳥居です

説明版が有ります

上中田弥彦神社

当神社は天香具山命を祭神とし、確実ではないが、文明6年(1417年)創建と言われている。

昔、越後から来た人が外沢口の山で炭焼きをしていたが、郷里の弥彦神社を信仰し、神像を石で刻んで朝・夕礼拝していた。のちにその炭焼きは中田に移り住み、その神像を村後ろの丘に祀ったのが始まりと伝えられている。炭焼きの住んでいた外沢口の山では、現在も「弥彦」の地名が残っている。

弥彦神社の境内には、社殿の他に山神の社と稲荷・秋葉の二つの小祠がある。これらを、創建時に植えられたと言われる樹齢約300年の杉や欅の大木が囲み、神域に荘厳さと神秘感を与えている。双幹ではあるが、目通り太さ775cmもある杉を筆頭として、500cm以上の大木が立ち並んでいる。これらの社木は平成11年に町の天然記念物に指定された。

しかし、平成28年、社木の多くが老木となって倒木の恐れがあることから伐採され、町指定が解除された。

平成28年 金山町

*目的の杉は伐られてしまったようですが、見に行ってみましょう

擁壁の間に参道が伸びています

コンクリート製の階段です

参道階段の両脇にはケヤキの大木が門のように在ります

階段を上りきると視界が開けて社殿が見えました

境内社の祠は説明版にあった「稲荷と秋葉の小祠」のようです

一段高い所には「山神の社」のようです

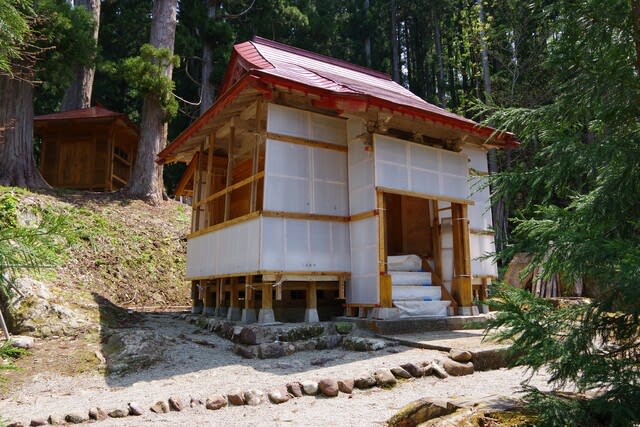

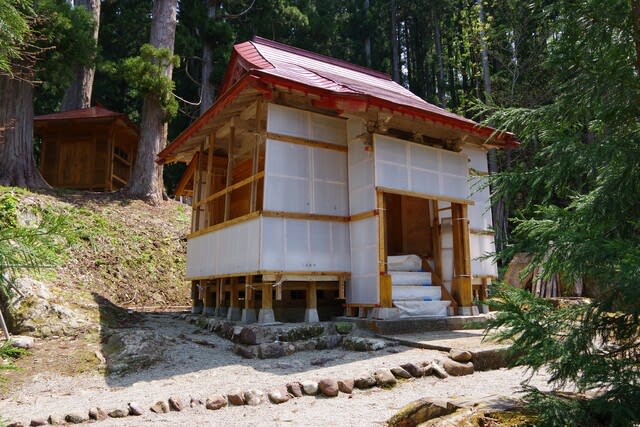

社殿です

社殿前の切り株です、7~8本の木々が在ったようです

*杉の合体木で幹囲8.2mのものだったそうで残念です

社殿の南側にも古い切り株が残ります

山神に社への参道です

石段を上ると

社です

社の周りにはスギの大木が残ります

春の草花を見ることが出来ました

では、次へ行きましょう

国道13号線を北へ、金山町北インターチェンジを右の旧道へ入ります

大きく蛇行した旧道を進み、中田集落に入って

国道が右(東)に大きくカーブすると右側に鳥居が見えて来ます

右手の丘の上に弥彦神社が鎮座します

国道北側のゴミ集積所前に

車を止めさせていただきました

車を止めさせていただきました

参道入り口です

鳥居です

説明版が有ります

上中田弥彦神社

当神社は天香具山命を祭神とし、確実ではないが、文明6年(1417年)創建と言われている。

昔、越後から来た人が外沢口の山で炭焼きをしていたが、郷里の弥彦神社を信仰し、神像を石で刻んで朝・夕礼拝していた。のちにその炭焼きは中田に移り住み、その神像を村後ろの丘に祀ったのが始まりと伝えられている。炭焼きの住んでいた外沢口の山では、現在も「弥彦」の地名が残っている。

弥彦神社の境内には、社殿の他に山神の社と稲荷・秋葉の二つの小祠がある。これらを、創建時に植えられたと言われる樹齢約300年の杉や欅の大木が囲み、神域に荘厳さと神秘感を与えている。双幹ではあるが、目通り太さ775cmもある杉を筆頭として、500cm以上の大木が立ち並んでいる。これらの社木は平成11年に町の天然記念物に指定された。

しかし、平成28年、社木の多くが老木となって倒木の恐れがあることから伐採され、町指定が解除された。

平成28年 金山町

*目的の杉は伐られてしまったようですが、見に行ってみましょう

擁壁の間に参道が伸びています

コンクリート製の階段です

参道階段の両脇にはケヤキの大木が門のように在ります

階段を上りきると視界が開けて社殿が見えました

境内社の祠は説明版にあった「稲荷と秋葉の小祠」のようです

一段高い所には「山神の社」のようです

社殿です

社殿前の切り株です、7~8本の木々が在ったようです

*杉の合体木で幹囲8.2mのものだったそうで残念です

社殿の南側にも古い切り株が残ります

山神に社への参道です

石段を上ると

社です

社の周りにはスギの大木が残ります

春の草花を見ることが出来ました

では、次へ行きましょう