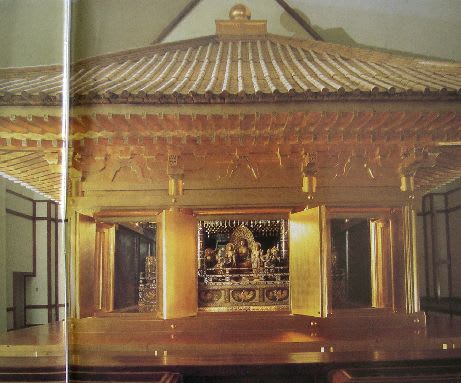

凛とした空気に包まれる金色覆堂この中に金色堂が保護されています。撮影禁止でした。

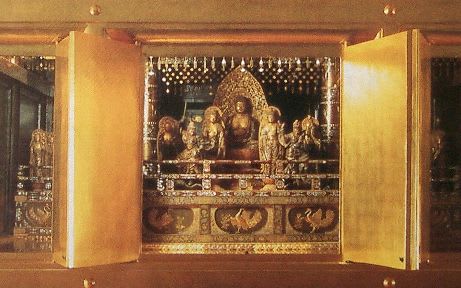

柱 壁 扉 床 そして軒下にいたるまですべて金箔で覆われまさに(黄金色)のお堂。

天治元年(1124)の造立で、中尊寺創建当初の唯一の遺構です。皆金色の阿弥陀堂

は荘厳の限りが尽くされまさに極楽浄土を現世に表しています。

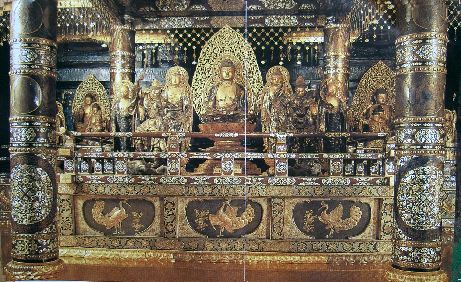

内部の装飾に目をうばわれます。四本の巻柱や仏壇(須弥壇[しゅみだん]

長押し[なげし]まで、白く光る夜光貝の〈らでん〉細工・透かし彫りの金具・

漆の蒔絵と、お堂全体があたかも一つの工芸品の感がします。

仏像は、ご本尊阿弥陀如来、その前に観音菩薩・勢至菩薩[せいしぼさつ]。

左右に三体ずつの六地蔵菩薩、

最前列が持国天[じこくてん]と増長天[ぞうちょうてん]が仏界を守護しています。

中央の須弥壇の中に初代清衡公、向かって左の壇に二代基衡公、

右に三代秀衡公の御遺体と四代泰衡公の首級が納められているのです。

夜光貝や螺鈿(らでん)紫壇アフリカ象の象牙などの材料は、当時の交易の広さを物語ります。

黄金が支えた平泉。

領内で産出される黄金だった。みちのくの産金は8世紀に始まるが、

それが日本で最初の産金でもあった。以後清衡はみちのくの産金を支配する

ことで仏教楽土の基礎を着実に築いていった。

カメラ禁止でしたパンフレットをコンデジで撮影アップいたしました。

カメラ禁止でしたパンフレットをコンデジで撮影アップいたしました。

金色堂旧覆堂 内部

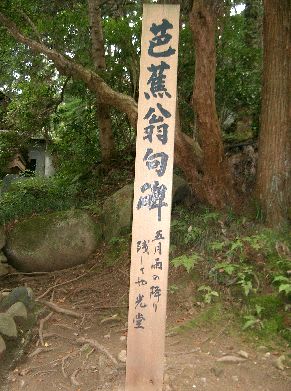

松尾芭蕉 平泉減亡から500年後高館に登り

〔夏草や兵どもが夢の跡〕と生涯最高とも呼べる名句を詠んだ

義経堂参道に芭蕉像が立つていました。

西行法師 平安時代の歌人絶頂期平泉を2度訪れ、東稲山に咲き誇る桜を眺め。

「聞きもせず束稲山の桜ばな吉野の外にかるべしとは」と詠んだ。句碑

金楼

径蔵

昭和25年(1950)には金色堂須弥壇(しゅみだん)の内に800年の間安置

されてきた藤原四代公の御遺体の学術調査がおこなわれます。

この調査によって四代公の人種、年齢、死因、身長や血液型など多くのことが解りました。

また多数の副葬品のなか、四代泰衡公の首桶から発見されたハスの種が平成10年

開花に成功し

「中尊寺ハス」として初夏には清楚な花容をみせてくれます.

「中尊寺ハス」として初夏には清楚な花容をみせてくれます. 清衡は戦争のない理想郷を作りたいと宣言されノーベル平和賞ですね。

清衡は戦争のない理想郷を作りたいと宣言されノーベル平和賞ですね。中尊寺の旅お付き合いくださいましてありがとうございました。

初代清衡、二代基衡の後を引き継いだ秀衡の時代が平泉の絶頂期であった。

秀衡は先祖の偉業を引き継ぐ形で毛越寺を完成させると、

柳之御所の再整備を行うと共に無料光院から御所、

平泉館という平泉政治中枢をつくりあげていった。

かの源義経が平泉に落ち延び、その後秀衡が死を迎えたことで平泉の榮華は一転する。

鎌倉に幕府をもくろむ源頼朝は義経追討を大議名文に平泉に攻め込んだのである。

陸奥は源義家が安部氏との戦いを交えて以来の源氏の宿意の国。

頼朝は陸奥を手中に収める機会を狙っていたのだ。

100年の榮華を誇った奥州藤原氏であったが鎌倉軍に敗れた4代泰衡は敗死。

こうして平泉は文治五年(1189)に終焉を迎えたが、

その存在は中世日本のターニングポイントとなった。

清衡公は、前九年の合戦によって父を失い、後三年の合戦によって妻子を失う

という波乱の半生をかえりみて、戦争で命を失った敵・味方の人々、

さらに動物から草木に至るまで等しく供養し、

戦争のない平和で平等な社会をつくりたいと願いました.

境内の赤松よく手入れされておりました。

境内の風景サムネイルにしました。

タグはnon-nonさまにお借りいたしましたいつもありがとうございます。

その後金色堂へ向かいました。多くの文豪の足跡もあり散策しました。

次アップいたします。

秀衡は先祖の偉業を引き継ぐ形で毛越寺を完成させると、

柳之御所の再整備を行うと共に無料光院から御所、

平泉館という平泉政治中枢をつくりあげていった。

かの源義経が平泉に落ち延び、その後秀衡が死を迎えたことで平泉の榮華は一転する。

鎌倉に幕府をもくろむ源頼朝は義経追討を大議名文に平泉に攻め込んだのである。

陸奥は源義家が安部氏との戦いを交えて以来の源氏の宿意の国。

頼朝は陸奥を手中に収める機会を狙っていたのだ。

100年の榮華を誇った奥州藤原氏であったが鎌倉軍に敗れた4代泰衡は敗死。

こうして平泉は文治五年(1189)に終焉を迎えたが、

その存在は中世日本のターニングポイントとなった。

清衡公は、前九年の合戦によって父を失い、後三年の合戦によって妻子を失う

という波乱の半生をかえりみて、戦争で命を失った敵・味方の人々、

さらに動物から草木に至るまで等しく供養し、

戦争のない平和で平等な社会をつくりたいと願いました.

境内の赤松よく手入れされておりました。

境内の風景サムネイルにしました。

|

||||

< |

< |

< |

< |

< |

< |

< |

< |

< |

< |

タグはnon-nonさまにお借りいたしましたいつもありがとうございます。

その後金色堂へ向かいました。多くの文豪の足跡もあり散策しました。

次アップいたします。

自然が織り成す絶景の浄土ケ浜へ

自然が織り成す絶景の浄土ケ浜へ

和食がとてもおいしかったです。

和食がとてもおいしかったです。