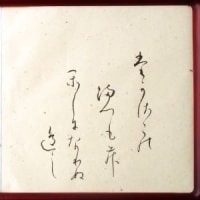

『能面』を描きました。初めてであります。

能の舞台はテレビのドラマの一シーンで見たくらいで、実際には見たこともありません。

能について知っていることと言えば、

『能面』は一見「無表情」に見えるが、見る角度によって見え方が変わるということぐらいで、

それも、どこがどのように変わるかは分からないという情けないレベルであります。

そんな私が、今回教室で、この深淵極まりないものと向き合うことと相成りました。

上のように、やや後ろに傾いた台座上のモチーフさん、

早速教室でのデッサンを進めるのですが、この教室の時点で、次の三つの特徴的なことが・・・。

一つは、“眉”は顔上部の遠くで八の字の角度を強めるとともに、

その更に上の“毛髪”は、女性なのに極端に少なくなっていく

・・・実はこれが誰かにそっくりで、教室で自分がこのことを喋りますと周囲からは笑いが・・・

二つは、“目”が笑みを浮かべた表情になる、どうしてもそうなるのです。

三つは、“口”は下顎を突き出し、口を半開きにした実に複雑な表情だということです。

何か意味があるのでしょうが描き始めた段階では分かるはずもありません。

特に二つ目の“目”については、

本来「無表情」と言われていますので、自分もモチーフを見ながら無表情、無表情と言い聞かせながら描くのですが、

何回修正しても笑みを浮かべた“目”になってしまうのです。

何だかおかしいなあ?と思いながらも、その理由は分からないまま、教室では時間終了です。

帰宅後、改めて『能面』について調べてみようと、ネットで当たってみました。辞書などによれば、

まず『能面』の種類は、大別して、

①翁面 ②女面 ③男面 ④鬼畜面 ⑤神仏面 ⑥専用面などがあるとのことです。

また『女面』には、若い女性として、小面(こおもて)、孫次郎、若女、増(ぞう)、

中年女性として、曲見(しゃくみ)、深井、

年配女性として、姥(うば)、老女などがあり、

今回描いた面は解れ毛の数から若い女性のもののようです。

そして今回の私なりの主題、その[表情の見え方]です。

一般的に能では、『能面を上下方向に傾かせる』ことで表情を変化させるとのことです。

「喜び」を表現するときには能面を「上」に傾かせ(この所作を[照らす])、

「悲しみ」を表現するときには能面を「下」に傾かせ(この所作を[曇らす])、

・・・とここまでは一般的な原則なのでしょう。

実際の能の演舞では例えば『喜びの中にも影がある』など、

「喜び」と「悲しみ」とが混在する瞬間があるとされ、

そこにメスを入れて研究したグループのことが

中日新聞(2012.11.22夕刊)に紹介されていました。

(以下、同新聞記事から)

それは、名古屋大と東大の研究グループが、

「上向き」、「下向き」の表情というものを、 “眉”、“目”、“口”のパーツごとに研究したもので、

まず静的な能面上はどうなるか?、

そして実際の舞台ではどう映る?かを研究し、

米国オンライン科学誌「プロスワン」に発表したものだとのことです。

それによると、まず静的な能面上では、

能面が「上」を向いた「喜び」のときには、

“目”は「喜び」の形の特徴を持っていたが、“眉”や “口”には「悲しみ」の形の特徴があり、

能面が「下」を向いた「悲しみ」のときには、

“目”は「悲しみ」の形の特徴を持っていたが、“眉”や “口”には「喜び」の形の特徴がある、

ことが確認された、と。

筆者が思いますに、多分この発見(?)だけでも大変なことだと思われます。

下図「能面の表情」をご参照下さい。

上掲中日新聞から(一部修正)

[筆者註]

表情には分かりにくいところもありますが、

眉、目、口の形を凹と凸で捉えれば、

表情には分かりにくいところもありますが、

眉、目、口の形を凹と凸で捉えれば、

上向きでは凸状に(最も明瞭なのは“眉”)、

下向きでは凹状に(同じく明瞭なのは“口”)

なりやすい、いやそうなる理屈です。

左右を比べながら見ますと、より分かりやすいかと。

このように研究グループは、能面そのものの表情の見え方をパーツごとに捉え、

両方の面のそれぞれのパーツには「喜び」と「悲しみ」が混在することを、

また「上向きは喜び」、「下向きは悲しみ」と原則の由来は“目”にあることを、

確認されたようです。

しかし上の図の能面を見ると“口”の印象が強いのも事実で、ここも気にかかるところです。

研究グループはここにも着目し、更に研究を進めた結果、

確かに面だけを静的に見ると、

「上向き」が「悲しみ」、「下向き」が「喜び」にと原則とは逆に見えるが、

これはあくまで面でできる表情だけでの話で、

実際の舞台では、唄や舞の所作が伴い、

例えば[曇らす]ときには、「喜びを示す口元が隠れ気味になる」

・・・原則的には“目”からくる「悲しみ」になるが、同時に“口”からくる「喜び」の表情も抑え気味ながら見える・・・あるいは残像として残る・・・

ということのようであります。

このように、「本来の表現と逆の表現を面の一部に忍ばせる」ことで、

見る側は「喜び」と「悲しみ」という逆の感情を同時に感じ、

このようにしてつくりだされた『複雑さ』に

『幽玄な表情』の一端があると推定したとのことです。

研究をした名古屋大の可合准教授(当時)は、

見る角度で表情が違うとされるダビンチの『モナリザ』とも共通点があると、

話されているという。(引用終わり)

さてさて、今回の教室のやや後ろに傾いたモチーフ、必然的に「上向き」となり、

教室の時間で何回修正しても “目”が笑顔になったことに納得!でありました。

勿論、“眉”の八の字も、“毛髪”が見えなくなることも・・・。

そして“口”です。上述の研究結果からも分かりますように、

能面における“口”は主役の“目”とは逆の役割を持っているとも言えそうです。

冒頭記しましたように口はかなり複雑な表情をしており、これもこの役割の為なのかもしれません。

幽玄の表情を内在し、深淵極まりない『能面』を描くことは、とても自分には無理だと悟った次第です。

でも、ほんの、ほんの一寸だけではありますが、能面の世界を垣間見させていただき、大変勉強になりました。

主役の能面は、私には全く知識がないので顔の輪郭、目、鼻、口あたりがこの様な感じだよねぐらいで見ていました。

次いで説明を読んでビックリ。

昔から日本にある文化は本当に色々と深いですね。

目が喜んでいるのに眉と唇が悲しんでいるなんて思いもしませんでした。

能面を付けて舞踊をしている時に顔を上向きにするか、下向きにするか、又どこで見ているかによっても表情から受ける感じは変わるのでしょうね。

今回も良い勉強になりました。

能面の知識など全くないのですが、上向きは喜びを表現するなど馬鹿の一つ覚えでしたが、作者の説明で「何回修正しても笑みを浮かべた“目”になってしまうのです。」のくだりを読んだ時、すごいな、と思いました。

作者が知識を得る前に描く際、無意識に原理原則にかなった作品を描いている、これは驚きでした。

その他の蘊蓄は大変な勉強をさせてもらいました。