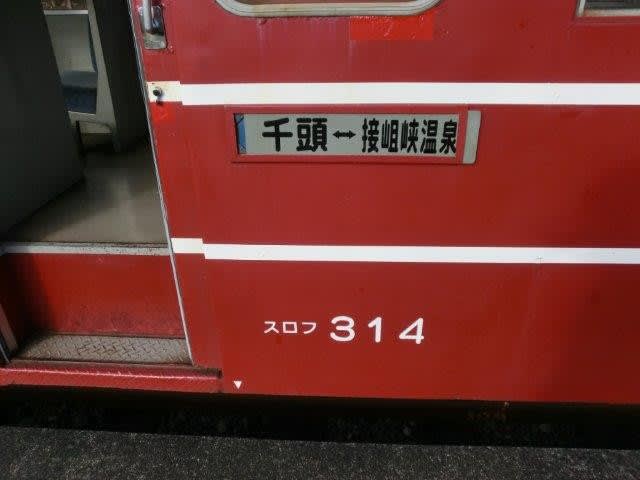

大井川鐡道井川線のアプト式列車の、9時25分の発車時刻の直前にダッシュでスロニ202まで戻って乗り込みましたが、その際に後ろのDD20形機関車の後ろに繋がっていた上図の客車スロフ314の車番と行先表示も確認のため撮っておきました。

御覧のように、後ろの客車2輌と最後尾のDD20形機関車は、接岨峡温泉駅までの運行分なので、接岨峡温泉駅にて分離されます。したがって、井川まで乗る人はその前の客車群に乗ることになります。井川線の利用客の大部分が接岨峡温泉駅までである、と聞いた事がありますが、それゆえの列車編成であるのかもしれません。

予定通りの9時25分に千頭駅を発車しました。次の川根両国駅までは4分かかりましたが、そのうちの3分ぐらいは側線と側線に置かれている車輛を見る事に専念しました。井川線における各種の車輛が見られるので、いずれ井川線もNゲージでジオラマなどを作って楽しもうと計画している身にとっては、絶好の観察見学の機会だったからです。

ですが、見学に気合を入れ過ぎて、最初の側線留置の車輛群を撮り忘れました。これは帰りにまた見学にゆくので、まあいいか、と割り切って、川根両国駅の側線に停めてあった上図のcトキ200形貨車を見て撮りました。

このcトキ200形貨車は、昭和28年(1953)に50輌が製造されて井川線に配属されていましたが、2023年現在で在籍しているのは上図のcトキ230を含めた5輌です。あとは廃車となり、そのうちの22輌がスロフ客車などに改造されています。今回私が乗っていた客車のスロニ202も、もとはcトキ225であったそうです。

cトキ200形貨車が停まっていた側線の手前の側線にも、御覧のように2輌のDD20形機関車が並んでいました。ヘッドマークを見ると、向こうの機関車のは「訓練」とありました。

川根両国駅には、周知のように車両区があって、井川線に在籍する機関車や客車や貨車の大部分が置かれています。初代から現行までの3代の機関車はもちろん、貨車も大半が置いてあるので、それらの実物を見られます。

その川根両国の車両区の横を通りました。車庫に旧塗装のDD20形機関車が、側線に客車が停めてありました。サークル仲間の鉄道マニアの川本氏に「大井川鐡道のジオラマ模型作るんなら、川根両国の車両区を作ってみたらどうや」と言われていたので、この川根両国車両区については、帰りにまた見学して資料用に色々撮影しようと考えていました。

客車の先頭のクハ600形にも「訓練」のヘッドマークが付けられていました。運転とかの訓練に使われているのでしょうか。さきに川根両国駅の側線で見かけた機関車にも「訓練」のヘッドマークが付いていたのですが、それと一連の編成であったのでしょうか。

川根両国車両区のすぐ横に上図の両国吊橋が架かっています。アニメ3期にも登場し、下を通る列車の窓から各務原なでしこが両国吊橋を見上げる場面がありますので、この両国吊橋も全国的に有名になってこれから多くのファンが訪れる聖地の一つになることでしょう。

井川線の最初の鉄橋を渡りました。寸又峡から流れる寸又川が大井川に注ぐ合流点に架かる鉄橋です。上図の右が大井川、鉄橋の下の細い流れが寸又川です。

土本駅に停車し、乗降客ゼロのまま発車しました。ゆるキャンファンの間で最近に囁かれている噂によれば、土本駅には変なオッサンが居るそうで、駅の横の山小屋のソファに座って、通り過ぎるアプト式列車を睨みつつ酒を飲んでいるのだそうです。

そういえば、最近に大井川鐡道へ初めて行った嫁さんも、その同行者のモケジョさんも「土本駅にヤーさんみたいな怖いオジサンがいたよ」と異口同音に話していました。どんな人相、風体だったかを聞いたところ、どうも以前に私が会って話した人物であるような感じを受けましたが、その人物は千頭駅前にお住まいなので、土本駅ならば別の人だな、と思いました。

それから列車はしばらく大井川の西岸の崖のうえを、独特のキイキイという線路との摩擦音を高く響かせて、右へ、左へとうねりつつ進みました。川に沿って山裾を通るので線路に直線が少なく、だいたいは左右に曲がっている状態が多かったです。

井川線は、かつてのダム工事用の専用軌道そして森林鉄道であった頃の線路をそのまま受け継いでいますから、左右に流れる景色が大自然そのままで、他ではあまり見られない渓谷の奇観が色々と楽しめます。

次の駅へ行くまでに、トンネルを二つ抜けました。トンネルも小さいなあ、と思いました。

井川線の前身である、大井川電力の専用鉄道が昭和十年(1935)3月に初めて敷設されたとき、その軌間は軽便鉄道クラスの762ミリだったそうです。それに合わせてトンネル群も掘ったので、井川線のトンネルは全て軽便鉄道クラスのサイズになっています。

ですが、翌昭和十一年に線路の幅を広げて国鉄と同じ1067ミリに改軌しています。ですが、トンネルはそのままのサイズでしたから、1067ミリへの改軌に合わせて車輛を大きくするわけにはゆかず、トンネルを通れるように小さな車体で造られました。そのまま現在の井川線に至っていますから、アプト式列車の車輛が小さく見えるのも当然です。

しかし、いまも多くの人が、井川線の車輛は小さくて軽便鉄道クラスなので、線路も小さいのだろうと思っているようです。私自身、初めて井川線に乗った時に同じ感想を抱きましたが、千頭駅構内で金谷からの本線と井川線が普通に繋がっているのを見て、アレ?と思いました。その日に行った井川駅から堂平駅跡までの廃線散策路に残されている線路の幅を試しにメジャーで測ってみたところ、ピッタリ1067ミリだったのでした。

それで、大井川鐡道の線路は本線も井川線も同じ国鉄規格の狭軌つまり1067ミリで、これは現在のJR線とも共通なのだと理解しました。だから千頭駅構内で金谷からの本線と井川線が普通に繋がっているわけか、と納得しました。

昔は国鉄の貨物列車が井川線にも乗り入れたり、イベント企画などで井川線のアプト式列車が新金谷駅まで走っていたりした事があったそうです。

まもなく川根小山駅に入ってガタガタとポイントを通過してホームへの線路に進みました。

あの小さくて細い板のようなホームが、川根小山駅のそれです。線路の幅のほうが広いので、最低限の幅しかないホームであることが分かります。京都市の嵐電にも似たような細いホームがあるな、と思い出しました。

9時48分、川根小山駅に停車しました。車掌さんがホームに降りて乗客の確認をし、列車の前後を確認しつつ別の客車に乗り込んでゆきました。 (続く)