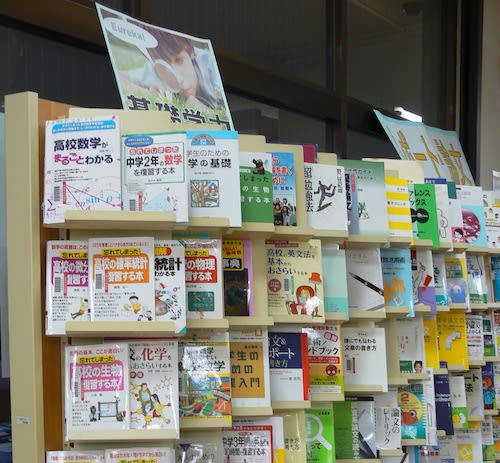

図書館には基礎学力について見直すためのよいコーナーがあります。教員採用試験で合格するためには、一般教養の問題も非常に重要になってきます。

教職の教養を高めるために。

今、教育で何が課題なのか、そんなことを知ると、大学での学びも広がりと深まりを見せるでしょう。

本誌を希望する高校生や保護者の方は、下記にご連絡ください。

(本学に資料請求等をされた皆様の個人情報は、下記の部署が管理いたします。)

北翔大学・北翔大学短期大学部 アドミッションセンター

住所 〒069-8511 北海道江別市文京台23番地

電話 011-387-3906(直通)

FAX 011-387-3739

先日、この記事を書いている山崎は「北海道造形教育連盟」という研究会の総会に参加してきました。(各教科で似たような研究会があります。教師としての指導力を高めるための場になっています。)

さて、会のあと校長先生をはじめ先生方に、山崎の方からご挨拶にうかがうと共通しておっしゃられたのは、北翔大学の頑張りです。

「うちの学校に来ている先生に北翔大学出身の先生が、いますけど、とても頑張っていますよ。」

「いろいろな学校から教育実習生を受け入れてますけど、大学でも事前にきちんと勉強してきていますね。だから学生もしっかりしていますね。」

「北翔大学って、頑張っていますよね、山崎さんもいい大学で仕事ができてやりがいがあるでしょ!」

「教育実習では北翔の学生さんは、はっきりとした目的意識や意欲を感じるので、ついつい、指導にも力が入ってしまいます。」

*こうした言葉は、これまでの先輩たちの努力があってのこと、北翔大学というこのような評価はとてもありがたいことです。こうした評価に甘えることなく、一層の努力をしたいものです。

大学で学びながら資格や検定を取得しやすくするために北翔大学では講座を設けています。「実力講座」と呼んでいます。

北翔大学の卒業生も受講できます。

くわしいことは 北翔大学エクステンションセンターへ

「医療事務講座」と「保育士受験対策講座」については 申し込み締め切りが5月9日(金)です。

3年生はいま、小学校で養護の実習に行っています。はじめて「先生」と呼ばれました。

下の写真は「集団保健指導」の様子。

実習では 北翔大学の学生の評価が高く、とてもありがたいことです。例えば以下のような点が評価されています。

・実習に向かう意識が高く、意欲的です。(現場の先生方には実習前の準備もしっかりやっているということが伝わっています)

・言葉づかいも丁寧で、(板書などの)文字も美しく、そのような点も立派です。

レイチェル・カーソンの「センス・オブ・ワンダー」のようなねらいで、身近な自然を感じ取りにいきました。よく見ると様々な発見が…

「幼稚園教育要領」3 身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」

「周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり。それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」

1 ねらい

(1)身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。

「教育要領」に書いてある言葉を講義を通して、実感できる時間になっています。

今回のように実際に体験してみたり、幼児の気持ちを想定して活動してみたり、こうした体験的な活動が、教育現場に行ったとき生きてきます。

レイチェルカーソンの言葉を紹介します。

「わたしは、子どもにとっても、どのようにして子どもを教育すべきか頭をなやませている親にとっても、「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではないと固く信じています。」

「子どもたちがであう事実のひとつひとつが、やがて知識や知恵を生み出す種子だとしたら、様々な情緒やゆたかな感受性は、この種子をはぐくむ肥沃な土壌です。

幼い子ども時代は、この土壌を耕すときです。

美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、驚嘆や愛情などのさまざまな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。

そのようにして見つけ出した知識は、しっかりと身につきます。」

「もし、八月の朝、海辺に渡ってきたイソシギを見た子どもが、鳥の渡りについてすこしでも不思議に思ってわたしがなにか質問されてきたとしたら、その子が単に、イソシギとチドリの区別ができるということより、わたしにとってどれだけうれしいことかわかりません。」

「子どもたちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激にみちあふれています。

残念なことに、わたしたちの多くは大人になるまえに澄みきった洞察力や、美しいもの、畏敬すべきものへの直感力をにぶらせ、あるときはまったく失ってしまいます。

もしもわたしが、すべての子どもの成長を見守る善良な妖精に話しかける力をもっているとしたら、世界中の子どもに、生涯消えることのない<センス・オブ・ワンダー=神秘さや不思議さに目をみはる感性>を授けてほしいとたのむでしょう。」

「地球の美しさと神秘を感じとれる人は、科学者であろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり、孤独にさいなまれることはないでしょう。」

図画工作指導法では「対話による美術鑑賞」に取り組みます。近年、美術館や美術教育の中で注目の鑑賞方法です。単に流行とか先端とかというよりも、本質的な面での評価が高い方法です)

この授業のビデオがありますでの、それを見ながら学んでいます。出典は「モナリザは怒っている?!(淡交社)」のDVD.

授業者は札幌の森實(もりみ)先生。学生のみなさんはこの授業の凄さに驚きの感想が寄せられました。

この「対話による美術鑑賞(対話による意味生成的な美術鑑賞)」でファシリテーションの方法を身に付けることは単に「図画工作」にとどまらず、いろいろな場面で役に立ちます。学生のみなさんが、どこまでやるか、非常に楽しみです。

下は「美術鑑賞」に関する最近の出版物、しかも一部にすぎません。例えば「対話による美術鑑賞」もこうした様々な実践、研究から生まれてきた方法です。教師が自分の授業を改善したくて、読んでいます。

学校現場で日々おこなわれている「授業改善」は子どもの学びが豊かにするためのものですが、教師自らも学んでこそ、授業は充実していきます。経験も大切ですが、それに甘えていては向上はありません。授業が充実すれば、子供も教師も授業が面白くなります。これはとても魅力的でやりがいがあります。

(山崎正明)

学習指導要領との関連(5年生、6年生の場合)

B 鑑賞

(1) 親しみのある作品などを鑑賞する活動を通して,次の事項を指導する。

ア 自分たちの作品,我が国や諸外国の親しみのある美術作品,暮らしの中の作品などを鑑賞して,よさや美しさを感じ取ること。

イ 感じたことや思ったことを話したり,友人と話し合ったりするなどして,表し方の変化,表現の意図や特徴などをとらえること。

この絵の前を通りがかった二人の学生が、絵についているクレジットを見て、「いつの時代だっけ?」って話していました。

直後、カバンから取り出したのが「教職教養の問題集」でした。さすがです。そこに居合わせた(山崎)も質問を受けたのですが「もっと調べてみます。」って笑顔で歩いていきました。

「教員採用試験」は夢をかなえるためのステップですが、こうした探究心のある学び方は 楽しそうです。

養護教諭になるための一つとしての「看護実習」です。知識だけでは得られないことを、実際の体験を通して学ぶことの大切さが伝わってきます。

今回の実習ではパンを用いています。切り分けしづらく、適切な大きさでないと、うまく食べてもらえないとうものなのだそうです。単に優しい気持ちだけでは、うまくいかないということです。

こうした体験の様子を記録化しているときの眼差しは真剣でした。

教育現場で様々な対応をしなければならない養護教諭にとってこうした豊富な体験が生きて働く力となるでしょう。

昼休みのちょっとした時間に開かれたコンサート。いろいろなジャンルの曲が演奏され、心が豊かになるような時間でした。

大学の中で このようなコンサートが開催されることは素晴らしいことです。こうしたことが積み重なって北翔大学の豊かな文化を創りあげているのでしょう。

顧問の鈴木しおり先生のコメント「和気あいあいとピアノを楽しむ、良い仲間たちです。」本当にその通りでした!

札幌に隣接している江別市にある北翔大学、どんな大学なのか、ぜひ見学にいらしてください。道内各都市から無料送迎バスを運行しています。また新札幌循環シャトルバスも運行。また遠方の方には、学生会館「ドミトリー」で無料宿泊体験ができます。このオープンキャンパスへの参加がこれからの生き方を変えるきっかけになるかもしれません。参加に迷っている方は、まずは体験して考えてみることをおすすめします。

くわしいことにつきましては 011 386 8011 または http://www.hokusho-u.ac.jp/ へ!

上の画像をドラッグするとデスクトップに保存できます。少し、文字が読みやすくなると思います。

北翔大学の1年生を対象に「基礎教育セミナー」という演習をしています。内容は大学での学びを充実させるための基礎となるものを時間をかけて学ぶというものです。「北翔スタンダードの確立をめざして」というテキストを使いながら「大学で学ぶということについて」「ノートテイキングの方法」「情報検索の方法」「文章の読み方、書き方」そして「メンタルヘルス」など、具体的なことを身につけていきます。

高校から大学に進学してとまどうことなく、充実した大学生活を送りながら将来を見越して確かな力がつくように実施しているものです。高校生のみなさんは、学ぶ気持ちさえあれば、具体的にどうやっていったらいいのか、北翔大学は全学をあげて学生のみなさんのサポートをしています。どうぞ安心して北翔にいらしてください。

今回は西村学長の講話でした。

今回は西村学長の講話でした。

真剣な眼差し。何を思い描いているのか?実は、この講義のあとは西村学長から学生のみなさんへ問いかけがあります。

以下に学生のみなさんのノートを少し紹介します。同じ時間と空間で同じ講義を聞いているのですが、ノートの取り方や要点のとらえかたは人様々です。ノートをとることは指示をされているわけではありませんが、みなさん工夫しています。

あとの「基礎教育セミナー」でノートテイキングについて勉強しますから、また、そこでノートの取り方(学び方)も深まりと広がりを見せることになるでしょう。

西村学長から「大学で4年間学んだ後、どんな分野で働きたいですか。」という課題が出ました。全員の文を学長自らが読みます。みなさんの未来を見据えて大学教育をすすめます。

↑レポートを書いているところです。さてこうして自分の考えをまとめたりすることも、1年間学び続けると、その力も高まっていきます。実例として、以下の関連記事を読んでみてください。2年生が授業のあとに書いた文章の量に注目してください。

4月22日 PAL6階で「入学者成績優秀特待奨学生伝達式」が行われました。本学を目指している高校生のみなさんは、このような奨学金制度もありますので、ご活用ください。目的を持った充実した高校生活が、大学へ学びを豊かにしていくことと思います。