はじめまして、北翔大学教育学科音楽コース1年の佐竹です。3月4日(水)14:00~に、江別市えぽあホール・ロビーで「~春を待つ 雛月コンサート~」が開かれました。芸術メディア学科 2、3年の音楽コースと教育学科1年の音楽コースの学生が、それぞれサクソフォーンソロ、声楽独唱、ピアノソロ、ピアノ連弾を演奏しました。サクソフォーンソロでは2年生の早川さんが「いつか王子様が」「青春の輝き」を演奏されていました。

きれいな音色で聞いていて心地良くなり、私もあんな風に演奏をしたいと思いました。声楽独唱では3年生の畑林さん「初恋」「花は咲く」他を力強い声で歌われていました。

特に「花は咲く」は東日本大震災の復興支援ソングです。被災された方々のために「今、自分が何をしたら良いのか」、「音楽を通して何ができるのか」を、先輩たちの音楽を通して伝えるメッセージから感じ、音楽の力をしみじみ考えてとても刺激になりました。

そしては私はピアノ連弾でジョージ・ガーシュウィン作曲の「ラプソディー・イン・ブルー」を演奏しました。

短い時間の中で練習をしたのでまだまだ未熟な演奏でしたが、来ていただいた方々のあたたかい拍手があり、音楽を聴いてくれる人がいるということは本当に幸せなことだと思いました。同時に、もっとたくさんの方々にたくさんの音楽を聴いていただきたいとも思いました。

このコンサートは、江別市民音楽振興会の学生代表として参加している3年生の牛島さんと松澤さんが中心になり、音楽コースとして市内で継続して開かれています。地域の方々の支えがあり、今、音楽ができるこの環境を無駄にしないよう日々練習に励みたいと心から思いました。またこのような機会があれば積極的に参加していきたいです。

きれいな音色で聞いていて心地良くなり、私もあんな風に演奏をしたいと思いました。声楽独唱では3年生の畑林さん「初恋」「花は咲く」他を力強い声で歌われていました。

特に「花は咲く」は東日本大震災の復興支援ソングです。被災された方々のために「今、自分が何をしたら良いのか」、「音楽を通して何ができるのか」を、先輩たちの音楽を通して伝えるメッセージから感じ、音楽の力をしみじみ考えてとても刺激になりました。

そしては私はピアノ連弾でジョージ・ガーシュウィン作曲の「ラプソディー・イン・ブルー」を演奏しました。

短い時間の中で練習をしたのでまだまだ未熟な演奏でしたが、来ていただいた方々のあたたかい拍手があり、音楽を聴いてくれる人がいるということは本当に幸せなことだと思いました。同時に、もっとたくさんの方々にたくさんの音楽を聴いていただきたいとも思いました。

このコンサートは、江別市民音楽振興会の学生代表として参加している3年生の牛島さんと松澤さんが中心になり、音楽コースとして市内で継続して開かれています。地域の方々の支えがあり、今、音楽ができるこの環境を無駄にしないよう日々練習に励みたいと心から思いました。またこのような機会があれば積極的に参加していきたいです。

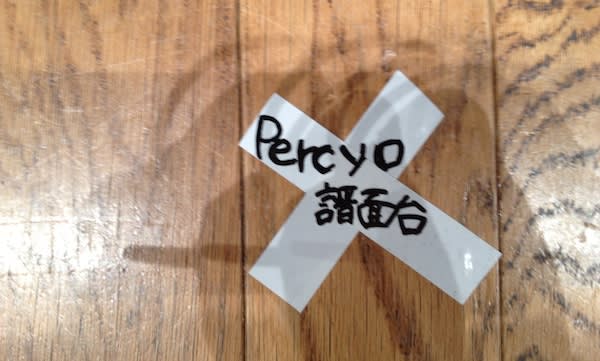

写真は本学で行われた合同演奏のための練習で指揮者の北部方面音楽隊の加藤隊長。

写真は本学で行われた合同演奏のための練習で指揮者の北部方面音楽隊の加藤隊長。 [12月12日、札幌市・井関楽器さんのショールームをお訪ねしました。以前から書籍の中で注目していたベッヒシュタインのアップライトピアノが展示されていました。他にもチェコのペトロフ、ドイツのホフマン、ライプツィヒのレーニッシュ、ホイリヒ・・・スタッフの方が詳しく説明くださり、また、試弾もできるので思わずテンションの上がるひとときとなりました。

[12月12日、札幌市・井関楽器さんのショールームをお訪ねしました。以前から書籍の中で注目していたベッヒシュタインのアップライトピアノが展示されていました。他にもチェコのペトロフ、ドイツのホフマン、ライプツィヒのレーニッシュ、ホイリヒ・・・スタッフの方が詳しく説明くださり、また、試弾もできるので思わずテンションの上がるひとときとなりました。