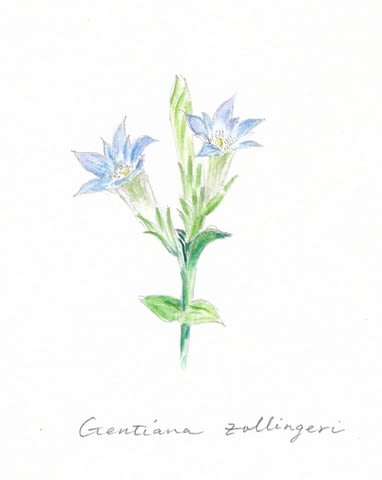

フデリンドウ

花の大きさならキュウリグサやハコベなどずっと小さなものがあるが、植物体の大きさで言えばフデリンドウは小さいほうのトップかもしれない。リンドウの花は青みを帯びた紫色だが、フデリンドウは淡い水色だ。そして葉の色も水色を帯びた独特のものだ。植物体は高さ5センチにもならず、その割に大き目の花をつけるが、林の中では気づかないほど小さい。花は雨や曇りの日は閉じる。そのようすが筆のようだということで名前がついたようだ。リンドウとは「竜胆」と書く。

春の山で急な登りを終えて小さく開けた日当たりの良い所で一休みする時の爽快感は何とも言えません。その時、青紫色の可憐なフデリンドウを見つけた時は思わず時間も忘れて眺めていました。佐久間

大きなことのできる人、優れたリーダーなどは好む花も大きく豪華なようですが、私のような小者は小さくて楚々とした花に惹かれるようです。フデリンドウはその一つ。春の空のような淡い水色の花。スケッチをしましたが、満足できる色鉛筆には出会っていません。

高槻成紀

春を迎えたばかりで背丈の低い草原で、「おや?」と感じて地面をよくよく見たら、青みを帯びた薄紫色の花がありました。小さな花が身を寄せ合うようにいくつかかたまって咲いているのですが、その一つ一つはそれぞれに凛として立っています。

安河内葉子

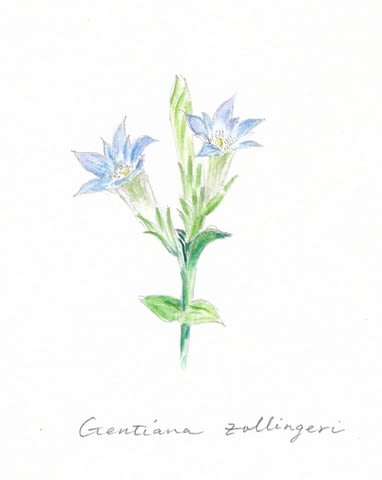

フデリンドウ

花の大きさならキュウリグサやハコベなどずっと小さなものがあるが、植物体の大きさで言えばフデリンドウは小さいほうのトップかもしれない。リンドウの花は青みを帯びた紫色だが、フデリンドウは淡い水色だ。そして葉の色も水色を帯びた独特のものだ。植物体は高さ5センチにもならず、その割に大き目の花をつけるが、林の中では気づかないほど小さい。花は雨や曇りの日は閉じる。そのようすが筆のようだということで名前がついたようだ。リンドウとは「竜胆」と書く。

春の山で急な登りを終えて小さく開けた日当たりの良い所で一休みする時の爽快感は何とも言えません。その時、青紫色の可憐なフデリンドウを見つけた時は思わず時間も忘れて眺めていました。佐久間

大きなことのできる人、優れたリーダーなどは好む花も大きく豪華なようですが、私のような小者は小さくて楚々とした花に惹かれるようです。フデリンドウはその一つ。春の空のような淡い水色の花。スケッチをしましたが、満足できる色鉛筆には出会っていません。

高槻成紀

春を迎えたばかりで背丈の低い草原で、「おや?」と感じて地面をよくよく見たら、青みを帯びた薄紫色の花がありました。小さな花が身を寄せ合うようにいくつかかたまって咲いているのですが、その一つ一つはそれぞれに凛として立っています。

安河内葉子

フデリンドウ

葉

葉

つぼみ

つぼみ 葉

葉 葉

葉

つぼみ

つぼみ 未熟な果実

未熟な果実 熟した果実

熟した果実