masa's art chicago logo respect gallery

〜ウィキペディアより〜

masa's art chicago logo respect gallery

〜ウィキペディアより〜

伝説のジャパニーズロックンロールバンド、キャロル !

伝説のジャパニーズロックンロールバンド、キャロル !

彼らの登場は衝撃的社会現象でした。

初めてキャロルを見た時、聞いた時は、「デビュー前のギラギラしたワイルドなビートルズ!」と思いましたね。

野性味溢れるルックスと対照的に、曲の方はというと、わかりやすいポップなメロディと英語と日本語が程よくブレンドされた歌詞。あちこちにビートルズのオマージュがセンス良く散りばめられているし。

その後も膨大なるキャロル フォロワーを生み出しました。いや、現在進行形か。

もちろんインディーズ含めてトリビュート作品も多いとは思います。

キャロル 初のオフィシャルトリビュートはいかにもから意外なところまでをも網羅。皆、キャロルをリスペクトする気持ちが滲み出ています。

それをたった一人でやってしまったのが藤井フミヤ。

「マイ キャロル」まあ、当然彼のルーツにはバッチリとはまっていて影響を受けていたのでしょ。楽しんでレコーディングしたんだろうね。

そして、カリスマスーパースターの本家本元の永ちゃんもセルフカバーしています。

「テン イヤーズ アゴー」

オリジナルアルバム「ヨコハマ二十歳前」リリース直後に突然飛び出したこのアルバムにはビックリさせられました。

あれだけキャロルを避けていた永ちゃんも10年という時の流れによって自ら落とし前をつけた訳だ。いやあ、しかしごく短期間で気心の知れた仲間たちとこれだけのハイクオリティなアルバムをチョチョイと仕上げてしまう手腕は流石というしかありません。

アメリカレコーディングで、メンバーやプロデューサーには、あのドゥービーブラザーズのメンバー達が担当。

ほとんどの曲を新たなアレンジで再構築。

これがまためちゃくちゃにカッコいい!オープニングのイントロからぶっ飛んでしまいます。

ちなみに白黒ジャケット撮影はキャロル デビュー時にもカメラマンを担当していた巨匠の篠山紀信さん。

アルバム収録に漏れたあの名曲も、のちに発表されました!

プレシジョンベース(Precision Bass)は、エレクトリックベースの一種。1951年にフェンダー社から発売されて以来、現在まで広く普及している。日本での一般的な略称はプレベ。英語圏ではP-Bassなど

masa's art chicago logo respect gallery

〜ウィキペディアより〜

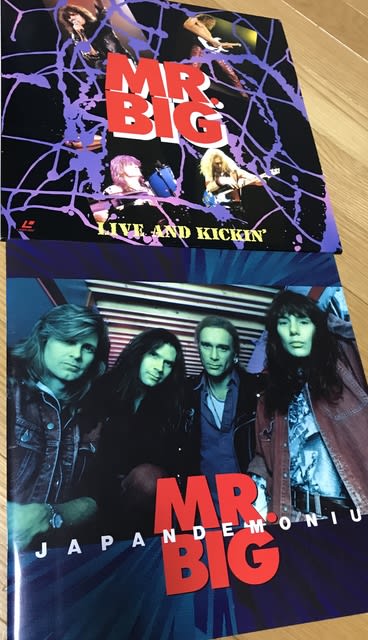

CDの売り上げ低下、コンサートの観客離れが嘆かれ深刻な問題となっている音楽業界に於いて、MR.BIG人気は不動でしたね。

CDの売り上げ低下、コンサートの観客離れが嘆かれ深刻な問題となっている音楽業界に於いて、MR.BIG人気は不動でしたね。

超絶技巧なテクニック、メンバーたちのキャラクターとルックス、程よいハードポップロックメロディの中でいきなり見せつけてくれるアクロバティックな離れ業のかっこよさ、素晴らしいライブパフォーマンスなどなど特に日本での人気は別格。

だから彼らがリリースするライブアルバムや映像ソフト、ベスト盤の異常なほどの多さも頷けます。

だって話題性十分に売れますからね。

「RAW LIKE SUSHI」シリーズなんて商売上手だ。

そして、ノリノリの勢いで遂に彼らは北海道の土を踏む事になります!

1994年の月寒グリーンドーム。

先日惜しまれながらも亡くなったパットトーピーを初めて観れたのがこの時。

いやはや全員凄かったあ!本場ライブの醍醐味をたらふく味わわせていただきました。

いきなり客席に帽子を投げて白熱のベースソロを展開するビリーシーン。白いイバニースのダブルネックギターを抱えて速弾きのポールギルバート。黄色い歓声を一身に浴びてソウルフルなボーカルを聞かせるエリックマーティン。

そしてこのバンドのメンバーでさえレコーディングに苦労したという難曲「コロラドブルドッグ」をヘビーかつタイトで素早い正確なスティックワークで牽引したパットトーピー!

圧巻でした^_^。

パンクブームの中、イカしたバンドが次々と登場しましたが、私が特にお気に入りだったのは、やはりポリス!

パンクブームの中、イカしたバンドが次々と登場しましたが、私が特にお気に入りだったのは、やはりポリス!

そしてもう一つはジャムでした。

これってトリオ編成に無意識のうちに憧れていた証なのかなあ。

1981年の中野サンプラザでジャムの来日コンサートがあり、喜び勇んで会場到着するも最後の爆音しか体験できずじまいでした…悲しい(T ^ T)。

そして結局、翌年ジャムは解散してしまいます。

ビートが強烈に激しい「ヒートウェーブ」が大好きでよく私は演奏していましたね。

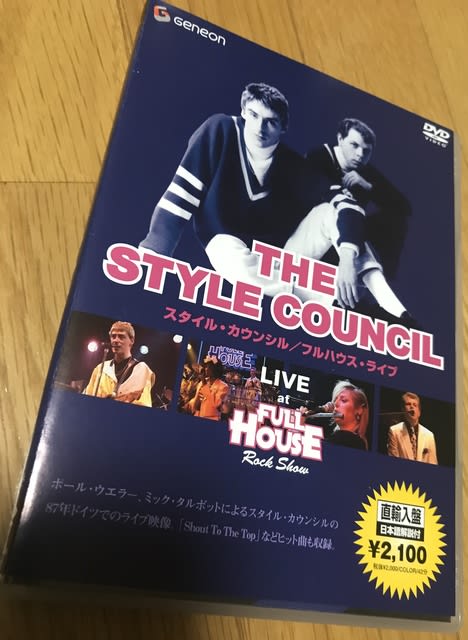

で、1983年、ポールウェラーが元デキシーミッドナイトランナーズ(カモンアイリーンの一発屋)のメンバーだったミックタルボットと結成したのがスタイルカウンシル!

ファッションセンスはルックスと共にパンク時代から注目されていたポールではありましたが、そのあまりにも洗練されたオシャレでジャジーなソウルフルポップロックにビックリしましたね。

へえ〜、ポールってこんな音楽の引き出しも持ってたんだあ、とグッと見る目も変わり評価も上がりましたよ。

某Jポップミュージシャンにパクられたり、コマーシャルソングに起用されたりとノリノリで活動していた全盛期のライブが写真のDVD。

インタビューも収録されているけど、曲数少な目。

ポール二人目の奥さんだったコーラスガールDEE C LEEが中々にチャーミングですな。

ちなみに私のフェバリットソングはピアノバージョンの「マイエバーチェンジングムーズ」です。ここでは残念ながら演奏していないけどね。

スタカン解散後もポールはソロで活動。3回の結婚に子沢山だから、養育費やら慰謝料やらで、引退することもできない…と嘆いているのだとか。

ポールウェラーは一度だけ札幌に来たことがあるのですが、不覚にも私はそのことを全く知らなかったのです。いきなり決定したそのライブを観に行った友人は興奮気味に素晴らしかった!と語っていたけど、羨ましかったなあ。何せ私は伝説キンクスのライブを観た直後だったから他の事が眼中になかったんだよね。

尻、臀(しり、英: buttocks)とは、一般に四足動物(とくに哺乳類)における胴の後方(ヒトのような直立動物においては下後方)、肛門周囲の部位のこと。 臀部(でんぶ)。

masa's art chicago logo respect gallery

〜ウィキペディアより〜

出発の歌〜失われた時を求めて〜

出発の歌〜失われた時を求めて〜

上条恒彦と六文銭

1971年、私が中学生の時、大ヒットしていたのを強烈に記憶しています。

なんたって、スケールがでかい。

上条恒彦のパワー溢れるボーカル、徐々にドラマティックな展開をみせるアレンジ。

だって、「銀河の向こう、 宇宙、未来に飛んでゆけ!」だよ。わかりやすい歌詞だ。

あれがラジオから流れた瞬間に脳裏へ焼き付いてしまいました。

六文銭の小室等、及川恒平による共作。

この後、小室等が再び上条恒彦と組んだ「だれかが風の中で」も大ヒット。

これは「木枯し紋次郎」の主題歌。

私が初めて時代劇にめちゃくちゃにはまった作品。市川監督の斬新な演出、かっこいい音楽、西部劇風なストーリー、ニヒルな中村敦夫と、それまでのステレオタイプな作風から一線を画すタッチが若者たちにも受けた要因でしょう。

robert plant&the sensational space shifters/lullaby&…the geaseless roar

2014年発売

11曲入り

結局、ロバートプラントはレッドツェッペリン再結成なんかよりも、この手の路線をマイペースで活動することにしか興味がなさそうです。肌にしっくり馴染んで楽しそうですね。

もう、ここでは一切のシャウトは無し。

じっくり淡々と異国情緒溢れる世界観を渋く抑え目に構築しています。

ツェッペリンでも必ず顔を出していたワールドミュージックテイストをより洗練させてアコースティック中心軸に紡いでいきます。

これも正直な話、プラントもう一つの持ち味なんだけど、やはりファンとしてはツェッペリン今後の動向も気になりますね…。

プラントの気持ち次第なんだけど。