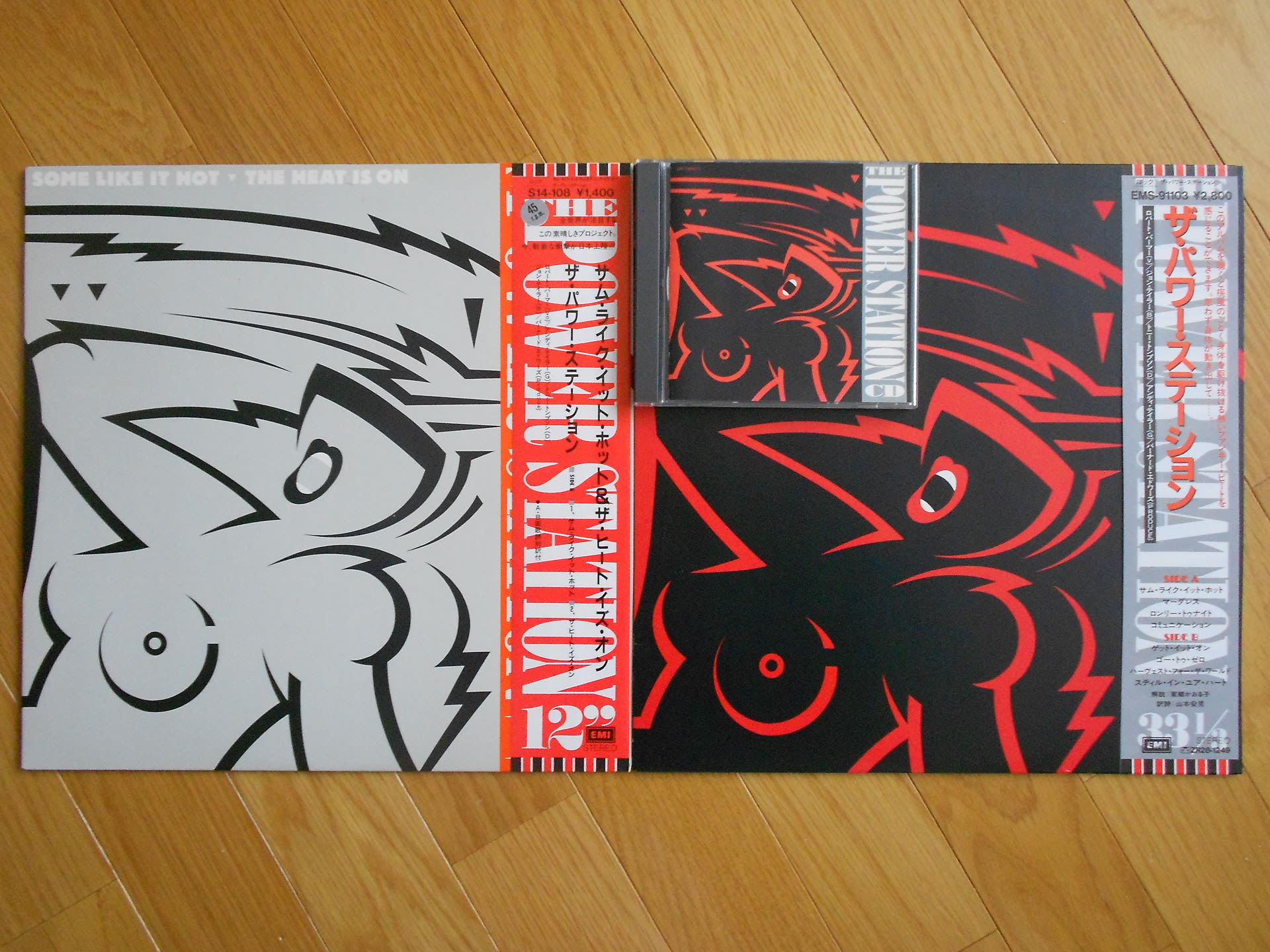

Eddie Floyd / KNOCK ON WOOD初期スタックスを代表するメンバーが集結

Eddie Floyd / KNOCK ON WOOD初期スタックスを代表するメンバーが集結

Knock on Wood,

Knock on Wood,Eddie Floyd, 1967

このアルバムは相当カッコいい。Eddie Floyd(エディ・フロイド)の力の抜けぐあいがいいのだ。この時期のサザンソウルにしては、めずらしいのではないだろうか。彼がすでにソングライターとして成功していたことも関係あるかもしれない。

バックを務めるのは、当時のStax Records(スタックス)のオールスター。Mar-Keys(マーキーズ)のWayne Jackson(ウェイン・ジャクソン)に、そこから分派したBooker T & the MG’s(ブッカーT&ザ・MGズ)のメンバー、そしてピアノはSteve Cropper(スティーブ・クロッパー)とともにプロデュースも兼務するIsaac Hayes(アイザック・ヘイズ)。これ以上ないぐらいの豪華さ。

このアルバムの価値を決定づけたのは一曲目だ。エディ・フロイドの代表作で、初期スタックスを代表する曲でもある『ノック・オン・ウッド』。この曲に影響を受け、カバーしたアーティストは数えきれない。

エディ・フロイドはこのアルバムで脚光を浴びたが、これ以前のキャリアも栄光に満ちている。デトロイトで育った彼は、ソウル史に名を残すヴォーカルグループ Falcons(ファルコンズ)のオリジナルメンバーとして、音楽界に足を踏み入れた。その後、スタックスと契約を結び、Atlantic Records(アトランティック)の大スター、Wilson Pickett(ウィルソン・ピケット)等に曲を提供した。ちなみにウィルソン・ピケットとエディ・フロイドはともにファルコンズの出身である。

そしてソロデビューアルバムとなったのが、この“Knock on Wood”だ。このタイトル曲は元々Otis Redding(オーティス・レディング)のために書かれたが、アトランティックのボス、Jerry Wexler(ジェリー・ウェクスラー)の勧めで、エディ・フロイドがリリースすることになった。

タイトル曲以外にも有名な曲が詰まっている。“634-5789”はエディがウィルソン・ピケットのために書いた大ヒット曲で、映画「ブルース・ブラザーズ2000」では、エディとウィルソンがこの歌を共演している。シングルとしてヒットした“Raise Your Hand”は、Janis Joplin(ジャニス・ジョプリン)に愛された曲で、彼女のコンサートでよく歌われていた。

Producer: Steve Cropper, Isaac Hayes

1967年

ソウル ファンク大辞典より!

この曲はブラスロックではないですが、シカゴがデビュー前からのライブレパートリーとして取り上げていた事で、コアなファンの間では話題になっていたのです。

ビルチャンプリン在籍期に、再びライブでプレイされるようになりましたが、残念ながら日本では一度も披露されず…。

ブートでのみ聴くことができましたが、50周年記念ライブBOX CDでついにオフィシャル化が実現!

とにかくビルのボーカルがめちゃくちゃにハマってます。彼のオリジナルみたいに渋い!

で、STAでもレパートリーに組み込むたく、去年末にマサがファニーに相談。

すると正月に2時間程でブラススコアを書き上げてくれました!

感無量の極致!

3分ほどのごくシンプルな構成。

ソロもなく、とにかくソウルフルなボーカルを前面にフューチャー!

やればやるほどにクセになる事請け合い!

マサは以前、ブルースの生きた伝説ギタリスト、バディガイのライブをペニーレインで観た際、この曲に感動!

目前で体験して握手にピックゲットまであり、今でも強烈に記憶しています。

ちなみにSTAがカバーしているのはザブルースブラザーズのバージョン。

モントルーのライブですが、ボーカルはな、な、な、何とエディフロイド本人であります‼️

邦題は「不安の日々」

1:01のインストウルメンタル

作者はトロンボーン奏者のジェームス・パンコウ

シカゴ1970年1月発表、2枚組セカンド・アルバム「CHICAGO(邦題:シカゴと23の誓い。最高第4位にランクイン。同年春ゴールドディスク。)」に収録

LPでは1枚目B面の4曲目、CDでは8曲目。

初期シカゴには素晴らしい組曲が数多くあり、その中でも現在常にコンサートの山場で必ずセットリストに組み込まれて大喝采を浴びているのが

「バレー・フォー・ア・ガール・ブキャノン」

全7楽章からなる壮大なるラブストーリー。

全曲の作者ジミーが当時の恋人とのことを託したもの。

最高傑作の誉れ高い、一切の無駄な部分など皆無のドラマティックなる展開が何度聴いても身震いするほどです。

複雑な曲の構成、コロコロと絵巻物語のように場面転換するスリリングさ。

高度なアレンジ力と演奏テクニック、ソロの応酬、泣かせるバラード、先の読めない展開やユニゾン。

ほど良いポップロック感覚に満ち溢れたメロディー、とジャジー&クラシカルな味付け・・・と聴き所満載です。

ヒットも2曲生まれています。

で、本題の「不安の日々」

前曲の重苦しいビートから一転して、ピアノによる軽めのタッチに移行して曲がはじまります。

そこにベースがごく控えめながらも、華麗なるラインを形成。

そしてこの曲の主役ともいえるトランペットが、美しくも哀愁のソロを奏でます。

ここが一番の聴き所。

更に後半部では、タイトルどおりの不安を見事に表現。短い時間の中で、愛に苦悩する恋人達の心象表現に成功しています。

ドラムがそこへ絡んで、強烈なアタック連発でインパクトを与えながら牽引。

追随するホーンセクションがお約束のバックアップで厚みを加えます。

ブラスロック・ミュージカルをココに実現。

まくし立てるようなリズムチェンジが圧巻です。見せ場満載の名曲!

~masa's art chicago logo respect gallery~

熱烈的ファンの間でも最高傑作の誉れ高い、記念すべきデビューアルバム「CHICAGO TRANSIT AUTHORITY(邦題:シカゴの軌跡)」収録。

熱烈的ファンの間でも最高傑作の誉れ高い、記念すべきデビューアルバム「CHICAGO TRANSIT AUTHORITY(邦題:シカゴの軌跡)」収録。

新人バンドとしては異例のアナログでは2枚組み。ニューヨークのCBSスタジオで1969年1月20日から31日までのわずか10日間でレコーディング。

デビュー作のみバンド名は「CHICAGO TRANSIT AUTHORITY」

セカンド・アルバムから「CHICAGO」に改名。もちろんバンドが結成された街である。

1969年4月発表。最高17位にランクイン。同年暮れにはゴールドディスクを受賞。

結局米国内では200万枚以上を売り上げる。今も人気を誇るヒット曲も多数生み出す。

でこの「サウス・カリフォルニア・パープルス」CDでは8曲目、LPでは2枚目のA面2曲目。

6:11

作者はキーボード&ヴォーカル担当のロバート・ラム。

ボーカルもロバート本人。

歌詞には一度もタイトルどころか、カリフォルニアという地名さえ出てきません。

代わりに「LA(ロスアンジェルス)」と歌っています。

まあそれはともかくも、へヴィーなテリーキャスのかっこいいイントロからはじまります。このリフが肝で延々と2コードで繰り返されます。次いでベースもユニゾンで。ハモンドオルガンのアタック音。そしてタメの効いたドラムが追随。

クリームの「サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」を参考にしたようなミディアム・テンポな曲作り。

あちらよりもヒネリが効いていますが・・・。

ブラスセクションも他の曲に比較してきても極力控えめ。

デビュー時のシカゴ(トランジット・オーソリティー)はなんとあのジミ・ヘンドリクスにたいそう気に入られていたそうです。

ツアーにも同行させてもらい「君達のバンドのギタリストは俺なんかよりも上手い!」と絶賛。またブラスロックにも興味津々だったそうです。

存命ならばジミヘンのブラスロックも聴けたでしょうね。

で、そんなこともあってか、ここでの曲はジミヘン流シカゴ風ブラス・ロックの様相を呈しています。

そんなことなども想像を張り巡らせてみながら聞いてみてください。

ね!いかしたサウンドでしょう。

隠れた名曲でしょ。テリーのギターなんかジミヘンが乗り移っているようなプレイ。ギターソロも秀逸でエモーショナル。

1982年発表のシカゴ16から。

1982年発表のシカゴ16から。

ピーターセテラ、デビッドフォスター、ロバートラムによる共作。

アルバム5曲目に収録。

起死回生の大ヒット曲、素直になれなくてのエンディングから、ピアノによる美しい旋律、ドラムビートが被さり、徐々に激しさを増しながらヘビーな展開に発展するという

アルバム中一番ブラスロックしている快作。

1分足らずで終わってしまいますが、必ずライブのハイライトで

大盛り上がりするお約束とも言える曲。

メンバーも観客も一体となり、リズムに乗って総立ち

大合唱シーンが目に浮かびます。

ちなみぬライブではボーカルがふた回りしていますが、

これは当然の構成でしょうね。

シカゴ初期においては、バンドの楽曲のほとんどを手掛け、

ボーカルやスポークスマンとしても中心的メンバーのロバートラムですが、

AOR期に突入すると、グッと出番が減少してしまい

古くからのファン達は淋しい思いをしていました。

このアルバムでもロバートラムによる曲はGET AWAYのみ…

しかも共作で1分足らず。

アルバム発売当初は、あの極上バラードの後に何故このGET AWAY?と

疑問視する声も多数ありましたね。

素直になれなくてのシングルでは、もちろんGET AWAYがはじまる直前で

フェイドアウト。

ブラスセクションはあっと言う間に完結しますが、めちゃくちゃに

難しいとのこと。さすが大御所シカゴ^_^!!!

masa's art chicago logo respect gallery

邦題は「お前を離さない」

邦題は「お前を離さない」オーティス・レディングが1965年に放ったヒット曲。

世界中のオーティス信者がこぞってカヴァーしている人気曲。

とてもライブ栄えする名曲ですね。

S・T・Aも時々ライブに取り入れますが、ブラスロックの代表格シカゴもデビュー前にはレパートリーにしていました。

シンプルなブラスセクションのアレンジ。

火傷しそうなくらいに熱を帯びたオーティスの歌唱力。

魂の雄叫びが凝縮されています。

ここで紹介されているのはザ・ブルース・ブラザースのバージョン。

このバンドでもオリジナルのオーティスでもギターのスティーブ・クロッパーが手腕を発揮。

ブルース・ブラザースのほうではコンサートのオープニングとクロージングで重要な役割を果たしています。

短い演奏なのですがひじょうに疾走間があり、はじまった途端に観客がノリまくるような仕掛けが施されています。

ダン・エイクロイドがボーカルではなく、超早口でのご挨拶とバンド紹介をつとめています。

イントロからエンディングまでエネルギーがほとばしる迫力満点の一曲。

S・T・Aではナレーションではなく、ライブ編成によってコーちゃんのテナー・サックス、ファニーのトランペット、タクのトロンボーン・ソロと様々に遊びまくっています。

またそのソロの長さもドラマーのフィル待ちということで、別段長さは決まっていません。

バンド全体のアンサンブルチェックやウォーミングアップにはもってこいかも。

オリジナルはイギリス・バーミンガム出身のR&B4人組みバンド「スペンサー・ディヴィス・グループ」

このバンド、リーダーのスペンサー・ディヴィスが1964年4月に結成(VO&G)。

1965年デビュー。なんといっても注目を一身に浴びていたのがソウルフルな歌声を聞かせていたキーボード奏者のスティーヴィー・ウィンウッド。

なんと当時、彼は若干17歳の若者。「天才少年現る!」ともっぱらの評判でした。この曲ともう一つの代表作「アイム・ア・マン」を全米トップ10に送り込みました。

両曲共にシカゴはレパートリーとして結成時から演奏しています。

「アイム・ア・マン」はデビューアルバムに収録。現在もコンサートでは必ず演奏されています(歌詞を一部書きかえていますが)。

「ギミ・サム・ラヴィン」は1984年、11年ぶり感動の来日公演においてアンコールナンバーとして演奏。

そこからメドレーでビートルズの「ガット・トウ・ゲット・ユー・イントウ・マイ・ライフ」へ。マサはこの日本初披露2曲を生で体験しちゃいました(武道館2回と追加公演のNHKホールで)。

「ギミ・サム・ラヴィン」は邦題がそのままの「愛しておくれ」。

ノリの良いストレートでアップテンポのロックンロールナンバー、一聴して文句なしにライブ向け。黙っていても腰がムズムズと動いてきますね。

コード進行はいたってシンプル。

ただアクセントとビートを一定にキープしつつも、グイグイと一気に引き込む不思議なスタンダード曲。

他にもハードロック系のグレイト・ホワイトやサンダーもカヴァーしています(彼らのバージョンも迫力満点)。

そして本家スティービー・ウィンウッドも自身のステージでは必ずプレイ。

なんと現シカゴのパーカッショニスト、ウォフレッド・レイエスJRは一時、ウィンウッド・バンドでドラマーとして在籍。映像や音源も残しています。

マサはウィンウッドがエリック・クラプトンと札幌キタエールで行ったコンサートでオリジナル「ギミサムラヴィン」も生体験しちゃいました。

ドラマーがスティーブ・ガッド、ベースはウィリー・ウィークスという贅沢なリズム・セクション。

さて、STAがカバーしているバージョンは「ザ・ブルース・ブラザース」のもの。

大ヒットした映画の中でもしっかりとプレイしていますが、なんと場所は金網が降りてくるステージ。

言葉巧みにライブの仕事にこぎつけて、この「ギミサムラヴィン」を演奏し始めると観客達からブーイングの嵐が巻き起こります。ビール瓶がステージにドンドンと投げ込まれて炸裂(危ないなあ・・・)。

マスターも怒って電源を切っちゃうし。

そこでバンドは空気を読み直して、そばにあった鞭を振り回してテレビドラマのテーマソング「ローハイド」をはじめた途端に店内大フィーヴァーという爆笑ストーリー。

この店はカウボーイハットにウエスタンシャツを身に着けた客ばかりのカントリー・バーだったのです。

もちろんサウンド・トラック盤にも「ギミサムラヴィン」は収録されています。

彼らTBBのバージョンも1980年に全米18位をマークしました。

オリジナルはアメリカのソウル、R&Bデュオ・グループ、サム&ディブ。(写真のものは彼らのベストCD)

1960年にサムが歌っていたナイトクラブのステージにディヴが飛び入りしたのが結成のきっかけらしいです。

彼等初のミリオン・セラー。

1967年9月16日ポップ・チャート、キャッシュ・ボックス誌共に1位を獲得。

ビルボードでも2位を記録。

2:54 作者はスタックス・レコードのサウンド・クリエイターでもあり、サム&ディブ育ての親でもあるアイザック・ヘイズ、デヴィッド・ポーター。

サミュエル・デヴィッド・ムーアは高い張りのあるテナー担当。

1935年10月12日生まれ、フロリダ州マイアミ出身。

ディブ・プレイターはハスキーなテナー&バリトン担当。

1937年5月9日生まれ、ジョージア州オシラ出身。

1988年4月9日ディブ死去後も、サムはソロなどで現在も活躍中(来日もしています)。

1992年ロックの殿堂入り。

この「ソウルマン」などのヒット曲が彼らの魅力を最大限に引き出したベスト・ナンバーといえます。

この時期がスタックス・レコードとその傘下ヴォルト・レコードを中心としたメンフィス・ソウルのまさに全盛期。

ちなみにシカゴもデビュー前のCTA時代にサム&ディブのもう一つの代名詞「ホールド・オン」をレパートリーに加えて演奏していました。

さて、STAがカヴァーしているのはザ・ブルース・ブラザースのバージョンです。

2人の人気コメディアン俳優、ダン・エイクロイド&ジョン・ベルーシがアメリカのテレビ番組「サタディ・ナイト・ライブ」の中の1コーナー「ブルースとソウルのリバイバル・バンド」で演じたジェイクとエルウッド(ボーカルとブルースハープ担当)、そしてバックミュージシャンの面々が話題になり、1978年アルバムを発表。

スティーブ・クロッパー、ドナルド・ダック・ダンなどの超一流ベテランミュージシャンが名を連ねたこのバンドが更に評判となり、それに気をよくしたダン・エイクロイドがストーリーを執筆した「ブルース・ブラザース(SNLバンドリーダー、ハワード・ショアが冗談交じりに命名)」が1980年映画となり大ヒット。

「ソウルマン」は彼らの必須アイテム曲でサウンド・トラック・アルバムにもしっかりと収録されています。

2人のコンビスタイルはサム&ディブがモデル(歌はもちろんのことダンスも)。

帽子とレイバンのサングラスはジョン・リー・フッカーを参考に。黒のスーツは往年のジャズ・ミュージシャン風に決めてみました。

しかし、1982年ジョン・ベルーシが死去。

その後も、オリジナル・メンバーの2人クロッパーとルー・マリーニを中心にバンドは存続、メンバーをそのつど入れ替えつつも定期的にワールド・ツアーを行い、何度も来日公演を実現させています。

彼らの「ソウルマン」最高チャートは1978年US14位、UK79位1990年。

おまけとして写真のEPを紹介します。

これは1986年11月に全米で公開されて大ヒットした映画「ミスター・ソウルマン(原題はソウルマン)」からのシングルでMTVなどでも当時はビデオクリップがひんぱんに流れていました。

両面共に「ソウルマン」でなんと、サム・ムーアと故ルー・リードによるデュエットです!

A面はサムにスポットを多目に当てたニュー・バージョン。

B面は2人の共演ナンバー(LP・VER)。

サウンドトラックには彼等以外にも豪華ミュージシャンが参加しています。

映画の内容は白人の主人公が大学の黒人用奨学金を得るために薬を使って肌を黒くして黒人になりすまし、ラブストーリーも絡めつつも、お決まりのドタバタを繰り広げるというコメディー。

人種問題を笑いの題材にしたことで、そうとうの批判と抗議を受けましたが、興行的には成功しています。

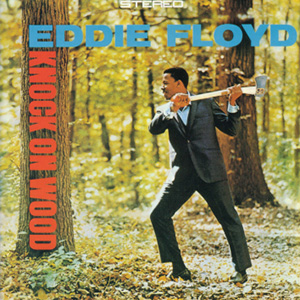

THE POWER STATION

1985年3月4日リリース 英14位、米6位

EP VER 3:43

LP VER 5:05

作者はロバート・パーマー、ジョン・ティラー、アンディ・テイラー。

STA結成当初、当時のメンバー達が「是非ともやりたい!」と熱望、ブラススコアを書きあげたにもかかわらず、技量が伴わずに長年お蔵入りになっていた唯一の曲。

2015年2月15日小樽エンペラー雪明かりの路オールディズナイト(シカゴ結成48周年の日)、遂にこの曲がライブ披露されました。STAのカバー曲中、一番新しい時代のもの。と言っても80年代中期ですがね(笑)

それにしても長かった・・・。

このオリジナルはデュラン・デュラン、シックのメンバー達とロバート・パーマーを含む英米出身4人からなるプロジェクトのデビュー作からのファースト・シングル。

時、MTV全盛期、プロモーション・クリップがガンガンに流されて衝撃的な話題になり大ヒット、ディスコでも(クラブではない)たいへん重宝されたものです。

さて、事の起こりは1983年、英国バーミンガムにある有名ディスコ、ラム・ランナー(デュラン・デュランのマネージャーが経営)を訪れたロバート・パーマーがジョン・テイラーと出会ったのがはじまり。

ロバートの大ファンを自認するジョンはその場で意気投合。1972年にヒットしたT-REX「ゲット・イット・オン」をいつか2人でレコーディングしよう!と約束を取り交わす。

同年、ブロンディーの英国ツアー初日、ジョンはかねてより大尊敬するドラマー、トニー・トンプソンと会場で知り合う。

翌年の1984年、デュラン・デュランのプロデューサー、ナイル・ロジャースとも親交が深まり、彼を通して同じベーシストとして敬愛するバーナード・エドワーズを紹介してもらう。

ここにジョン長年の夢でもあったシック&ロバートとの共演を本格的にスタート。ギタリストにはファンクとハード・ロックに興味を持っていた同僚アンディ・テイラーを抜擢。

1984年6月「ビッグ・ブラザース」というバンド名でアメリカにて1回目のレコーディング・セッション突入。

12月、合計4回のセッション・レコーディング・テープは、ニューヨークのシックが所有するスタジオ「パワー・ステーション」にて最終トラック・ダウン終了。

これを期にバンド名を正式に「パワー・ステーション」と命名。

ここにアルバムとシングルが世に登場したわけです。

このキャリアもジャンルも年齢も人種も違う、ちょっと冷静に考えてみれば、実現不可能ともいえる取り合わせですが、とりようによってはこの上ない超魅力的なビッグ・プロジェクト。

シックとロバート達はお互い面識も存在自体もまったく知らなかったそうなのですが、何故かデュラン・デュランは知っていたそうでこの辺がキーワードといえそうです。

水面下で進行していたこのプロジェクトは、当初かなりお洒落なファンク・サウンドになるのでは?ともっぱらの前評判。ところが蓋をあけてみたらば、インパクトある物凄いハードな楽曲がグルーブ満載でグイグイと迫り、エドワード仕込みのジョンのベースは唸りをあげ、ロバートはそれまでのソロ活動以上に力の入ったエモーショナルな声を披露。

この時代は機械的無機質な打ち込みリズムが主流になっていたために、トニーが叩き出す本来の人間にしかかもし出せないド迫力肉体的躍動感溢れるタメ、独特のノリのある跳ねるドラミングに音楽ファン達は新鮮な驚きをもって大歓迎(黒いボンゾ本領発揮)、そしてあのアンディがあそこまでテクニカルに弾きまくるとは、と嬉しい想定外連続でした(ジョン談:アンディを檻から出してやった!)。

デュラン・デュランは正直な話、美しい男の子達がヒラヒラ衣装を身にまとい、ポップスセンス溢れる楽曲で世間に旋風を巻き起こしていたアイドル路線真っ只中だったために、通のロック・リスナー達からは冷ややかな視線を浴びせられていたのです。

でも、こんなに骨のある図太いアルバムを出された日にゃあ、もうただただ屈服するしかありませんなあ。

だって、デュラン・デュラン結成当時のコンセプトはジョンいわく純粋に「セックス・ピストルズと、シック、ハードロックの混合」だったのですから。

ところが、デュラン・デュランはその後ドンドンとポップス化の傾向に邁進。

ここがミュージシャンの性で、「それならば、デュラン・デュランで実現不可能な音を別のバンドで体現しよう」となったわけなのです。

写真の3作品はアルバム国内盤帯付きLP&アメリカ盤CD。

そして日本盤帯付き12インチ「サム・ライク・イット・ホット」

この12インチは80年代にジャンル問わず猫も杓子も大流行したレコード。シングルとLPとの中間的ソフト。

誕生時は業界向けプロモーション的意味合いが強かったのですが(ラジオ、マスコミ関係への非売品配布用)、ディスコブーム到来に乗じて商品的価値が高まり、ディスコ店内で長時間歌ったり踊れる事を目的に、重低音やダンスビート、リズムを強調したバージョン、リミックスモノが登場。延々と聞かせどころのサビやリフ、コーラスがリフレインされたりエフェクト効果を加えたりとありとあらゆる手法を加えて音楽界の重要なジャンルを確立。1枚の盤に1曲が数テイク収録されるというパターンが通常の作品にと落ち着きました(時には未発表モノやライブテイク、ボーナス的に既初作1曲をプラスということも)。マニアはこの盤でしか聞けない音源がよくあるためにコレクションに腐心したものです。いまだに権利の関係上CD化されていない「レア」モノが多数存在していて、こいつはコレクター泣かせですね。プレス枚数も絶対的に少ないし、単発モノがほとんどだったし。

その後、CD化に伴いマキシシングルというソフトに引き継がれていき、その姿は一般メジャー第一線からは消え失せましたが、クラブDJの間では現在もそれ専用の盤モノが現役続行中。

この「サム・ライク・イット・ホット」12インチにもA面は「サム・ライク・イット・ホット&ザ・ヒート・イズ・オン」、B面には分断されて「サム・ライク・イット・ホット」「ザ・ヒート・イズ・オン」と計3曲収録。

この曲はイントロ、1番、2番、ギターソロ、ブリッジ、サビ(エンディング)という構成ですが、部分部分が長いためにけっこうツギハギ遊びが(!?)出来るのでしょうね。

そうとうにいじりまくっていて面白いよ。

さて、爆発的大成功を収めたパワー・ステーションは、この後ツアーに進出。ところが、それまで全米では成功を収めていなかったロバート・パーマーはパワステと並行してレコーディングしていたソロ作品のプロデューサーにもバーナードへ白羽の矢を向けます。このソロがそれまでの中でも比較にならないほどの大ヒット。それならばと、パワステ・ツアー参加を頑なに固辞。

よってボーカリストにはシルバー・ヘッドのマイケル・デバーレスを起用することになります(ライブ・エイドにも出演)。

時は流れて、1996年、唐突にパワー・ステーションが再結成されてセカンド・アルバムが発表されます。

ただ、その時にはジョンの姿はなく、バーナードがプロデュースとベースを兼任。

初の来日公演も1996年に行われましたが(テレビ出演もありました)、この年の4月シックの来日公演中にバーナードが死去したために、彼の姿はありませんでした。

そして2003年にはロバート、トニーも他界しています。

CHICAGOのセカンド・アルバム「CHICAGO」(邦題はシカゴと23の誓い)は1970年、1月リリース。

前年のデビュー作ではバンド名を「シカゴ・トランジット・オーソリティ」と名乗っていたのですが、シカゴ市長サイドからの訴えをきっかけに単にシンプルに「シカゴ」と改名。

デビュー作に引き続いてこちらもアナログでは2枚組、しかもトータル・アルバムのポスター付き。

メッセージ色濃厚な内容を反映してか反体制的バンドのイメージが益々強烈になりました。

このアルバムには3つの組曲が収録されていますが、中でも最高傑作と誰もが絶賛、今現在でもライブでは必ず演奏されるのがトロンボーン奏者、ジェームス・パンコウ作、7楽章からなる「バレー・フォー・ア・ガール・イン・ブキャノン」です。

ジミーが当時出会ったある女性とのラブ・ストーリーで構成されています。

ジャズ、クラシックなどの手法を大胆かつカッコよく取り込み、実に若さ溢れる超難解、テクニカルでエネルギッシュな一品に仕上がっています。一部の隙もないくらいの完成度の高さ。

男女のパルピテーションから度重なる障害、悩み、苦悩、不安、それを乗り越えて甘いひと時を迎え、お互いの愛を確信、そしてハッピー・エンドという筋書き。

まったく感心するくらいによく感情の起伏を表現しています。でも決してアバンギャルドな作法には走らず、そこそこの主張に徹してポップかつメロディアスなブラスロック、シカゴらしさを潔いくらいに貫いています。

組曲といっても小曲やインストゥルメンタル、バラードが交互に顔を出してだれることなくあっという間にエンディングに達します。「ぼくらに微笑みを」の残響音を引き裂くようにダニー・セラフィンの素早いドラム・フィルから、表題の「言いたい事が沢山」

こちらは59秒の橋渡し的曲。

第2楽章に位置します。

LPでいえば1枚目のB面3曲目。でもメンバー達のこだわりでトータル性を重視、CD同様に7曲目と言っておきましょう。

で、7楽章中、一番重苦しいパートです。

2人の愛に対して外部からの妨害勃発したのか憤りを表現。

前半はボビーとコーラスが交互に歌い、後半ではやや気持ちが晴れてきた感情を表現。今度はコーラスとボビーのパートが入れ替わります。

そして第3楽章のますますドラマチックで演劇要素をたぶんに含んだ感ありの更に表情豊かなインストに引き継がれていきます。