とあるネットショップで

きものカフェエプロンという名前で売られている食事用のエプロンを作り方です

着物周りの小物としては 高いお値段ではないので、気に入った柄があれば 買えばいいのですが、手作り派は何でも作ってみたくなります(笑)

私は 結婚披露宴で留袖に合う黒い正絹のエプロンが欲しくて作りました

作り方は ミシンがあれば簡単です

手縫いでも もちろん出来ます

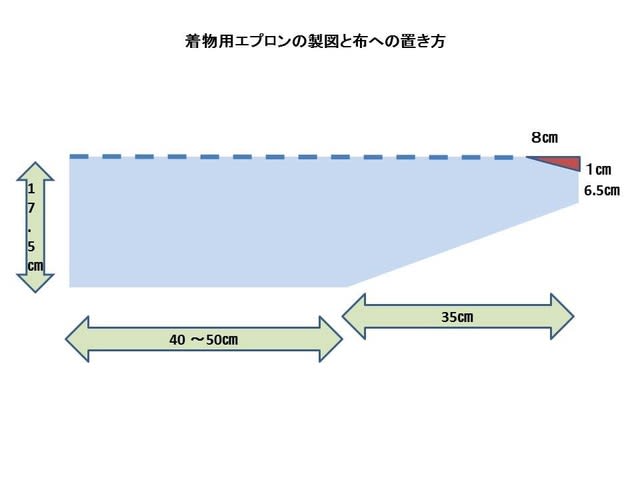

材料は エプロン用に 反物一幅で100㎝~150㎝ ( 長い方が作業工程の少ない手早い作り方になります )

ソフトプラスチックなどの衿に挟むための板(芯) 10㎝程度

糸 針 あれば接着テープか接着芯少々

作り方

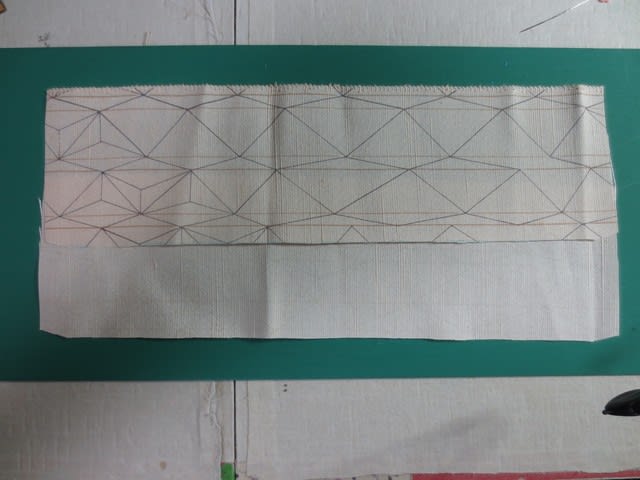

① 布をまずたてに半分に折り、さらに折り返り部分( 洋服や着物では見返し部分 )を横に折ります

この作業はアイロンを使って丁寧に 端っこの耳がきれいに合うように

裁ち目も合わさるように

手前と右側にわがくるように 布を置きます

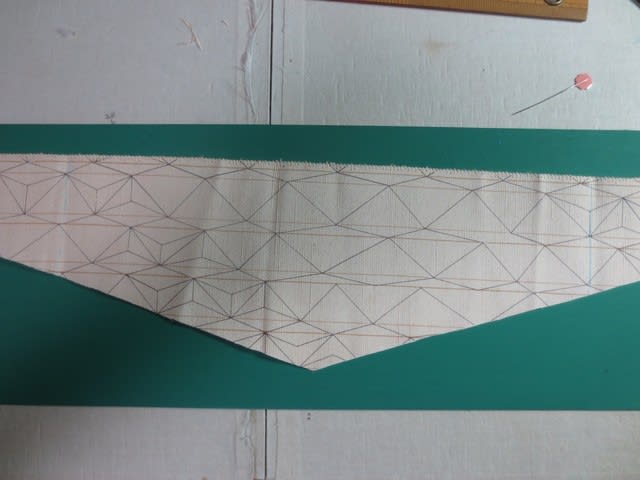

② 作った型紙を布のわに添うように置いて 待ち針で留めます

この時、型紙が図のように斜めにカットされていれば、

わから少々(1㎝ )離れます

製図の回で記載された赤い三角形の部分です

③ はさみを入れるのは 型紙の斜め線の部分だけですので、型紙から1㎝離れたところに裁断用の印を入れます(チョークで)

裁断用の印を入れたら、4枚に重なった布が動かないように注意しながら カットします

④ 次に 紐2本を 切り取った残り布から取ります

出来上がり幅にあまりとらわれずに 長さを確保するような取り方をします

チョークで印をつけます

⑤ 紐用の布2本がとれました

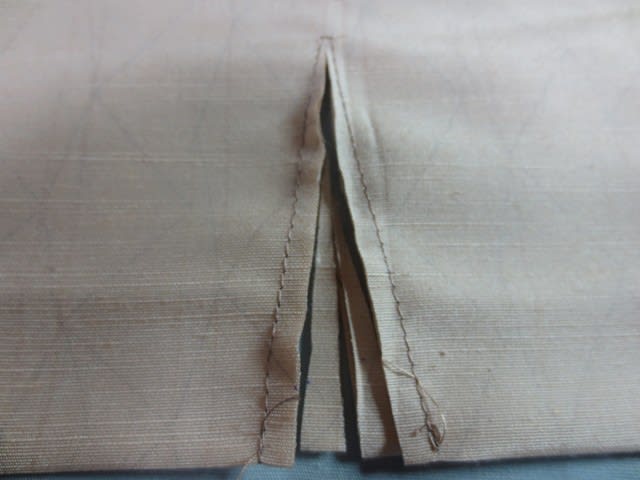

⑥ まず紐を縫います

縫い方は アルファペットのLのように片方が袋になるように縫います

この時、

出来上がり幅が3㎝の場合は 3.3~3.5㎝ほどの幅で縫うようにします

ミシンの場合は 最初と最後は返し縫をして ほつれないようにしておきます

縫い終わったら、出来上がり幅にアイロンで折って 片方も折ります

きちんと折って、折り目の重なり部分が動かないように 縫い代を縫いとめるか、接着材(糊)少々を付けてアイロンをかけておくと、表に返すとき 作業がしやすいし、きれいに返すことができます

⑦ 返した紐に収まる幅の芯を切って準備して、中に入れます

⑧ 芯が動かないように 芯のきわをミシンで縫いとめます

紐が出来上がったら、エプロン本体を縫い始めます

⑨ 見返し部分の裁ち目を三つ折りにアイロンをかけます

まず1回折ってアイロンをかけ

⑩ もう一度折って アイロンで押さえます

この折った部分をミシンで縫うと裁ち目が隠れて ほつれ止めになります

⑪ 三つ折りした部分にミシンをかけたところです

⑫ 衿の切込み部分は 細長い二等辺三角形になっていますが、その部分をミシンで縫います

ここは少し細かい針目で そして最初と最後は返し縫いを忘れずに

⑬ 縫い終わったら はさみで切込みを入れます

vの部分は縫ったところを飛び越さないように注意しながら、出来るだけぎりぎりのところまで

ここで補強の為に 切込みの先端部分だけ接着テープを少々貼りました

最初にテープを貼ってから縫えばよかったと 少々後悔

⑭ アイロンで今回は縫い目ぎりぎりの所を折っていきます

アイロンで折りを付けた後 表に返して 毛抜き合わせになるようにアイロンで押さえます

( 毛抜き合わせとは 表から見ても裏から見ても反対側の布が見えないような折り方です )

⑮ 斜めに裁断した部分をアイロンで三つ折りにします

耳の部分は二つ折り 飛び出した三角の縫い代は内側に折りこんで見えないようにします

裾も三つ折り( 最初に1㎝の深さで折って 次に2cmの深さで折る )

⑯ 衿の芯を準備して まず 上に置いてみます

製図した型を元に それより大きさが大きかったり ぎりぎり同寸法の場合は少し切り落とします

見返しとの間に入れ込んで、待ち針で軽くとめて(芯を外して 待ち針を打つ )

⑰ 裏側から ミシンで両端 裾 斜線部分 切込み部分(Ⅴの部分)などを一筆書きのように縫って一周させます

⑱ 紐をつけます

紐の裁ち目部分を1㎝ほど内側に折り返し、エプロンの裏側に折った部分が中になるように置いて、待ち針を打って、紐を止め付けます

ミシンで四角に縫うと 収まりの良い紐付けになります

⑲ 完成です

共布があれば、小さく折りたたんだエプロンを入れる小袋を縫っておくと便利だと思います ( 今回は作ってありません )

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15cea83b.311bf6e1.15cea83c.4b6c7cf6/?me_id=1212320&item_id=10005704&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshanari%2Fcabinet%2Fkitsukekomono%2F91-etc-121221.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshanari%2Fcabinet%2Fkitsukekomono%2F91-etc-121221.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

小林布未子さんと言う着物スタイリストの方に、着付けのアドバイスをもらったことがあります。

小林布未子さんと言う着物スタイリストの方に、着付けのアドバイスをもらったことがあります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/09f6faa1.92abf375.09f6faa2.9492f21d/?me_id=1217614&item_id=10006255&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faz-netcc%2Fcabinet%2Fsozai%2Fsun90-1113-00.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faz-netcc%2Fcabinet%2Fsozai%2Fsun90-1113-00.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/154cb54c.863a3b67.154cb54d.d15a236c/?me_id=1234932&item_id=10000862&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuichikimono%2Fcabinet%2Fkomono1-main%2F80048429.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuichikimono%2Fcabinet%2Fkomono1-main%2F80048429.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)