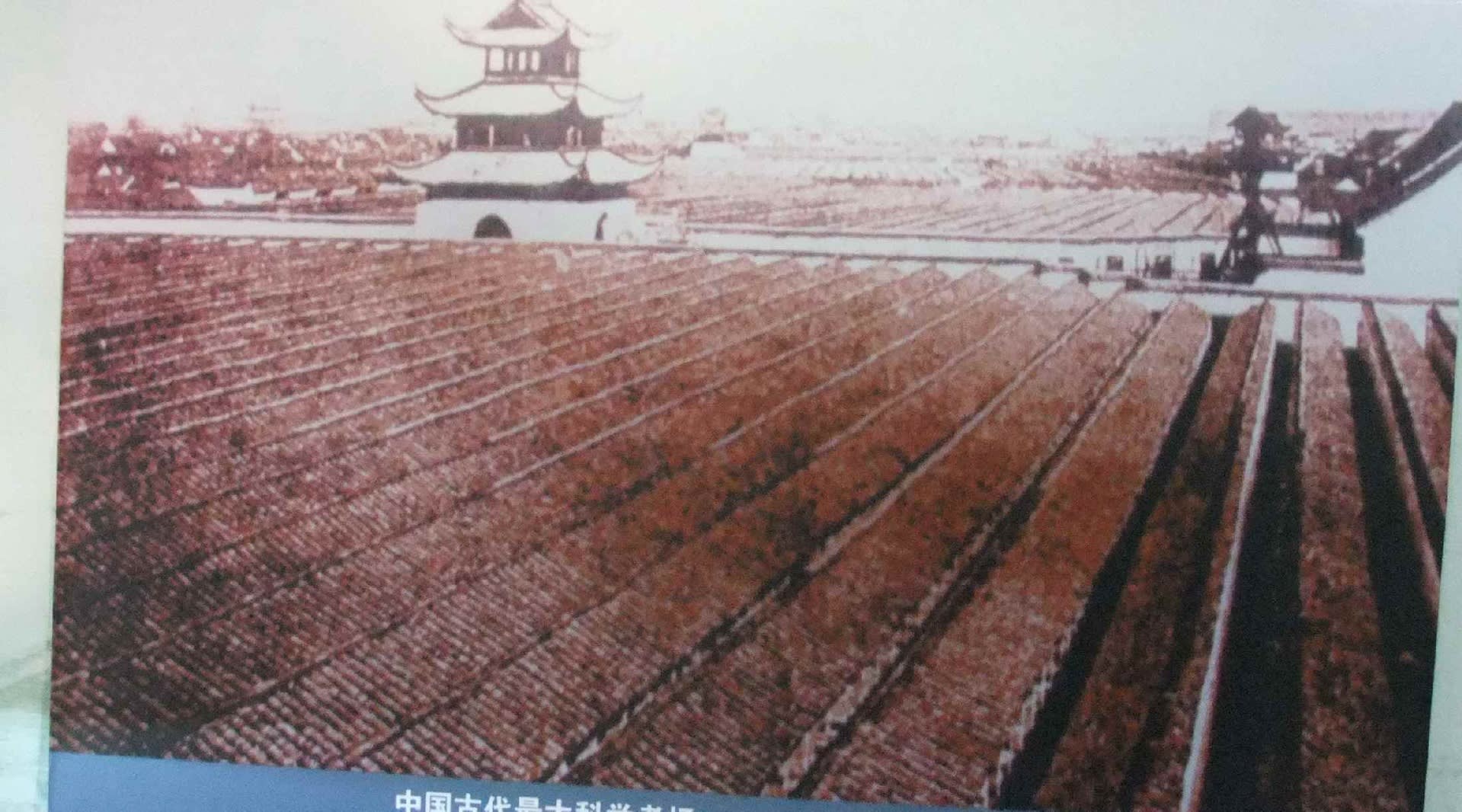

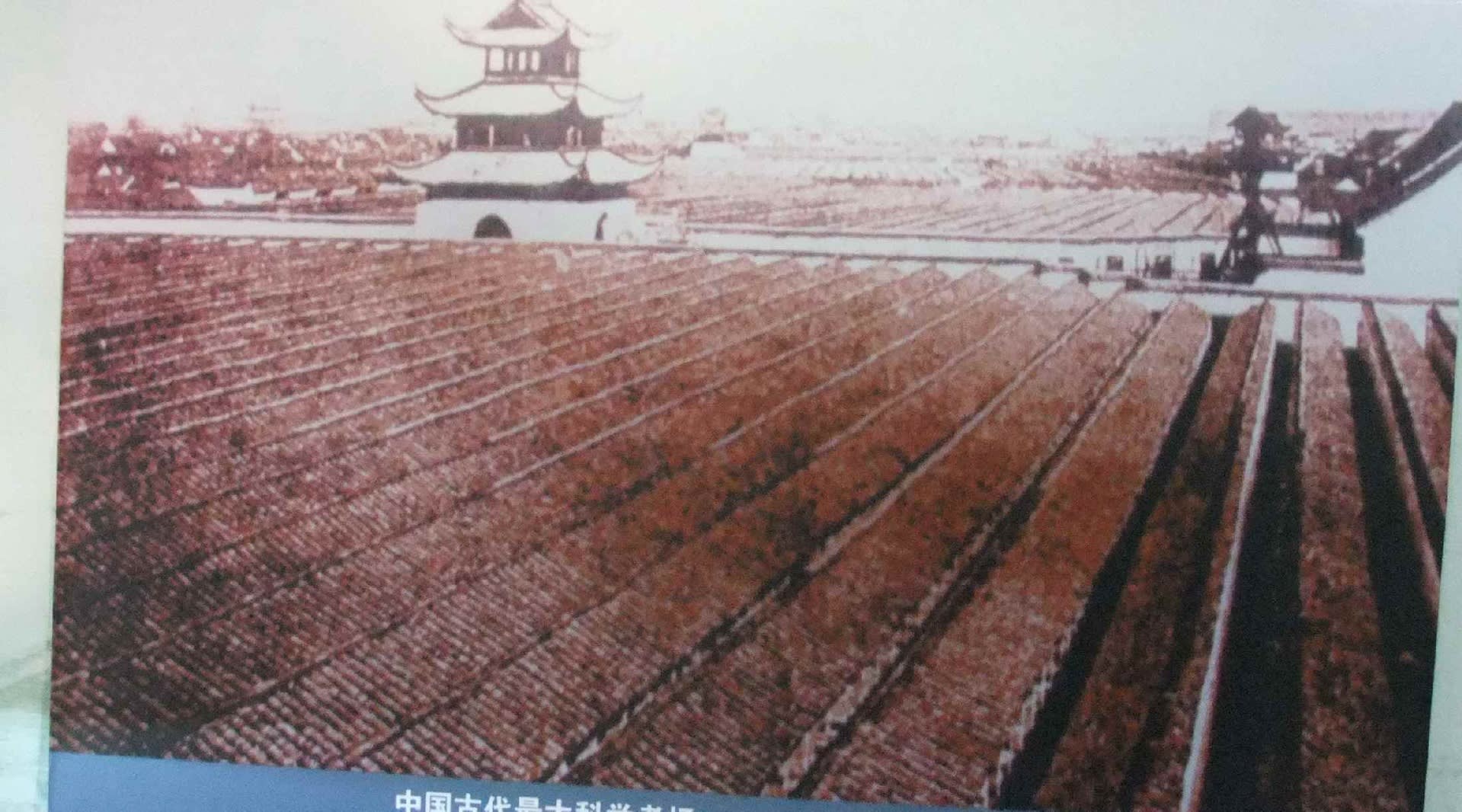

南京には江南貢院という古い建物が残っている。これは中国最大の科挙試験場であり、最大時で2万人が受検したそうである。

2万人収容の科挙試験場の写真 (江南貢院 展示場にて)

実は、日本文化の追求をライフワークとする自然院としては中国の科挙制度の大きな関心を持っている。そのわけは:

日本は中国から多くの文化・制度を学んだけれど、科挙制度と宦官制度だけは取り入れなかった。同じ中華文化圏でも、朝鮮やベトナムとはこの点で異なる。そしてこのことは、その後の日本文化を特長付ける大きな要因となった。宦官制度が無かったから、源氏物語のような王朝文化の花が開いたのだし、科挙制度が無かったから中国より早く封建社会から脱して近代化に成功したと思っているからである。

科挙は身分に関係なく誰でも受検出来る。つまり有能な人材を登用する機会を遍く与えるという点では平等な制度と言える。しかし、その試験内容が問題である。四書五経など膨大な古典を丸暗記しなければ合格できない。経済や行政実務を行わなければならない高級官僚たちに、古典教養など何の役にたつのか?そんな丸暗記の秀才ばかりを集めたからこそ、中国は近代化に遅れを取ったと思う。

それはともかく、科挙は国家的大事業であった。どのくらい凄まじいものであったかは、最近愛読している浅田次郎の「蒼穹の昴」にも生々しく出ている。それによると、科挙を受ける者は先ず予備試験として、県試・府試・院試・歳試・科試を合格しなければならない。院試を合格しただけでも「生員・秀才」の称号と不逮捕特権が与えられたというから、かなりのものである。

次に本試験として各省で郷試が行われる。これは3年に一度行われ、100倍の競争率だったそうだ。合格すると挙人と呼ばれた。次の会試は首都で行われるが、皇帝の行事であるということから、挙人の旅費には公費が出たそうだ。

「蒼穹の昴」には、挙人が「挙人様会試ご受験」という旗を押し立てて数十人の一行が籠で首都に向かう話が出てくる。途中立ち寄る村々では、村長などがもてなしに出てくる。挙人様の御尊顔を仰ぎたいのと、将来本人が出世した時に覚えよくしておこうという下心からである。清朝時代の会試では2万人もの挙人が受験し、その中からの合格者は300名という厳しさだったそうだ。

今の日本で例えてみると、上級国家公務員試験と司法官試験と国会議員選挙に同時に受かるようなものといえようか。

試験は2泊3日がワンサイクルである。初日は入場作業だけで費やされる。2万人もの受験者を不正防止のため入念に身体検査し、ひとりひとりを号舎と呼ばれる独房に誘導するのだから1日仕事だったらしい。受験生は、筆記用具のほか3昼夜を過ごすための夜具や炊飯用具を此処へ持ち込む。鶏小屋のようなつくりだから、冬は暖を取る用具、夏は蚊対策が必要である。翌日早朝に問題が配られ、翌々日の夕方にかけて試験の答案を提出して引き上げる。このサイクルを連続3回、即ち合計9日で試験が終了する。

号舎の実物大の建物とマネキンが設置されており、当時の受験の様子が窺われる。

受験者は 2泊3日をこの中の独房で過ごす。寝たり、書いたり、食べたり ・・・・・・。

その後の採点作業が、また大がかりだったようだ。全員の答案を係員たちが別紙に書き写し、受験者名の代わりに受験番号を付す。答案の解答者が誰であるかを筆跡から分からないようして、採点者達に情実が入る隙を作らないためである。この採点作業に一ヶ月半を要したらしい。

随の時代から清王朝末期まで、この大がかりな科挙は1500年ほど続いた。試験は厳しいが、一度合格してしまえば賄賂に囲まれた安楽な一生を送ることができた。清朝末期に列強の侵略を受けると、さすがに皇帝もこの形式主義の弊害に気が付き廃止されたが、科挙を唯一の生涯目標にしていた若者達の中には自殺者が多く出たという。

とにかく、中国はやることが大袈裟である。

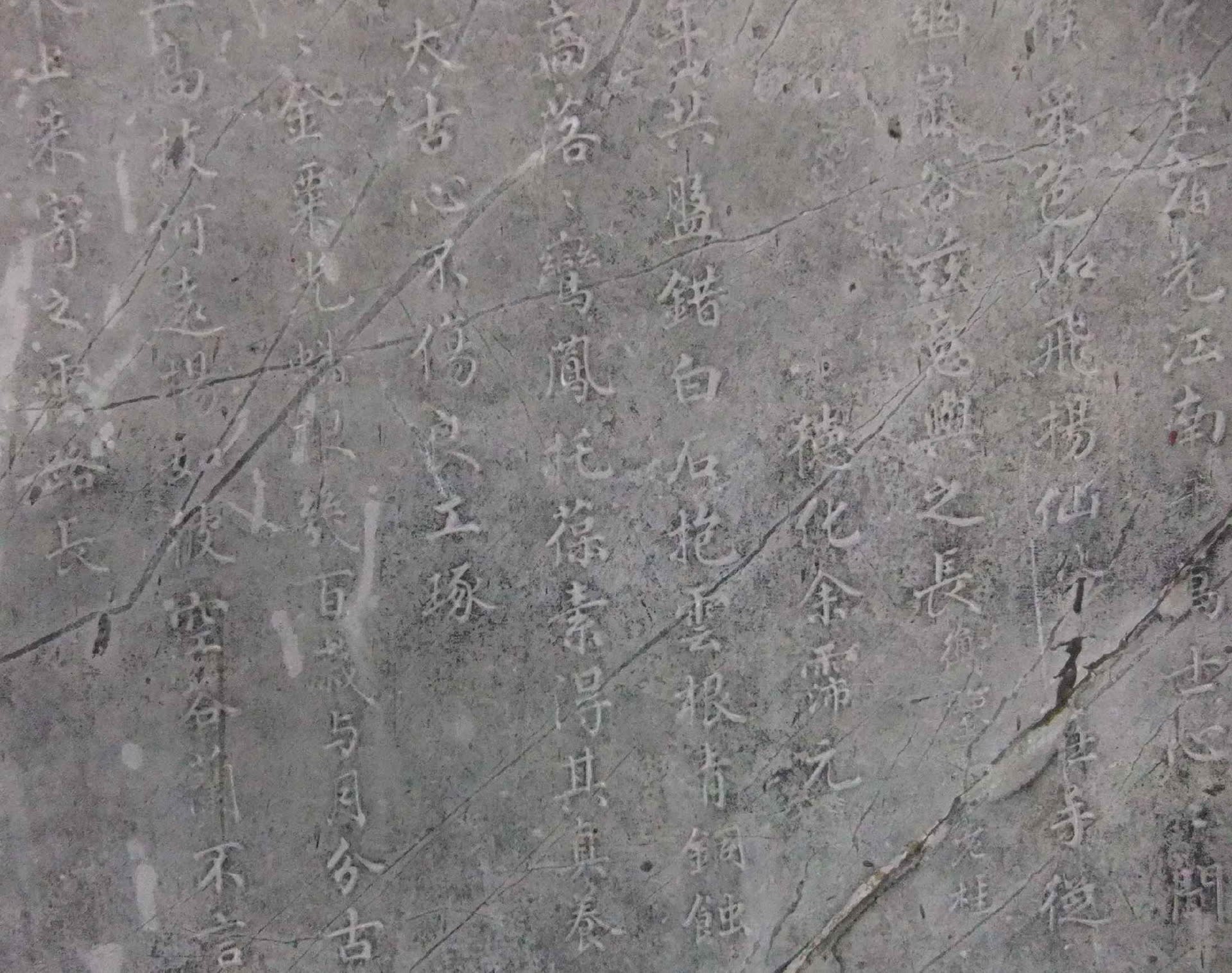

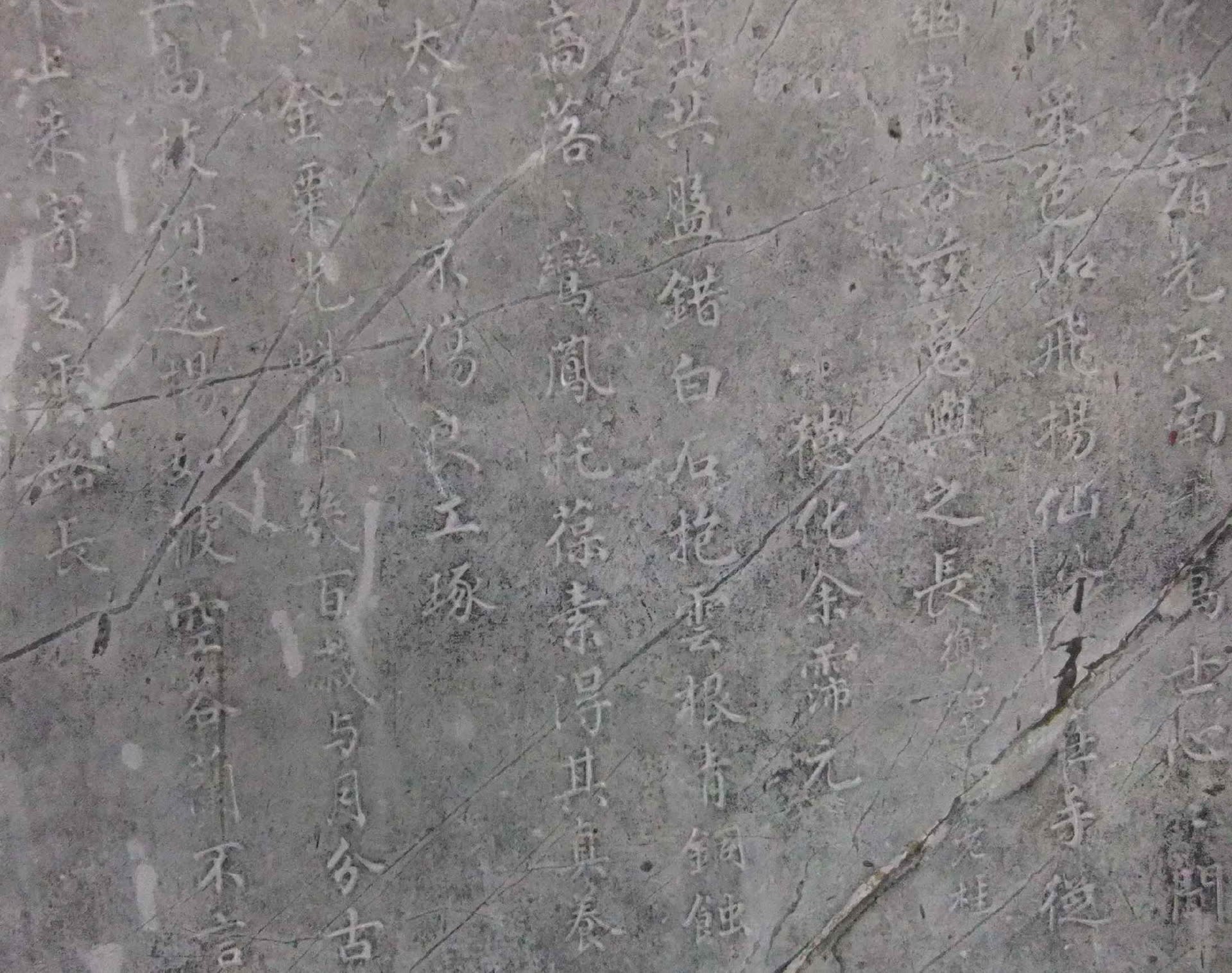

左下は、合格証(瀊尚志という人が98番目で郷試に合格したことを示している。) 右下は試験場にあった石碑。好きな字体なので掲載する。