木幡 孜(1974)定置網漁獲量からみた相模湾の漁況. 水産海洋研究会報, 25, 25-30.

http://www.jsfo.jp/contents/pdf/10-1565.pdf

相模湾奥西部における魚類の空間的および時間的な群集の構造についての貴重な報告です。

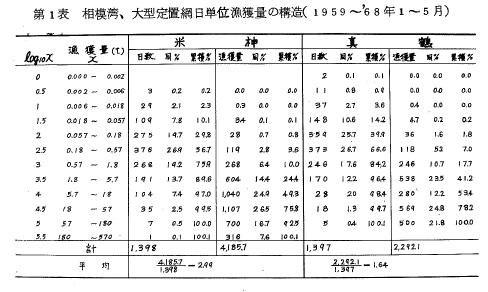

「日単位漁獲量の構造は第1表に示すように対数正規型で表すことができる。(中略)高々数%の確率で起る大漁日によって残りの50%を水揚げしていることになり、(中略)時間を軸とした来遊群集の構造がいわゆる集中型の分布であることを反映していると考えられる。」

「次に湾内におけるマアジの空間分布の具体的特徴について第4図に示した。これによると、マアジは湾奥西部の小八幡から岩江付近に明らかな分布の重心が形成される。」

「これまでに述べた生物現象にもとづき、当面の課題として相模湾海域に来遊する生物主体の分布に関するレベルを考えると、先ず対象種の分布域を決定するマクロ段階、次に湾内加入量を決めるメソ段階、そして加入群の湾内分布を決めるミクロ段階の3段階が想定できる。これらに対応する環境レベルを海況について考えると次のようになる。

A:生物地理学的な種の分布域を決める主要因はいわゆる適水温などであろう。

B:黒潮の内側に分布する沿岸性種の分布域は黒潮の位置によって規定され、その分布密度は流軸の離接岸の程度によって、濃縮あるいは拡散されるであろう。したがってこれが相模湾内への加入量を決める要因として大であろう。

C:加入群の局地的な分布を決定する主要因はその地先の通常の海洋条件よりも、むしろ群自体に内在する今のところ解明されていない種毎の属性によるものであろう。」

以上の知見をもとに、2011年度のブリ・ワラサ漁獲尾数をみてみますと、岩定置網は10351尾。2011年4月25日(前日時化)2007尾、4月26日(前日時化)1139尾、2012年3月26日1690尾、3月30日に2684尾。4日で7520尾、73%を漁獲し時間的群集構造が集中型であることが確認できます。また米神定置網は1480尾で、空間的群集構造は岩定置網に局地的に分布していることも確認できます。

参考までに、岩定置網で2684尾を水揚げした3月30日までの3日間の海況図を以下に示します。水温は15℃のブリの好適水温でした。

同様に、三重県の熊野灘沿岸域における魚類の空間分布を見てみることにします。

熊野灘沿岸域における魚類の空間分布の特徴について 浜口勝則 水産海洋研究 第53巻 第2号 ,1989

http://www.jsfo.jp/contents/pdf/43-1665.pdf

Fig.1.は三重県の熊野灘沿岸域におけるある魚種の各漁場の漁獲量を示しています。図中の円の半径は各漁場への配分率の大きさと一致し、ある魚種についての平均的な各漁場への配分率は、まず各年度毎の漁獲量を1として配分率を算出し、得られた値を16年間について平均したものです。

「あじ科魚種が全般に南偏傾向を示す中で、ぶり類のみが北偏する傾向を示している。ヒラマサ、カンパチの漁況と物理環境要因との関連性に関する知見はみられないが、ブリについては栗田(1960)等により、魚群出現時の水温と塩素量の値からこの魚種が高水温高塩分水を好まないことが知られている。更に外洋系水の波及しやすい海域に位置する第15、16漁場での漁獲割合が特異的に低いこととも合わせて推察すると、ブリはその生理学的特性から、低塩分の伊勢湾系水が岸沿いに波及し(杉本ほか,1985)、外洋系水との混合水域が形成されやすい志摩半島から尾鷲湾に至る海域を好適生息域としているものと考えられた。ただし、第3漁場と第8漁場での配分率がその周辺漁場と比較して高いため、海況以外の要因についても検討していく必要があろう。」としています。

図Aに、相模湾奥西部における期間毎の定置網のブリ配分率・平均年間漁獲尾数・年平均気温偏差の平均をまとめました。

相模湾奥西部についは高塩分水の関連性は少ないように思います。岩か米神のどちらかが過去に塩分の変化があったかです。考えられるのは酒匂川取水堰による取水で米神が高塩分になったかですが、それなら酒匂川取水堰と同時に米神の漁獲量が減るはずですが(取水したから高塩分となり米神の漁獲が少なくなる)それは無いようです。むしろ、取水で米神を冷やす能力が小さくなり、温暖化が顕著になった近年に米神の温度が上がり漁獲が少なくなったのでは、と思うのです。

図Aをみると、平均年間漁獲尾数は昭和30年以降どんどん減っていくとともに、ブリの好適生息域を示す配分率は昭和42年(西湘バイパス一部供用開始)から重心が移り、それまでの米神から岩江などに変わっています。また、年平均気温偏差の平均は平成に入って高くなりその関連と思うのですが平均年間漁獲尾数は激減しました。現在は、平均年間漁獲尾数は昭和42年程度に回復した状況です。

また、先の熊野灘沿岸域の研究報告では、

「イナダは瀬付きの習性があると同時に、沿岸域を広範囲に回遊する性格をも有するために、マクロな空間スケールでみても生物量が露岸域の規模に比例して配分されている可能性がある。」としています。

2011年度(平成23年度)のイナダ・ワカシ漁獲量をみてみると、米神定置網は22トン、岩定置網は8トンでした。相模湾奥西部のイナダ・ワカシについは露岸域の規模に水温の関連性もあって配分されているのではと思います。若いブリ(0歳魚)は15℃以下で摂餌率は次第に減少、7℃以下で食欲を示さなくなり、5~5.5℃付近で死亡、との報告があります。

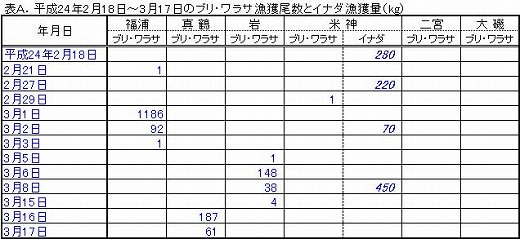

表Aに相模湾奥西部における平成24年2月18日~3月17日のブリ・ワラサ漁獲尾数とイナダ漁獲量(kg)を示します。これをみると、福浦・真鶴・岩ではブリ・ワラサが獲れて米神ではイナダが獲れています。米神はイナダが好む水温、すなわち水温が高いのではないでしょうか。

最後に、先の熊野灘沿岸域の研究報告では、

「ある魚種の地域性がなぜその海域に出現するのかということを更に追求していくためには、漁場水深、海底形状、餌料生物、河川水や湾内系水の挙動等、定置漁場周辺の詳細な無機的、有機的環境要因に関する知見の蓄積と検討を要しよう。」としています。

現在、図Aが示すように岩定置網でのブリ・ワラサの漁獲量がその周辺定置網と比較して高いことは、海況以外の要因が何かあります。その一つは、真鶴町の人々が古くから大切に保護し「お林」と呼ぶ「魚付き林」であり、箱根古期外輪山からの地下水、が考えられます。魚付き林では、海面に落ちる虫とか、樹木の陰とか、栄養分が豊富で温度が一定の地下水、など効用が言われています。また、真鶴町の浅層地下水や箱根古期外輪山からの深層地下水については、調査報告が出ています。

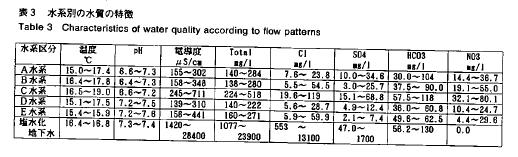

真鶴地域の地下水の水系区分と水質 粟屋 徹,長瀬和雄,横山尚秀,杉山茂夫,平野富雄 神奈川県温泉地学研究所報告 第25巻、第1号、1-18、1994

http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/files/PDF/houkoku/25/houkoku25-1.pdf

「井戸の深度が5~24mの浅層地下水は、海浜堆積物やローム層中の地下水で、真鶴港付近に密集しており、半島の付け根付近にも見られる。

また、井戸の深度が55~200mの深層地下水は、箱根古期外輪山の岩状溶岩が帯水層となっており、岩沢川周辺に多く分布している。」

真鶴町の魚付き林、浅層地下水、箱根古期外輪山の深層地下水は、温暖化でも水温を低く一定に保ち、さらに塩分を低くし、ブリが高水温高塩分水を好まないことから、ブリの好適な生息域の要因の一つになっているのでしょう。

ブリは、好適な水温の静かで暗く深い海、そして山陰があり、豊かな森から流れる清らかで豊富な川の水、を好むといわれています。あなたがブリならどこを選びますか。

【寄稿:ブリ森サポーター 小貝】