久しぶりにお出かけしようかなという気分になった

候補は宗次ホール

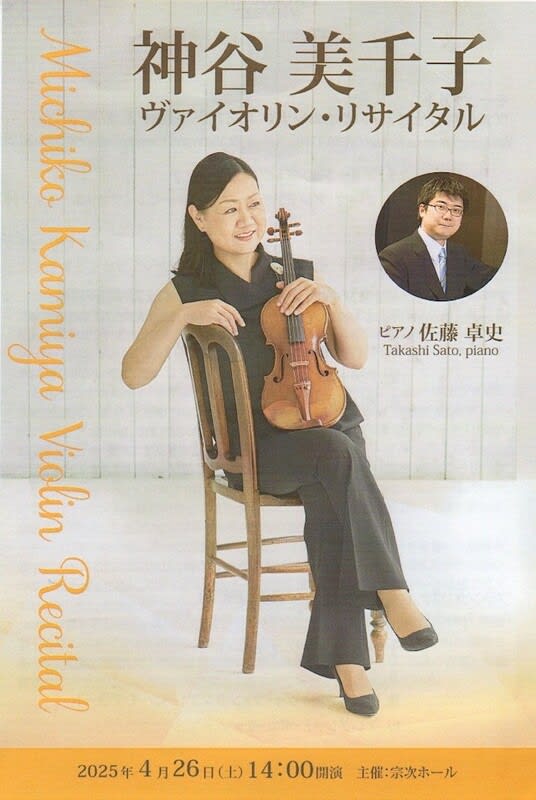

今日はヴァイオリンのコンサートがある

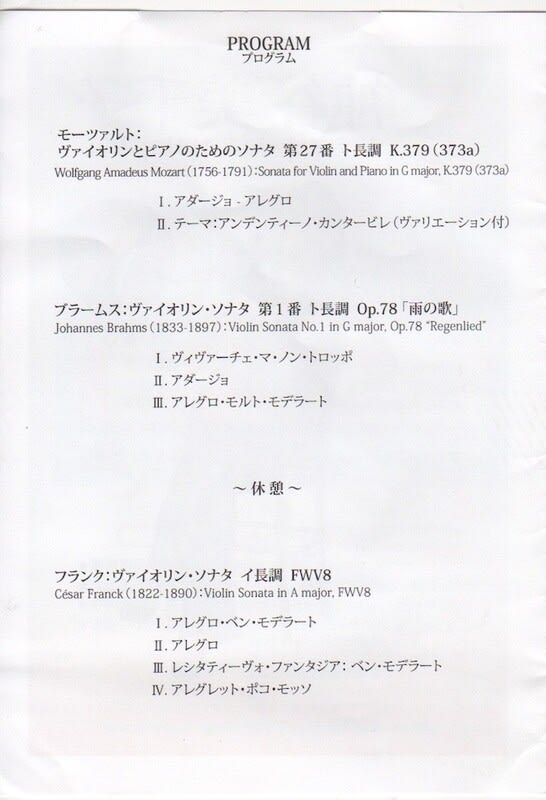

プログラムはフランクのヴァイオリンソナタがメインで

他にモーツアルトとブラームスがある

チケットは手元にないが当日券が購入できたら

それで済まそうと思う

売り切れていたらあっさり諦めることにする

その時は、丸善に行って変てこな本を探して

アップルストアに行って気になることを聞いて

つまりは目的もはっきりしないお出かけというわけだ

たまにはこういうのも良い

自分は電車が好きだ

乗り鉄とまではいかないが、窓の外の風景を見て

ボーっとするのが気持ちいい

過去を振り返ったり景色から導かれる思いにふけったり

今覚えている電車の窓からの景色は

冬本番の時期に郡山から会津若松に向かう電車の中から

見えた弱々しい太陽の光に照らされた雪景色

それはシューベルトの冬の旅を想像させるものだった

(レコードとかCDのジャケットにあったような風景だった)

もう一つはドイツでヘッセの誕生の地カルフに向かう電車から

見えた霧に包まれた光景

不意に「霧の中」という詩を思い出した

ヘッセは頭の中で浮かべたのではなく、実在する風景からインスパイアされて

あの詩を作ったのかもしれないと思ったりした

あとは東北新幹線で仙台近くで見えたお墓の石が

こちらではあまりない黒い石が多かったことが印象に残っている

ところでヘッセの霧の中はこんな詩

霧の中

ヘルマン・ヘッセ詩 高橋健二訳

不思議だ、霧の中を歩くのは!

どの茂みも石も孤独だ、

どの木にも他の木は見えない。

みんなひとりぽっちだ。

私の生活がまだ明るかったころ、

私にとって世界は友だちにあふれていた。

いま、霧がおりると、

だれももう見えない。

ほんとうに、自分をすべてのものから

逆らいようもなく、そっとへだてる

暗さを知らないものは、

賢くはないのだ。

不思議だ、霧の中を歩くのは!

人生(いきる)とは孤独であることだ。

だれも他の人を知らない。

みんなひとりぽっちだ。