買い物は面倒だが好きな分野もある

書店・CDショップの他に食料品も結構好きだ

反対に落ち着かないのが衣料品関係

どうも居心地が悪くてつい逃げ出したくなる

大晦日イブの昨日、書店のあと出かけたのがナチュラルチーズの店

(広小路のチーズコート)

豊橋にそんな店があるとは知らなかったが、先日SNSで知って

通販で求めるよりは運送料分だけ安いだろうと覗いてみた

チーズは好きだ

そして家族も同じ様だ

「お前のすすめるものは何でも美味しい」

と祖母も当時まだ珍しかった白カビのカマンベールチーズを

平気で食べ(祖母の娘の叔母は乳製品はダメだったが)

北海道旅行に行った際にはお土産用に「白カビのチーズを!」

とお年寄りが言うので店員さんを驚かせたらしい

ナチュラルチーズは個性が強い

勿論食べやすいものもあるし、日本ではその手のものがよく売れる

だが、より刺激のあるものが欲しくなるのが世の常

チーズもヘンテコなものを経験したくなる

そんなときには通販や、お酒が今よりも飲めたときには

「ワインとチーズのマリアージュ」と言った頒布会で

変わったものを経験した

ウオッシュチーズ、シェーブルチーズ、

これらは一癖あるが、その個性は一度ハマると何度も求めたくなる

と同時に、この個性はどこから来ているのだろうと思ったりする

普通のセミハードチーズも、日本人好みの癖のないものではなく

どこか引っかかる印象を与えるものもある

それらは牛が普段食べてる草の違いから来ているのはないか

と頭に浮かんだ

山国の日本より実質的に使える面積の大きいヨーロッパでは

牛がのんびりと放牧されている

牛はそこに生えている草を食べる

その土地特有の土で生えている草は、その土の個性を受け継いでいる

そしてそれは牛乳に反映される

チーズの個性的な色合いは、結局は草あるいは土に由来するのだと

勝手に思い込んだ

それは土のパワーを身体に取り込むことのようで

ヨーロッパ人のオーガニック食材に関するこだわりが

何となく分かるような気がする

昨日購入したのは、コンテ、カマンベール、ゴルゴンゾーラ

割と定番的なものばかりになった(意気込みとは違って)

レジで支払いの際、ガラポンで500円割引券が当たった

次はそれを使って個性的なのを購入することにするか、、、

※ウオッシュタイプのエポワスはこの上なく美味しいが

値段がそれなりなので覚悟しないと購入できない

価格を知らせると偉い人には絶対了解されないと思う

大掃除も一応済ませて、ちょいと時間に余裕ができたので

久しぶりに豊橋の大きな書店にでかけた

アマゾンで欲しい物リストに上がったままの本がそこにあれば

購入するつもりだったが、自分の変則的な好みゆえ、それはなかった

アマゾンの効率的で便利な買い方も良いが、リアルな書店で

あれこれ本棚を眺めるのも良い

良いと言うどころか、至福の時間かも知れない

最近は読むことの少ない小説なども気になるものが目に入る

でも一番の目的地は二階のあるコーナー

そこの本棚の本は大概厚くて価格が高い

おまけに最後まで読めるか?と不安を覚えさせるものだ

向こうから「お前読めるか?」と挑戦状を叩きつけられてるような気もする

しっかり選んでお買い上げ!

とならずに、まるで衝動的に購入することはよくあることで

今日もそそられた本ではなく、ひょいと目に入ったものを購入してしまった

ハンナ・アーレントの「政治とは何か」

文章にいくつもの思いが含まれているような緊張感のある読書体験を求めているのか

メルロ・ポンティの「大人から見た子ども」

現在教育に関するボランティアをしているので、子どもたちの心理学的な把握ができれば、、と

やはりリアルな書店は、時々でかけたほうが良い

本当にいろんな刺激を受ける

それにしても、人はなんと多くのことを考えたり感じて

形にしようとするのか、、と驚きも感じる

洋楽の歌の場合、歌詞の良し悪しによってその曲が好きになったり

嫌いになったりすることはあまり多くない

ビートルズの「イン・マイ・ライフ」は歌詞が評価されてる曲のひつとだが

個人的にはあまり好きじゃない(音楽的につまらないように思えて)

一方、意味もない歌詞の羅列のような「ハロー・グッバイ」は

理由はわからないが好きだ(知らずしらずウキウキしてきて)」

音楽(歌)は自分に関する限り、歌詞に依存しない音楽自体の力で

楽しんでいると自覚する

最近、自分が音楽(特にクラシックとかジャズ)をどのような

聴き方をしてるか気づいた

それは音を楽しむのではなく、作者・演奏者の考えている過程

とかアイデアを追体験する楽しみ方だ

音楽が始めると、作り手はどのような考えとかアイデアを

披露してくれるのか?と思いながら聴くようになっている

その楽しみ方は読書体験に似ているかもしれない

読書はストーリーに振り回されるより、作者の試行錯誤している過程のほうが

スリリングで楽しめるようになっているが、最近の音楽の聴き方もそれと似ている

バッハの音楽は一つのテーマの完璧な変奏とか展開を楽しむことができる

だがその完璧さ故に少し息苦しくなることもある

一つのテーマの秩序だった展開だけでは閉じこもった世界になりそうなので

後の時代のベートーヴェンはソナタ形式で2つのテーマを準備した

2つのテーマの職人的な展開は、一つだけの場合よりは感覚的にその変化を捉えやすい

それでも物足りなくなった後期ロマン派の人たちは、3つ目のテーマとか

それ以外の音楽的要素を追加するようになった

だが、それはある意味秩序からの逃走になったのかも知れない

(ブルックナーの音楽はそんな感じ)

ところで大好きなモーツァルトの音楽は、楽器群同士の会話で

この会話がまるで子どものおしゃべりのようで、

その瞬間しか意味がないとしても、とても楽しいと感じる

と、まあ難しそうなことを言ってるが、要は最近は歌詞のない音楽の方を

音楽の展開がどのようになされるか?との関心で聴いているということ

それは単に歌詞を見ながら聴くのが面倒くさい、、という

怠惰な性格のせいかもしれない

年齢を重ねるに連れ最近の音楽が覚えられなくなっている

レコード大賞の候補曲も自慢じゃないが全然知らない

過去のそれも最近のは全く記憶にない(果たして聴いたことがあったのか?)

だがレコード大賞の作品では無いかも知れないが「パプリカ」は

珍しくお気に入りの曲だ

歌詞もヘンテコだし、音楽もいい意味でギクシャクしてるみたいで、、

それにしても、こと音楽に関しては完全に置いてけぼりだ

それで少しも気にしないでいられる、、

というのが年齢を重ねるということと実感する

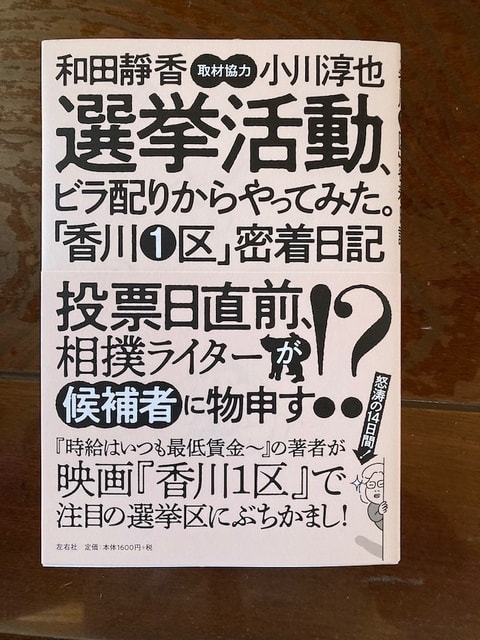

多分、今年最後に読み終えた本になるのが和田静香さんの

「選挙活動、ビラ配りからやってみた。香川一区、密着日記」

最近、マイブームの小川淳也さん絡みの本だ

少し自慢になるが、今では少しメジャーになるつつある小川淳也さんに注目した

きっかけは映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」ではない

たまたま厚労省の統計不正の国会中継を見ていて

「なんと頭のいい人がいるものだ。しかも個人攻撃ではなくて!」

と、その質問力、追求力に驚きを覚えたのが最初で

「名前を覚えておかなくては!」と心に刻んだのだった

今でも「なぜ君は総理大臣になれないのか」は見ていない

そのかわりと言ってはなんだが、先の選挙の香川一区の選挙の動向は

地元の選挙よりも関心が高く、毎日のようにSNSで発信される情報・youtube

を見て香川一区の盛り上がりを羨ましく思ったものだった

和田静香さんの最新作は、一気読みできた

それはYoutubeやSNSで得た情報が主で、既に知っていたせいもある

本でも紹介される熱量の高い小川さんの目指す世界は

人はあるべき姿を求めて自らが諦めず行動しなければならない、、

と実感させるもので、それを肌で感じられる香川一区の人たちを

羨ましく思ったものだが、本にはそればかりではない現実も記されていた

盛り上がっているとされる香川一区の投票率は57%ちょっと

いざ期日前投票会場にでかけてみると(和田さんは自分の地区の不在者投票を香川で行った)

選挙関係者の熱気とは全く別の、静寂な世界があったというのだ

それは内々に盛り上がっているだけ、、のような印象すら与えるものだったらしい

選挙は戦い、あるいはお祭りとも称される

その現実世界は政策やマニフェストよりも、どぶ板に代表される人との接触回数が票に結びつく

そしてその現実を踏まえての候補者の選挙運動は、一種の尋常ではない過酷さが存在する

毎日のスケジュール・ハイテンションの持続、それらは超えなければならない壁としても

それにトライする人は、それだけで大したものだとも思う

選挙は人を巻き込む

その中には家族もいる

本の最後に触れられた「妻です」「娘です」とかかれたタスキについての言い争いは

その典型的な例だ

ジェンダーや現在の家族のあり方を考える人には「家父長制」を連想させる

「妻です」「娘です」のタスキは悪しき慣習そのものと思えてしまう

そこで親切心でこのタスキの使用を止めるようにアドバイスする

だが、当人たちは、、どうだったのか

強い意志をもって立候補して、なんとかこの国を良くしたいと思い続けている夫や父を

毎日見ている家族は、家族として自然発生的に応援したくなる

子供の頃は恥ずかしかったことも、成長に連れて父の望む世界は良いものだと

強く思うことになる

家族にできること、家族にしかできないこと

それは落選しても彼の家族だといい切れる覚悟だ

そしてそれは他人の入る余地のない世界のように思えてしまう

親切心でこのタスキの使用を止めるようにアドバイスした人

覚悟を決めて家族で応援したいとした人

一体どちらが正しいのか?

物事は一般論だけで解決できない問題が多い

感情を伴う問題は特にそうで、正解などはそもそも存在しないとさえ思えてくる

だが決められた時間内に何らかの結論を出さなければならない時

エイヤッと出す答えは、個々の頭の中で何度も繰り返し考えたことと

自分を納得させる理由が必要になる

そしてこの過程(討論)こそが物事を決めるのに必要だと彼(小川さん)は

言い続けていて、このタスキ問題も一つの解決に至った

和田さんの今回の作品は前回の

「時給はいつも最低賃金、これって私のせい」よりは簡単に読める

だがこの本には、2.3箇所、つい涙が出そうなところがある

それは自分たちが自分たちの世界を作っていくのだ

とする希望を持つことを鼓舞されるからのように思える

批判ばかりしているのかも知れない

年齢を重ねると文句をとか説教をたれたくなるのは

どの国も同じなのだろうか

怒りというより、がっかりするのがステルス値上げ

ティッシュペーパーもシーチキンの缶詰も6Pチーズも

ずっと前から厚さが薄くなっている

同様にスーパーで購入するいろんな食材も上げ底で

開けてみると思ったよりボリュームが無いことに驚く

材料費・燃料費・管理費等の値上がりで以前と同じ価格で

販売することが難しくなっているのはわかる

最近でこそ値上げを横並びで公表する企業が多くなっているが

少し前は消費者のためと言い価格を据え置きにして、

実質的には内容量を削り値上げをしていたのがこのステルス値上げだ

商品の販売は、まずは価格ありきで、以前と同じ価格で

売るにはそうするしか手がないのかも知れないが

だがそこに見える「内緒にしとこう!」という魂胆に落ち込みそうになる

(今の日本のメンタリティとか姿勢を見るようで)

なぜこの国は商品の値上げを堂々と説明できないのだろうか

実質的には値上げしている状態であっても

値上げを実感させないようにしているのは

まともなマーケッティングなんだろうか

(結局は最後の段階になって横並びで一気に値上げするのに)

この見かけの価格と実態の違いで、連想するのは政府の統計数字のことだ

よく言われるように政府の発表する景気の数字と生活実感は違う

統計は非常に使い勝手の良いツールで、正確に実態を反映していると言うよりは

どの指標を使うかによって同じ事象を別の解釈が成り立つ

(例えば総人件費の上昇と貧困層の増大は同時進行していて

どちらに重点を置くかで現実把握は異なってくる)

そこで起きてくるのが噛み合わない議論とかそれに伴う方針だ

物事は全部が全部スッキリと理解できるものではないとしても

問題解決はまずは現状の正確な把握からだと思う

商品を値上げしなければならない環境にある企業は

競争下にあっても自らを守るために量はそのままで商品の値上げを行う

すると庶民の実質的に使える金額が減少することになる

この現実を解決する一つの方法は賃金のアップと思うのだが

ステルス値上げで隠れたままでは、この実体(可処分所得の減少)は

現れてこないし、隠れた実態を打開する案も検討されない

つまりは、隠れた数字は隠れているが故に正確な実態把握ができなくなってしまう

堂々と値上げを説明できないとか、

あるいは最近のように開き直って横並びで一気に値上げする

そうしたこの国の当たり前のように見える光景は

実はとんでもなくこの国の劣化を現しているような気がしてならない

臭いものには蓋をする

蓋をする方も蓋をされた方も、見てみぬふりをする(嗅がないふりをする)

その姿勢(後にツケが残ること)が、至るところに見えるようで

田舎のおっさんはとても心配

多分、今年最後になると思われる本がこれだ(あと一冊、一気読みしそうな本が年末に来るが)

小難しい本が続いた中で、やっと一息つけるような本に向かう気になれた

この本は源氏物語のストーリーから平安時代の風習、文化などをイラストを

混じえてとてもわかり易く紹介している

そこで、ちょいと気づいたことがあった

それは「案外覚えている!」という実感だ

劇的な「若菜」と宇治十帖のあたりは覚えていても不思議ではないが

それ以外にもストーリーとは直接関係していないようなことも覚えていた

(瀬戸内寂聴さんの現代語訳には、ところどころにその時代の風習などが解説されていた)

昔からテストが終わってから勉強をするタイプだった

それは予習とかテスト勉強のあとに復習するということで

京都のお寺さんに行っても、行ったあとでパンフレットを読んで

そのお寺さんの存在意義を理解するのにつながっている

ただ「案外覚えている!」という実感はこの本だけでなく

最近のマイブームの「ディスタンクシオン」においてもそうだ

たまたま「100分de名著」並みにわかりやすく「ディスタンクシオン」を

解説したYoutubeの動画を見つけたのだが、漠然とその動画を見ていたときも

「案外ポイントを押さえて覚えているな」と自分自身に妙な自信を持てたのだった

これは子どもがものを覚えるのは、まずはあちこちいろんな経験をして

それが消化されないにしても、それらの蓄積がその後の総合的な理解に

つながっていることに似ているかもしれない

まずは直接体験すること(解説書ではなく本体を読むこと)は

どこに進むかわからない体験を自分に課しているようなものかも知れない

パソコンを覚える時は、解説書に沿って覚えるよりは

とにかく試行錯誤でいろいろやってみて、その後で解説書を見たほうが

良いとされているが、それ試行錯誤の時の精神の内的密度が高いためで

思いの外いろんなことを考えながらしているのだろう

ということで、難しい本を読んでわからないと感じても

思いのほか覚えてる(本質を捉えてる)ことはありそうなので

自分と格闘するような難しそうな本に挑戦するのは有益と思われる

ただ、その気になる!というのが大きすぎる壁かもしれない

ところで「ディスタンクシオン」を解説したわかりやすい動画はこれ

ブルデューのディスタンクシオンを解説【社会学】

第4日曜の今日は新城軽トラ市の開催日

冬場のこの時期に絶対購入したいものがある

(どうか今日販売していますように!)

それは干し柿だ

正月を前にして家族はそれぞれ好きなものを奮発して購入する

自分は干し柿、えらい人は数の子、別の人は少し豪華な牛肉

自分が干し柿が好きなのは思い出につながるからだ

「失われた時を求めて」のマドレーヌの記憶のように

干し柿を食べると決まって思い出すシーンがある

それは祖母の部屋での出来事

日差しが入る部屋のこたつにあたりながら

小さな自分は串に刺された干し柿を食べる

干し柿は少しかび臭いにおいを感じる

そこで祖母と一言二言会話を交わす

なんてことない普通の出来事だが、このシーンはいつまで経っても

記憶から消えることはない

その時は気づかなかったが、その時の自分は幸せだったと「今」思う

何をしても、大きく受け入れてくれた祖母

いつも安心感の中にいた自分(本当におばあちゃん子だった)

今は祖母の役割を自分たちがしなければならないが

むかし子どもだった自分が味わった幸福な時間を

できるだけ多くの人に感じさせてあげたいと思う

記憶は不思議だ

この干し柿の記憶は年々薄れていくどころか

ますますリアリティをもって蘇ってくる

ところで、干し柿を軽トラ市で購入できなかったら

別の場所で購入するから困ることはないが

いつものあの人から安く買えると良いのだが(リンゴのおまけも付くし?)

少し細かな話(たまたま請願という事態が新城市議会にも起きたので)

最近のマイブーム「ディスタンクシオン」の中にこんな文章があった

自分たちの要求を実現する方法として

上級管理職はとりわけ公的機関への請願という手段に訴えることが多いのに対し

生産労働者・事務労働者は他のどのカテゴリーよりストライキという手段に出ることが多く

また職人・小商人および一般管理職はデモ行進を行うことが多い

つまりは置かれている階級(学歴資本、文化資本的なもの含めて)によって

政治的な働きかけの選択が違ってくるということだ

「請願」が有効な意見の伝え方だとしても、実世界では「請願」という行為を知らない人が多い

話を新城市に限ると市議会のHPで「請願のシステム・手続き」を紹介するページがある

だが、それは庶民の当然の権利のようになっているかと言えば

「知ってる人だけが知っている手段」となっているように思える

だからこの「請願」が手続きに沿って行われて、それが議会で討論されて結果が出ても

それを知る人は全く少ない

ストライキとかデモ行進は「請願」のような抽象的なものではなく、誰もがイメージしやすい

特にデモ行進などは一般市民でも参加しやすいものだ

(フランスではダラダラと歩くだけのデモもあるらしい)

「知ってる人しか知らない手段」は、どんな啓蒙活動をしてもそんなに広がることはないと思われる

だが、現実に起きた「請願」という事実を知らないでいることは、市民は損かもしれないとも思う

新城市議会への請願は紹介議員が必要で、直近の議会に一つの請願が提出された

請願という手段をとった人は、その手段を良く知る立場にあった人物で純然たる一般市民ではない

その内容は、何かと問題の多い(政務活動費の問題、問責決議の頻発など)新城市議会の

体質改善のためにある方法を提案したのだった

内容に少しばかり「力技ぽい」ところがあるのは事実だが、そのくらいしないと現実的な対処法には

ならないかも知れないと思えないこともなかった

結果は「不採択」

問題なのはこの結果ではなく、市民の多くがこの「請願の事実」と「不採択の理由」を

全く知らないだろうということ

実はその2つを知るだけで、いろんなことが見えてくると思う

(例えば市議会の問題点・賛成反対の理屈とそれを考え出す能力)

とは言っても、そんな話は面倒だからと関心が及ばないのを分かる(自分を振り返っても)

結局は政治とか言われるたぐいは、誰かがやってるのを追認したり

知らずに済んでいくものだろうか

少しばかり分別くさくなったおっさんは少し心配

今年はホールケーキが例年になく流行っているらしい

家族で分けて、大きいのはちびっこがとって

年の近い子どもたちはそれを争って喧嘩して

泣いたり笑ったり、、そんな風景がいろんなところでもられているのだろう

クリスチャンではないがこの時期、キリストの受難の音楽を聴いた

クレンペラーの「マタイ受難曲」だ(あえてリヒターではないのを選んだ)

だが流石にこの曲は重い

気楽に聴くような曲ではない

マタイは体調も気力も気分もその気になったときしか聴いてはいけない曲だろう

(途中で聴くのをやめた)

メサイアもクリスマス・オラトリオもどうも今の気分に合わない

もっと心に静かに染み入る曲を、、、

そこで、ずっと忘れていた静謐な曲を思い出した

カッチーニのアヴェ・マリアがそれだ

カッチーニの アヴェ・マリア

シューベルトでもなく、グノーでもなく、ブルックナーの作品でもないアヴェ・マリア

カッチーニは全然知らない人だが、この曲だけで山下達郎のクリスマス・イブみたいに

シーズンが来れば歌われるのだろうか?

人は何かを考える前に何かを感じる

なぜそう感じたのかを考えることによって、自分自身の感じ方が

世間に一般化できるかどうかが明らかになるかもしれない

もっとも感じ方は家庭環境や経済環境、あるいは本人の能力的なものに

左右されるかもしれないが

まるで魔法の瞬間!と思われることがある

そう感じるのは自分だけの個人的な印象に過ぎないのかも知れないが

それはあまりにもリアリティのあるもので、確かにそれは一つの体験だ

魔法の瞬間、、それはフルトヴェングラーの演奏だ

楽譜は同じものを使い、楽器たちは同じ音を出す

それなのに、聞き手にはまるで違った印象を与える演奏

今の時期ならベートーヴェンの第九

それは有名な合唱の楽章ではなくてその前の第三楽章に感じられる

最近はこの楽章が大好きになっている(時々この楽章の聴き比べをする)

それは32番のピアノ・ソナタの第2楽章に通ずるような内省的な音楽だ

この楽章の全体的な印象は、有名なバイロイト祝祭楽団の録音だけでなく

戦時中の録音でも似通っている

音楽は今の規準からすると遅い

だがその遅さは単に遅いとは違う

チェリビダッケの演奏するブルックナーも遅い

その遅い演奏は楽譜に書かれた音を全部丁寧に表現しようとしているため(?)だが

フルトヴェングラーのこの楽章の演奏はそれとは違う

その遅さは彼(フルトヴェングラー)の考えていること、感じていることの表現に

最適のテンポのように思えてしまう

賑やかな前の楽章が終わって、とても静かな音楽が始まる

それは表面的な平穏ではなく、内的に昇華された音楽で様々なことを経験した上で

それで良いのだ、、と感じさせ、ついそこで安住したくなりそうな世界だ

ゆっくりした音楽はまるで楽器群の音を聴いているというより

自分の頭の中でなっている音を聴いているような気さえする

そこでは時に指揮という行為なされていることを忘れてしまいそうになる

音楽は始まったら時の経過そのもので、時は流れて行くだけと同じ様に

演奏も勝手になされていく様に思えてしまう

(それは奏者の自発的な演奏と言えるかも知れない)

そして魔法の瞬間が訪れる

楽章の頂点となるかも知れない2回のファンファーレがそれで

最初のそれのトランペットの演奏のあとの寂寥感

そして2回目のファンファーレのあとの、中身の詰まった充実感のある和音

そしてそれは一瞬の奇跡に過ぎないかのように、また普段の生活に戻ってしまうよう

このような感覚は、他の指揮者の演奏では感じられない

音楽表現はいろいろあってフルトヴェングラーの演奏が唯一無二ではないかもしれない

だがこの効果、魔法の瞬間は、明らかに彼独自のものだ

魔法の瞬間は第九以外に、まだいろいろある

彼の守備範囲ではないがスメタナのモルダウの冒頭のフルートの掛け合い

この一つ一つの掛け合いが会話をしているように頭の中で音がすることやら

トリスタンとイゾルデの有名な愛の二重唱の場面での時の経過を忘れてしまいそうな

恍惚とした瞬間、そしてそのあとの戦いの後のトリスタンの致命傷を負ったときの

時は戻らない、、と感じさせる悲劇的な音色

一度知ってしまったら離れられない世界

それがフルトヴェングラーの演奏の世界だ

だが世の中は変化していて、人の感じ方も重いものよりは

消化の良いもを良しとするものに移りつつある

フルトヴェングラーが忘れられていくことと

分厚い古典の書籍が読まれなくなりつつあるのは、どこか似ているような気がする

これらは時代だけでなく住んでいる場所により違いもあるかもしれない

田舎にいると、情報の奔流する都会の世界とは全く違う

田舎にいればこそ、余計な情報に振り回されずに、のんきに構えられているのかもしれない

きっと田舎の人間はいたずらに都会を追っかけずに、田舎でしか得られない時間経過

自然の移り変わり、それから得られる気持ちの変化を自信をもって受け入れるほうが良いと思う

田舎の人間は遅れているのではなく、そもそも感じ方が違う、、ただそれだけのこと

それにしても、最近はそれでも古典となっているもの(重たい印象を与えるもの)には

(都会人も)触れるほうが良いと思うようになっている