全国で泊まったドーミーインは今回の津で14館目。目指せ完全制覇。朝食はいつも美味しいのですが今回の松坂牛の牛鍋は本当に旨かった。もちろん食べ放題。

さらにその後名物のまむし丼(細かく切った鰻とたれをご飯に混ぜ込んだもの)も登場。朝からがっつりおかわりしました。

7時半からひとりレンタル自転車で市内散歩。津はLOOPのしかないのでちょっと不安でしたが小さな車体で実によく走りました。

津市で最も古いとされている四天王寺。飛鳥時代に聖徳太子によって建立されたと伝えられています。

空襲でほとんどのお堂を焼失しましたが、山門とこちらの鐘楼門は被災を免れました。鐘楼門はなんと梯子で登って自由に鐘を衝くことができます。もちろんやってきました。

塔世橋で安濃川を渡ります。津の市街地には北に安濃川、南に岩田川の2本の川が1.5kmほど離れて東西方向に流れていて、それを国道23号が南北に貫いています。

藤堂高虎はに2本の川を天然の外堀として利用し中央に津城を築きました。現在でも市の行政と商業の中心は2本の川の間にあります。

津駅や三重県庁は岩田川の北、いわば町外れに位置しています。川に挟まれた津城周辺の市街地にそれらを作る場所がなかったためです。

現在は駅の周辺もそれなりに反映していますが、津も城を中心にした市街地と駅周辺の市街地と2極化した街となっています。 高崎、金沢、名古屋、熊本などと同じです。

ということで安濃川を越えて津の核心部に入りました。こちらは津観音。終戦直前、7月28日の空襲で旧国宝を含む41棟の堂宇が焼失しました。

寺の周囲にいくつもの商店筋がありかつては門前町として繁栄していたことが偲ばれます。

岡三証券も津観音に近い大門西交差点付近が創業の地です。こちらのビルは屋根の上にドームシアターを設置してプラネタリウムなどを近隣に提供しています。

岡三証券の後ろに津城址のお城公園。

こちらもすごい数の桜が満開でした。これは昭和33年に建てられた観光用の模擬櫓。

津藩初代藩主の藤堂高虎像。築城の名手といわれ、従来の望楼型天主の欠点を改善するため層塔型天守を考案した武将とされています。

藤堂高虎を祀る高山神社。内堀の中には他にも市役所、裁判所、警察署など津市の中枢が集まっていました。

安濃川を渡って先ほど「町外れ」と表現した高台に三重県庁。1964年の竣工で設計は東畑建築事務所。TAKAO 599 MUSEUMや長門市本庁舎で登場しています。

この前の県庁舎は明治12年に建てられて現庁舎ができるまで使われ、その後明治村に移築されています。

三重県庁旧庁舎は2012年に明治村に行った時にけっこうしっかり見ていました。13年前の若きRさんの背後にある擬洋風の建物がそれです。

津市の中心部は津城周辺と津駅周辺の2極化と書きましたが、それに加えて駅の北西部に文化施設が固まっている地域が別にあります。

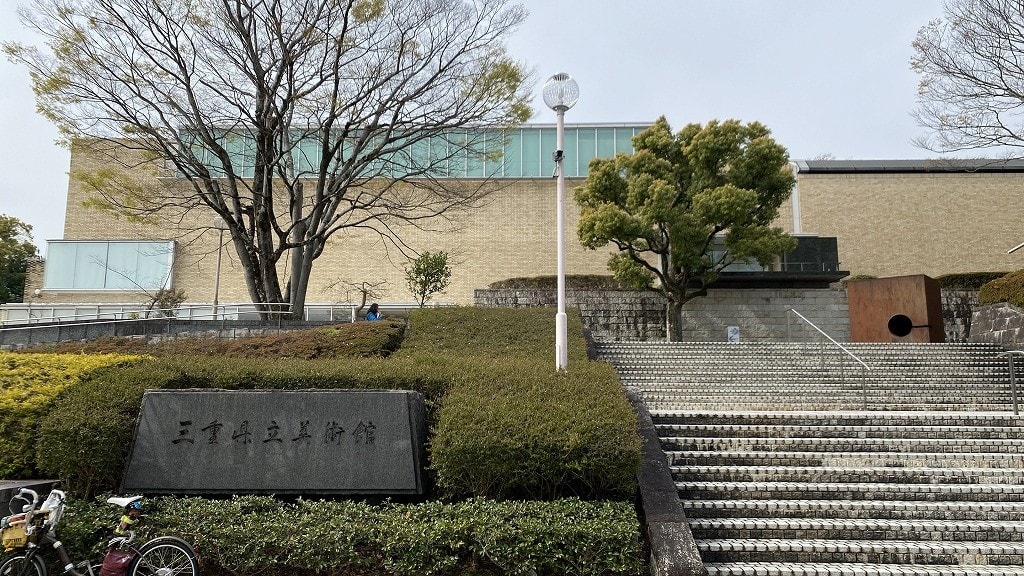

駅から800mの場所に三重県立美術館。1982年竣工。設計は富家宏泰率いる富家建築事務所。富家宏泰は1960~80年代にかけて関西、特に京都に大量の作品を残しています。

左右に長い建物で全長185mほどあります。竣工時に元々長かったものを2002年に坂倉建築研究所が中心になって行った増改築でさらに長くなりました。

そこから1kmほど北に行くと三重県総合博物館があります。初代の県立博物館が耐震基準の問題で2007年に閉鎖され跡を継ぐ形で2014年にオープンしました。愛称はMieMu。

設計は日本設計。周辺に県立図書館や大小のホールを含む三重県総合文化センターがあって、総合博物館とはデッキで連結されています。こちらも大きかった。

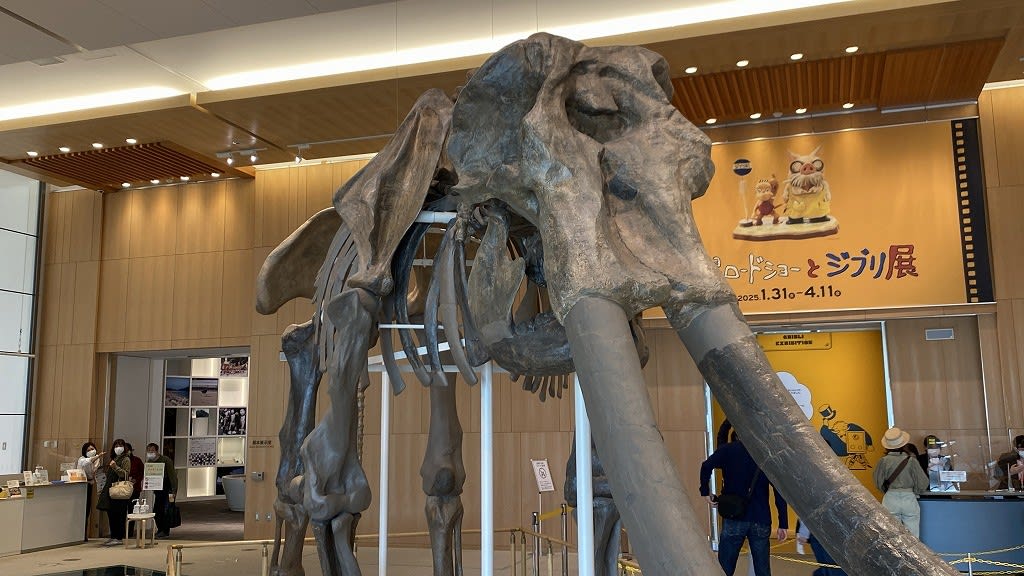

日本で発見された哺乳類では最大サイズの古代ゾウ「ミエゾウ」の骨格標本(レプリカ)がロビーに展示されています。

企画展は「金曜ロードショーとジブリ展」を開催中でたくさんの親子連れが朝早くから並んでいました。

市内散策の最後に昨夜、夜桜を見た偕楽公園へ。10時にホテルに戻ってチェックアウト。LOOPの自転車を使って2時間半で15kmほど中心部をぐるぐるしました。津、面白い!

津で一泊すると話したら「津⁈ あんなところに何か見るもんあるんですか?」と言った元名古屋在住の友人がいましたが、いろいろあると分かってもらえるかな。

ちなみに津のメーンイベントはまだこの後に控えているのです。

津発11時31分の紀勢本線でお隣の一身田駅。ちょうど下校する高校生の団体がいて津に戻る電車はキャメルの制服を着たJKの缶詰みたいになっていました。

趣きのある駅舎。wikipediaには駅舎については「明治24年開設」「大正12年駅舎改築」という文言しかありません。構造部分は確かに古そうでした。

ちなみに一身田駅は「いしんでん」駅。駅の近くにあるバス停は「いっしんでん」でした。地元のガイドさんは「にほんとにっぽんみたいなもの」と言っていました。なるほど。

一身田には真宗高田派本山専修寺を見学に来ました。まずは門前で100年以上続く食事処五郎太夫でデミグラソースのかつ丼を食べました。Rさんはきしめん。

事前に予約しておいたボランティアのガイドさんと合流。まずは京、江戸、伊勢の3方向に向かう交差点にあった道標を見て

一身田寺内町の館でジオラマを見ながら寺内町の成り立ちを解説。栃木県にあった高田派本山をこの地に移すために15世紀に計画に作られた街であることを理解します。

専修寺も別項目でまとめますが少しだけ。最初に行った太鼓門。長屋門の上に層塔の櫓が乗るというユニークな形。重要文化財です。

東京ドーム2個分の広さがある寺院の中心は如来堂、御影堂の二つの国宝指定の大伽藍とそれを繋ぐ渡り廊下の通天橋です。

昨年リタイアして趣味でやっているガイドさんが高速でしゃべりながら案内をしてくれましたがこちらも全然時間が足りなかったですね。素晴らしい文化遺産でした。

津駅に戻って駅ビルの居酒屋で名物らしい津餃子とビールで休憩。揚げた巨大餃子は1980年代の学校給食で生まれて市内で広まったそうです。

近鉄80000系、特急ひのとりで名古屋へ。

ラグジュアリー感漂う車内。普通車にもバックシェルタイプが採用されていてシートを倒すときの気兼ねが不要です。

行ったりシートで名古屋までの移動を楽しむ予定でしたが、津餃子の時のビールが効いて5分で爆睡してしまったようです。

帰宅ラッシュ前に品川に着いて三重県ツアー無事に終了しました。