永禄4年(1561)若狭では逸見氏の反乱が勃発し、守護武田氏による支配体制は急速に崩れていきます。重臣の一人であった粟屋氏が、高浜一帯に勢力を張っていた逸見氏を牽制するためにこの城を築いたといわれます。粟屋氏は永禄6年にも若狭の東部、佐柿の国吉城によって朝倉氏と対抗しています。

標高185.6メートルの最高所に主曲輪を配置し、南北約200メートルの範囲に連続して曲輪を並べる連郭式山城です。北端部と主曲輪、そして南端部の3カ所に堀切を設け、東西斜面には腰曲輪も作り出しています。尾根は狭い上に斜面は急こう配となっています。

主曲輪は南北に細長く南側に櫓台があります。周囲はかすかに土塁の痕跡があり、北東部が虎口と思われます。食い違い状に土塁を配置し、外側は犬走り状に腰曲輪を2~3段築いています。付近に1メートル前後の岩が転がっており、大振りの石を選んで築いた石垣虎口とみられます。

この城の特徴は石垣で中心曲輪を防御していることです。北側は正面大手口、また北東隅は入隅で折れ曲がっています。これは恐らく「鬼門除け」と思われます。虎口部の土塁は発達した食い違い構造となっていて、若狭の山城としては珍しいものです。現在に至っても大きな崩れもなく、良好に遺っていることは特筆に値します。福井では石垣をもつ例として後瀬山城、国吉城、燧ケ城、疋壇城があり、これらに並ぶ重要な山城の一つといえるでしょう。

※参考資料、、、福井新聞D刊「ふくいの山城へいざ」

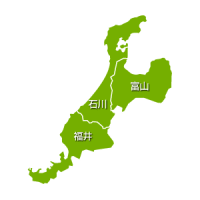

場所は福井県大飯郡高浜町馬居寺(まごじ)

舞若道小浜西ICで降りて国道27号を西に約8キロ、和田駅手前の交差点を左折して平行する県道237号線(若狭西街道)を東に一筋目、馬居寺集落の谷に向かって右折。

集落の先の林道を山に向け登って行くと馬居寺(まごじ)があります。ここに駐車場があります。

馬居寺を右手に見ながら林道を更に登るとフェンスがありますが鍵がかかっていないので自由に立ち入りできます。出入りの際は必ず閉めて鎖を巻き付けておくことが必要です。

ここから先林道は急な登りと倒木・落石がありますので無理な場合は馬居寺の駐車スペースに停めたほうがよさそうです。

自分は林道の終点まで車で行きましたが、広いスペースがあって5~6台は止められそうでした。

林道終点から城郭に向け入山するわけですが、ここは左右の尾根の分岐点となっており間違うと反対方向に行ってしまうので要注意(次回番外編で報告予定)

結論から言って右手の尾根に進みます。

林の切れ目の真ん中から進入、一旦下がってから右方向の尾根を登ります。

一応、目印を付けておきました。

おおよその配置図です。

国土地理院(ブログ管理者加筆)

登り始めて数分で「堀切」と遭遇。

ここからが城域です。

城域は曲輪が南北に一直線に連なり、南から「堀切」「段郭群」「南郭」「主郭」「中の丸」「二の丸」「北郭」「堀切」という配置です。

このうち、主郭南側と二の丸北側及び西側に石垣が遺っています。

階段状に連なる小さな「曲輪群」

「南郭虎口」

「南郭」

堀切

「主郭」

削平地に段差があります

櫓台

「中の丸」

東帯曲輪

二の丸と中丸の東側、5m程下に長細く伸びる曲輪

「二の丸」

二の丸に建つ祠

喰違虎口

同

「北曲輪」

堀切

同

同堀切に架かる「土橋」

「石垣」

主郭南側の西面の残る石垣

同南西角石

同北西隅石

同北面

同北面

二の丸に遺る石垣

北東隅

北面崩落石

二の丸東面

同(北側より)

二の丸東面石垣の「折れ」

戦国後期の城なら櫓があったような出っ張りですが、どうやら鬼門封じの折れのようです。(京都の神社仏閣などでは鬼門の角を凹ませて鬼門除けをしています。)

二の丸東面 南東隅

同(南側より)

まとめ

白石山の名の通り白く見える石を積んだ石垣で、築城当時はさぞかし美しかったでしょうね。麓の集落からは白く輝く台地に建つ神殿のようで、崇拝されていたのではないでしょうか。

凄くコンパクトな城ですが、堀切や土橋・喰違虎口などの遺構が明確に遺り、なんといっても石垣の残存状況が素晴らしいと感じました。

自宅から若狭まで約3時間半、湖東の高島市へ行くより少し遠いですが、まだまだ石垣の残る山城もあるようなので楽しみです。

またやらかしました(;^ω^) 番外編は→こちら

【白石山城】

《しらいしやまじょう》

名称(別名);

所在地;福井県大飯郡高浜町馬居寺(まごじ)

城地種類;山城

標高/比高;186m/180m

築城年代;戦国期

廃城年代;

築城者;栗谷氏

主な改修者;

主な城主;栗谷氏

文化財区分;なし

主な遺構;曲輪・堀切・土塁・石垣

近年の主な復元等;

※出典、、、

地図;