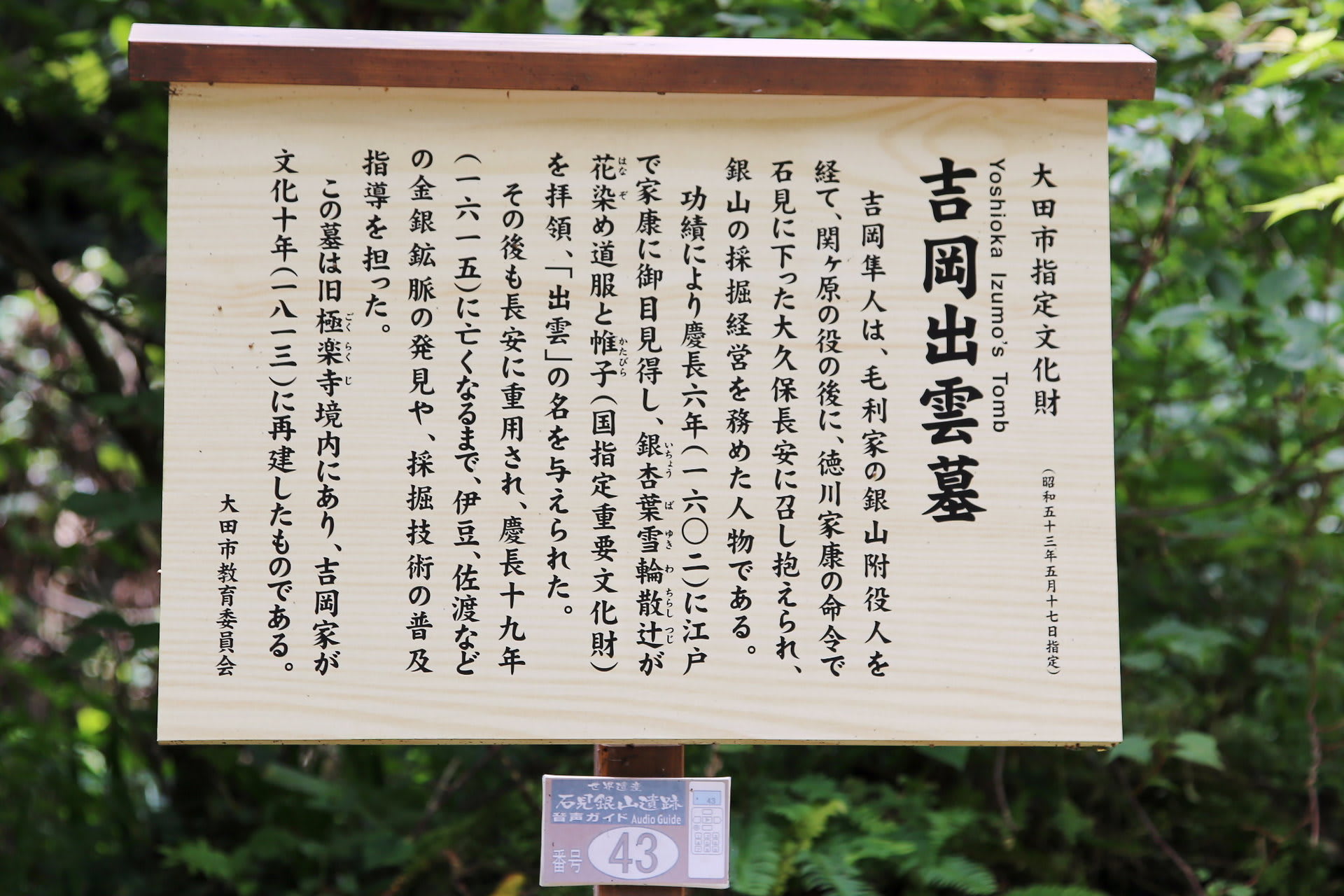

遊歩道を進む中 「吉岡出雲墓」を見る。

元は吉岡隼人と名乗り 毛利氏に仕えていたが

徳川家康の石見銀山支配にあたり

大久保石見守に仕え代官として石見銀山のほか

伊豆 佐渡金銀山の開発にも 功績を上げている。

1601(慶長6)年に伊豆湯ヶ島に見分に出かけ

その時に授けられた「伝馬朱印状」は今も伝わっており

また 徳川家康に拝謁した際に「出雲」の称号を賜り

同時に拝領した「辻が花染丁字紋道服」は

国の重要文化財として東京国立博物館に収蔵されているそうだ。

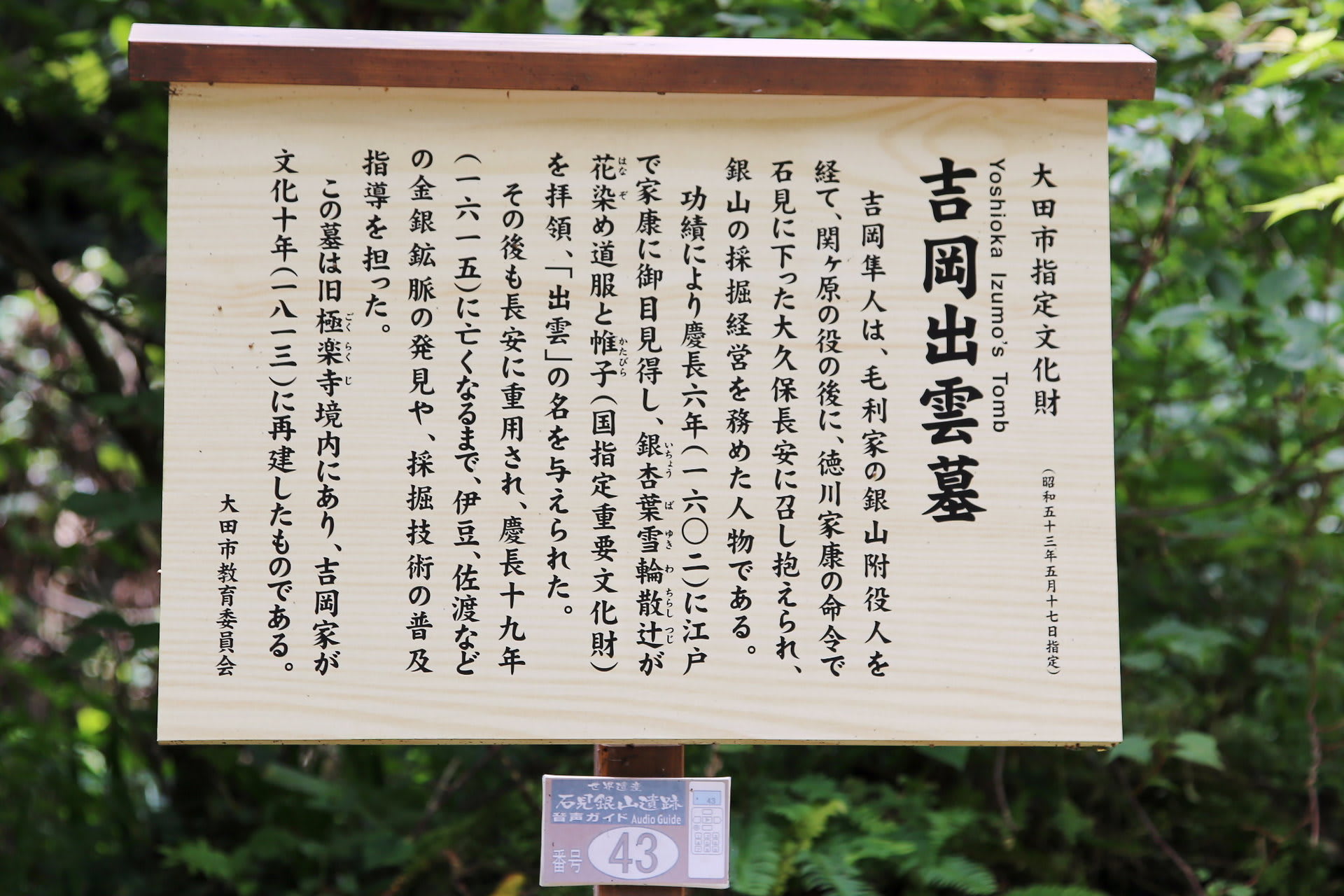

遊歩道を進む中 「吉岡出雲墓」を見る。

元は吉岡隼人と名乗り 毛利氏に仕えていたが

徳川家康の石見銀山支配にあたり

大久保石見守に仕え代官として石見銀山のほか

伊豆 佐渡金銀山の開発にも 功績を上げている。

1601(慶長6)年に伊豆湯ヶ島に見分に出かけ

その時に授けられた「伝馬朱印状」は今も伝わっており

また 徳川家康に拝謁した際に「出雲」の称号を賜り

同時に拝領した「辻が花染丁字紋道服」は

国の重要文化財として東京国立博物館に収蔵されているそうだ。

銀山公園から 龍源寺間歩方面に向かって

緑陰の遊歩道 「銀の小径」 が約3km続く。

その中程に「清水寺」を見る。

「きよみずてら」ではなく「せいすいじ」というそうだ。

創建は 推古天皇の時代で歴史のある真言宗の寺で

本堂の天上には 丸に桐 鷹の羽紋

、大久保長安の家紋である下り藤などが描かれている。

格天井は ともに銀山開発に打ち込んだ

長安と地役人の吉岡出雲らが奉納したと伝わっており

銀山百カ寺と讃えられた石見銀山でも

長安の家紋をとどめた格天井は 清水寺のみだそうだ。

寺宝の 「辻ヶ花染丁字文胴服」 は

徳川家康から拝領されたもので

国の重要文化財に指定されている。

(東京国立博物館所蔵)

また 大久保石見守配下の山師は

この寺に 7日7夜籠り祈願し 釜屋間歩を見つけた。

その間歩からは約13.5トンもの運上金を

納めるほどの銀であったとも伝えられている。

こちらは「ベロタクシー」です。

ドイツ生まれの 電動アシストモーター付き自転車タクシーだそうだ。

後ろの席に大人2名を乗せ 運転手がペダルを漕ぐ乗り物で

石見銀山の世界遺産への登録の決め手の一つに

「自然との共生」があって

環境を大切にした鉱山ということが評価され

排ガスや騒音に配慮する乗り物になっている。

よって 観光もエコになっており 車は指定駐車場に

徒歩が観光のメインになっている大森のバス停から

目的の龍源寺間歩までは 往復5kmにもなる。

因みに 銀山公園から龍源寺間歩までは

片道2200円 往復4100円だそうだ。

また 自力では レンタルサイクル アシスト付も用意されている。

石見銀山の見学には

ガイドがつかず 単独で回れという。

そこで ツアーフリー散策や自分のペースで歩く人向きに

「音声ガイド」を貸し出しているとのことで

55 ヶ所のポイントの説明が聞ける

音声ガイド機(イヤホンタイプ)を

観光案内所で借りる。

貸出料 1台500 円だが 貸出時に別途 1 ,000 円を

保証金として払い 返却時には返してくれる。

一つでも遺跡の価値を理解しようと借りたが

途中からは面倒くさくなってしまった。

銀山公園にある観光案内所

ツアーバスは 太田市の

世界遺産「石見銀山」に 10時半すぎ 到着

石見銀山遺跡は 2007年 世界遺産に登録された。

石見銀山の特徴は、自然を破壊せず

周辺の環境に配慮した「自然環境と共存した産業遺跡」であり

その点が高く評価され 世界遺産登録となった。

大航海時代の16世紀 世界で流通した

銀の約3分の1が 日本の銀であり

そのほとんどが 石見銀山で産出されたものであった。

その影響力の大きさを示すのが

当時ヨーロッパで作成された世界地図に

日本の中でも「石見銀山」が大きく扱われ

その存在の大きさを表しているという。

さらに進む途中 「多伎いちじく館」を見る。

ここ多伎町は 粘性の土壌 日本海の潮風

山おろしといった気候風土に恵まれ

霜の心配もないところで

南方育ちの「いちじく」とっては

栽培に適しているという。

小ぶりで甘みが強い「多伎いちじく」として

また 多伎の潮風で育ったことによって

さらに多くのミネラルや食物繊維を含んでいるので

全国的に人気がある。

8月中旬から10月までが 生食の旬であるが

加工品も多く作られているそうだ。

途中 「源泉かけ流し 多伎いちじく温泉」の看板を見る。

この温泉は 地下1300mから湧き出る湯を利用し

温泉名は 町の特産イチジクにちなんで名付けられている。

名のとおり 乾燥させたイチジクの葉を使った薬草湯などもあって

ミネラルをたっぷり含んだ薬効高い泉質を

楽しむことができるそうだ。

温泉の分析では 500年前の室町時代以前に

降った雨が地面に浸透し

マグマで暖められて ミネラルを吸収し

「500年の熟成」を経て湧き出ており

“特級酒”ならぬ “特級温泉”であるそうだ。

また 目の前は日本海が広がり

恵まれたロケーションも 一役かっているとも。

湖面の先に 三瓶山が見える。

玉造温泉での一夜が明け ツアー二日目を迎える。

天気予報では 台風8号が

日本列島に向けて 接近しつつあるというが

今朝の空は 何とか持ちこたえている。

バスは 国道9号線を経て 宍道ICから出雲まで

山陰道を西に向けて走り 再び9号線に戻って

行く途中 神西湖(じんざいこ)を見る。

この神西湖 汽水湖で ここでもシジミが良くとれる。

収穫量は約17000トン(平成17年度)で 全国の湖沼中六位

また 単位面積当たりで見れば 全国の湖沼中一位である。

夕食後 「安来節ショー」を見に行く。

会場は 温泉街中ほどに 温泉街には似合わない

三角形と半球体を組み合わせたコンクリート造り

大きな建物「玉造温泉 ゆ~ゆ」で行われていた。

8時30分からの開演 安来節の起源は江戸中期で

大正から昭和にかけて花開いたそうだ。

メインイベントはなんといっても

コミカルな動きの「どじょうすくい踊り」だが

この踊りには 阿波踊りと同じく 男と女の踊りがあって

男踊りが ユーモラスな顔や動作から全国的に人気がある。

踊りの後に 観客をステージ招いて

どじょうすくい踊りに挑戦する場面には

会場は大いに盛り上がった。

前回の話題に続き こちらも同じく縁結びです。

宮橋のすぐ下流に 湯閼伽(ゆあか)の井戸がある。

別名を ”恋来井戸” といわれており

井戸脇にある餌(恋叶いの素)を 玉湯川に住む鯉に

あげると 鯉ならぬ恋が 現れるといわれているそうだ。

この他にも「お社本舗」なる無人販売所が置かれ

それぞれ有料で販売しているそうだ。

・湯薬師広場(湯をスプレーボトルに)

・玉作湯神社(叶い石)

・姫神広場(足ふきタオル)

・ベジコロ(神話の冊子)

・清巌寺(おしろい祈願札)

本当にいろいろと考えるものですね~

感心していいものやら・・・ もう~恐れ入りました!!。

玉湯川に架かる「宮橋」は

別名を ”恋叶え橋” ともいう赤い欄干の橋で

奥に見える「玉作湯神社の鳥居」と一緒に写り込むと

良縁に恵まれるといわれているそうだ。

当方には どうでもいいことですが

加えて 玉作湯神社では 境内に祀られている

「願い石」に「叶い石」を触れさせて祈ると

願いが叶うというおまじないあるそうだ。

まあ~何でもかんでも ”縁結び” に結びつけていますね。

人を呼ぶ話題作りいっぱいです。

温泉街には足湯が3箇所ある。

温泉街の散策がてら 疲れた足を癒すことができると

人気スポットになっている。

写真は「姫神広場の足湯」で 屋根付きなので雨の日も利用できる。

他に 玉造温泉ゆ~ゆ前と たまゆら前に

ともに川床にある足湯。

こちらは 足湯広場の一角にある

神話のオブジェ「姫神」であるが

その前のカメラ印の台は

ここにカメラを置いて写真を撮れるようと

置かれている台で 他にも数か所あった。

日本最古の湯の一つに数えられている玉造温泉

「ひとたび濯げば形 容端正しく

再び 浴すれば 万の病ことごとに除こる」と

古くから 美肌の湯として 知られてきている。

その効能は「出雲国風土記」にも記されているほどで

余分な古い角質を落とし たっぷり水分を補給した

すべすべの肌が期待できる「神の湯」として

特に 女性に大人気である。

また 散策しながら 他の宿のお風呂にも入れる

「姫神さまの湯めぐり」のチケットがあり

8家の旅館が開放している。

玉湯川には多く橋が架けられているが

「勾玉橋」は勾玉があしらわれたデザイン橋で

温泉街のシンボルになっっていて 代表格だ。

欄干には巨大な緑色の勾玉が四つあって

腰かけて記念撮影ができるスポットとしても

観光客に人気がある。

護岸したの川べりには遊歩道ができていて

散策できるようになっており 足湯があったりと

工夫されている。

夕食前の時間を使って温泉街を散策する。

中央を流れる玉湯川沿いに

神話のオブジェが点々と設置されている。

こちらは 出雲神話の世界を情景描写した

ユニークなオブジェ「根の国訪問神話」

脇にはその言われの説明文がある。

また プレートには作者 彫刻・東京芸大教授の

藪内佐斗司 氏の名が刻まれている。

この他に8体もあって

温泉町の小さな守り神になっている。

川下から

①八岐大蛇退治神話

②因幡の白兎神話

③姫神

④八十神の迫害神話

⑤根の国訪問神話

⑥佐太大神誕生神話

⑦三種の神器

⑧恋山神話

⑨大国主命の妻問い