2024年6月8日 新潟市中央区にある旧新潟税関庁舎。この建物は以前あった場所から移築したもの。移築前の建物に行ったことがあります。こんなに「おしゃれな」建物でなかったと記憶しています。この日は一眼カメラを持った女子高生が2名撮影していました。撮影スポットです。

2024年6月8日 新潟市中央区にある旧新潟税関庁舎。この建物は以前あった場所から移築したもの。移築前の建物に行ったことがあります。こんなに「おしゃれな」建物でなかったと記憶しています。この日は一眼カメラを持った女子高生が2名撮影していました。撮影スポットです。

石川県金沢市の兼六園。2024年、開園150周年。

兼六園は日本三名園のひとつに数えられる、回遊式の庭園。 何代もの加賀藩主により、長い年月をかけて形づくられてきた。

作庭の思想は神仙思想。大きな池を穿った大海に見立て、そのなかに不老不死の神仙人が住むという島を配置。藩主たちは、長寿と永却の繁栄を庭園に投影した。 兼六園を作るのに、そんな思想で造園していることを知りませんでした。

石川県 金沢駅近くの 「尾山神社 おやまじんじゃ」

尾山神社は明治6年(1873年)3月に創建。祀っているのは「加賀藩・前田利家と正室・お松の方」

(上と下)尾山神社の神門。明治8年(1875年)11月に造立。重要文化財。異彩を放つ和漢洋の神門。3層構造で3層目はギヤマンを埋め込んだ4面の窓。 (上)は神門の入り口正面。(下)は神門の裏側「尾山神社の建物から見る景色」

2024年4月15日 参拝

2024年4月15日 参拝

東京都千代田区にある神田明神(かんだみょうじん)。正式名称は神田神社。 江戸幕府の庇護を受けた歴史をもち、庶民からも崇敬された「江戸総鎮守」。 日本三大祭のひとつ「神田祭」が有名。 御朱印を頂きました。

2024年5月14日 三条市本町2丁目1-57にある「真宗大谷派(浄土真宗)三条別院」へ。宗祖は親鸞聖人。

(上)は本堂で床面積が約1,000㎡。明治39年(1906年)に再建。

ここ三条別院は新潟教区にあり、浄土真宗の教えを広める拠点。お寺の総本山が京都の東本願寺。新潟県内には約760寺有り。

三条別院の敷地内には本堂(上・中央)、旧御堂(本堂の左側)、そして同朋会館(上の左端。僧侶たちの会議や研修の場)、そして松葉幼稚園。この幼稚園は新潟県内で最初に創立された幼稚園。2017年に敷地内に改築移転。2018年4月に認定こども園になった。

三条別院の周辺の地図(少し古い地図)

三条別院の周辺の地図(少し古い地図)

(中央の上、青矢印先)別院。別院の左側・緑色矢印先が同朋会館。その下、赤い矢印先にこども園が移転した。

別院の周囲には宗派の違う寺が多く設置されています。本寺小路の周辺には多くの飲食店・居酒屋・料亭がありました。

別院の裏側には、弥彦線が通っています。最寄り駅は北三条駅です。

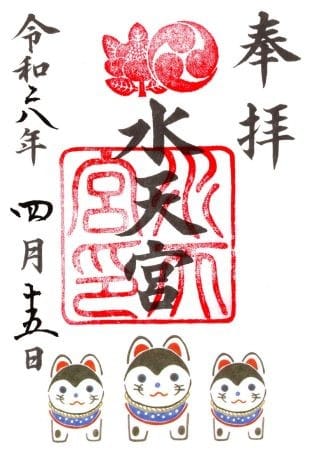

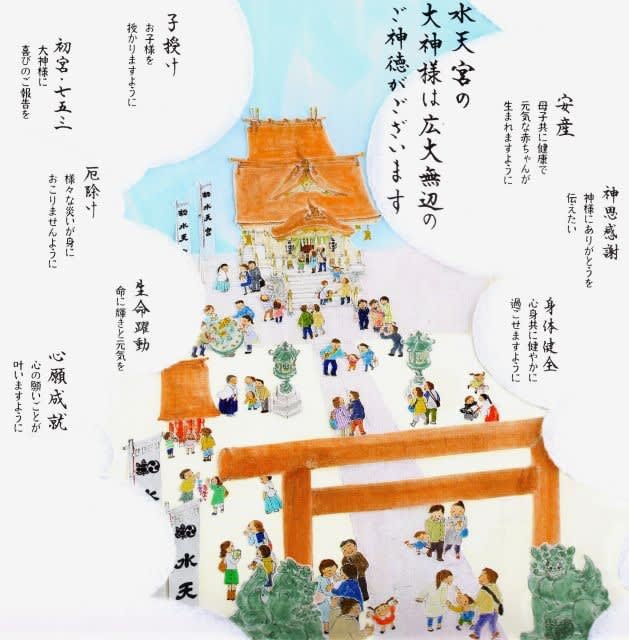

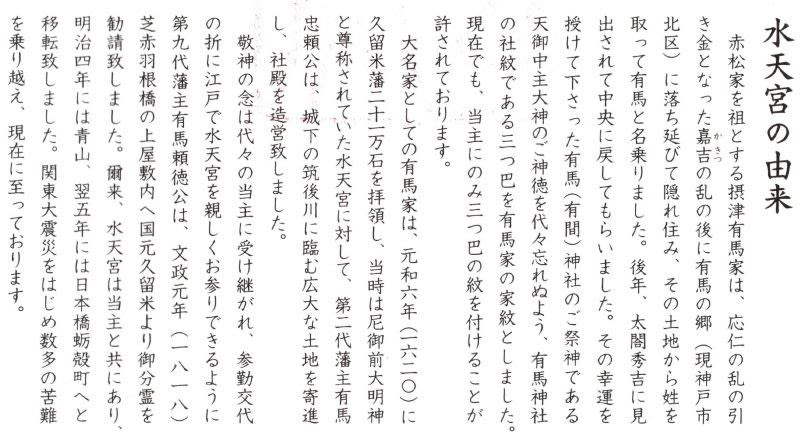

東京都中央区日本橋蛎殻町2 水天宮(すいてんぐう)の御朱印。(上)は、戌の日限定御朱印 500円

真ん中に社紋の椿と三つ巴紋、神社名の入った印が押され、その下に福戌(いぬ)が3匹描かれている。

(上と下)五泉市にある五泉八幡宮。2024年5月1日撮影。曇天。午後1時30分、平日でしたが多くの人が参拝していました。

ここ、五泉八幡宮(ごせんはちまんぐう)は、かつて「五泉城」があった地に鎮座しています。天正11年(1583年)上杉景勝の家臣、甘粕備後守景継が五泉城主となり、領内を納めました。五泉八幡宮には多彩な神々が合祀されています。近年、カラフルな傘や風鈴で、フォトスポットとしても注目されています。実際、多くのインスタ映えの場所がありました。

(上と下)空に浮かぶカラフルな傘はインスタ映えします。

(下)拝殿の全面にあった「アマビエの風鈴」 奉納したのは東京都江戸川区にある「篠原風鈴本舗」。大正4年(1915年)創業。

2020年春、新型コロナウイルス対策(?)に疫病よけの伝説のある妖怪「アマビエ」の絵柄の風鈴を発売。その1個が五泉八幡宮に奉納されました。

(下)拝殿の前の幟の絵。5月1日だったので、武者絵だったのでしょうか? 御朱印も頂けます。

阿賀野市山崎集落にある 「母衣王神社」 2024年4月12日撮影

(上と下)母衣王神社。 4月12日、桜 満開でした。

← 入口の鳥居

← 入口の鳥居

← 長い階段の途中にある 鳥居

← 長い階段の途中にある 鳥居

(下)2022年5月21日に投稿した記事です。

阿賀野市山崎にある母衣王神社(ほろおう神社) 2022年5月16日厚撮影

屋根に「母衣王」と書かれています。

(上)丸い光の輪は、レンズのフレア。 オーブでありません。

(上)本殿。拝殿の奥にあります。

(上)本殿の建物、左右奥にあります。鯉の木彫りです。「鯉の滝昇り?」

大正15年撮影の 母衣王神社(祭礼時の写真)

大正15年撮影の 母衣王神社(祭礼時の写真)

← 赤色矢印先が、母衣王神社

← 赤色矢印先が、母衣王神社

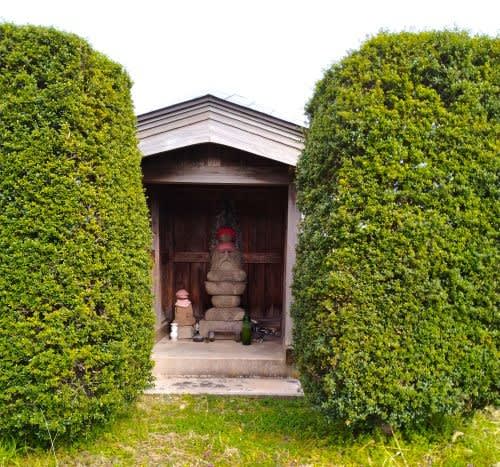

2024年4月1日 阿賀野市 駒林集落の地蔵様

2024年4月1日 阿賀野市 駒林集落の地蔵様

(下)阿賀野市京ヶ瀬地区の地蔵様。駒林集落の東側、集落の後ろにあるバイパスのそばにあります。赤い矢印先が地蔵様。

直ぐ傍に桜の木がありました。4月1日、桜が開花していました。付近より早い開花です。

4月1日、桜 8分咲でした。

4月1日、桜 8分咲でした。

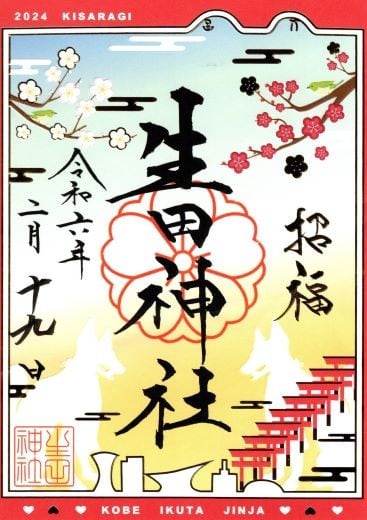

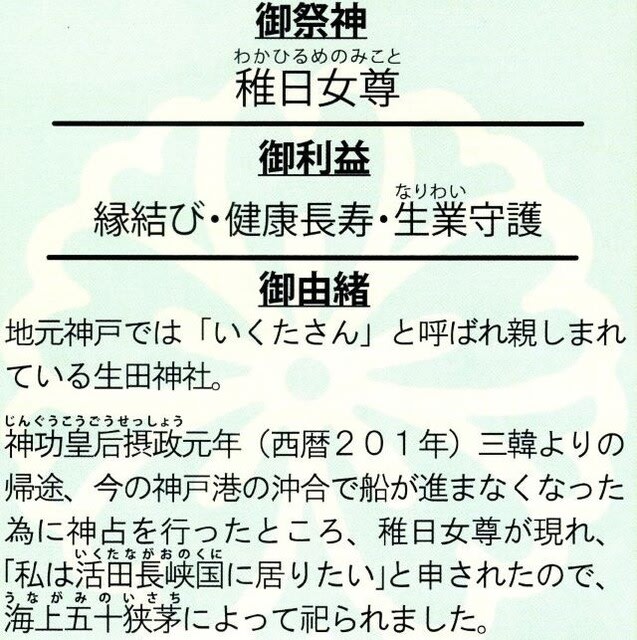

兵庫県神戸市にある生田神社(いくたじんじゃ)の御朱印。

兵庫県神戸市にある生田神社(いくたじんじゃ)の御朱印。

2024年2月19日 2月限定の特別御朱印として頂きました。 初穂料500円。神戸市の式内社で、創建は神功皇后元年(201年)。

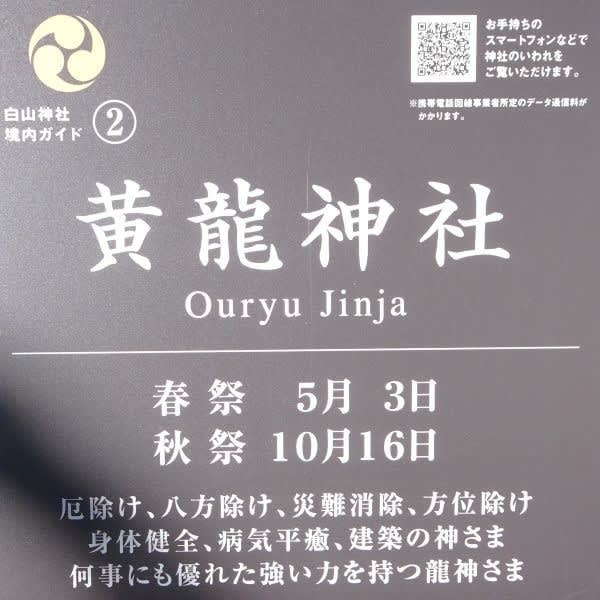

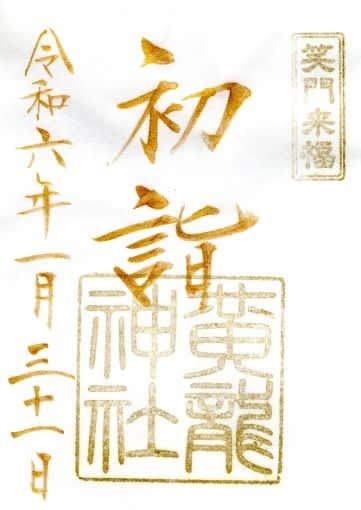

2024年1月31日 新潟市中央区・白山神社の境内にある「黄龍神社 おうりゅうじんじゃ」

今年は「辰年」のためか、人気です。

今年は「辰年」のためか、人気です。

黄龍神社の御朱印。1月31日参拝なので「初詣」と記載。

黄龍神社の御朱印。1月31日参拝なので「初詣」と記載。

新潟市中央区にある「白山神社」 平日なのに、大勢の参拝者がいました。 2024年1月31日撮影。

拝殿

拝殿

拝殿の内部

拝殿の内部

(下)白山神社の境内に設置されている説明看板から複写したものです。

新発田市天王 「市島邸の、ひな人形展」

※ 市島家は明治22年度、新潟県の多額納税者 第1位でした。

※ 大正13年(1924年)の市島邸のデータ 田畑 約1,830町歩、米蔵 約20か所、山林 約3,000町歩、米売上 約3万俵。

小作人 2,600人、番頭30人、建物敷地 8千余坪、建坪600余坪。 新潟県の大地主です。江戸時代は水原町に住んでいました。

2023年2月24日撮影(2024年は2月10日~3月24日まで展示。水曜日は休館日) 新発田市天王にある市島邸で展示されている「おひな様」

(上)左側が市島邸に伝わるひな人形。 右側はお嫁に来た隆子さんが持参した ひな人形

市島家の雛人形は「江戸時代の古今雛」

市島家の雛人形は「江戸時代の古今雛」

(下)4枚の写真は江戸時代から市島家に伝わる古今雛。

(下)市島宗家の9代、市嶋徳厚の妻・隆子が嫁入り道具として持参したひな人形。明治時代の物。上段の幕は松平家の葵の紋の刺繍が施されています。隆子さんは江戸時代なら、岡山県津山藩・松平家のお姫様です。

(上と下)隆子さんが持参したひな人形。隆子さんの写真と夫・徳厚の写真。

二人は大正4年(1915年)に、お互い21歳で結婚。徳厚は慶応義塾大学の卒業。二人に子供はいませんでした。

徳厚は明治26年1月生(67歳没)。妻は明治26年11月生(61歳没)。徳厚が最後の地主になります。

← 雛人形の段には「松平」の紋が。

← 雛人形の段には「松平」の紋が。

江戸時代なら隆子は津山藩主のお姫様。徳厚は大地主で大金持ちだけど平民の身分。明治時代になり、身分に関係なく結婚できました。 ひな人形と長持ちの「葵の紋入り」は、松平家のプライド・・でしょうか。

← 隆子の嫁入り道具を入れた長持ち。6棹を持参。

← 隆子の嫁入り道具を入れた長持ち。6棹を持参。

南山亭(新潟県文化財)。93畳。

南山亭(新潟県文化財)。93畳。

隆子さんは東京から嫁に来て、左のような景色を見られたでしょう。

隆子さんは東京から嫁に来て、左のような景色を見られたでしょう。