昭和53年(1978年)3月、笹神村立 神山東小学校が、神山西小学校と統合の為に閉校

昭和47年4月 学校無人化になる

昭和47年4月 学校無人化になる

←神山東小学校の校章

←神山東小学校の校章

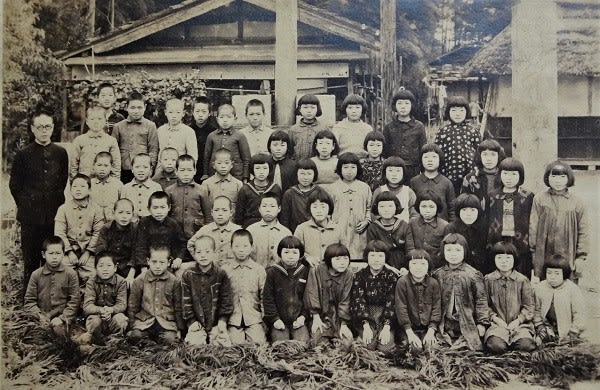

(上)昭和6年(1931年) 神山村高関小作調停成立 大正時代の終りから阿賀野市内で小作争議が起き始めた。神山東小学校(当時は神山尋常第2小学校)のある上高関集落では大正12年から小作争議があり、小作が勝利した。その後も南部郷の通水土地改良費を小作料に転嫁したことで小作争議が激化。調停・破棄が繰り返れ ようやく成立。成立を記念して小学校の前で記念撮影。写真には神山村長・波多野敏太郎(上高関集落の住民)と笹岡村長・荒木義雄氏の顔もある。お坊さんも写っている。 この時代、調停成立の記念撮影の場に小学校が使われました。 (下)昭和8年(1933年)11月、2階建ての教室を増築した時の、竣工式の写真。

(上、3枚)昭和8年(1933年)11月、2階建ての教室を増築、竣工式の写真。子供たちの服は着物。大人達も団子拾いに夢中です。

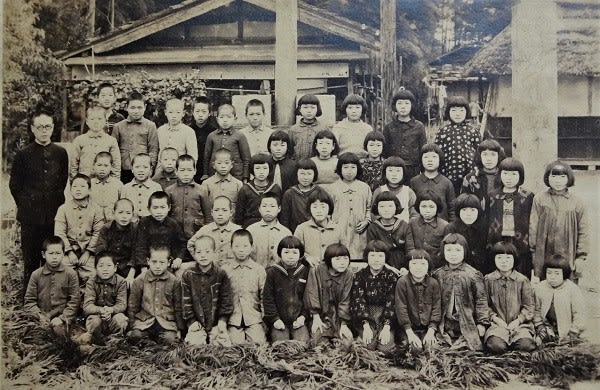

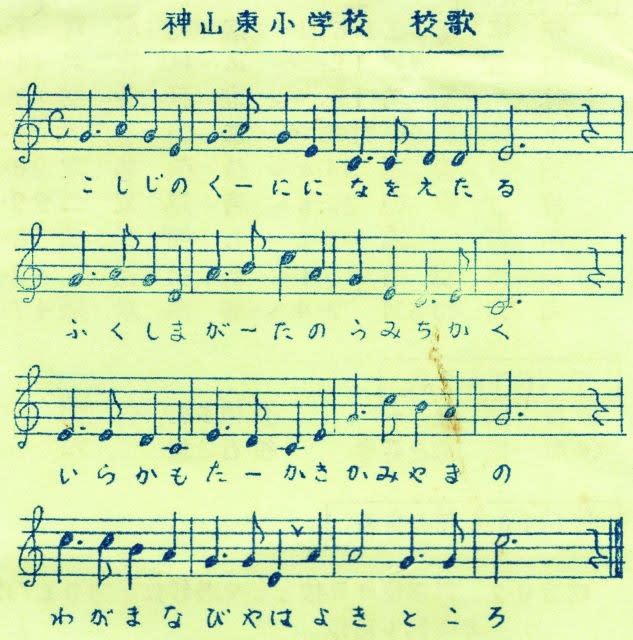

(上)昭和20年代半ば頃? 神山東小学校の校庭で。子供達の学年は不明。左端のメガネの男性は片桐運先生。現在は神奈川県在住で96歳。御健在です。写真の真後ろは「加藤床屋」。この建物は10年ほど前に取壊し、現在は空地です。右側の家は茅葺屋根。子供たちの服装は「終戦後」を感じます。

(上)昭和33年(1958年)夏に撮影。神山東小学校の学区の内、滝沢集落の一部が新発田市(旧豊浦町)に分村編入した。そのため、豊浦町本田小学校へ転校する生徒もでた。この写真は、転校する子とお別れ会での記念撮影。小学1年生と担任。子供たちは、皆 裸足です。写真の後ろは、神山東小学校の校舎。 昭和31年(1956年)10月、神山村と笹岡村が合併し、笹神村になりました。

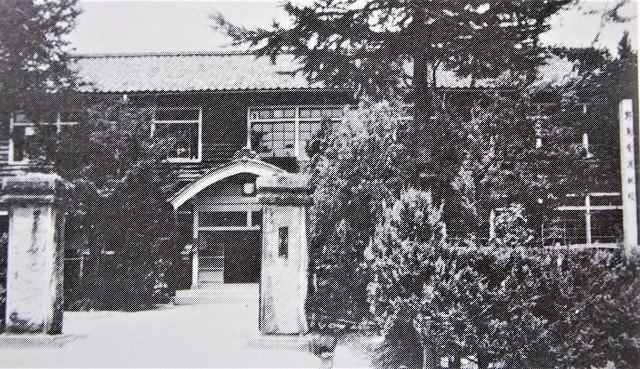

↓ 神山東小学校(昭和30年代後半)校舎前のグラウンドには、まだプールがありません。

(上)昭和30年代後半の神山東小学校の教室・給食風景 教室の真ん中にダルマストーブがあります。冬の時期の写真のようです。ストーブの周りにバケツ有り。掃除のときに暖かくなるよう水をいれています。給食はアルミの盆や食器です。脱脂粉乳でした。チーズは食べれない子がいたそうです。

(上)習字の時間。写真奥上にゴミ箱あり。「5年」とあるので、5年生のようです。

(下)神山東小学校 創立100周年記念 昭和47年(1972年)8月15日開催

最高は昭和33年(1958年度)の255名(生徒数)

最高は昭和33年(1958年度)の255名(生徒数)

昭和47年度(1972年)は82名の生徒数(昭和33年は255人)。昭和48年度は65名の予定※上のグラフ、(予定)の文字欄が間違っている。

創立100周年記念行事で、一般寄付 一世帯(300円×185軒)55,500円、篤志寄付 学区内 18,500円。学区外 40,000円。

経費 記念誌38,000円、祝賀会21,000円、記念写真2,000円。 記念品(湯呑)など

昭和47年度の全校生徒。皆、裸足です。

昭和47年度の全校生徒。皆、裸足です。

(下)創立100周年記念誌から 投稿・明治32年卒、上高関 片桐義一「笹神村明倫小学校の元・校長」

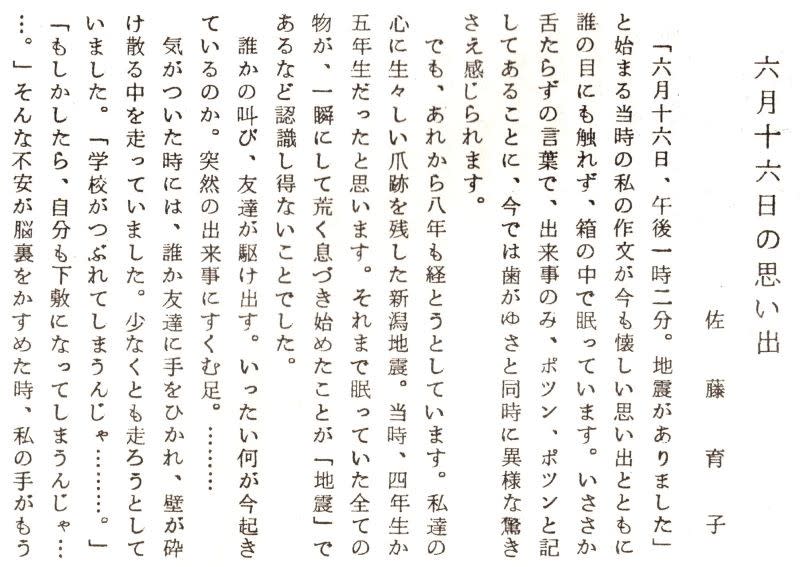

(下)創立100周年記念誌から 昭和41年卒、長起 佐藤育子「昭和39年(1964年)小学5年の時、新潟地震に遭った」

(下)昭和52年(1977年)8月14日 神山東小学校の裏グラウンドで盆踊り大会

(上)神山東小学校の校舎裏グラウンドで地元・上高関集落の青年会が盆踊りを主催。この時代、小学校のグラウンドは地元の公園のような存在で、放課後に子供たちは遊び、盆踊り会場にも無料で貸していました。現在のような「関係者以外、校舎立ち入り禁止」のような管理社会では考えられないことですが。盆踊りには神山東小学校の学区の集落の大人や子供達が踊りに来て、卒業した子供達(中学・高校生)や都会から帰省した大人たちの簡易な同級会の場にもなっていました。 ※小学校には校舎の前と後にグラウンドがありました。

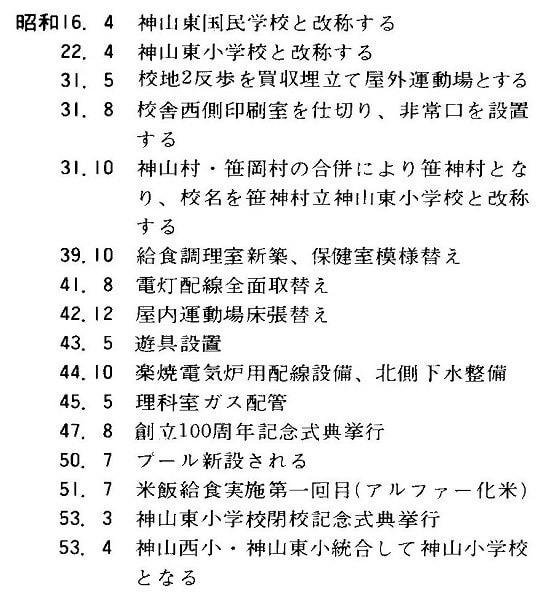

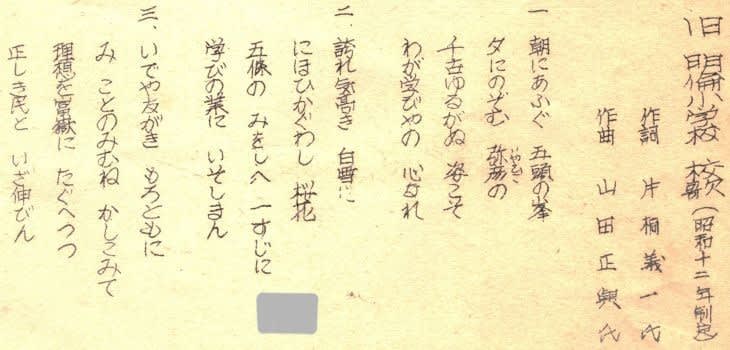

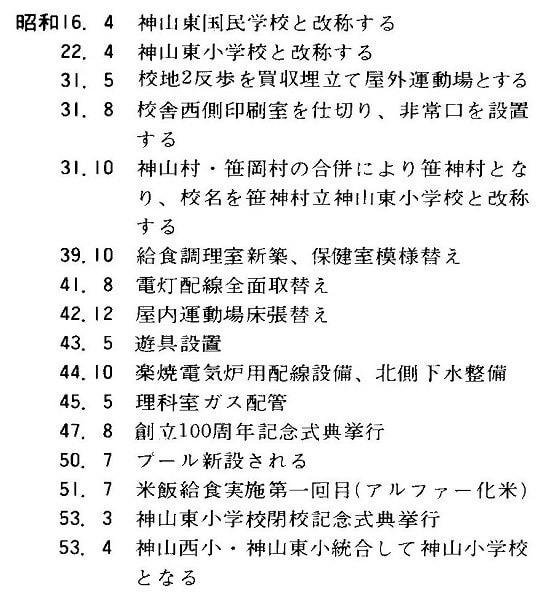

(上)神山東小学校の屋内体育館、 ステージの壁に飾られていた校歌の額

「上左」平成8年(1996年)11月 記念碑建立 「上右」神山東小学校の校旗

記念碑は神山東小学校跡地に小学校の学区の人たちが寄付し建立。現在は、みのり保育園の園地として使用。

1986年(昭和61年)12月、カシオ計算機が消費者向けの電子スチルカメラを翌年(1987年)6月から売り出すと発表。この頃はデジタルカメラでなく、電子スチルカメラと呼んでいたようです。約10万円で普及を狙う・・とあります。専用磁気ディスク(2インチ)に記録し、カメラと家庭用テレビを接続して画像を見る。別売りのプリンター(約20万円の予定)を使えば写真のように保存できる。

1986年(昭和61年)12月、カシオ計算機が消費者向けの電子スチルカメラを翌年(1987年)6月から売り出すと発表。この頃はデジタルカメラでなく、電子スチルカメラと呼んでいたようです。約10万円で普及を狙う・・とあります。専用磁気ディスク(2インチ)に記録し、カメラと家庭用テレビを接続して画像を見る。別売りのプリンター(約20万円の予定)を使えば写真のように保存できる。

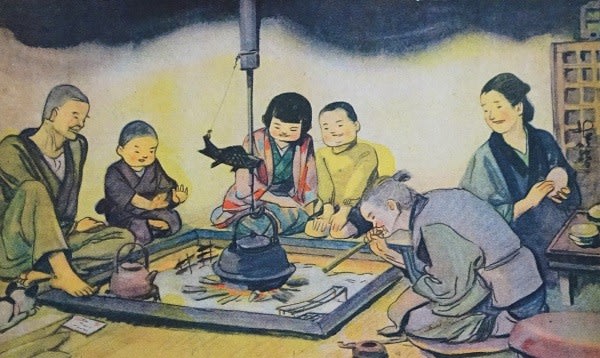

旧京ヶ瀬村が、村制100周年記念に制作した絵本。

旧京ヶ瀬村が、村制100周年記念に制作した絵本。 2002年3月に発行

2002年3月に発行 2002年3月 旧京ヶ瀬村役場が、「京ヶ瀬村制100周年記念事業」として制作した絵本の1冊。

2002年3月 旧京ヶ瀬村役場が、「京ヶ瀬村制100周年記念事業」として制作した絵本の1冊。

旧京ヶ瀬村役場が2002年3月、京ヶ瀬村制100周年記念事業として、京ヶ瀬村を題材とした絵本を数冊作成しました。そのうちの1冊。

旧京ヶ瀬村役場が2002年3月、京ヶ瀬村制100周年記念事業として、京ヶ瀬村を題材とした絵本を数冊作成しました。そのうちの1冊。

この地震の正式名称は無いようですが、「笹神村 地震」で検索するとウィキペディアで「新潟県北部地震」という文字が。 気象庁から命名された名称はないが、気象庁・国土地理院では「新潟県北部地震」と呼称される例もある・・とあります。

この地震の正式名称は無いようですが、「笹神村 地震」で検索するとウィキペディアで「新潟県北部地震」という文字が。 気象庁から命名された名称はないが、気象庁・国土地理院では「新潟県北部地震」と呼称される例もある・・とあります。

死者ゼロ、火災ゼロ。被害総額の97%は住宅被害。

死者ゼロ、火災ゼロ。被害総額の97%は住宅被害。

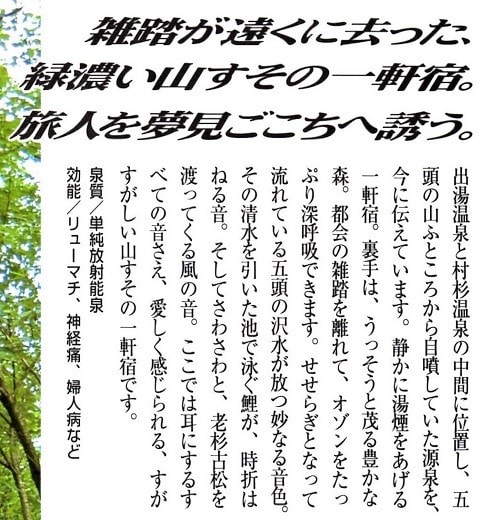

五頭山の山中で金・銅・鉄などの鉱物が彩掘された。鉱山局の許可を得て本格的に採掘作業が進められた。今板地区では石炭が最も多く産出され、鉱夫の入浴を当て込んで削井された今板温泉。写真は昭和15年(1940年)のもの。写真のつり橋はどの辺りにあった?

五頭山の山中で金・銅・鉄などの鉱物が彩掘された。鉱山局の許可を得て本格的に採掘作業が進められた。今板地区では石炭が最も多く産出され、鉱夫の入浴を当て込んで削井された今板温泉。写真は昭和15年(1940年)のもの。写真のつり橋はどの辺りにあった?

←旧職員。当校着任順。

←旧職員。当校着任順。

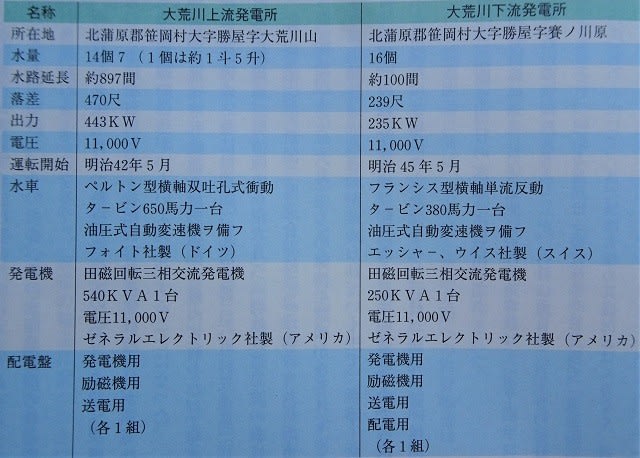

大荒川上流発電所(明治後期)明治42年5月運転開始。所在地 大字勝屋字大荒川山、水量 14個7(1個は約1斗5升)、水路延長897間(1630m)、落差470尺(142m)、出力443KW、電圧11,000V、水車はタービン650馬力1台、油圧式でドイツ社製 発電機540KVA1台アメリカ製。 取壊跡地は、昭和42年(1967年)の集中豪雨で流出したそうです。

大荒川上流発電所(明治後期)明治42年5月運転開始。所在地 大字勝屋字大荒川山、水量 14個7(1個は約1斗5升)、水路延長897間(1630m)、落差470尺(142m)、出力443KW、電圧11,000V、水車はタービン650馬力1台、油圧式でドイツ社製 発電機540KVA1台アメリカ製。 取壊跡地は、昭和42年(1967年)の集中豪雨で流出したそうです。

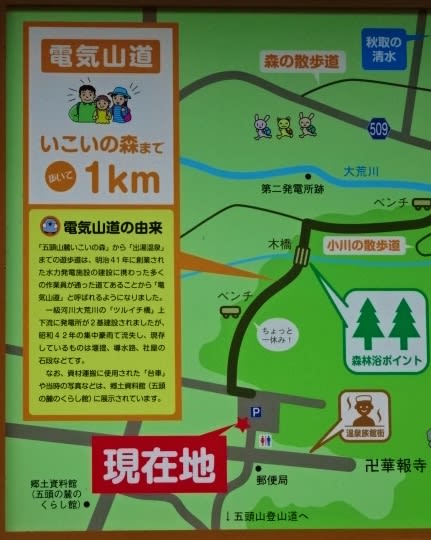

← 案内板(温泉組合の駐車場入り口に設置)

← 案内板(温泉組合の駐車場入り口に設置)

←神山東小学校の校章

←神山東小学校の校章

最高は昭和33年(1958年度)の255名(生徒数)

最高は昭和33年(1958年度)の255名(生徒数) 昭和47年度の全校生徒。皆、裸足です。

昭和47年度の全校生徒。皆、裸足です。

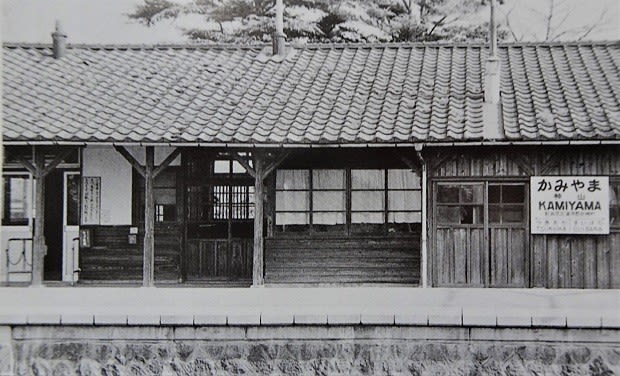

2016年4月18日 神山駅

2016年4月18日 神山駅 同日、夜の神山駅

同日、夜の神山駅

駅舎の案内板。1枚目の写真とは、変わりました。

駅舎の案内板。1枚目の写真とは、変わりました。

画面の左端は「神山駅」

画面の左端は「神山駅」 通過した列車の後ろ姿

通過した列車の後ろ姿

昭和61年(1986年)秋、昭和天皇の御在位60年を記念して金貨と銀貨が発行された。この硬貨は、誰でもが買えるわけでなく、引換抽選券を貰い、抽選に当たった人だけが硬貨と現金が交換できました。当時、私は金貨や銀貨を買ったことが無く、一度金貨と言うものを手にしてみたいと思い、阿賀野市内のいくつかの金融機関を巡り抽選券を集めました。運よく、金貨と銀貨各1枚を入手できました。上の写真は、ハズレ券。33年前の話ですが、抽選券には「水原郵便局」「神山農協」の名前が。現在は「阿賀野郵便局」「ささかみ農協」。33年で施設の名前が変わっています。

昭和61年(1986年)秋、昭和天皇の御在位60年を記念して金貨と銀貨が発行された。この硬貨は、誰でもが買えるわけでなく、引換抽選券を貰い、抽選に当たった人だけが硬貨と現金が交換できました。当時、私は金貨や銀貨を買ったことが無く、一度金貨と言うものを手にしてみたいと思い、阿賀野市内のいくつかの金融機関を巡り抽選券を集めました。運よく、金貨と銀貨各1枚を入手できました。上の写真は、ハズレ券。33年前の話ですが、抽選券には「水原郵便局」「神山農協」の名前が。現在は「阿賀野郵便局」「ささかみ農協」。33年で施設の名前が変わっています。

昭和61年(1986年)秋の結婚式の費用。

昭和61年(1986年)秋の結婚式の費用。