各位

いつもお世話になっております。

ところで、新聞や書籍などの紙媒体での出版物が、下記の《参考資料》で示す通り、ここ数年間の傾向として、発行部数を漸減させてきています。

新聞の書体普及率も同様に減退し続けています。

その主な理由には、スマートフォーンの普及が挙げられています。

この傾向を注視して、当塾の今後の広報作戦を展開していく必要があります。

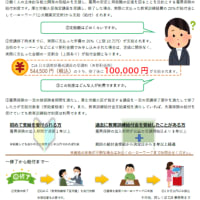

そこで、1月27日(土)以降においては、とりわけ、当塾の私立中学進学部門やACE Kids Academy:珠算・習字・英会話・ロボット科学教育などの各講座につき、スタジオを活用してのインターネット・ユーチューブ上の動画制作を精力的に行い、その後の公表を通じて、世間の皆様に当塾の事業を紹介する予定です。

今後とも、皆様のご支援を何卒宜しくお願い致します。

1月26日(金)

岡村ゼミナール・営業本部長:岡村寛三郎

《参考資料》

新聞・出版物の発行部数や[所帯普及率]が明白な減退傾向

とりわけ新聞は、2014年以降減退化が定着

参考資料:http://www.garbagenews.net/archives/2194431.html及びhttp://www.ajpea.or.jp/statistics/など、各種のInternet記事よりの転載

① 定点観測記事でも伝えている通り、読売新聞はかつて販売部数1000万部超を社是的なコピーとして掲げていたが、2011年前半期でこれを割り込み、以後復活は果たしていない。とはいえ、元々部数が多かったこともあるが、大きな変化は生じていなかった。ところが2014年に入ってから小さからぬ下落が生じている。

踊り場的な期間もあったが、下落傾向は継続中。

他方、朝日新聞は2010年前後から、毎日新聞は2007年後半から漸次減少が起きている。特に朝日新聞は2014年以降の下げ幅の大きさが掌握できる。

② 販売部数が減れば、世帯数が漸増しているのと合わせ、世帯普及率が減るのも当然。

やや余談ではあるが、次ページに世帯普及率の推移も示しておく。

③ 【書籍】

1996年をピークに長期低落傾向が続いているが、「ハリー・ポッター」シリーズ(静山社)などメガヒット商品の有無によって年間販売実績は大きく変動する傾向が強まっている。売れ行きが一部のベストセラーに集中する動きは変わらないが、その一方で自己啓発書や生き方本、生活実用書、児童書などは毎年手堅く売れている。

④ 【月刊誌】

月刊誌・週刊誌ともに1997年をピークに、以降19年連続のマイナス。販売・広告ともに不振。休刊点数が創刊点数を上回り、総銘柄数は10年連続で減少。若者向け雑誌は依然厳しいほか中高年向けも伸び悩みつつある。

⑤ 【週刊誌】

インターネットやスマホの普及で情報を得るスピードが格段に速くなり、速報性を重視した週刊誌は厳しい。総合週刊誌ではスキャンダルで大きな反響があり、好調な雑誌もあったが発行部数は漸減傾向にある。

↑ 主要全国紙の朝刊世帯普及率変移

じわりじわりと、そして確実に世帯普及率が減少していく読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、やや横ばいで推移する日経新聞と産経新聞、各社の動向がよく把握できる。

⑥ とりわけ震災以降は新聞の存在意義そのものが問われる事案が相次いでいるが、それが

どのような影響を及ぼしているのか、あるいは影響していないのか、それが透けて見え

てくるかもしれない。あるいはほぼ同時期に進行している、デジタル系の技術革新と浸

透、特にスマートフォンの普及の影響の方が大きいのかもしれないが。

いつもお世話になっております。

ところで、新聞や書籍などの紙媒体での出版物が、下記の《参考資料》で示す通り、ここ数年間の傾向として、発行部数を漸減させてきています。

新聞の書体普及率も同様に減退し続けています。

その主な理由には、スマートフォーンの普及が挙げられています。

この傾向を注視して、当塾の今後の広報作戦を展開していく必要があります。

そこで、1月27日(土)以降においては、とりわけ、当塾の私立中学進学部門やACE Kids Academy:珠算・習字・英会話・ロボット科学教育などの各講座につき、スタジオを活用してのインターネット・ユーチューブ上の動画制作を精力的に行い、その後の公表を通じて、世間の皆様に当塾の事業を紹介する予定です。

今後とも、皆様のご支援を何卒宜しくお願い致します。

1月26日(金)

岡村ゼミナール・営業本部長:岡村寛三郎

《参考資料》

新聞・出版物の発行部数や[所帯普及率]が明白な減退傾向

とりわけ新聞は、2014年以降減退化が定着

参考資料:http://www.garbagenews.net/archives/2194431.html及びhttp://www.ajpea.or.jp/statistics/など、各種のInternet記事よりの転載

① 定点観測記事でも伝えている通り、読売新聞はかつて販売部数1000万部超を社是的なコピーとして掲げていたが、2011年前半期でこれを割り込み、以後復活は果たしていない。とはいえ、元々部数が多かったこともあるが、大きな変化は生じていなかった。ところが2014年に入ってから小さからぬ下落が生じている。

踊り場的な期間もあったが、下落傾向は継続中。

他方、朝日新聞は2010年前後から、毎日新聞は2007年後半から漸次減少が起きている。特に朝日新聞は2014年以降の下げ幅の大きさが掌握できる。

② 販売部数が減れば、世帯数が漸増しているのと合わせ、世帯普及率が減るのも当然。

やや余談ではあるが、次ページに世帯普及率の推移も示しておく。

③ 【書籍】

1996年をピークに長期低落傾向が続いているが、「ハリー・ポッター」シリーズ(静山社)などメガヒット商品の有無によって年間販売実績は大きく変動する傾向が強まっている。売れ行きが一部のベストセラーに集中する動きは変わらないが、その一方で自己啓発書や生き方本、生活実用書、児童書などは毎年手堅く売れている。

④ 【月刊誌】

月刊誌・週刊誌ともに1997年をピークに、以降19年連続のマイナス。販売・広告ともに不振。休刊点数が創刊点数を上回り、総銘柄数は10年連続で減少。若者向け雑誌は依然厳しいほか中高年向けも伸び悩みつつある。

⑤ 【週刊誌】

インターネットやスマホの普及で情報を得るスピードが格段に速くなり、速報性を重視した週刊誌は厳しい。総合週刊誌ではスキャンダルで大きな反響があり、好調な雑誌もあったが発行部数は漸減傾向にある。

↑ 主要全国紙の朝刊世帯普及率変移

じわりじわりと、そして確実に世帯普及率が減少していく読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、やや横ばいで推移する日経新聞と産経新聞、各社の動向がよく把握できる。

⑥ とりわけ震災以降は新聞の存在意義そのものが問われる事案が相次いでいるが、それが

どのような影響を及ぼしているのか、あるいは影響していないのか、それが透けて見え

てくるかもしれない。あるいはほぼ同時期に進行している、デジタル系の技術革新と浸

透、特にスマートフォンの普及の影響の方が大きいのかもしれないが。