15日のJRグループのダイヤ改正(概要等は以前の記事)を前に、秋田では3つの大きな変化があった。

寝台特急「あけぼの」の定期運行終了、秋田新幹線におけるE3系電車の引退(完全E6系化)、秋田県内での485系電車による定期列車の消滅(=秋田発着特急「いなほ」のE653系化)

である。

※この記事では、最終列車の写真等は掲載しませんのであしからず。

誤解がないようにしておきたいのは、

・「あけぼの」は今後も臨時列車としては運転される(いずれにしても先は長くないとは思うが…)

・E3系は山形新幹線では引き続き使われ、秋田新幹線用だった一部が転用される

・さらに、秋田新幹線用だったE3系の一部は、そのままの塗装(「こまち」の表示は撤去)で、東北新幹線盛岡以南においてE5系と連結して「やまびこ」「なすの」として改正後も営業運転している(秋田から仙台へ転属ということか?)

・「いなほ」で秋田まで来るものはすべてE653系化されるが、酒田止まりでは485系の列車も残る

ということ。

秋田でのJRのPR、一般人と報道の盛り上がりは、あけぼのとE3系が圧倒的。あけぼの≒E3系>>>>>485系か。(マスコミは、E3系よりあけぼののほうが優勢か)

大館の駅弁「鶏めし」製造元の花善は、あけぼのの写真入りの掛け紙に替え、以前行っていた車内販売を復活(鷹ノ巣→弘前間)した。秋田の関根屋でも釜めし(掛け紙写真の機関車はEF81ではなく、上野側を担当していたEF64でもなく、EF65形。福島回りだった頃の写真ということか?)を出したり、JRもグッズ(ストラップ類から本荘のごてんまり、さらにはA寝台個室で配られるアメニティセットを限定200個1300円等)や写真集を発売したりした。

あけぼのとE3系の最終列車では、秋田駅ホームでセレモニーも行われた。

「日本海」の時よりもかなり盛大なのは、東京との結びつきの深さ(つまり東京志向)なのか、あけぼのがなくなれば、東京と東北を結ぶ寝台列車がすべてなくなるためか。

青森では、大鰐温泉-石川間の弘南鉄道大鰐線と交差する地点(弘南鉄道が上)において、下りあけぼの通過時に、その上に弘南鉄道のラッセル車を走らせるイベントを行ったとのこと。(先週だか先々週も試みたが、あけぼのの遅延で実現せず)

しかし、485系が秋田に来なくなることについては、鉄道愛好家以外はほとんど気にかけていない。

これは、酒田以南では引き続き485系が残ることや、485系といっても塗装変更やリニューアルで原型と違ってしまっていること、車両が新潟支社の管轄であることが原因かもしれない。

個人的な思い入れでは、485系>E3系>>あけぼの くらいだけど、去りゆくものを静かに送ることにして、見に行ったりはしないことにした。(ほんとうは面倒だったからです)

ネット上の情報によれば、秋田へ来た最後の485系「いなほ」である5号→14号は、リニューアル車(3000番台)の「R28」編成。※秋田新幹線のE3系R編成とは別の、いわば“同姓同名”

2005年の脱線事故で廃車となったR24編成の代替として、新潟で余っていた車両と青森にいた車両を転属させて組成された、最後のR編成。

国鉄色のT18編成でも使うかと思っていたが、いちばん新しい(組成順として)編成を使ったのは意図的なのか、偶然なのか。

ただ、その正面LEDのヘッドマークが、点灯していなかったそうだ。

新潟のR編成では、2011年のR21編成もそうだった。(片側の先頭車のマークが、白い紙状のもので塞がれていた)

R28編成では、

2013年8月に撮影したR28編成

2013年8月に撮影したR28編成

R28編成は、既に昨年8月の段階で両端とも消灯していた。(側面は正常に点灯)

正面の列車名がなくてもあまり困らないかもしれないが、本来あるものが半年以上もないままなのは、いただけない。

秋田総合車両センター(旧・土崎工場)の昨秋の一般公開では、いなほに使われていた485系電車の「T11」「T14」編成が展示されており、間もなく解体されるらしかった。

先週の奥羽本線の車窓から

先週の奥羽本線の車窓から

工場の敷地では、床下機器を取り外された485系が解体を待っている。

「あけぼの」にさほど思い入れがないといっても、やはり報道は気になってしまう。

2月頃から、秋田のローカルニュースや新聞では、いくつものレポートや連載が行われた。

さらに、14日発の最終列車は上りの青森駅発車をテレビ朝日が、秋田駅発着(10分ほど遅れた)をNHKが、15日の下りの大館発着は日本テレビ系(よみうりテレビ「ウェークアップ!ぷらす」)が、それぞれ全国放送で生中継したらしい。どれも見てないですが。

新聞やテレビのレポートからいくつか。

上り最終列車で秋田から酒田まで担当した運転士は、秋田運輸区の日景さん(54)という方だったそうだ。

この方を、朝日新聞秋田版、読売新聞秋田版、NHK秋田放送局が取り上げていた。

朝日は、連載「さよなら東京夜行 あけぼの 秋田とつないだ43年」のうち、3月9日付「4号車(=4回目)ぽっぽや ラストラン 29年の集大成 赤い機関者 操る職人」。読売は連載「青い夢 あけぼの」の3月6日付「(5)感慨胸にラストラン」。

NHKは3月5日初回放送のミニ番組「コトノハ」の「第34章 “大好きな 列車です”」。(「ニュースこまち」内等で何度か再放送あり、ネットでも視聴可)

朝日によれば、日景運転士は、北秋田市出身で大館工業高校卒後国鉄入り。

「弘前市で機関車整備を4年ほど担当した後、「あけぼの」の運転士になった。」そうだが、それだと運転士歴31年、あけぼの運転29年、54歳というのと辻褄が合わない気もするが…

秋田運輸区であけぼのを運転する「最古参の1人」。3媒体とも電車より複雑な操作が求められる機関車牽引の客車列車で、さらに寝ている人を起こさないよう慎重な運転を心がけていることを伝えていた。

NHK「ニュースこまち」によれば秋田運輸区所属の運転士110人のうち、機関車を運転できるのは50人。後進の育成を進めていて、昨年は新たに4人が運転できるようになったとのこと。

あけぼのが臨時列車化されれば、定期列車で機関車を使う列車はJR東日本秋田支社管内からなくなるはず(貨物列車はJR貨物担当なので別)だけど、臨時・団体列車や工事用の資材を運ぶ列車(貨物とは別扱い)などのために、機関車を運転できる人は確保しておかないといけない。

車掌も取り上げられた。秋田魁新報社会面の連載「さよなら夜行列車 寝台特急「あけぼの」廃止」の14日付「下・車掌」。

まず、元車掌の笹元さん(72)という方。国鉄秋田車掌区に赴任した1977年から秋田新幹線開業の1997年まで、首都圏方面の夜行列車に乗務していた。1997年には、上り「こまち」の開業一番列車にも乗務したとのこと。※笹本さんはこの後、2017年のこまち20周年時には、花束贈呈をされた。

「夜行の中で、あけぼのはステータスが高かった。政治家や芸能人も多く、ホテルマンのような気持ちでお客さんに接した。」が、急行「津軽」では、親しく接したほうが「喜ばれた」。

昔は秋田からの夜行列車が多く、「上野の乗務員宿泊所に、秋田車掌区の車掌だけで20人近く泊まっていたこともあった」。(今は「こまち」の車掌として、秋田からそれなりに東京に行っているでしょうけど)

笹元さんは、「昼の特急などの車内放送で(略)車窓から見える名所旧跡を紹介する「名物車掌」として知られた。」

あけぼのでも「今朝の関東平野は、まさにあけぼの、美しい朝焼けでございます」「列車のネーミングにふさわしく、東の空が明るく見えてまいりました」などと放送したという。

それを読んで思い出した。

たしか1993年の急行「津軽」の定期運行としての最終列車の車掌もこの方だったような気がする。当時のテレビで取り上げていた。

さらに、その頃、僕が特急「こまくさ」に乗った時の車掌もたぶんこの方だった。時期は春で、「本日は車窓から、新緑の中に咲くフジやキリの花がご覧いただけます。新緑の色はJR東日本のシンボルカラーでもあります」といったアナウンスをしていて、珍しい車掌さんだなと印象に残っている。

そして、14日の上り最終列車の車掌は堀野さん(57)。(複数乗務のはずだから、他にもいたのだろう)

「19歳で接客担当の「列車ボーイ」から始まったあけぼの勤務」で、(一時期あけぼのから離れた後)28歳から車掌として乗ってきたそうだ。

昔は「列車ボーイ」なんてのがいたとは、初めて知った。(青函連絡船に「ボーイ」さんがいたのは聞いていたが)

詳しくは分からないが、「乗務掛、乗務係」「車掌補」とも呼ばれた車掌の1つ手前の職種だそうで、1970年代中頃まで存在【2016年6月3日補足・正式には1976年10月で廃止。以後しばらくはOBが乗務した場合もあったとのこと】したらしい。(ということはこの方は最末期の列車ボーイだったのだろう)

案内、朝夕の寝台整備(ベッドメイキングと撤収・解体。3段式では上のベッドをたたまないと頭がつかえて座れない)、ドアの開閉(当時は手動式)などを行っていたようだ。客車1~3両に1人の割合で配置されていたそうで、今思えば、なんて効率が悪く、人件費がかかっただろうと思ってしまうが、当時はそんな時代だったのだろう。

ブルートレインの車掌といえば、子どもの頃(1980年代初め)に読んだ学研や小学館の「ものしり百科」の類によれば、ブルートレインには、車掌長、乗客専務車掌2名、さらに朝刊などを輸送していた荷物車に荷扱専務車掌が乗っているということだった。

【17日追記】読売秋田版の連載でも、1日付「(1)寝台特急 最後の合図」で堀野車掌を、3日付「(3)朝の名物アナウンス」で笹元さんを取り上げ、魁とほぼ同じ内容。

新たに分かったことは、堀野車掌のあけぼの乗務は「月4回ほどのペース」。最終列車は車掌2人乗務ということ。

笹元さんの名調子ではほかに「春はあけぼのと申しますけれども、この列車にふさわしい朝焼けが東の空に見えてまいりました」。1960年国鉄入り、1977年からあけぼのの車掌。「文学好きで、万葉集や古今和歌集を取り入れる車内放送を思いつく。」

名調子から「乗客ら1000組以上の結婚式で司会を依頼された。」

秋田新幹線の「開業約1年半後、定年を数年後に控え、車掌職から退く。」

(以上追記)

戻って朝日の連載記事にひとこと。

一般紙地方版としては、けっこうな頻度で鉄道の記事を書く、朝日新聞秋田総局O記者によるものだったと思ったが、気になるというか適切ではなさそうな表現があった。

まず、「酒田駅に到着すると、次の運転手に交代する。」という文。

一般に、鉄道を運転する人のことは「運転士」と呼ぶのが正式。この連載でも、他は「運転士」で統一されていたが、この1か所だけ「運転手」になってしまっていた。見落としか。

もう1つ。添えられた写真の1つに、運転席に座った運転士が、前方を指さしているものがあった。

そのキャプションは「運転席から「出発進行」の合図を出す運転士」。

これがおかしいというか、意味が分からない。

運転士が、出発進行の合図を出すことなど、あり得ない。自動車に置き換えれば、「運転席に座ったドライバーが、信号機が青になった合図を出す」のはあり得ない(というか意味不明)のと同じこと。

「出発進行」というのは、「出発」という名称の信号機が、「進行」状態=青信号になったという意味。

運転士は、「信号が青になったよ」ということを確認するために、信号を指差して「出発進行」と喚呼するのだ。指差喚呼は自分で確認するためであって、それを誰かに伝えるのが目的ではない。

運転士に信号を青に変える権限などないし、誰かに青になったという合図を送る必要もない。

正しくは、「運転席から「出発進行」の確認をする」とかじゃないだろうか。

そして、ひどいのが、昨日15日付の秋田魁新報社会面。と思ったら、今日の26面の下に「訂正」が出ていた。

実は、今回ばかりは魁に指摘してやったのだ。JRや他の読者からも指摘があったのかもしれないし、それを受けての訂正だったのだろう。

毎度言いますが、記者が間違ったとしても、上司や校閲を行う人さえ見落としてしまうのが情けない。

15日31面では、大きくあけぼのラストランを取り上げていて、男女2名による署名記事。

その中に、「先頭電源車の車体に掲げられた「あけぼの」のヘッドマークは」「最後尾の寝台車の光が見えなくなるまで」という言い回しがある。これは何なんだ!

まず、「先頭電源車」。このような言葉は存在しないし、誤用でも聞いたことがない。まったくの造語だ。

前後の文脈あるいは常識的に判断すれば、列車の先頭でひっぱる機関車を指していると思われる。

あけぼのの場合「電気機関車」ではあるが、「電源車」ではない。電源車といえば、電気を供給する(送り出す)側のニュアンスだが、電気機関車はむしろ、架線から電源の供給を受ける側である。

現代では機関車の存在が稀少だとしても、新聞記者なら「機関車」という言葉くらい知らないのだろうか。じゃあ、この記者たちは「蒸気機関車」のことは何と表現するのだろうか?

しかも、同じ記事中のインタビュー部分では「機関車がブルーの車体をけん引する姿」という言葉があるし、隣の上野発車を伝える囲み記事(共同通信からの配信か?)では「青色の電気機関車「EF64形」が」と妙にマニアックに伝えている。

もう1つは「最後尾の寝台車」。

これは少々解説が必要で、新聞記者が知らなくても仕方ない気もするが、だとしても勉強不足ではあろう。

ブルートレインでは、客車内の冷暖房や照明に使う電力は、ディーゼル発電機で発電してまかなっている。架線もしくは機関車から供給を受けるのではない。

あけぼのに使われる24系客車では、「電源車」もしくは「電源荷物車」というのが1両連結され、列車全体の電力供給を担っている。ホームや踏切でブルートレインが通過する時、大きなエンジン音を轟かせる窓の少ない車両が、先頭(機関車の直後)か最後尾に連結されているのを見たことがないでしょうか。

電源車には、乗客が立ち入ることはできないし、ベッドがないから「寝台車」ではない。(寝台列車に欠かせない車両であるから、広い意味では寝台車の一種と言えなくもないか?)

(再掲)下りあけぼの。機関車の直後が電源車

(再掲)下りあけぼの。機関車の直後が電源車

新聞記事にある上りあけぼのでは、電源車が最後尾となる。

したがって、ホームから出発していく上りあけぼのを見送るに当たって、「最後尾の寝台車」ということ自体がウソになってしまう。

あるいは、「電源車を除いた寝台車としての最後尾」という意味だとしても、それだと電源車に遮られてしまって「光が見えなくなるまで」以前の問題。

訂正文では、「先頭電源車」を「先頭機関車」に、「最後尾の寝台車」を「最後尾の電源車」に訂正するとのこと。これなら文句はないが、文章としては回りくどいかも(←結局文句を言ってる)。

日本では機関車は先頭に付くのが原則。あえて「“先頭”機関車」なんていうと、特別に重連(2両目にも機関車がいる)だったり、後補機(後ろから押す機関車)が付いたのかという誤った推理をしてしまう鉄道好きもいるかもしれない。

「最後尾の電源車」は、要は「遠ざかる列車が見えなくなるまで見送った」ということを伝えたい文脈なんだから、それではくどい。単に「列車の明かりが見えなくなるまで」で良かったのではないでしょうか。

ともかく、最終運転が無事に終わったのは良かった。E3系については、後日、間接的な話題を少々。

関連で2つ。

・快速深浦

今改正では、五能線から奥羽本線青森方面へ直通する快速「深浦」も廃止された。

東奥日報によれば「半世紀近くにわたり古里の名前を冠して走り続けた列車が姿を消すことに住民は「寂しい」と惜しむ。 」そうだ。

14日の下り最終列車では、始発の深浦駅で地元の町づくり応援隊「いいべ!ふかうら」のメンバーが、「ありがとう」などと書かれた横断幕を持って見送りをしたとのこと。

・去りゆく名優

14日、俳優の宇津井健さんが亡くなった。1931年生まれ82歳だったので、永井一郎さんと同じ年に生まれて同じ年に亡くなったことになる。

報道では、代表作として「赤い」シリーズや「渡る世間は鬼ばかり」がよく挙げられているようだ。僕は「赤い」は知らないし、「渡る世間は鬼ばかり」は藤岡琢也さんの後任ということで違和感があり過ぎて、しっくりこなかった。

個人的には宇津井さんといえば、テレビ朝日で1988年から1995年まで放送された「さすらい刑事旅情編」。(「はぐれ刑事純情派」と半年ずつ交互に放送。終了後もよく再放送されていたが、最近の秋田朝日放送ははぐれ刑事ばかりで、さすらい刑事はやらない)

鉄道警察隊をテーマにしたもので、ちょうど1987年の国鉄分割民営化で「鉄道公安職員(鉄道公安官)」から各都道府県警察の鉄警隊に制度・組織が変わったタイミングで始まったのだろう。

2000年に若くして亡くなった三浦洋一さん演じる「香取達男」が主役かと思っていたが、主役は宇津井さん演じる香取の上司「高杉俊介」だったそうだ。(タイトルにある「さすらい」をするのは、高杉警部よりも香取刑事が圧倒的に多かったけど)

「さすらい刑事旅情編」には、残念ながら「あけぼの」が登場することはなかった(少なくともタイトルでは)が、「北斗星」はよく出ていた。

「香取ぃ。今夜の北斗星で、札幌へ向かってくれ」という宇津井さんのセリフが、よくあったようなイメージがある(実際にはなかったかもしれませんが)。

あと、「宇津井健氏は神経痛(うついけんしはしんけいつう)」という回文も、宇津井さんあってのものであった。

寝台特急「あけぼの」の定期運行終了、秋田新幹線におけるE3系電車の引退(完全E6系化)、秋田県内での485系電車による定期列車の消滅(=秋田発着特急「いなほ」のE653系化)

である。

※この記事では、最終列車の写真等は掲載しませんのであしからず。

誤解がないようにしておきたいのは、

・「あけぼの」は今後も臨時列車としては運転される(いずれにしても先は長くないとは思うが…)

・E3系は山形新幹線では引き続き使われ、秋田新幹線用だった一部が転用される

・さらに、秋田新幹線用だったE3系の一部は、そのままの塗装(「こまち」の表示は撤去)で、東北新幹線盛岡以南においてE5系と連結して「やまびこ」「なすの」として改正後も営業運転している(秋田から仙台へ転属ということか?)

・「いなほ」で秋田まで来るものはすべてE653系化されるが、酒田止まりでは485系の列車も残る

ということ。

秋田でのJRのPR、一般人と報道の盛り上がりは、あけぼのとE3系が圧倒的。あけぼの≒E3系>>>>>485系か。(マスコミは、E3系よりあけぼののほうが優勢か)

大館の駅弁「鶏めし」製造元の花善は、あけぼのの写真入りの掛け紙に替え、以前行っていた車内販売を復活(鷹ノ巣→弘前間)した。秋田の関根屋でも釜めし(掛け紙写真の機関車はEF81ではなく、上野側を担当していたEF64でもなく、EF65形。福島回りだった頃の写真ということか?)を出したり、JRもグッズ(ストラップ類から本荘のごてんまり、さらにはA寝台個室で配られるアメニティセットを限定200個1300円等)や写真集を発売したりした。

あけぼのとE3系の最終列車では、秋田駅ホームでセレモニーも行われた。

「日本海」の時よりもかなり盛大なのは、東京との結びつきの深さ(つまり東京志向)なのか、あけぼのがなくなれば、東京と東北を結ぶ寝台列車がすべてなくなるためか。

青森では、大鰐温泉-石川間の弘南鉄道大鰐線と交差する地点(弘南鉄道が上)において、下りあけぼの通過時に、その上に弘南鉄道のラッセル車を走らせるイベントを行ったとのこと。(先週だか先々週も試みたが、あけぼのの遅延で実現せず)

しかし、485系が秋田に来なくなることについては、鉄道愛好家以外はほとんど気にかけていない。

これは、酒田以南では引き続き485系が残ることや、485系といっても塗装変更やリニューアルで原型と違ってしまっていること、車両が新潟支社の管轄であることが原因かもしれない。

個人的な思い入れでは、485系>E3系>>あけぼの くらいだけど、去りゆくものを静かに送ることにして、見に行ったりはしないことにした。(ほんとうは面倒だったからです)

ネット上の情報によれば、秋田へ来た最後の485系「いなほ」である5号→14号は、リニューアル車(3000番台)の「R28」編成。※秋田新幹線のE3系R編成とは別の、いわば“同姓同名”

2005年の脱線事故で廃車となったR24編成の代替として、新潟で余っていた車両と青森にいた車両を転属させて組成された、最後のR編成。

国鉄色のT18編成でも使うかと思っていたが、いちばん新しい(組成順として)編成を使ったのは意図的なのか、偶然なのか。

ただ、その正面LEDのヘッドマークが、点灯していなかったそうだ。

新潟のR編成では、2011年のR21編成もそうだった。(片側の先頭車のマークが、白い紙状のもので塞がれていた)

R28編成では、

2013年8月に撮影したR28編成

2013年8月に撮影したR28編成R28編成は、既に昨年8月の段階で両端とも消灯していた。(側面は正常に点灯)

正面の列車名がなくてもあまり困らないかもしれないが、本来あるものが半年以上もないままなのは、いただけない。

秋田総合車両センター(旧・土崎工場)の昨秋の一般公開では、いなほに使われていた485系電車の「T11」「T14」編成が展示されており、間もなく解体されるらしかった。

先週の奥羽本線の車窓から

先週の奥羽本線の車窓から工場の敷地では、床下機器を取り外された485系が解体を待っている。

「あけぼの」にさほど思い入れがないといっても、やはり報道は気になってしまう。

2月頃から、秋田のローカルニュースや新聞では、いくつものレポートや連載が行われた。

さらに、14日発の最終列車は上りの青森駅発車をテレビ朝日が、秋田駅発着(10分ほど遅れた)をNHKが、15日の下りの大館発着は日本テレビ系(よみうりテレビ「ウェークアップ!ぷらす」)が、それぞれ全国放送で生中継したらしい。どれも見てないですが。

新聞やテレビのレポートからいくつか。

上り最終列車で秋田から酒田まで担当した運転士は、秋田運輸区の日景さん(54)という方だったそうだ。

この方を、朝日新聞秋田版、読売新聞秋田版、NHK秋田放送局が取り上げていた。

朝日は、連載「さよなら東京夜行 あけぼの 秋田とつないだ43年」のうち、3月9日付「4号車(=4回目)ぽっぽや ラストラン 29年の集大成 赤い機関者 操る職人」。読売は連載「青い夢 あけぼの」の3月6日付「(5)感慨胸にラストラン」。

NHKは3月5日初回放送のミニ番組「コトノハ」の「第34章 “大好きな 列車です”」。(「ニュースこまち」内等で何度か再放送あり、ネットでも視聴可)

朝日によれば、日景運転士は、北秋田市出身で大館工業高校卒後国鉄入り。

「弘前市で機関車整備を4年ほど担当した後、「あけぼの」の運転士になった。」そうだが、それだと運転士歴31年、あけぼの運転29年、54歳というのと辻褄が合わない気もするが…

秋田運輸区であけぼのを運転する「最古参の1人」。3媒体とも電車より複雑な操作が求められる機関車牽引の客車列車で、さらに寝ている人を起こさないよう慎重な運転を心がけていることを伝えていた。

NHK「ニュースこまち」によれば秋田運輸区所属の運転士110人のうち、機関車を運転できるのは50人。後進の育成を進めていて、昨年は新たに4人が運転できるようになったとのこと。

あけぼのが臨時列車化されれば、定期列車で機関車を使う列車はJR東日本秋田支社管内からなくなるはず(貨物列車はJR貨物担当なので別)だけど、臨時・団体列車や工事用の資材を運ぶ列車(貨物とは別扱い)などのために、機関車を運転できる人は確保しておかないといけない。

車掌も取り上げられた。秋田魁新報社会面の連載「さよなら夜行列車 寝台特急「あけぼの」廃止」の14日付「下・車掌」。

まず、元車掌の笹元さん(72)という方。国鉄秋田車掌区に赴任した1977年から秋田新幹線開業の1997年まで、首都圏方面の夜行列車に乗務していた。1997年には、上り「こまち」の開業一番列車にも乗務したとのこと。※笹本さんはこの後、2017年のこまち20周年時には、花束贈呈をされた。

「夜行の中で、あけぼのはステータスが高かった。政治家や芸能人も多く、ホテルマンのような気持ちでお客さんに接した。」が、急行「津軽」では、親しく接したほうが「喜ばれた」。

昔は秋田からの夜行列車が多く、「上野の乗務員宿泊所に、秋田車掌区の車掌だけで20人近く泊まっていたこともあった」。(今は「こまち」の車掌として、秋田からそれなりに東京に行っているでしょうけど)

笹元さんは、「昼の特急などの車内放送で(略)車窓から見える名所旧跡を紹介する「名物車掌」として知られた。」

あけぼのでも「今朝の関東平野は、まさにあけぼの、美しい朝焼けでございます」「列車のネーミングにふさわしく、東の空が明るく見えてまいりました」などと放送したという。

それを読んで思い出した。

たしか1993年の急行「津軽」の定期運行としての最終列車の車掌もこの方だったような気がする。当時のテレビで取り上げていた。

さらに、その頃、僕が特急「こまくさ」に乗った時の車掌もたぶんこの方だった。時期は春で、「本日は車窓から、新緑の中に咲くフジやキリの花がご覧いただけます。新緑の色はJR東日本のシンボルカラーでもあります」といったアナウンスをしていて、珍しい車掌さんだなと印象に残っている。

そして、14日の上り最終列車の車掌は堀野さん(57)。(複数乗務のはずだから、他にもいたのだろう)

「19歳で接客担当の「列車ボーイ」から始まったあけぼの勤務」で、(一時期あけぼのから離れた後)28歳から車掌として乗ってきたそうだ。

昔は「列車ボーイ」なんてのがいたとは、初めて知った。(青函連絡船に「ボーイ」さんがいたのは聞いていたが)

詳しくは分からないが、「乗務掛、乗務係」「車掌補」とも呼ばれた車掌の1つ手前の職種だそうで、1970年代中頃まで存在【2016年6月3日補足・正式には1976年10月で廃止。以後しばらくはOBが乗務した場合もあったとのこと】したらしい。(ということはこの方は最末期の列車ボーイだったのだろう)

案内、朝夕の寝台整備(ベッドメイキングと撤収・解体。3段式では上のベッドをたたまないと頭がつかえて座れない)、ドアの開閉(当時は手動式)などを行っていたようだ。客車1~3両に1人の割合で配置されていたそうで、今思えば、なんて効率が悪く、人件費がかかっただろうと思ってしまうが、当時はそんな時代だったのだろう。

ブルートレインの車掌といえば、子どもの頃(1980年代初め)に読んだ学研や小学館の「ものしり百科」の類によれば、ブルートレインには、車掌長、乗客専務車掌2名、さらに朝刊などを輸送していた荷物車に荷扱専務車掌が乗っているということだった。

【17日追記】読売秋田版の連載でも、1日付「(1)寝台特急 最後の合図」で堀野車掌を、3日付「(3)朝の名物アナウンス」で笹元さんを取り上げ、魁とほぼ同じ内容。

すなわち、JR側から各マスコミに働きかけて(売り込んで)実現したのかもしれない。NHKでは、最近では珍しく、走行中の機関車の運転台での撮影(しかも夜間)を行っていたし(もちろん、安全上照明は使えないから、暗い中で増感しての撮影らしく、ざらざらして画質は良くない)。

昨今問題になっている、R研究所のS細胞の疑惑では、疑惑発覚前には女性研究者の研究とは直接関係ない部分(割烹着だとか室内の装飾だとかW大学の学生時代の話だとか)が必要以上にクローズアップされていた。それは、マスコミが興味本位で飛びついたということではあるが、一方でR研究所やW大学側が、マスコミに積極的に取り上げるよう働きかけていたという話もある。マスコミが自分で情報を探すのではなく、当事者の言いなりで取材・報道していたという側面もあるのだ。

そんなことをちょっと連想してしまった。※あけぼのとS細胞は何ら関係はありませんよ

昨今問題になっている、R研究所のS細胞の疑惑では、疑惑発覚前には女性研究者の研究とは直接関係ない部分(割烹着だとか室内の装飾だとかW大学の学生時代の話だとか)が必要以上にクローズアップされていた。それは、マスコミが興味本位で飛びついたということではあるが、一方でR研究所やW大学側が、マスコミに積極的に取り上げるよう働きかけていたという話もある。マスコミが自分で情報を探すのではなく、当事者の言いなりで取材・報道していたという側面もあるのだ。

そんなことをちょっと連想してしまった。※あけぼのとS細胞は何ら関係はありませんよ

新たに分かったことは、堀野車掌のあけぼの乗務は「月4回ほどのペース」。最終列車は車掌2人乗務ということ。

笹元さんの名調子ではほかに「春はあけぼのと申しますけれども、この列車にふさわしい朝焼けが東の空に見えてまいりました」。1960年国鉄入り、1977年からあけぼのの車掌。「文学好きで、万葉集や古今和歌集を取り入れる車内放送を思いつく。」

名調子から「乗客ら1000組以上の結婚式で司会を依頼された。」

秋田新幹線の「開業約1年半後、定年を数年後に控え、車掌職から退く。」

(以上追記)

戻って朝日の連載記事にひとこと。

一般紙地方版としては、けっこうな頻度で鉄道の記事を書く、朝日新聞秋田総局O記者によるものだったと思ったが、気になるというか適切ではなさそうな表現があった。

そういえば、昨日・今日の紙面にはO記者の記事がなかったはず。乗車レポートでも執筆中か?

ちなみに、東京で秋田版の紙面構成を担当する記者(そういう業務もあるのか)にも鉄道好きの人がいて、あけぼのに乗ったら雪で途中で運転打ち切りになり、そのレポートが載ったこともあった。

ちなみに、東京で秋田版の紙面構成を担当する記者(そういう業務もあるのか)にも鉄道好きの人がいて、あけぼのに乗ったら雪で途中で運転打ち切りになり、そのレポートが載ったこともあった。

まず、「酒田駅に到着すると、次の運転手に交代する。」という文。

一般に、鉄道を運転する人のことは「運転士」と呼ぶのが正式。この連載でも、他は「運転士」で統一されていたが、この1か所だけ「運転手」になってしまっていた。見落としか。

もう1つ。添えられた写真の1つに、運転席に座った運転士が、前方を指さしているものがあった。

そのキャプションは「運転席から「出発進行」の合図を出す運転士」。

これがおかしいというか、意味が分からない。

運転士が、出発進行の合図を出すことなど、あり得ない。自動車に置き換えれば、「運転席に座ったドライバーが、信号機が青になった合図を出す」のはあり得ない(というか意味不明)のと同じこと。

「出発進行」というのは、「出発」という名称の信号機が、「進行」状態=青信号になったという意味。

運転士は、「信号が青になったよ」ということを確認するために、信号を指差して「出発進行」と喚呼するのだ。指差喚呼は自分で確認するためであって、それを誰かに伝えるのが目的ではない。

運転士に信号を青に変える権限などないし、誰かに青になったという合図を送る必要もない。

正しくは、「運転席から「出発進行」の確認をする」とかじゃないだろうか。

そして、ひどいのが、昨日15日付の秋田魁新報社会面。と思ったら、今日の26面の下に「訂正」が出ていた。

実は、今回ばかりは魁に指摘してやったのだ。JRや他の読者からも指摘があったのかもしれないし、それを受けての訂正だったのだろう。

毎度言いますが、記者が間違ったとしても、上司や校閲を行う人さえ見落としてしまうのが情けない。

15日31面では、大きくあけぼのラストランを取り上げていて、男女2名による署名記事。

その中に、「先頭電源車の車体に掲げられた「あけぼの」のヘッドマークは」「最後尾の寝台車の光が見えなくなるまで」という言い回しがある。これは何なんだ!

まず、「先頭電源車」。このような言葉は存在しないし、誤用でも聞いたことがない。まったくの造語だ。

前後の文脈あるいは常識的に判断すれば、列車の先頭でひっぱる機関車を指していると思われる。

あけぼのの場合「電気機関車」ではあるが、「電源車」ではない。電源車といえば、電気を供給する(送り出す)側のニュアンスだが、電気機関車はむしろ、架線から電源の供給を受ける側である。

現代では機関車の存在が稀少だとしても、新聞記者なら「機関車」という言葉くらい知らないのだろうか。じゃあ、この記者たちは「蒸気機関車」のことは何と表現するのだろうか?

しかも、同じ記事中のインタビュー部分では「機関車がブルーの車体をけん引する姿」という言葉があるし、隣の上野発車を伝える囲み記事(共同通信からの配信か?)では「青色の電気機関車「EF64形」が」と妙にマニアックに伝えている。

もう1つは「最後尾の寝台車」。

これは少々解説が必要で、新聞記者が知らなくても仕方ない気もするが、だとしても勉強不足ではあろう。

ブルートレインでは、客車内の冷暖房や照明に使う電力は、ディーゼル発電機で発電してまかなっている。架線もしくは機関車から供給を受けるのではない。

あけぼのに使われる24系客車では、「電源車」もしくは「電源荷物車」というのが1両連結され、列車全体の電力供給を担っている。ホームや踏切でブルートレインが通過する時、大きなエンジン音を轟かせる窓の少ない車両が、先頭(機関車の直後)か最後尾に連結されているのを見たことがないでしょうか。

電源車には、乗客が立ち入ることはできないし、ベッドがないから「寝台車」ではない。(寝台列車に欠かせない車両であるから、広い意味では寝台車の一種と言えなくもないか?)

(再掲)下りあけぼの。機関車の直後が電源車

(再掲)下りあけぼの。機関車の直後が電源車新聞記事にある上りあけぼのでは、電源車が最後尾となる。

したがって、ホームから出発していく上りあけぼのを見送るに当たって、「最後尾の寝台車」ということ自体がウソになってしまう。

あるいは、「電源車を除いた寝台車としての最後尾」という意味だとしても、それだと電源車に遮られてしまって「光が見えなくなるまで」以前の問題。

訂正文では、「先頭電源車」を「先頭機関車」に、「最後尾の寝台車」を「最後尾の電源車」に訂正するとのこと。これなら文句はないが、文章としては回りくどいかも(←結局文句を言ってる)。

日本では機関車は先頭に付くのが原則。あえて「“先頭”機関車」なんていうと、特別に重連(2両目にも機関車がいる)だったり、後補機(後ろから押す機関車)が付いたのかという誤った推理をしてしまう鉄道好きもいるかもしれない。

「最後尾の電源車」は、要は「遠ざかる列車が見えなくなるまで見送った」ということを伝えたい文脈なんだから、それではくどい。単に「列車の明かりが見えなくなるまで」で良かったのではないでしょうか。

ともかく、最終運転が無事に終わったのは良かった。E3系については、後日、間接的な話題を少々。

関連で2つ。

・快速深浦

今改正では、五能線から奥羽本線青森方面へ直通する快速「深浦」も廃止された。

東奥日報によれば「半世紀近くにわたり古里の名前を冠して走り続けた列車が姿を消すことに住民は「寂しい」と惜しむ。 」そうだ。

14日の下り最終列車では、始発の深浦駅で地元の町づくり応援隊「いいべ!ふかうら」のメンバーが、「ありがとう」などと書かれた横断幕を持って見送りをしたとのこと。

・去りゆく名優

14日、俳優の宇津井健さんが亡くなった。1931年生まれ82歳だったので、永井一郎さんと同じ年に生まれて同じ年に亡くなったことになる。

報道では、代表作として「赤い」シリーズや「渡る世間は鬼ばかり」がよく挙げられているようだ。僕は「赤い」は知らないし、「渡る世間は鬼ばかり」は藤岡琢也さんの後任ということで違和感があり過ぎて、しっくりこなかった。

個人的には宇津井さんといえば、テレビ朝日で1988年から1995年まで放送された「さすらい刑事旅情編」。(「はぐれ刑事純情派」と半年ずつ交互に放送。終了後もよく再放送されていたが、最近の秋田朝日放送ははぐれ刑事ばかりで、さすらい刑事はやらない)

鉄道警察隊をテーマにしたもので、ちょうど1987年の国鉄分割民営化で「鉄道公安職員(鉄道公安官)」から各都道府県警察の鉄警隊に制度・組織が変わったタイミングで始まったのだろう。

2000年に若くして亡くなった三浦洋一さん演じる「香取達男」が主役かと思っていたが、主役は宇津井さん演じる香取の上司「高杉俊介」だったそうだ。(タイトルにある「さすらい」をするのは、高杉警部よりも香取刑事が圧倒的に多かったけど)

「さすらい刑事旅情編」には、残念ながら「あけぼの」が登場することはなかった(少なくともタイトルでは)が、「北斗星」はよく出ていた。

「香取ぃ。今夜の北斗星で、札幌へ向かってくれ」という宇津井さんのセリフが、よくあったようなイメージがある(実際にはなかったかもしれませんが)。

あと、「宇津井健氏は神経痛(うついけんしはしんけいつう)」という回文も、宇津井さんあってのものであった。

13面が表紙

13面が表紙 14・15面

14・15面 「秋田ニューシティ跡地向かい」

「秋田ニューシティ跡地向かい」 2月下旬

2月下旬 雪山の向こうに並ぶのは…

雪山の向こうに並ぶのは… バスとトラック!

バスとトラック! 中型バスが4台

中型バスが4台

エルガミオ「10-34」が登場!

エルガミオ「10-34」が登場! 「ひし菓子」

「ひし菓子」 「品名 ひし羊かん(小)」

「品名 ひし羊かん(小)」 上下はザラザラ、中は質感が違う?

上下はザラザラ、中は質感が違う?

工藤パンのひし餅といっしょに

工藤パンのひし餅といっしょに 工藤パンのひし餅。各色はくっついていて分割はできない

工藤パンのひし餅。各色はくっついていて分割はできない 秋田市役所正面玄関

秋田市役所正面玄関 秋田テレビホームページより

秋田テレビホームページより 茶町通りから秋田ニューシティ跡地越しにイーホテルショッピングモールを見る。まだ「AD」表示が残る

茶町通りから秋田ニューシティ跡地越しにイーホテルショッピングモールを見る。まだ「AD」表示が残る 大町五丁目付近の大町通り

大町五丁目付近の大町通り 秋田銀行秋田支店

秋田銀行秋田支店

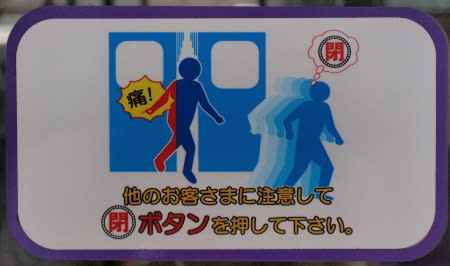

701系のドア

701系のドア 「他のお客さまに注意して『閉』ボタンを押して下さい。」

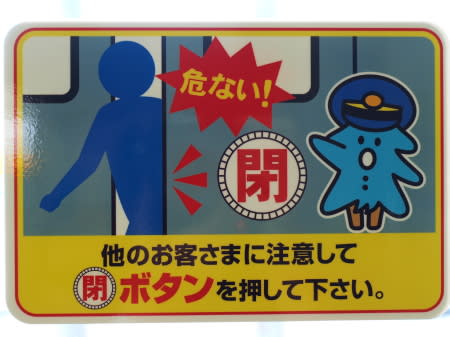

「他のお客さまに注意して『閉』ボタンを押して下さい。」 秋田支社のとそっくり(2011年)

秋田支社のとそっくり(2011年) 青い森鉄道のキャラクター「モーリー」版!(2012年)

青い森鉄道のキャラクター「モーリー」版!(2012年) 「痛!」がっていない(2012年)

「痛!」がっていない(2012年) まったく別バージョン(2011年)

まったく別バージョン(2011年) 701系の3両編成と2両編成

701系の3両編成と2両編成

701系電車。赤丸がドアボタン

701系電車。赤丸がドアボタン

車外側

車外側 車内側

車内側

丸ゴシック体と手書き風書体

丸ゴシック体と手書き風書体 N32編成にやっと巡り会えた

N32編成にやっと巡り会えた

デカい!

デカい! 【25日画像追加】(再掲)国道13号線沿いの秋田南高校

【25日画像追加】(再掲)国道13号線沿いの秋田南高校 秋田駅を通らない新港線の運賃も分かる

秋田駅を通らない新港線の運賃も分かる 複数経路がある区間では、時刻だけでなく運賃でも比較できる

複数経路がある区間では、時刻だけでなく運賃でも比較できる 最後のシーンは岩手銀行中ノ橋支店前

最後のシーンは岩手銀行中ノ橋支店前 橋を渡るバスは、富士重工ボディ・国際興業新塗装の車両(岩手銀行前の車両も同じ形かな)

橋を渡るバスは、富士重工ボディ・国際興業新塗装の車両(岩手銀行前の車両も同じ形かな) 車内ではハンドルに「NISSAN DIESEL」と表記がある

車内ではハンドルに「NISSAN DIESEL」と表記がある なかいち方向。横断歩道は手前の南北と右の長い東西の2か所

なかいち方向。横断歩道は手前の南北と右の長い東西の2か所 なかいち側から

なかいち側から 正面の信号機が撤去された

正面の信号機が撤去された 駅側から見える花壇の側面に

駅側から見える花壇の側面に (再掲)以前はただの壁状だった部分

(再掲)以前はただの壁状だった部分 2枚のタイルが並ぶ箇所もある

2枚のタイルが並ぶ箇所もある 路面にあったタイル(2013年4月撮影)

路面にあったタイル(2013年4月撮影) 移設後

移設後 来年以降の開花に期待

来年以降の開花に期待 連絡しなければいつまで待ってもこのまま(消防署が定期的に巡回しているでしょうけど)

連絡しなければいつまで待ってもこのまま(消防署が定期的に巡回しているでしょうけど) いすゞエルガミオ「か 10-27」

いすゞエルガミオ「か 10-27」 904では後部右灯火下にあった、小さい「ISUZU」ロゴもない【後にリアウインドウに表示された。末尾の追記参照】

904では後部右灯火下にあった、小さい「ISUZU」ロゴもない【後にリアウインドウに表示された。末尾の追記参照】 床下の配管がピカピカ。すぐに雪で汚れてしまうだろうけれど…

床下の配管がピカピカ。すぐに雪で汚れてしまうだろうけれど… これも太い

これも太い こんな姿に変わった

こんな姿に変わった こんな感じに(別の車両)

こんな感じに(別の車両)

日野リエッセ

日野リエッセ 中央交通じゃないですね

中央交通じゃないですね 黒い秋田市章と「天然温泉岩見温泉」

黒い秋田市章と「天然温泉岩見温泉」 「KAWABEMACHI」

「KAWABEMACHI」 警察車両

警察車両 一瞬の邂逅

一瞬の邂逅