60年代の後半、グループ・サウンズの連中が、英米のヒット曲を日本語でよくカバーしていた。

しかしながら、英語の歌詞を直訳して歌うとなるとまったく曲のメロディーやリズムにフィットしない場合が多く、かなり意訳する必要があった。

ビートルズのオブラディ・オブラダは、シンプルに訳すと、“デズモンドは市場に屋台を持っていて、モリーはバンドのシンガー。デズモンドはモリーに、君の顔は素敵だと言うと、モリーは彼の手を握ってこういった。オブラディ・オブラダ~...”となる。

一方、ザ・カーナ・ビーツのドラマー、アイ高野は、出だしから “太郎が花子になんたらかんたら~”と歌った。

何でデズモンドが太郎で、モリーが花子になってしまったのか?子供心ではあったが“チョットそれは違う!”と言う違和感があった…

カバーでさえこれなのだから、ロックの自作曲の場合、英語で歌うべきなのか、それとも日本語なのかと言う議論が70年当初自然に巻き起こった。

内田裕也は英語でロックを歌うべきだと言い、一方日本語派といえば“はっぴいえんど”達であった。

内田裕也プロデュースのフラワー・トラベリン・バンドは、1970年カナダに進出し、日本人による英語版ロックは一定の成果を挙げた。

また日本語派もロックのリズムやメロディー日本語の歌詞が何とかのるよう試行錯誤の上工夫を凝らし、始めは少し違和感があったものの、それも徐々に解消され、その後登場したキャロルの巻き舌歌唱によって、その手の論争は手打ちとなった。

そのような土台の上に、新たなロック系シンガー・ソングライター、佐野元春が登場し、日本語を散りばめたロック・サウンドはさらに完成形に近づいたと思う。

当時は、彼の存在は知らなくて、初期三部作の後に出た1983年発売のベスト盤、NO DAMAGEで知ることとなり、日本のロックも進化したものだと思った。

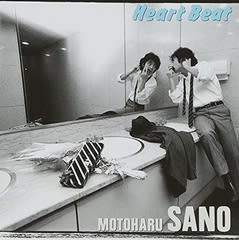

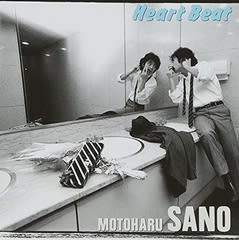

初期三部作、1980年のBACK TO THE STREETと1981年のHEAT BEATは売れなかった

三枚目の1982年のSOMEDAYでようやく火がついた。

ベスト・アルバム、NO DAMEGEは、新しい創作活動を始めるため、アメリカ出発の置き土産であったようだ。

さらに驚いたのが、彼の帰国後、1984年に出したのがアルバム、VISITORSだった。

VISITORS

その土地の住人ではなく、ビジターとしての感覚で、現地の最新サウンドを持ち帰り日本語の歌詞を当てはめた冒険的なハイブリッドだった。

すなわち、過去三部作のポップ・ロック路線継承ではなく、当時一般的にはほとんど浸透していなかった黒人ヒップ・ホップ系のミュージックで、今でこそラッパーが撒き散らす日本語によるヒップホップ・ミュージックは、普通に認識されるが様になったが、当時、始めてこの手の耳慣れないミュージックに染まったアルバムを聴いて、私も含めて今までのファンはかなり惑ったのではないかと思う。

Complication Shakedownと言う曲のサビの部分が印象的でいまでも良く覚えているフレーズ。

愛をこめてコミュニケーション・ブレイク・ダウン~

I'll keep walkin' on this complication shake down~

Physicalなダンス

Mentalなダンス

Systemの中のディスコ・ティック

Systemの中のディスコ・ティック

Systemの中のディスコ・ティックのSystem(体制)の意図するところが未だに良くわからないが...

だけど、韻を踏んで曲全体に大胆に日本語を放り込んだなと感心! 訳のわからないところがまたよいのかも?

今日の結論

革新的になるには、相手に完全にわからせるより半分意味不明で置いておく、そして過去を捨てるぐらいの気概が必要じゃないかと...

しかしながら、英語の歌詞を直訳して歌うとなるとまったく曲のメロディーやリズムにフィットしない場合が多く、かなり意訳する必要があった。

ビートルズのオブラディ・オブラダは、シンプルに訳すと、“デズモンドは市場に屋台を持っていて、モリーはバンドのシンガー。デズモンドはモリーに、君の顔は素敵だと言うと、モリーは彼の手を握ってこういった。オブラディ・オブラダ~...”となる。

一方、ザ・カーナ・ビーツのドラマー、アイ高野は、出だしから “太郎が花子になんたらかんたら~”と歌った。

何でデズモンドが太郎で、モリーが花子になってしまったのか?子供心ではあったが“チョットそれは違う!”と言う違和感があった…

カバーでさえこれなのだから、ロックの自作曲の場合、英語で歌うべきなのか、それとも日本語なのかと言う議論が70年当初自然に巻き起こった。

内田裕也は英語でロックを歌うべきだと言い、一方日本語派といえば“はっぴいえんど”達であった。

内田裕也プロデュースのフラワー・トラベリン・バンドは、1970年カナダに進出し、日本人による英語版ロックは一定の成果を挙げた。

また日本語派もロックのリズムやメロディー日本語の歌詞が何とかのるよう試行錯誤の上工夫を凝らし、始めは少し違和感があったものの、それも徐々に解消され、その後登場したキャロルの巻き舌歌唱によって、その手の論争は手打ちとなった。

そのような土台の上に、新たなロック系シンガー・ソングライター、佐野元春が登場し、日本語を散りばめたロック・サウンドはさらに完成形に近づいたと思う。

当時は、彼の存在は知らなくて、初期三部作の後に出た1983年発売のベスト盤、NO DAMAGEで知ることとなり、日本のロックも進化したものだと思った。

初期三部作、1980年のBACK TO THE STREETと1981年のHEAT BEATは売れなかった

三枚目の1982年のSOMEDAYでようやく火がついた。

ベスト・アルバム、NO DAMEGEは、新しい創作活動を始めるため、アメリカ出発の置き土産であったようだ。

さらに驚いたのが、彼の帰国後、1984年に出したのがアルバム、VISITORSだった。

VISITORS

その土地の住人ではなく、ビジターとしての感覚で、現地の最新サウンドを持ち帰り日本語の歌詞を当てはめた冒険的なハイブリッドだった。

すなわち、過去三部作のポップ・ロック路線継承ではなく、当時一般的にはほとんど浸透していなかった黒人ヒップ・ホップ系のミュージックで、今でこそラッパーが撒き散らす日本語によるヒップホップ・ミュージックは、普通に認識されるが様になったが、当時、始めてこの手の耳慣れないミュージックに染まったアルバムを聴いて、私も含めて今までのファンはかなり惑ったのではないかと思う。

Complication Shakedownと言う曲のサビの部分が印象的でいまでも良く覚えているフレーズ。

愛をこめてコミュニケーション・ブレイク・ダウン~

I'll keep walkin' on this complication shake down~

Physicalなダンス

Mentalなダンス

Systemの中のディスコ・ティック

Systemの中のディスコ・ティック

Systemの中のディスコ・ティックのSystem(体制)の意図するところが未だに良くわからないが...

だけど、韻を踏んで曲全体に大胆に日本語を放り込んだなと感心! 訳のわからないところがまたよいのかも?

今日の結論

革新的になるには、相手に完全にわからせるより半分意味不明で置いておく、そして過去を捨てるぐらいの気概が必要じゃないかと...