仁淀川・四国カルストジオパーク推進協議会ニュース 第7号

仁淀川町の銅鉱山と空海弘法大師

仁淀川町には日本でも最古に属する銅鉱脈が存在します。名野川(長坂)鉱山、樫山鉱山、長者鉱山、安居鉱山などはどれもキースラーガー(Kieslager)銅鉱床で、近代まで銅を生産していました。

決してビールの名前ではないですよ。これはドイツ語で層状含銅硫化鉄鉱鉱床と訳されています。別名「別子型鉱床」と言われており、別子銅山は住友財閥の大躍進の基礎となった鉱山で、二代目吉左衛門友芳が1691年(元禄4年)に開発した愛媛県の別子銅山です。

大川村にあった白滝鉱山もこの別子銅山と同じ鉱山種類です。このように中央構造線に沿って銅鉱脈や水銀鉱脈が多く存在します。

安居銅山は「池川年代記」によれば1714年土佐藩の許可の下、銅採掘が始まっており、1817年(文化15年)、この銅山には全国13の国から来た730人の銅鉱夫が働いており、遠くは奥州(岩手県)、下総(千葉県)等からも人夫として出稼ぎに来ていました。この安居銅山は太平洋戦争中まで操業しているのです。安居渓谷の河原では今でも黒くて、重い、この銅鉱床の精錬滓(カナハダ)が拾えるので、是非見つけて下さい。

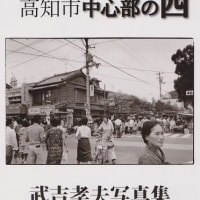

空海が右手に持っているのが「独鈷」

2008年中国陝西省西安訪問したとき、空海弘法大師が留学した「青龍寺」を訪ねました。その時そのお寺の職員の方と話をした時、職員の方が「空海はここで真言密教の勉強だけをしていたのではない、幅広い科学的な知識も身につけていた、特に彼が頑張っていた勉強は、錬金術、鉱物探査技術、その為の植物分類学等です」と言うことを聞きました。

古来より金鉱脈や銀鉱脈等の鉱物資源があるところにはその鉱物が好きな特別な植物が繁茂している事は良く知られていることです。

空海は当時の最先端科学を唐の都長安で勉強していたわけですね。「今も昔も宗教を行っていくのはお金がかかるなあ」と感じたことでした。

空海は日本に帰国してから、真言密教の修験の場として「四国八十八カ所」を開いた訳ですが、単に四国の野山を駆けめぐっていた訳ではないようです。やはりそこは、長安で学んだ最先端科学を駆使して、何かを探していたのではないでしょうか?

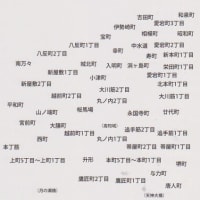

四国霊場と鉱物分布の関係

● 八十八番番札所寺院

● 八十八番番札所寺院■ 別格寺院

▲ 銅山・水銀山

中央構造線及三波川帯、秩父帯の周囲にはこのように多くの銅山や水銀鉱脈が走っており、四国八十八カ所霊場と合致します。

一説によると、空海弘法大師が持っていたト「錫杖」はピッケルで「独鈷」(どっこ、この絵で空海が手に持っている金属の仏具)はハンマーとして用いていたと言われています。奈良の高野山は中央構造線の真上に存在し、その下には水銀の大鉱脈があると言われています。高野山開山にあたり、空海を導いたのが「丹生都比売」です。

「丹生」とは「辰砂」即ち「水銀」の事です。紀伊半島は丹生(水銀)の名が付く所が多いのです。中央構造線はフォッサマグナから来ており、金、水銀、銅などの鉱脈とは深い関係にあります。

仁淀川町での武田勝頼伝説などを思うに、武田家所領の金鉱山はフォッサマグナと重なっており、武田家は古来より様々な鉱物資源を探査し、その資金源にしてきました。

話は飛躍しますが、もし武田勝頼がこの土佐の山奥に移り住んできたと言うことであれば、武田家の所領である甲斐と同じように中央構造線付近に存在する鉱物資源を求めてきたと考えても面白いですね。

昔より修験者は金、水銀、銅などを求めて中央構造線一体(吉野熊野、石鎚山、剣山等)を駆けめぐっていたようです。見方を変えれば、修験者は「鉱山師」の顔も持っていたのではないか?銅価格が高騰する時代、再度この眠れるお宝を見直しても良いのでは?