損保ジャパン東郷青児美術館 2009年9月12日-11月29日

いつも閉会ぎりぎりに駆け込むことの多い私が、珍しくまだ会期に余裕がある損保ジャパン東郷青児美術館で開催中の「ベルギー近代絵画のあゆみ」展に行って来た。

公式サイトはこちら

前置きになるが、ルネ・マグリットやポール・デルヴォー以外のベルギーの”近代絵画”を初めて意識したのは、2005年に埼玉近代美術館で観た「ゲント美術館名品展」(副題は「西洋近代美術のなかのベルギー」)と、ほぼ時を同じくして府中市美術館で開催されていた「ベルギー近代の美」展。その時、とりわけ印象に残ったものの一つがエミール・クラウスらの外光表現を全面に出した作品群だった。

『晴れた日』 エミール・クラウス (1899)

*今回の出展作品ではありません(上記「ゲント美術館名品展」にて展示)

さて、本展はベルギーの首都ブリュッセルにあるベルギー王立美術館のコレクションより、ベルギー並びにフランスの画家による油彩画69点が並び、19世紀後半から20世紀前半のベルギーにおける絵画芸術の展開を見るというもの。ベルギーにおけるフランス絵画の影響は地理的に見ても言わずもがななのかと瞬時に思うが、展示の各章に丁寧に述べられている説明を読んでいくうちに、ベルギーの近代画とフランスの芸術運動は切っても切り離せない関係にあることが詳しく理解されていく。

そのベルギー王立美術館について、入り口のパネルに詳しく歴史が説明されていたので、メモを元にさっくりと書いておく:

「西欧の十字路」に位置するベルギーは、絶えず列強の侵略、脅威に晒されていたが、ベルギー王立美術館の成り立ちもまさにそのような背景と深く結びついている。以前より他国に略奪され続けていたベルギーの芸術品であるが、とどめを刺したのがナポレオン率いるフランス軍。フランス革命勃発の6年後、ベルギーを占領した彼らは膨大な芸術品を奪って帰国。

その戦利品はルーヴル宮殿に入り切らず、1801年にベルギーに美術館を設立する政令が出される。1803年にオープンとなったこの美術館は、「他国に奪われたベルギーの美術品を集め直すこと」を一つの指針とした。

その後1876年に現在の古典美術館の建設が始まり、1887年に完成。1984年には19~20世紀の美術品を展示する近代美術館が誕生。現在、15世紀から20世紀に渡る古典・近現代の両部門の美術作品2万点を所蔵する、ベルギー最大の美術館。

では、そろそろ本題に。本展は以下の6章で構成されていた:

第1章 バルビゾン派からテルヴューレン派へ:印象派の起源

第2章 ベルギーのレアリスムから印象派へ

第3章 フランスの印象派と純粋な色彩

第4章 ベルギーにおける新印象派

第5章 光と親密さ

第6章 フォーヴィスム

章を追って、印象に残った作品を記しておく:

第1章 バルビゾン派からテルヴューレン派へ:印象派の起源

19世紀になると風景画の地位が向上し、戸外制作が重要に。フランスのバルビゾン派の画家たちは、ベルギーでは初めから好意的に受け入れられる。1859年、パリに滞在したカミーユ・ヴァン・カンプは、ブーランジェと共にブリュッセル近郊のソワーニュの森の外れにある小村テルヴューレンで制作を始める。これがテルヴューレン派。

『聖ユベールのミサ』 イッポリート・ブーランジェ (1871)

教会の外壁(石灰岩?)が溶け込むような黄灰色の雲の色調と、その垣間にのぞく黄味がかった青い空。湿った秋の香りが漂ってくるような佳品。ただし、額のガラスが光を反映し、ちょっと画面が見づらかった。

『若い女の肖像』 アルフレッド・クリュイスナー (1857)

少しだけ微笑んだ表情と清楚な白い襟が印象的。

『アントウェルペンの水場の内部』 アンリ・ド・ブラーケレール (1883)

黒地に金で描かれた、植物やプットー?などが絡みつくグロテスク模様のような壁紙をはじめ、内装の描写が見事。マーブル模様の額縁も絵の一部のよう。

『赤い服』 アンリ・ド・ブラーケレール (制作年不詳)

サーベルや大きな金ボタン、金糸の刺繍などの質感描写も手伝い、フランドルの静物画の伝統を思わせた。

第2章 ベルギーのレアリスムから印象派へ

ギュスターヴ・クールベの写実作品は早い時期からベルギーで紹介され、ベルギーの画家たちも同時代の社会に関心を持つようになる。このような若い芸術家に拒絶反応を示すアカデミーに反旗を翻した画家たちにより、1883年に「20人会」が結成され、若い画家や外国人作家の作品も公開されるように。中でもホィッスラーから影響を受けたベルギーの画家は印象派の到来を予告。

『フォッセ、モミの木の林』 フェルナン・クノップフ (1894)

クノップフというと、外の世界を遮断して自分の世界に入り込んでしまったような耽美的な表情の人物や、スフィンクスや顔の横から翼の生えたヒュプノスなどの象徴的なモティーフがまず浮かんでくるが、過去の展覧会のカタログなどをめくってみると風景画も沢山描いている。フォッセはベルギー南部にある寒村で、そこで家族と夏を過ごすクノップフはフォッセ及びその周辺の風景画を沢山残したそうだ。この絵には、手前から奥に向かって整然と2列に並ぶモミの木が自然な遠近感で描かれている。まっすぐに林立する幹の竹色と、林の湿り気を感じさせる土の赤茶色。淡く、はかない夢のような情景。特に目を引く事物は何も描かれていないのに、クノップフの精神世界が漂う魅力的な作品だった。

また、クールベの『スペインの踊り子、アデーラ・ゲレーロ夫人』(1851)の筆捌きは見事だと思った。さすが、上手いです。

第3章 フランスの印象派と純粋な色彩

1886年、フランスの印象派の画家たちは「20人会」の展覧会に招待され、大成功。その影響を受けつつベルギーの画家たちは、光に満ちた空気を描きながらも細かい筆致を使わず、写実的に形態を捉えていく。

『冬の下校』 ジェニー・モンティニー (制作年不詳)

授業から解放され、元気に校庭に出てきた子供たち。冬の短い日は暮れかかり、残照は子供たちを照らし出し、その影を地面に長くたなびかせる。簡略化された描写なのに、伝わってくるのは繊細な冬の空気の匂い。この勢いのある筆遣いを観てから近くに掛けられたポール・ゴーギャンの『野原での語らい、ポン=タヴァン』(1888)を観ると、何だか腑抜けな感じがしてしまう(ごめんよ、ゴーギャン)。

『キャベツ』 ジェームズ・アンソール (1880)

今回、最もインパクトのあった作品の一つ。キャベツと聞いて、スーパーに並ぶあれを思い浮かべてはいけない。通常切り落とされてしまう外側の濃い緑の葉がワサッと広がる、大きなキャベツ。テーブルには一緒に玉ねぎ、ニンジン、トマト、リークなどが並ぶが、キャベツのわき役に過ぎない。近寄ってじっとキャベツを観察すると、何だかちょっとヘタウマな感じがしないでもないが、その場を離れ、振り返った時のキャベツの主張ったらなかった。すごいな、アンソールって。なんでポストカードがなかったのだろう?

ちなみにチラシに使われているのは、同じくアンソールの筆がうねる『バラの花』(1892)。

第4章 ベルギーにおける新印象派

「20人会」は、スーラなど新印象派の画家たちを紹介。ブリュッセルは新印象派の中心地となっていった。

『散歩』 テオフィル・ファン・レイセルベルヘ (1901)

点描技法を用いた作品。ただしスーラほどきっちりした点描表現ではなく、筆の強弱が活かされ、画面になめらかな動きが感じられる。白いドレスを海風にたなびかせ、浜辺を散歩する淑女4人。上品です。また、同画家による『シャルル・モース夫人の肖像』(1890)も繊細な作品だった。

第5章 光と親密さ

1893年に「20人会」は解散、代わって「自由美学」が結成され、あらゆる芸術活動が紹介される。モネから影響を受け、陽光の表現を追求したリュミニスム(光輝主義)運動の指導的立場にいたのがエミール・クラウス(私が冒頭に引用した絵を描いた人)。しかしフランスの印象派と違い、ベルギーのリュミニスムでは形態を光の中に溶け込ますことはなかった。

『ゲントの夜』 アルベルト・バールツン (1903)

初めて知る画家。いい絵だなぁ、と見とれた。恐らく晩秋、北ヨーロッパは日が落ちればあっと言う間に暗くなる。人気のない運河で温度を感じるのは水面にたなびく街灯のオレンジの光だけ。幾重にも塗り重ねられた大きな画面(151x155㎝)に降りてくる闇のトーンに、寂寥感というよりも一日の終わりにほっと息をつけるような心もちがした。

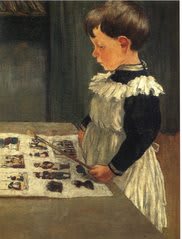

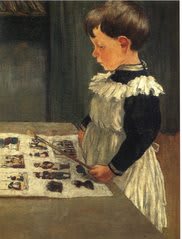

『ルイ=シャルル・クレスパンの肖像』 アンリ・エヴェヌプール (1895)

これは可愛い。暗い色彩を基調としながら、男の子のまとうひらひらの白いエプロンが印象を強める。口をきゅっと閉じて手元の作品を見詰める思惑顔の真剣な眼差しはどこか大人びて見えるが、艶々の髪の毛やふっくらした頬、筆を握りしめた小さな左手がいじらしい。

思わず自分の姪っ子を思い出してしまった。ある日私が油彩画の道具をいじっていると、当時3歳だった姪っ子が私の横にぴったり寄り添って興味津津に覗きこんでいた。パレットやら筆やら説明してやると、自分も今すぐそれで絵を描きたいと言う。これはお薬(オイルのこと)を使わないといけないから、エプロンしないとだめなんだよ、と諭す私に彼女は言った。「よだれかけあるから持ってくるね」。今年の4歳の誕生日に、私は彼女に水彩画セットを買ってあげた。いつかこの男の子みたいに絵筆を握ってほしいものです。

この他、エミール・クラウスのロンドンの情景を描いた作品も数点並んでいたが、個人的には整合感ある色彩空間が美しいアンリ・ル・シダネルの『黄昏の白い庭』(1912)が好きだった。

第6章 フォーヴィスム

1905年、フォーヴィスムに揺れるパリでは、サロン・ドートンヌ展にヴラマンク、ドラン、マティスなどが出展。ベルギーにおいても、リュミニスムからの解放を目指していたブラバント・フォーヴィスムが生まれる。その強烈な色彩によるコントラスト、率直な感覚や個性の追求は、のちの表現主義へとつながっていく。

『レモン』 ジャン・ヴァンデン・エコー (1913)

フォーヴィスムで括られても、”野獣派”という訳には程遠い、穏やかでなごむ絵。背景の空の青がとてもきれい。

『逆光の中の裸婦』 ピエール・ボナール (1908)

思っていたより大きな作品(124.5x109cm)で、裸婦の肉感的な存在感が大きく感じられる。そばに近寄って観ると、しなった背中の、背骨から腰に至るハイライトの入れ方に目が留まる。のど元に香水の瓶を向ける裸婦の横顔は、至福の瞬間とでもいうようにうっとりした表情。この裸婦は画家の奥さんで、潔癖症で一日の大半を浴室で過ごしたという。私にはあり得ない話だが、何に幸せを感じるかは人それぞれ。ちなみにこうした静かな家庭生活をテーマにした作品はアンティミスム(親密派)と呼ぶそうだ。離れて観るとその溢れるような光の表現が見事だと思うが、どうしてもたらいが浮いて観えた。

以上です。

初見の画家も多かったが、常にフランスの芸術運動の波に晒されつつ、それを柔軟に受け入れて独自の世界を創り上げていったベルギーの近代画、という側面は多少なりとも理解できたように思う。既知の画家でも私にとっては意外な作品にもお目にかかれ、小ぶりながらなかなかおもしろい展覧会だった。

いつも閉会ぎりぎりに駆け込むことの多い私が、珍しくまだ会期に余裕がある損保ジャパン東郷青児美術館で開催中の「ベルギー近代絵画のあゆみ」展に行って来た。

公式サイトはこちら

前置きになるが、ルネ・マグリットやポール・デルヴォー以外のベルギーの”近代絵画”を初めて意識したのは、2005年に埼玉近代美術館で観た「ゲント美術館名品展」(副題は「西洋近代美術のなかのベルギー」)と、ほぼ時を同じくして府中市美術館で開催されていた「ベルギー近代の美」展。その時、とりわけ印象に残ったものの一つがエミール・クラウスらの外光表現を全面に出した作品群だった。

『晴れた日』 エミール・クラウス (1899)

*今回の出展作品ではありません(上記「ゲント美術館名品展」にて展示)

さて、本展はベルギーの首都ブリュッセルにあるベルギー王立美術館のコレクションより、ベルギー並びにフランスの画家による油彩画69点が並び、19世紀後半から20世紀前半のベルギーにおける絵画芸術の展開を見るというもの。ベルギーにおけるフランス絵画の影響は地理的に見ても言わずもがななのかと瞬時に思うが、展示の各章に丁寧に述べられている説明を読んでいくうちに、ベルギーの近代画とフランスの芸術運動は切っても切り離せない関係にあることが詳しく理解されていく。

そのベルギー王立美術館について、入り口のパネルに詳しく歴史が説明されていたので、メモを元にさっくりと書いておく:

「西欧の十字路」に位置するベルギーは、絶えず列強の侵略、脅威に晒されていたが、ベルギー王立美術館の成り立ちもまさにそのような背景と深く結びついている。以前より他国に略奪され続けていたベルギーの芸術品であるが、とどめを刺したのがナポレオン率いるフランス軍。フランス革命勃発の6年後、ベルギーを占領した彼らは膨大な芸術品を奪って帰国。

その戦利品はルーヴル宮殿に入り切らず、1801年にベルギーに美術館を設立する政令が出される。1803年にオープンとなったこの美術館は、「他国に奪われたベルギーの美術品を集め直すこと」を一つの指針とした。

その後1876年に現在の古典美術館の建設が始まり、1887年に完成。1984年には19~20世紀の美術品を展示する近代美術館が誕生。現在、15世紀から20世紀に渡る古典・近現代の両部門の美術作品2万点を所蔵する、ベルギー最大の美術館。

では、そろそろ本題に。本展は以下の6章で構成されていた:

第1章 バルビゾン派からテルヴューレン派へ:印象派の起源

第2章 ベルギーのレアリスムから印象派へ

第3章 フランスの印象派と純粋な色彩

第4章 ベルギーにおける新印象派

第5章 光と親密さ

第6章 フォーヴィスム

章を追って、印象に残った作品を記しておく:

第1章 バルビゾン派からテルヴューレン派へ:印象派の起源

19世紀になると風景画の地位が向上し、戸外制作が重要に。フランスのバルビゾン派の画家たちは、ベルギーでは初めから好意的に受け入れられる。1859年、パリに滞在したカミーユ・ヴァン・カンプは、ブーランジェと共にブリュッセル近郊のソワーニュの森の外れにある小村テルヴューレンで制作を始める。これがテルヴューレン派。

『聖ユベールのミサ』 イッポリート・ブーランジェ (1871)

教会の外壁(石灰岩?)が溶け込むような黄灰色の雲の色調と、その垣間にのぞく黄味がかった青い空。湿った秋の香りが漂ってくるような佳品。ただし、額のガラスが光を反映し、ちょっと画面が見づらかった。

『若い女の肖像』 アルフレッド・クリュイスナー (1857)

少しだけ微笑んだ表情と清楚な白い襟が印象的。

『アントウェルペンの水場の内部』 アンリ・ド・ブラーケレール (1883)

黒地に金で描かれた、植物やプットー?などが絡みつくグロテスク模様のような壁紙をはじめ、内装の描写が見事。マーブル模様の額縁も絵の一部のよう。

『赤い服』 アンリ・ド・ブラーケレール (制作年不詳)

サーベルや大きな金ボタン、金糸の刺繍などの質感描写も手伝い、フランドルの静物画の伝統を思わせた。

第2章 ベルギーのレアリスムから印象派へ

ギュスターヴ・クールベの写実作品は早い時期からベルギーで紹介され、ベルギーの画家たちも同時代の社会に関心を持つようになる。このような若い芸術家に拒絶反応を示すアカデミーに反旗を翻した画家たちにより、1883年に「20人会」が結成され、若い画家や外国人作家の作品も公開されるように。中でもホィッスラーから影響を受けたベルギーの画家は印象派の到来を予告。

『フォッセ、モミの木の林』 フェルナン・クノップフ (1894)

クノップフというと、外の世界を遮断して自分の世界に入り込んでしまったような耽美的な表情の人物や、スフィンクスや顔の横から翼の生えたヒュプノスなどの象徴的なモティーフがまず浮かんでくるが、過去の展覧会のカタログなどをめくってみると風景画も沢山描いている。フォッセはベルギー南部にある寒村で、そこで家族と夏を過ごすクノップフはフォッセ及びその周辺の風景画を沢山残したそうだ。この絵には、手前から奥に向かって整然と2列に並ぶモミの木が自然な遠近感で描かれている。まっすぐに林立する幹の竹色と、林の湿り気を感じさせる土の赤茶色。淡く、はかない夢のような情景。特に目を引く事物は何も描かれていないのに、クノップフの精神世界が漂う魅力的な作品だった。

また、クールベの『スペインの踊り子、アデーラ・ゲレーロ夫人』(1851)の筆捌きは見事だと思った。さすが、上手いです。

第3章 フランスの印象派と純粋な色彩

1886年、フランスの印象派の画家たちは「20人会」の展覧会に招待され、大成功。その影響を受けつつベルギーの画家たちは、光に満ちた空気を描きながらも細かい筆致を使わず、写実的に形態を捉えていく。

『冬の下校』 ジェニー・モンティニー (制作年不詳)

授業から解放され、元気に校庭に出てきた子供たち。冬の短い日は暮れかかり、残照は子供たちを照らし出し、その影を地面に長くたなびかせる。簡略化された描写なのに、伝わってくるのは繊細な冬の空気の匂い。この勢いのある筆遣いを観てから近くに掛けられたポール・ゴーギャンの『野原での語らい、ポン=タヴァン』(1888)を観ると、何だか腑抜けな感じがしてしまう(ごめんよ、ゴーギャン)。

『キャベツ』 ジェームズ・アンソール (1880)

今回、最もインパクトのあった作品の一つ。キャベツと聞いて、スーパーに並ぶあれを思い浮かべてはいけない。通常切り落とされてしまう外側の濃い緑の葉がワサッと広がる、大きなキャベツ。テーブルには一緒に玉ねぎ、ニンジン、トマト、リークなどが並ぶが、キャベツのわき役に過ぎない。近寄ってじっとキャベツを観察すると、何だかちょっとヘタウマな感じがしないでもないが、その場を離れ、振り返った時のキャベツの主張ったらなかった。すごいな、アンソールって。なんでポストカードがなかったのだろう?

ちなみにチラシに使われているのは、同じくアンソールの筆がうねる『バラの花』(1892)。

第4章 ベルギーにおける新印象派

「20人会」は、スーラなど新印象派の画家たちを紹介。ブリュッセルは新印象派の中心地となっていった。

『散歩』 テオフィル・ファン・レイセルベルヘ (1901)

点描技法を用いた作品。ただしスーラほどきっちりした点描表現ではなく、筆の強弱が活かされ、画面になめらかな動きが感じられる。白いドレスを海風にたなびかせ、浜辺を散歩する淑女4人。上品です。また、同画家による『シャルル・モース夫人の肖像』(1890)も繊細な作品だった。

第5章 光と親密さ

1893年に「20人会」は解散、代わって「自由美学」が結成され、あらゆる芸術活動が紹介される。モネから影響を受け、陽光の表現を追求したリュミニスム(光輝主義)運動の指導的立場にいたのがエミール・クラウス(私が冒頭に引用した絵を描いた人)。しかしフランスの印象派と違い、ベルギーのリュミニスムでは形態を光の中に溶け込ますことはなかった。

『ゲントの夜』 アルベルト・バールツン (1903)

初めて知る画家。いい絵だなぁ、と見とれた。恐らく晩秋、北ヨーロッパは日が落ちればあっと言う間に暗くなる。人気のない運河で温度を感じるのは水面にたなびく街灯のオレンジの光だけ。幾重にも塗り重ねられた大きな画面(151x155㎝)に降りてくる闇のトーンに、寂寥感というよりも一日の終わりにほっと息をつけるような心もちがした。

『ルイ=シャルル・クレスパンの肖像』 アンリ・エヴェヌプール (1895)

これは可愛い。暗い色彩を基調としながら、男の子のまとうひらひらの白いエプロンが印象を強める。口をきゅっと閉じて手元の作品を見詰める思惑顔の真剣な眼差しはどこか大人びて見えるが、艶々の髪の毛やふっくらした頬、筆を握りしめた小さな左手がいじらしい。

思わず自分の姪っ子を思い出してしまった。ある日私が油彩画の道具をいじっていると、当時3歳だった姪っ子が私の横にぴったり寄り添って興味津津に覗きこんでいた。パレットやら筆やら説明してやると、自分も今すぐそれで絵を描きたいと言う。これはお薬(オイルのこと)を使わないといけないから、エプロンしないとだめなんだよ、と諭す私に彼女は言った。「よだれかけあるから持ってくるね」。今年の4歳の誕生日に、私は彼女に水彩画セットを買ってあげた。いつかこの男の子みたいに絵筆を握ってほしいものです。

この他、エミール・クラウスのロンドンの情景を描いた作品も数点並んでいたが、個人的には整合感ある色彩空間が美しいアンリ・ル・シダネルの『黄昏の白い庭』(1912)が好きだった。

第6章 フォーヴィスム

1905年、フォーヴィスムに揺れるパリでは、サロン・ドートンヌ展にヴラマンク、ドラン、マティスなどが出展。ベルギーにおいても、リュミニスムからの解放を目指していたブラバント・フォーヴィスムが生まれる。その強烈な色彩によるコントラスト、率直な感覚や個性の追求は、のちの表現主義へとつながっていく。

『レモン』 ジャン・ヴァンデン・エコー (1913)

フォーヴィスムで括られても、”野獣派”という訳には程遠い、穏やかでなごむ絵。背景の空の青がとてもきれい。

『逆光の中の裸婦』 ピエール・ボナール (1908)

思っていたより大きな作品(124.5x109cm)で、裸婦の肉感的な存在感が大きく感じられる。そばに近寄って観ると、しなった背中の、背骨から腰に至るハイライトの入れ方に目が留まる。のど元に香水の瓶を向ける裸婦の横顔は、至福の瞬間とでもいうようにうっとりした表情。この裸婦は画家の奥さんで、潔癖症で一日の大半を浴室で過ごしたという。私にはあり得ない話だが、何に幸せを感じるかは人それぞれ。ちなみにこうした静かな家庭生活をテーマにした作品はアンティミスム(親密派)と呼ぶそうだ。離れて観るとその溢れるような光の表現が見事だと思うが、どうしてもたらいが浮いて観えた。

以上です。

初見の画家も多かったが、常にフランスの芸術運動の波に晒されつつ、それを柔軟に受け入れて独自の世界を創り上げていったベルギーの近代画、という側面は多少なりとも理解できたように思う。既知の画家でも私にとっては意外な作品にもお目にかかれ、小ぶりながらなかなかおもしろい展覧会だった。

私も物凄く気に入ってしまいました。

一日が終わって、ほっとした時の気分になります。

そして、別の世界への入り口に迷い込んだような気分にもなります。

別の世界への入り口、とおっしゃるのもわかるような気がします。

特に昼間たくさんの人に囲まれている人などは、このような

人気のない風景は心が休まるのかもしれません。

日が沈むと、自分の中のモードも切り替わるのかもしれませんね。