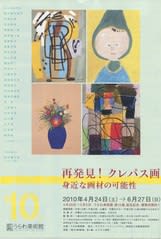

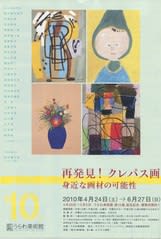

うらわ美術館 2010年4月24日(土)-6月27日(日)

実は先月のGW中にたまたま観た展覧会。浦和に用事があったついでにランチでも、と浦和パインズホテルに行ったところ、入り口で本展のポスターを発見。列記してある作家の顔ぶれも錚々たるものだし、“GW期間中は無料”とあれば、足は自然と美術館入り口へ。実際のところなかなか楽しめる内容で、棚ぼたとはまさにこのことだと思った次第です。

本展はクレパスという画材で描かれた作品が集められた展覧会だが、まずは「クレパス」とはどんな画材かという説明から。展示室入口にあったパネルの解説によると、クレヨンとパステルの長所を活かして、棒状絵具として開発されたクレパスは、1925年(大正14年)に日本で生まれた。ちなみにクレヨンは19世紀末から20世紀初めにかけてヨーロッパで誕生し、日本には大正期の前半にアメリカから輸入されたと言われている。

そのクレパスも油脂類を使用しているために温度の影響を受ける。よって当初は「かたい・夏用」と「やわらかい・冬用」と2種類あったが、改良が重ねられて1年中同じ硬さの「本当のクレパス」が誕生したのは昭和3年。鮮やかな発色で重ね塗りも可能であり、紙への定着性にも優れ、そして廉価であるこの画材は、学校教育を通して普及したために子供のお絵かきの道具とのイメージが大きいが、多くの画家にも愛用されてきた。

そんなクレパス画を、本展ではサクラアートミュージアムと笠間日動美術館のコレクションから選りすぐった計77名の作家による146点と、うらわ美術館所蔵の竹内鶴之助のパステル画22点を加え、合計168点の作品で構成。

では印象に残った作品を少々挙げておきます:

福本章 『林檎一つ』 (2006)

色合いは淡い感じだが、いろいろな色が複雑に、繊細に塗り重ねられている。クレパスは、脇田和 『静物』(1950-60)のように油彩と見まごう程に力強く塗り込んだ、厚味のあるマチエールの作品にすることもできれば、この作品のように水彩画のような瑞々しさを残すことも自在。

通常油彩画だと、パレットの上でしっかり色を作ってキャンバスにのせていくけれど、クレパスの場合は元の色、筆触はそのままに上に塗り重ねて、独特の色のグラデーション、絵肌が出来上がっていく。筆触も、線にせよ色面にせよ、いろいろな強弱がつけられるのだ、と改めて思う。お花のカラーを描いた笠井誠一 『カラー』にしても、私の知るこの画家の明瞭な油彩画とは異なる繊細なタッチが見て取れ、これはこれで味があると思った。

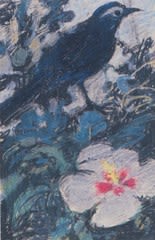

須田国太郎 『マミジロとモクゲ』 (1950-60)

彼の油彩画でもお馴染みの、引っ掻き跡が画面全体を走る。思えば私も子供の頃、クレヨンで色を厚塗りしては引っ掻き落していた。でもマチエールを考えてのことなどでは勿論なく、削り落したカスで遊ぶため。凡庸な子供はやはり凡庸な大人になるもので(どうでもいいコメントですね)。

熊谷守一 『裸婦』

裸婦の身体を赤い輪郭線でシンプルに捉えているが、このようにササッと的確な線描を引くのはきっと難しい。肌を黄色で、髪の毛を青で塗っているあたりは守一独特の色彩感覚だと思って眺めた。

線描と言えば、5点ほど出展していた猪熊弦一郎のリズミカルな作品や、赤紫色のクレパスでデッサン風に肖像画を描いた船越桂の「習作」(2002)も素敵だったし、西村愿定(ともさだ) 『牛』の、テントを張ったような牛の身体も印象に残った。

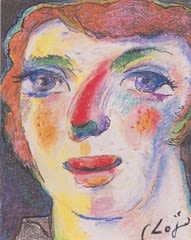

左は絹谷幸二 『春風』 (2006)、右は岡本太郎 『虫』。

パステルは色彩が濁らず、鮮やかとあるが、赤い鼻筋がインパクを放つ絹谷作品の色遣いは本当に綺麗だなぁ、と思う。岡本太郎の、虫から放出されるエネルギーも、まさに芸術は爆発だ!という感じ。子供が自分の中で創造した怪獣を一心不乱に描いているような、と言うと失礼かもしれないが、何やら「絵を描く」と言う本能のほとばしりのようなものを感じる。

最後の展示室を埋める22点のパステル画を描いた竹内鶴之助という画家は、今回初めて知った。どんな人かというと、1881年に横浜で生まれ、1908年にロンドンの美術学校に留学。ジェームズ・スタットという人に個人的に師事し、油彩画とパステル画の指導を受けた。始めの頃は「雲が下手」だとか「絵描きの眼がない」などと言われたそうで、このスパルタ教育が功を奏したのでしょう、最終的に作品が王室のお買い上げになったり、ロイヤル・アカデミーの会員に推されるまでに。1913年に日本に帰国してからは文展に出品したり、日本パステル画会の顧問を務めたりしたとのこと。

「雲が下手」の一言がこの画家を発奮させたことは、そこにずらりと並ぶ雲を描いた作品からも如実に伝わってくる。ピンク、オレンジ、黄、青、緑、グレーと様々な色を美しく調和させた『黎明』から始まり、朝靄や月光がぼんやり射す晩など、時間や天候によっていろいろな表情を見せる雲や空の様子を、微妙なニュアンスの中に美しく表現している。

というわけで、最後に竹内作品を1枚。

『気になる空』

蛇足ながら、コンスタブルもイギリスの空にわき起こる雲を飽かず描いていましたね。ハムステッド・ヒースに寝転がって、ボーっと雲でも眺めていたいなぁ。。。

実は先月のGW中にたまたま観た展覧会。浦和に用事があったついでにランチでも、と浦和パインズホテルに行ったところ、入り口で本展のポスターを発見。列記してある作家の顔ぶれも錚々たるものだし、“GW期間中は無料”とあれば、足は自然と美術館入り口へ。実際のところなかなか楽しめる内容で、棚ぼたとはまさにこのことだと思った次第です。

本展はクレパスという画材で描かれた作品が集められた展覧会だが、まずは「クレパス」とはどんな画材かという説明から。展示室入口にあったパネルの解説によると、クレヨンとパステルの長所を活かして、棒状絵具として開発されたクレパスは、1925年(大正14年)に日本で生まれた。ちなみにクレヨンは19世紀末から20世紀初めにかけてヨーロッパで誕生し、日本には大正期の前半にアメリカから輸入されたと言われている。

そのクレパスも油脂類を使用しているために温度の影響を受ける。よって当初は「かたい・夏用」と「やわらかい・冬用」と2種類あったが、改良が重ねられて1年中同じ硬さの「本当のクレパス」が誕生したのは昭和3年。鮮やかな発色で重ね塗りも可能であり、紙への定着性にも優れ、そして廉価であるこの画材は、学校教育を通して普及したために子供のお絵かきの道具とのイメージが大きいが、多くの画家にも愛用されてきた。

そんなクレパス画を、本展ではサクラアートミュージアムと笠間日動美術館のコレクションから選りすぐった計77名の作家による146点と、うらわ美術館所蔵の竹内鶴之助のパステル画22点を加え、合計168点の作品で構成。

では印象に残った作品を少々挙げておきます:

福本章 『林檎一つ』 (2006)

色合いは淡い感じだが、いろいろな色が複雑に、繊細に塗り重ねられている。クレパスは、脇田和 『静物』(1950-60)のように油彩と見まごう程に力強く塗り込んだ、厚味のあるマチエールの作品にすることもできれば、この作品のように水彩画のような瑞々しさを残すことも自在。

通常油彩画だと、パレットの上でしっかり色を作ってキャンバスにのせていくけれど、クレパスの場合は元の色、筆触はそのままに上に塗り重ねて、独特の色のグラデーション、絵肌が出来上がっていく。筆触も、線にせよ色面にせよ、いろいろな強弱がつけられるのだ、と改めて思う。お花のカラーを描いた笠井誠一 『カラー』にしても、私の知るこの画家の明瞭な油彩画とは異なる繊細なタッチが見て取れ、これはこれで味があると思った。

須田国太郎 『マミジロとモクゲ』 (1950-60)

彼の油彩画でもお馴染みの、引っ掻き跡が画面全体を走る。思えば私も子供の頃、クレヨンで色を厚塗りしては引っ掻き落していた。でもマチエールを考えてのことなどでは勿論なく、削り落したカスで遊ぶため。凡庸な子供はやはり凡庸な大人になるもので(どうでもいいコメントですね)。

熊谷守一 『裸婦』

裸婦の身体を赤い輪郭線でシンプルに捉えているが、このようにササッと的確な線描を引くのはきっと難しい。肌を黄色で、髪の毛を青で塗っているあたりは守一独特の色彩感覚だと思って眺めた。

線描と言えば、5点ほど出展していた猪熊弦一郎のリズミカルな作品や、赤紫色のクレパスでデッサン風に肖像画を描いた船越桂の「習作」(2002)も素敵だったし、西村愿定(ともさだ) 『牛』の、テントを張ったような牛の身体も印象に残った。

左は絹谷幸二 『春風』 (2006)、右は岡本太郎 『虫』。

パステルは色彩が濁らず、鮮やかとあるが、赤い鼻筋がインパクを放つ絹谷作品の色遣いは本当に綺麗だなぁ、と思う。岡本太郎の、虫から放出されるエネルギーも、まさに芸術は爆発だ!という感じ。子供が自分の中で創造した怪獣を一心不乱に描いているような、と言うと失礼かもしれないが、何やら「絵を描く」と言う本能のほとばしりのようなものを感じる。

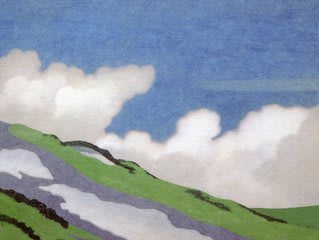

最後の展示室を埋める22点のパステル画を描いた竹内鶴之助という画家は、今回初めて知った。どんな人かというと、1881年に横浜で生まれ、1908年にロンドンの美術学校に留学。ジェームズ・スタットという人に個人的に師事し、油彩画とパステル画の指導を受けた。始めの頃は「雲が下手」だとか「絵描きの眼がない」などと言われたそうで、このスパルタ教育が功を奏したのでしょう、最終的に作品が王室のお買い上げになったり、ロイヤル・アカデミーの会員に推されるまでに。1913年に日本に帰国してからは文展に出品したり、日本パステル画会の顧問を務めたりしたとのこと。

「雲が下手」の一言がこの画家を発奮させたことは、そこにずらりと並ぶ雲を描いた作品からも如実に伝わってくる。ピンク、オレンジ、黄、青、緑、グレーと様々な色を美しく調和させた『黎明』から始まり、朝靄や月光がぼんやり射す晩など、時間や天候によっていろいろな表情を見せる雲や空の様子を、微妙なニュアンスの中に美しく表現している。

というわけで、最後に竹内作品を1枚。

『気になる空』

蛇足ながら、コンスタブルもイギリスの空にわき起こる雲を飽かず描いていましたね。ハムステッド・ヒースに寝転がって、ボーっと雲でも眺めていたいなぁ。。。

勿体なくて、しおりにはできません。

勿体なくて、しおりにはできません。