東京国立博物館 平成館 2010年2月23日(火)-3月22日(月・祝)

*会期終了

公式サイトはこちら

長谷川等伯(1539~1610)の没後400年という節目の年に開かれる、チラシによると「史上最大にして最上の大回顧展」。国宝3件、重要文化財30件を含めて約80件の作品で展観。

そんな貴重な展覧会なのに、東京での開催期間はたった25日間。早く行かなかった自分が悪いとは言え、最終週は平日ですら午後3時前でも長蛇の列。平成館と本館の間に姿を現した、建築中の東京スカイツリーを見やりつつ、何度か折り返しながら牛歩のごとく列を進むこと1時間弱。やっと中に入るも、当然ながらどの作品の前にも分厚い人垣が出来ていて、思うように鑑賞出来ず。それでも閉館時間ギリギリまで第1会場、第2会場と二順し、頑張ってはみたものの・・・(ため息)。

余談ながら、3月21日の鳩山首相のスケジュールに、“午後0時20分、特別展「長谷川等伯」を鑑賞”とあり、しかも“1時、公邸”とある。あの混雑の中、その短い滞在で(もっともその前に館長さんに会われていたようですが)、首相はどんな鑑賞をされたのでしょうか?

何はともあれ、長谷川等伯についてはほとんど『松林図屏風』のイメージしかない自分にとって、本展はとりあえずこの絵師の画業を知るよい機会となったことは事実。自分にとって印象に残った作品を、章ごとに挙げておきたいと思います。

第1章 能登の絵仏師・長谷川信春

等伯は石川県七尾(ななお)市生まれ。自身が熱心な法華信徒で、能登時代には信春(のぶはる)と名乗り、仏画を描く絵仏師として活動していたとされるそうだ。本展でも、信春時代に描かれた作品には「長谷川等伯(信春)筆」と明示してある。

『日蓮聖人像』 (1564) 重文

これは法華経の宗祖、日蓮の肖像画。聖人が身にまとう着物や、その前に置かれた机、その上にかけられた布、頭上の天蓋など、すべて細密にしっかり描き込まれ、絵師としての卓抜した腕が知れる。

『善女龍王像』

小さい作品(縦約35cm)ながら、遠目にも一目で惹かれた。解説によると、善女龍王は空海が旱魃(かんばつ)にあたり、雨乞いを行ったときに愛宕山に現れて雨を降らせた神様。幼女のような風貌の神様と、彼女を護る龍という図像がどことなく観ている側の母性をくすぐるような感じがする。大きく蛇行する龍のプロポーションも見事。

第2章 転機のとき―上洛、等伯の誕生―

1571年、等伯は33歳にして妻と幼い息子、久蔵(きゅうぞう)をともない京都に上京。本法寺の世話になりながら活動を開始するも、大徳寺の仕事を請け、絵師としての頭角を現したのは上京18年後、51歳のとき。

『牧馬図屏風』 重文

部分

部分

屏風絵に関しては、今回どの作品も一歩下がって全体を見渡すという本来の鑑賞がかなわなかった。よって、近視眼的な鑑賞になってしまったが、思った通りに記しておきます。

この作品には毛色や模様も多様な馬が沢山描かれているけれど、等伯の描く馬は割と個性的(と私には思えたが、もしかしたらこれが当時の馬の描き方のスタンダードだったのでしょうか)。たてがみも毛のフサフサ感というよりは固形の肌触り、中には立てたモヒカンみたいなのも。模様も苔むしたようだったり、魚のウロコ風だったり。そして口元がぐにゃぐににゃ。

『春耕図』

この作品を観た瞬間、木の枝ぶりや足元の岩場(?)など、直線とチョンチョンという点の描線が狩野派っぽいなぁ、と思ったら、上京後にのちのライバル狩野派の門をたたいて、絵のテクニックを磨いていた可能性があるとのこと。

『山水図襖』 (1589) 重文

部分

部分

派手な地の模様(雲母(きら)刷りの桐紋様)が邪魔して、水墨画が埋没しているような妙なこの襖絵。実は、大徳寺の塔頭(たっちゅう)である三玄院の襖絵を描きたいと等伯が懇望していたにもかかわらず、開祖の春屋宋園(しゅんおくそうえん)が一向に首を縦に振らないので、その留守中に等伯が強引に上がり込んで一気呵成に描き上げた、と伝わる作品だそうだ。確かに何らかの理由がなければ、このような襖に水墨画は描かないでしょうね。

同じ年に、等伯は千利休を施主として同じ大徳寺の三門楼上の仕事を請け負っているとのことで、やはりこの強行突破作戦が功を奏したと想像すると、等伯のガッツに拍手を送りたくなります。

『臨済・徳山像』

弟子との問答に常に竹箆(しっぺい:禅宗で、自分を戒め、または人を打つのに使う平たい竹製の杖/角川の国語辞書より)を持って打ったという徳山と、大喝をもって弟子の禅機(ぜんき:禅の修行によって得た無我の境地から出る心の働き/同)を開発したという臨済。右手をこぶしに握りしめ、目を剥きだす臨済の形相も迫力があるが、無表情な顔で竹箆を持つ徳山はドS的な怖さがある。

第3章 等伯をめぐる人々―肖像画―

このセクションには、等伯が手がけた僧侶、武将などの肖像画が並ぶ。信春と名乗っていた時代の作品と、等伯と改名した後の作品が半々。

『千利休像』 (1595) 重文

これは等伯筆となっている。装飾的な僧衣をまとった僧侶たちの肖像画も微細な描き込みが素晴らしけれど、それこそ侘寂(わびさび)という言葉が浮かぶようなこの千利休の肖像画はとても美しいと思った。じっと対面していると静謐な空気が漂ってきて、心が穏やかにも、身が引き締まるような気持にもなる。

第4章 桃山謳歌―金碧画―

狩野派の独占状態にあった京都御所障壁画制作への割り込みを図った等伯、そしてそれを必死に阻止した狩野永徳。しかし等伯はついに豊臣秀吉から大きな仕事をもらい・・・という辺りのドラマを、NHKの特番や「美の巨人たち」で予習バッチリ、とても楽しみにしていたのだが、解説にあるような「壮大なスケール感」を堪能するような満足いく鑑賞ができなかった。残念。

『楓図壁貼付』 (1592頃) 国宝

チラシ(左側)に使われている、絢爛たる作品。狩野派の嫌がらせからほどなくして、豊臣秀吉から受注して制作されたもので、3歳で亡くなった秀吉の子供、鶴丸(昨年の妙心寺展でもこの鶴丸に関する作品が数点出ていて、この子に対する秀吉の寵愛ぶりを伺い知った)のために創建された祥雲寺の金碧障壁画の一つ。本展にはもう一つの作品、『松に秋草図屏風』も並んでいた。

とりあえず列に加わって、ケースの前をじりじり移動しながら端から端まで観て行った。右端から左方を観たとき、構図のアクセントともなっているように思える群青の川に差し掛かる、ピンクに色づいた楓の葉が光って見えた(チラシにあるのがちょうどその部分)。恐らく顔料が剥落して、元は赤かったのがピンク色のようになってしまっているのかもしれないが、他の部分でも散らばるこのピンク色が、画面をより柔和で華やかな雰囲気にしているように思えた。

『柳橋水車図屏風』

部分

部分

数多くの作例が存在する、長谷川派のベストセラー作品だそうだ。銀色の川、柳の木以外はほぼ全て金色。画像では右下が潰れてしまってわかりにくいが、若い柳のチリチリした葉の表現が細かい。

『波濤図』

部分

部分

この作品以外にも登場するが、等伯の描く岩が私には氷山に見えて仕方がない。

第5章 信仰のあかし―本法寺と等伯―

等伯が上京後にお世話になった京都・本法寺に伝わる品々。等伯の画の他、等伯がこのお寺に寄進した日蓮や日親の書なども。

『仏涅槃図』 (1599)

1599年作

1599年作  1568年作

1568年作

等伯が本法寺に寄進した、高さ10m、横6mもある大きな涅槃図。全体を壁に掛けるには会場の高さが少し足りず、下の方は床に寝かす形で展示されていた。とにかくその大きさには圧倒される。裏には本法寺の歴代住職や長谷川一族の名前が記されているそうだ。第1章にも、信春と名乗っていた頃に描かれた『仏涅槃図』が展示されていたが、見比べてみると仏のポーズも異なるし、背景の描き方はこちらの方がすっきりしている。

第6章 黒の魔術師―水墨画への傾倒―

祥雲寺の煌びやかな金碧画作品を描いた等伯は、それ以降水墨画制作に注力していった。その理由は判然としない、と解説にあったが、素人考えでいろいろ想像してしまった。まずは需要の求めありきなのでしょうけれど、装飾の極致を極めた金碧画制作に描き手として飽食した反動とか、年齢を重ねるごとに余分なものを削ぎ落としていく心境があったとか、画業の後半戦として、より高度な精神が試される水墨画への古典回帰の念に囚われたとか。そういえば、加山又造も最後は水墨画に行き着きましたね。

『豊干・寒山拾得・草山水図座屏』

裏面(草山水図)

裏面(草山水図)

展示ケースの中に2基の座屏が並んでいて、1基の表面には虎にまたがる豊干の姿、もう1基には寒山拾得が描かれているが、ここに載せた画像はそれぞれの裏側に描かれた草山水図。等伯が強い関心を示した中国の水墨画の名家の一人として玉澗(ぎょっかん)の名が挙げられているが、この作品はその玉澗様による草体の水墨山水画だそうだ。皮膚呼吸を封じられたような金碧画と正に対極的な、清澄な空気感を感じる。

『竹林七賢図屏風』 (1607)

部分

部分

この作品のみならず、等伯は竹をこのように直線的に描く。何だか私には合点がいかないのですが…。

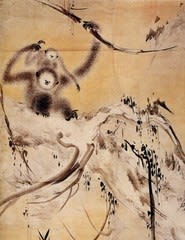

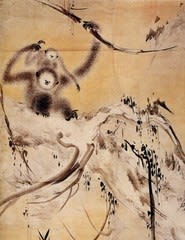

『枯木猿猴図』 重文

部分

部分

前期のみ展示の『竹林猿猴図屏風』は今回見逃してしまったが(去年の妙心寺展で観たけれど)、図録で両者を見比べてみると、こちらの方がちょっと粗い感じ。でも闊達な筆の動きが躍動していて、猿の表情にも和む。

第7章 松林図の世界

等伯といえば、の国宝『松林図屏風』。この章では、それに加えて『月夜松林図屏風』、『檜原図屏風』の三点が展示。

『松林図屏風』 国宝

この作品は数年前のお正月にも東博で観ているのだが、故郷七尾の風景であるとか、千利休や殺されたという説もある息子・久蔵への想いが込められているとか、継ぎ目がずれているから誰かが後に並べて構成したのだとか、直前にテレビでいろいろ知恵をつけられていたので、今回どのように観えるか楽しみにしていた。しかし人波に負け、時間も切れてまともな鑑賞ならず。またいつかゆっくりお目にかかれる日を期待したい。

尚、本展は京都に巡回します:

京都国立博物館

2010年4月10日(土)-5月9日(日)

公式サイトはこちら

絶対早目に行かれた方がいいですよ!GW中なんて、きっととんでもないことに…。

*会期終了

公式サイトはこちら

長谷川等伯(1539~1610)の没後400年という節目の年に開かれる、チラシによると「史上最大にして最上の大回顧展」。国宝3件、重要文化財30件を含めて約80件の作品で展観。

そんな貴重な展覧会なのに、東京での開催期間はたった25日間。早く行かなかった自分が悪いとは言え、最終週は平日ですら午後3時前でも長蛇の列。平成館と本館の間に姿を現した、建築中の東京スカイツリーを見やりつつ、何度か折り返しながら牛歩のごとく列を進むこと1時間弱。やっと中に入るも、当然ながらどの作品の前にも分厚い人垣が出来ていて、思うように鑑賞出来ず。それでも閉館時間ギリギリまで第1会場、第2会場と二順し、頑張ってはみたものの・・・(ため息)。

余談ながら、3月21日の鳩山首相のスケジュールに、“午後0時20分、特別展「長谷川等伯」を鑑賞”とあり、しかも“1時、公邸”とある。あの混雑の中、その短い滞在で(もっともその前に館長さんに会われていたようですが)、首相はどんな鑑賞をされたのでしょうか?

何はともあれ、長谷川等伯についてはほとんど『松林図屏風』のイメージしかない自分にとって、本展はとりあえずこの絵師の画業を知るよい機会となったことは事実。自分にとって印象に残った作品を、章ごとに挙げておきたいと思います。

第1章 能登の絵仏師・長谷川信春

等伯は石川県七尾(ななお)市生まれ。自身が熱心な法華信徒で、能登時代には信春(のぶはる)と名乗り、仏画を描く絵仏師として活動していたとされるそうだ。本展でも、信春時代に描かれた作品には「長谷川等伯(信春)筆」と明示してある。

『日蓮聖人像』 (1564) 重文

これは法華経の宗祖、日蓮の肖像画。聖人が身にまとう着物や、その前に置かれた机、その上にかけられた布、頭上の天蓋など、すべて細密にしっかり描き込まれ、絵師としての卓抜した腕が知れる。

『善女龍王像』

小さい作品(縦約35cm)ながら、遠目にも一目で惹かれた。解説によると、善女龍王は空海が旱魃(かんばつ)にあたり、雨乞いを行ったときに愛宕山に現れて雨を降らせた神様。幼女のような風貌の神様と、彼女を護る龍という図像がどことなく観ている側の母性をくすぐるような感じがする。大きく蛇行する龍のプロポーションも見事。

第2章 転機のとき―上洛、等伯の誕生―

1571年、等伯は33歳にして妻と幼い息子、久蔵(きゅうぞう)をともない京都に上京。本法寺の世話になりながら活動を開始するも、大徳寺の仕事を請け、絵師としての頭角を現したのは上京18年後、51歳のとき。

『牧馬図屏風』 重文

部分

部分屏風絵に関しては、今回どの作品も一歩下がって全体を見渡すという本来の鑑賞がかなわなかった。よって、近視眼的な鑑賞になってしまったが、思った通りに記しておきます。

この作品には毛色や模様も多様な馬が沢山描かれているけれど、等伯の描く馬は割と個性的(と私には思えたが、もしかしたらこれが当時の馬の描き方のスタンダードだったのでしょうか)。たてがみも毛のフサフサ感というよりは固形の肌触り、中には立てたモヒカンみたいなのも。模様も苔むしたようだったり、魚のウロコ風だったり。そして口元がぐにゃぐににゃ。

『春耕図』

この作品を観た瞬間、木の枝ぶりや足元の岩場(?)など、直線とチョンチョンという点の描線が狩野派っぽいなぁ、と思ったら、上京後にのちのライバル狩野派の門をたたいて、絵のテクニックを磨いていた可能性があるとのこと。

『山水図襖』 (1589) 重文

部分

部分派手な地の模様(雲母(きら)刷りの桐紋様)が邪魔して、水墨画が埋没しているような妙なこの襖絵。実は、大徳寺の塔頭(たっちゅう)である三玄院の襖絵を描きたいと等伯が懇望していたにもかかわらず、開祖の春屋宋園(しゅんおくそうえん)が一向に首を縦に振らないので、その留守中に等伯が強引に上がり込んで一気呵成に描き上げた、と伝わる作品だそうだ。確かに何らかの理由がなければ、このような襖に水墨画は描かないでしょうね。

同じ年に、等伯は千利休を施主として同じ大徳寺の三門楼上の仕事を請け負っているとのことで、やはりこの強行突破作戦が功を奏したと想像すると、等伯のガッツに拍手を送りたくなります。

『臨済・徳山像』

弟子との問答に常に竹箆(しっぺい:禅宗で、自分を戒め、または人を打つのに使う平たい竹製の杖/角川の国語辞書より)を持って打ったという徳山と、大喝をもって弟子の禅機(ぜんき:禅の修行によって得た無我の境地から出る心の働き/同)を開発したという臨済。右手をこぶしに握りしめ、目を剥きだす臨済の形相も迫力があるが、無表情な顔で竹箆を持つ徳山はドS的な怖さがある。

第3章 等伯をめぐる人々―肖像画―

このセクションには、等伯が手がけた僧侶、武将などの肖像画が並ぶ。信春と名乗っていた時代の作品と、等伯と改名した後の作品が半々。

『千利休像』 (1595) 重文

これは等伯筆となっている。装飾的な僧衣をまとった僧侶たちの肖像画も微細な描き込みが素晴らしけれど、それこそ侘寂(わびさび)という言葉が浮かぶようなこの千利休の肖像画はとても美しいと思った。じっと対面していると静謐な空気が漂ってきて、心が穏やかにも、身が引き締まるような気持にもなる。

第4章 桃山謳歌―金碧画―

狩野派の独占状態にあった京都御所障壁画制作への割り込みを図った等伯、そしてそれを必死に阻止した狩野永徳。しかし等伯はついに豊臣秀吉から大きな仕事をもらい・・・という辺りのドラマを、NHKの特番や「美の巨人たち」で予習バッチリ、とても楽しみにしていたのだが、解説にあるような「壮大なスケール感」を堪能するような満足いく鑑賞ができなかった。残念。

『楓図壁貼付』 (1592頃) 国宝

チラシ(左側)に使われている、絢爛たる作品。狩野派の嫌がらせからほどなくして、豊臣秀吉から受注して制作されたもので、3歳で亡くなった秀吉の子供、鶴丸(昨年の妙心寺展でもこの鶴丸に関する作品が数点出ていて、この子に対する秀吉の寵愛ぶりを伺い知った)のために創建された祥雲寺の金碧障壁画の一つ。本展にはもう一つの作品、『松に秋草図屏風』も並んでいた。

とりあえず列に加わって、ケースの前をじりじり移動しながら端から端まで観て行った。右端から左方を観たとき、構図のアクセントともなっているように思える群青の川に差し掛かる、ピンクに色づいた楓の葉が光って見えた(チラシにあるのがちょうどその部分)。恐らく顔料が剥落して、元は赤かったのがピンク色のようになってしまっているのかもしれないが、他の部分でも散らばるこのピンク色が、画面をより柔和で華やかな雰囲気にしているように思えた。

『柳橋水車図屏風』

部分

部分数多くの作例が存在する、長谷川派のベストセラー作品だそうだ。銀色の川、柳の木以外はほぼ全て金色。画像では右下が潰れてしまってわかりにくいが、若い柳のチリチリした葉の表現が細かい。

『波濤図』

部分

部分この作品以外にも登場するが、等伯の描く岩が私には氷山に見えて仕方がない。

第5章 信仰のあかし―本法寺と等伯―

等伯が上京後にお世話になった京都・本法寺に伝わる品々。等伯の画の他、等伯がこのお寺に寄進した日蓮や日親の書なども。

『仏涅槃図』 (1599)

1599年作

1599年作  1568年作

1568年作等伯が本法寺に寄進した、高さ10m、横6mもある大きな涅槃図。全体を壁に掛けるには会場の高さが少し足りず、下の方は床に寝かす形で展示されていた。とにかくその大きさには圧倒される。裏には本法寺の歴代住職や長谷川一族の名前が記されているそうだ。第1章にも、信春と名乗っていた頃に描かれた『仏涅槃図』が展示されていたが、見比べてみると仏のポーズも異なるし、背景の描き方はこちらの方がすっきりしている。

第6章 黒の魔術師―水墨画への傾倒―

祥雲寺の煌びやかな金碧画作品を描いた等伯は、それ以降水墨画制作に注力していった。その理由は判然としない、と解説にあったが、素人考えでいろいろ想像してしまった。まずは需要の求めありきなのでしょうけれど、装飾の極致を極めた金碧画制作に描き手として飽食した反動とか、年齢を重ねるごとに余分なものを削ぎ落としていく心境があったとか、画業の後半戦として、より高度な精神が試される水墨画への古典回帰の念に囚われたとか。そういえば、加山又造も最後は水墨画に行き着きましたね。

『豊干・寒山拾得・草山水図座屏』

裏面(草山水図)

裏面(草山水図)展示ケースの中に2基の座屏が並んでいて、1基の表面には虎にまたがる豊干の姿、もう1基には寒山拾得が描かれているが、ここに載せた画像はそれぞれの裏側に描かれた草山水図。等伯が強い関心を示した中国の水墨画の名家の一人として玉澗(ぎょっかん)の名が挙げられているが、この作品はその玉澗様による草体の水墨山水画だそうだ。皮膚呼吸を封じられたような金碧画と正に対極的な、清澄な空気感を感じる。

『竹林七賢図屏風』 (1607)

部分

部分この作品のみならず、等伯は竹をこのように直線的に描く。何だか私には合点がいかないのですが…。

『枯木猿猴図』 重文

部分

部分前期のみ展示の『竹林猿猴図屏風』は今回見逃してしまったが(去年の妙心寺展で観たけれど)、図録で両者を見比べてみると、こちらの方がちょっと粗い感じ。でも闊達な筆の動きが躍動していて、猿の表情にも和む。

第7章 松林図の世界

等伯といえば、の国宝『松林図屏風』。この章では、それに加えて『月夜松林図屏風』、『檜原図屏風』の三点が展示。

『松林図屏風』 国宝

この作品は数年前のお正月にも東博で観ているのだが、故郷七尾の風景であるとか、千利休や殺されたという説もある息子・久蔵への想いが込められているとか、継ぎ目がずれているから誰かが後に並べて構成したのだとか、直前にテレビでいろいろ知恵をつけられていたので、今回どのように観えるか楽しみにしていた。しかし人波に負け、時間も切れてまともな鑑賞ならず。またいつかゆっくりお目にかかれる日を期待したい。

尚、本展は京都に巡回します:

京都国立博物館

2010年4月10日(土)-5月9日(日)

公式サイトはこちら

絶対早目に行かれた方がいいですよ!GW中なんて、きっととんでもないことに…。

重要文化財

重要文化財 重要文化財

重要文化財 重要文化財

重要文化財

ボルゲーゼ美術館

ボルゲーゼ美術館

千鳥のアップ

千鳥のアップ

右が表、左が裏

右が表、左が裏 部分

部分

こちらが全体図

こちらが全体図

アップ

アップ

部分

部分