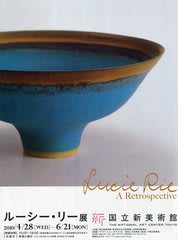

山種美術館 2010年7月17日(土)-9月5日(日)

山種美術館の開館記念特別展Ⅵとして企画された展覧会。このシリーズは私にとってはⅣの「奥村土牛」展に続く2回目の訪問となる。所要を済ませた後の、猛暑の日の午後2時という非常に辛い時間帯に日傘を握りしめながら、あの目の回る螺旋階段を上り下りする歩道橋を渡り、長い上り坂をゆっくりと美術館へ向かった。前回は雨だったし、恵比寿駅から徒歩10分となっているとはいえ、天候によってはアクセスはあまりヴィジター・フレンドリーと言えないかもしれない。

それはさておき、今回は“岩佐又兵衛≪官女観菊図≫重要文化財指定記念”という副題がつく。2008年3月に美術館所蔵のこの作品が重要文化財に指定されたことを記念し、これまでほとんど公開されることのなかったこの美術館が所蔵する江戸絵画作品を紹介する運びとなったそうだ。そもそも設立者の山崎種二氏は、米問屋の小僧時代に観た酒井抱一作の赤く熟した柿の実の美しさが心に残り、それがのちのコレクション蒐集のきっかけとなったとのこと。

しかも解説によると、一本立ちしてやっと手に入れた抱一作品は贋作であることがわかり、一旦は古画を諦めて真贋問題のない現代作家の作品収集に転向するも、やはり抱一への想い断ちがたく(?)、山崎氏はのちに江戸絵画の蒐集に再挑戦。

本展では、そんなコレクションを【琳派】【やまと絵】【狩野派】【文人画】【諸派】という五つのジャンルに分けて展示し、最後の展示室を明治以降の近代絵画で締める構成。全体で重要文化財が3点、重要美術品が3点含まれる。

では、順を追って印象に残った作品を挙げていきます:

【琳派】

㊧『秋草鶉図』 19世紀前半(江戸時代後期) ㊨『月梅図』 19世紀(江戸後期)

2点とも酒井抱一の作品で、『秋草鶉図』はそよそよと薄を揺らす秋の涼しい微風が漂ってくるような美しい作品。鶉の写実的な描き方も素晴らしい。左端2羽のポーズはちょっと変わっているように見えるけど、鶉ってこんな動きをするのでしょうか?月が黒く変色する前の、銀に輝いていたオリジナルの色彩感覚を、CG画像でもいいから観てみたいなぁ。。。。(重要美術品)

続いて『月梅図』は、緩急の効いた筆遣いが見事だなぁ、と見入ってしまった。かすれ具合も決まった太い枝の一気描き、瑞々しい薄緑が表面に浮かぶしなやかな若い枝、柔らかい紅白の梅の花びら。おしべも繊細に表現されている。

『伊勢物語図(高安の女』 鈴木其一 19世紀(江戸後期)

本作は伊勢物語からの主題。幼馴染と結婚した男がのちに高安の里の女と浮気し、その浮気相手の元へ久しぶりに訪ねていったところ、女が自分でご飯を盛っているのが見えた。宮廷育ちの男にはその姿が野卑に見え、それ以来関係が終わった、という話らしい。この作品は、ちょうど女がご飯を盛っているシーンに遭遇して男が幻滅している様子。単純なエピソードだけれど、女の茶碗のご飯てんこ盛りには私もビックリ。無表情な顔は色気もないし、座り方も男性っぽいし、これじゃ100年の恋も冷めましょうか?

『白藤・紅白蓮・夕もみぢ図(3幅対)』 酒井鴬浦 19世紀(江戸後期)

鴬浦(おうほ)は酒井抱一の養子だそうだが、初めて知る名。34歳で早世したため、作品数は少ないらしい。これは本阿弥光甫の作品を忠実に模写したものだそうで、画像は3幅対のうち右端の白藤。枝垂れる小さい可憐な花びらが水の流れのように涼やかにしてくれる。

3幅とも、余白ではなく花や葉の上に署名がしてあり、なんでだろうと思っていたら、後でこれを「隠し落款」と呼ぶことを知った。

【やまと絵】

『源平合戦図』 作者不詳 17世紀(江戸前期)

6曲1双の屏風絵。夥しい数の鎧姿の武士たちは、集団で押し寄せ、馬で猛々しく駆け回り、船の上で弓を引き、と画面全体で戦いを交えている。描き込みが素晴らしいが、私はとりわけ群青に金色の荒々しい波を立てる川の描き方に魅了された。

『竹垣紅白梅椿図』 作者不詳 17世紀(江戸前期)

6曲一双の屏風絵。金地に紅白の花が散る作品だが、右隻では竹垣(逆U字型に曲げられた竹で作られている珍しい竹垣。関西地方でよく見られたとのこと)が水平に画面を横切り、それに絡みつくように白梅と赤椿の花。左隻では、竹垣が左上から右下に斜めに降りてきて、白椿に紅梅。その構図のバランスが絶妙で、金、赤、白、緑の4色のみの洗練された装飾空間にうっとり。(重要美術品)

『官女観菊図』 岩佐又兵衛 17世紀前半(江戸前期)

実は今まで岩佐又兵衛のことをよく知らずに、その作品を「上手いなぁ」と呑気に眺めていたのだが、少し前に辻惟男氏の又兵衛に関するテキストを読んで、その数奇な生いたちに驚いたところ。よって今回は(混み合っていないこともあって)今まで以上にじっくり見入ることとなった。

チラシおよび副題にある本作は、官女が牛車の上から菊の花を眺めるという平和な情景を描いたものだが、目を引くのは彼女らの髪の毛の細やかな表現。顔の横に落ちる部分は、それこそ1本1本が絡み合うように丁寧に描かれている。格子模様が施された牛車入り口の縁の部分は妙な感じがしないでもないけれど、着物の紋様や菊など細部の表現はやはり繊細で素晴らしかった。(重要文化財)

【狩野派】

『七福神図』 狩野常信 17-18世紀(江戸前期)

部分

部分

全長約6mの絵巻。大きく口を開けて笑う布袋、大黒点、福禄寿、恵比寿、上品な笑みを浮かべる弁財天。そしてそれぞれの神の周りに戯れる楽しげな唐子たち。目で追っていくうちにこちらも笑みがこぼれるような楽しい光景が展開していく。最後に登場する毘沙門天と福禄寿だけは笑っておらず、何やら二人で談義中。真剣な面持ちで語りかけている毘沙門天の話を、ちょっと冴えない思惑顔で寿老人が聞き入っている。この二人は楽しそうな他の神々をよそに何を語り合っているのだろう?

『明皇花陣図(めいこうかじんず)』 狩野常信 17-18世紀(江戸前期)

部分

部分

こちらも常信の約5mの絵巻。唐の玄宗(げんそう)皇帝と楊貴妃が、後宮で女官たちに花を持たせて競わせたという故事を描いたものだそうだ。桜や牡丹の花が先に付いた長い枝を槍に見立て、官女たちが互いを追いやる様子はふわふわと華やかでまことに雅。花で飾られた白い鹿もとても可愛い。

【文人画】

『久能山真景図』 椿椿山 (1837年)

真景図とは、「特定の場所の写生に基づいた図に対して江戸時代の文人画家が用いた呼称」だそうだ。ここに描かれる久能山は、静岡県の南東にあるとのこと。松の枝葉を一枝ごとに淡い色で囲んで色をつける描き方が面白い。真ん中の白い部分が上下を分断しているように見えなくもないが、これは霞の表現だろうか?(重要文化財)

【諸派】

『唐子遊び図』 伝 長沢芦雪 18世紀(江戸後期)

中国で唐の時代から風雅の嗜みとされた琴・棋(碁)・書・画の四芸を盛りこんだ作品。とはいえ、画中では大人しくそれらの芸に勤しむお利口さんたちと、練習はそっちのけで大暴れの唐子たちが半々。碁石は飛び散り、取っ組み合いのけんかをしている子、他の子が書いた書の作品を頭上で引きちぎるいたずらっ子など、とてもやかましい感じ。自分の5歳の姪っ子と2歳の甥っ子の姿も思い出し、思わず笑ってしまった。(重要美術品)

【江戸絵画への視線(近代絵画)】

『名樹散椿』 速水御舟 (1929年)

初めて実作品と対面。想像以上に色彩が立体的で濃い、というのが第一印象。葉と花のシャープな描き方に対し、幹と枝は何というか西洋の絵本に出てくる木のような、平面的な色の塗られ方がされているように見え、ちょっと不思議な画面だった。(重要文化財)

本展は9月5日(日)までですので、ご興味のある方はお急ぎ下さい。

ついでにお勧めは、恵比寿三越で9月30日まで期間限定販売の“日光天然水のかき氷”。私は黒蜜で頂きましたが、イチゴや抹茶など色々な味が楽しめます。口の中に入った瞬間、綿菓子のようにフワリと溶ける食感はまさに絶品。B2です。

山種美術館の開館記念特別展Ⅵとして企画された展覧会。このシリーズは私にとってはⅣの「奥村土牛」展に続く2回目の訪問となる。所要を済ませた後の、猛暑の日の午後2時という非常に辛い時間帯に日傘を握りしめながら、あの目の回る螺旋階段を上り下りする歩道橋を渡り、長い上り坂をゆっくりと美術館へ向かった。前回は雨だったし、恵比寿駅から徒歩10分となっているとはいえ、天候によってはアクセスはあまりヴィジター・フレンドリーと言えないかもしれない。

それはさておき、今回は“岩佐又兵衛≪官女観菊図≫重要文化財指定記念”という副題がつく。2008年3月に美術館所蔵のこの作品が重要文化財に指定されたことを記念し、これまでほとんど公開されることのなかったこの美術館が所蔵する江戸絵画作品を紹介する運びとなったそうだ。そもそも設立者の山崎種二氏は、米問屋の小僧時代に観た酒井抱一作の赤く熟した柿の実の美しさが心に残り、それがのちのコレクション蒐集のきっかけとなったとのこと。

しかも解説によると、一本立ちしてやっと手に入れた抱一作品は贋作であることがわかり、一旦は古画を諦めて真贋問題のない現代作家の作品収集に転向するも、やはり抱一への想い断ちがたく(?)、山崎氏はのちに江戸絵画の蒐集に再挑戦。

本展では、そんなコレクションを【琳派】【やまと絵】【狩野派】【文人画】【諸派】という五つのジャンルに分けて展示し、最後の展示室を明治以降の近代絵画で締める構成。全体で重要文化財が3点、重要美術品が3点含まれる。

では、順を追って印象に残った作品を挙げていきます:

【琳派】

㊧『秋草鶉図』 19世紀前半(江戸時代後期) ㊨『月梅図』 19世紀(江戸後期)

2点とも酒井抱一の作品で、『秋草鶉図』はそよそよと薄を揺らす秋の涼しい微風が漂ってくるような美しい作品。鶉の写実的な描き方も素晴らしい。左端2羽のポーズはちょっと変わっているように見えるけど、鶉ってこんな動きをするのでしょうか?月が黒く変色する前の、銀に輝いていたオリジナルの色彩感覚を、CG画像でもいいから観てみたいなぁ。。。。(重要美術品)

続いて『月梅図』は、緩急の効いた筆遣いが見事だなぁ、と見入ってしまった。かすれ具合も決まった太い枝の一気描き、瑞々しい薄緑が表面に浮かぶしなやかな若い枝、柔らかい紅白の梅の花びら。おしべも繊細に表現されている。

『伊勢物語図(高安の女』 鈴木其一 19世紀(江戸後期)

本作は伊勢物語からの主題。幼馴染と結婚した男がのちに高安の里の女と浮気し、その浮気相手の元へ久しぶりに訪ねていったところ、女が自分でご飯を盛っているのが見えた。宮廷育ちの男にはその姿が野卑に見え、それ以来関係が終わった、という話らしい。この作品は、ちょうど女がご飯を盛っているシーンに遭遇して男が幻滅している様子。単純なエピソードだけれど、女の茶碗のご飯てんこ盛りには私もビックリ。無表情な顔は色気もないし、座り方も男性っぽいし、これじゃ100年の恋も冷めましょうか?

『白藤・紅白蓮・夕もみぢ図(3幅対)』 酒井鴬浦 19世紀(江戸後期)

鴬浦(おうほ)は酒井抱一の養子だそうだが、初めて知る名。34歳で早世したため、作品数は少ないらしい。これは本阿弥光甫の作品を忠実に模写したものだそうで、画像は3幅対のうち右端の白藤。枝垂れる小さい可憐な花びらが水の流れのように涼やかにしてくれる。

3幅とも、余白ではなく花や葉の上に署名がしてあり、なんでだろうと思っていたら、後でこれを「隠し落款」と呼ぶことを知った。

【やまと絵】

『源平合戦図』 作者不詳 17世紀(江戸前期)

6曲1双の屏風絵。夥しい数の鎧姿の武士たちは、集団で押し寄せ、馬で猛々しく駆け回り、船の上で弓を引き、と画面全体で戦いを交えている。描き込みが素晴らしいが、私はとりわけ群青に金色の荒々しい波を立てる川の描き方に魅了された。

『竹垣紅白梅椿図』 作者不詳 17世紀(江戸前期)

6曲一双の屏風絵。金地に紅白の花が散る作品だが、右隻では竹垣(逆U字型に曲げられた竹で作られている珍しい竹垣。関西地方でよく見られたとのこと)が水平に画面を横切り、それに絡みつくように白梅と赤椿の花。左隻では、竹垣が左上から右下に斜めに降りてきて、白椿に紅梅。その構図のバランスが絶妙で、金、赤、白、緑の4色のみの洗練された装飾空間にうっとり。(重要美術品)

『官女観菊図』 岩佐又兵衛 17世紀前半(江戸前期)

実は今まで岩佐又兵衛のことをよく知らずに、その作品を「上手いなぁ」と呑気に眺めていたのだが、少し前に辻惟男氏の又兵衛に関するテキストを読んで、その数奇な生いたちに驚いたところ。よって今回は(混み合っていないこともあって)今まで以上にじっくり見入ることとなった。

チラシおよび副題にある本作は、官女が牛車の上から菊の花を眺めるという平和な情景を描いたものだが、目を引くのは彼女らの髪の毛の細やかな表現。顔の横に落ちる部分は、それこそ1本1本が絡み合うように丁寧に描かれている。格子模様が施された牛車入り口の縁の部分は妙な感じがしないでもないけれど、着物の紋様や菊など細部の表現はやはり繊細で素晴らしかった。(重要文化財)

【狩野派】

『七福神図』 狩野常信 17-18世紀(江戸前期)

部分

部分全長約6mの絵巻。大きく口を開けて笑う布袋、大黒点、福禄寿、恵比寿、上品な笑みを浮かべる弁財天。そしてそれぞれの神の周りに戯れる楽しげな唐子たち。目で追っていくうちにこちらも笑みがこぼれるような楽しい光景が展開していく。最後に登場する毘沙門天と福禄寿だけは笑っておらず、何やら二人で談義中。真剣な面持ちで語りかけている毘沙門天の話を、ちょっと冴えない思惑顔で寿老人が聞き入っている。この二人は楽しそうな他の神々をよそに何を語り合っているのだろう?

『明皇花陣図(めいこうかじんず)』 狩野常信 17-18世紀(江戸前期)

部分

部分こちらも常信の約5mの絵巻。唐の玄宗(げんそう)皇帝と楊貴妃が、後宮で女官たちに花を持たせて競わせたという故事を描いたものだそうだ。桜や牡丹の花が先に付いた長い枝を槍に見立て、官女たちが互いを追いやる様子はふわふわと華やかでまことに雅。花で飾られた白い鹿もとても可愛い。

【文人画】

『久能山真景図』 椿椿山 (1837年)

真景図とは、「特定の場所の写生に基づいた図に対して江戸時代の文人画家が用いた呼称」だそうだ。ここに描かれる久能山は、静岡県の南東にあるとのこと。松の枝葉を一枝ごとに淡い色で囲んで色をつける描き方が面白い。真ん中の白い部分が上下を分断しているように見えなくもないが、これは霞の表現だろうか?(重要文化財)

【諸派】

『唐子遊び図』 伝 長沢芦雪 18世紀(江戸後期)

中国で唐の時代から風雅の嗜みとされた琴・棋(碁)・書・画の四芸を盛りこんだ作品。とはいえ、画中では大人しくそれらの芸に勤しむお利口さんたちと、練習はそっちのけで大暴れの唐子たちが半々。碁石は飛び散り、取っ組み合いのけんかをしている子、他の子が書いた書の作品を頭上で引きちぎるいたずらっ子など、とてもやかましい感じ。自分の5歳の姪っ子と2歳の甥っ子の姿も思い出し、思わず笑ってしまった。(重要美術品)

【江戸絵画への視線(近代絵画)】

『名樹散椿』 速水御舟 (1929年)

初めて実作品と対面。想像以上に色彩が立体的で濃い、というのが第一印象。葉と花のシャープな描き方に対し、幹と枝は何というか西洋の絵本に出てくる木のような、平面的な色の塗られ方がされているように見え、ちょっと不思議な画面だった。(重要文化財)

本展は9月5日(日)までですので、ご興味のある方はお急ぎ下さい。

ついでにお勧めは、恵比寿三越で9月30日まで期間限定販売の“日光天然水のかき氷”。私は黒蜜で頂きましたが、イチゴや抹茶など色々な味が楽しめます。口の中に入った瞬間、綿菓子のようにフワリと溶ける食感はまさに絶品。B2です。

部分

部分

クローズアップ

クローズアップ

左隻の一部

左隻の一部