花 風景 自分のため日々の出来事を記録する。

58の気の向くまま日記帳

① 紙の博物館 ・② 飛鳥山博物館

烏山公園 マップ 2024.9.14

歩く会の友達と行って来ました。

王子 紙の博物館

↓ 1階

明治初期に近代製紙産業が日本で始まった頃の紙の主原料は、木綿などのボロ(破布)であった。

これはボロと薬品をなかにいれて、紙の原料となるパルプを作るための装置。

釜の形にはいくつか種類があるがこの横型回転式は後の王子製紙王子工場がアメリカから輸入したのが最初。

木材が紙の主原料となると、ボロ蒸煮釜は次第に使われなくなり、この型の現存品は貴重。

2階↓ 段ボール製造機

三盛舎(現レンゴー)の創業者・井上貞次郎が日本で初めて段ボールを製造した機械を復元したもの。

井上は明治42年(1909)に綿織り機をヒントに、ボール紙に波形の弾をつける機械を自ら考案、

製造に成功し「段ボール」と命名した。この製品は電球や化粧品など割れやすい商品の緩衛材として使われた。

段ボール箱を手掛けるのは大正3年(1914)である

↓ 段ボール製造機(復元)

↓ 3階

↓ バナナの茎から出来た紙

↓ バナナの茎から取り出したセンイを、木材パルプと混ぜた紙。

従来廃棄されていた茎を有効活用し、アフリカ・ザンビアで雇用を生み出している。

センイは木、草、野菜などの植物に含まれていて、どの植物のセンイからも、紙を作ることが出来る。

センイには、植物によっていろいろな長さや太さがあり、これが出来上がる紙の性質に大きく影響します。

4階 ↓ 大飾り

飯野山神社(宮城県石巻市)では、神職が奉製したお正月飾りの切紙【総称してキリコと呼ぶ)を、

12月最初の大安日から氏子に配りはじめる

キリコの内容は、家ごとに違う。キリコは1年を通して飾ることが多く、

翌年のどんと祭、(お正月送りの行事・1月14日)で御焚き上げをする。

大飾りは、家内安全・家運隆昌を祈り、神棚の前や横に祀る。めでたいものが全て入っている。

↓ お正月様

新年を迎えるための大神様。神棚の前に祀る。

お正月様は、新年を迎えたその年のどんと祭でお焚き上げする。

↓ ② 飛鳥山博物館

↓展示スペース。

現代は税をお金で納めていますが、当時は稲 布 特産物を納めていました。

その徴収した稲を収納したのが、この正倉(しょうそう)という建物です

正倉の前に稲を運んでいる村人がいます。米俵が無かった時代です

叺(カマス)で運び、蔵の中に直接稲籾(いなもみ)を入れていました。

それを指示しているのが郡衛の役人である郡司(ぐんじ)です

↓ 正倉(建物)

↓縄文人骨

身長は約160cm 歯のすり減り方や頭蓋骨の縫合の状態などから、年齢は40歳前後、男性である。

↓ 弥生人の住まい 竪穴式住居

弥生人の住まいは地面を掘りこんだ竪穴住居です。主要な柱は4本で、

周囲には細い柱と横木で壁を造り、屋根と共に茅(かや)を葺(ふ)いています。

炉の上には屋根から火棚が吊り下げられています。炉で火を焚いていた時に

火の粉が上に上がって屋根に移らないようにするためのものです

建築材はコナラやクヌギを使っています

↓ 天井

↓ 江戸時代のお花見弁当

飛鳥山博物館 王子神社の田楽(でんがく)踊り 動画

東京国立博物館の庭園・

東京国立博物館の庭園 無料 2024.7.13

9人で行って来ました

↓ 春草盧(しゅんそうろ)

↓ 裏側

↓ 転合庵

↓ 九条館

↓ 応挙館

(

(

↓表門(黒門)

↓ フヨウ(芙蓉)の花 アオイ科

ピンク と 白

↓ 法隆寺・法物館 写真撮影は自由

聖徳太子は、飛鳥時代、推古天皇のもと仏教の興隆などに力をつくしました。

国宝「聖徳太子絵伝」は、その生涯を絵画化した現存最古の絵伝です。

1階のフロアから外を見る

↓ 聖徳太子絵伝 1面から10面まであります

5面 41歳 百済(くだら)国から伝わった伎楽(ぎがく)を子供たちに習わせる

6面 33歳 17条憲法を設定する

48歳 贈られた人魚と対面する

↓ 10面 37歳 前世に持っていた経典を中国の山に取りに行く

↓ 観音菩薩立像

2階から外を見る

↓ 上野 花園神社 素通りです

国立西洋美術館

上野 国立西洋美術館~東京国立博物館の庭園~法隆寺法物館~不忍池の蓮 2024.7.13

国立西洋美術館 9人で行って来ました

国立西洋美術館

↓ 2階は クロード・モネ展(1840年-1926年)

睡蓮

↓ 陽を浴びるポプラ並木

クロード・モネ(1840年ー1926年)

↓ 舟遊び

クロード・モネ

↓ ナポリの漁師の少年

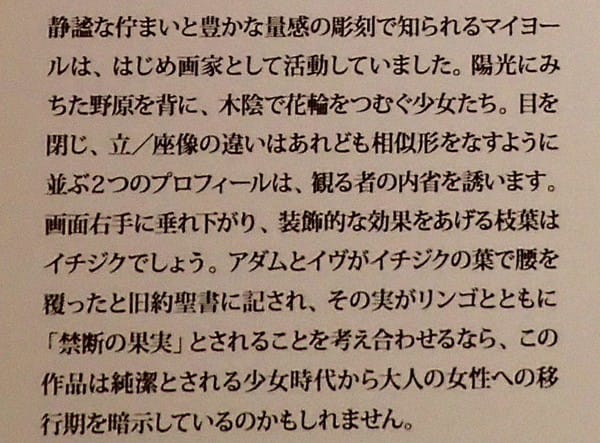

1階 花の冠

アリスティード・マイヨール(1861年-1944年)

↓ 水飲み壺

ホアキン・ソローリャ(1863年ー1923年)

1階のフロア

諏訪神社から大堀川 こいのぼり

諏訪神社から大堀川へ友だちと歩き、こいのぼりを見て来ました

諏訪神社 2024.5.11

↓隋神門

↓ 童謡の小道

↓ 神門

大堀川

↓ 大堀川へ行く途中

↓ 十太夫橋

↓ 十太夫橋の上から

ランチのお店

↓ランチ後もこいのぼりを見ながら歩く 風がすごく強かったです

↓ 仲間

↓ こいのぼりの動画 風が強く吹いていました

| « 前ページ | 次ページ » |