遡って18日(日)午後のことだが、かねてから推している今年2月に出版された『信念 東浦奈良男 一万日連続登山への挑戦』(山と溪谷社)の著者である吉田智彦さんの写真展に関するトークイベントが東京都渋谷区のモンベル渋谷店5階で催されたので、1時間強みっちり聴いてきた。聴衆は25人前後で、そのなかにはヤマケイの(Y誌とかW誌とかの)編集者も数人いたなあ。

実は6月にもICI石井スポーツの神保町の「アースプラザ」の催しでも吉田さんのトークは聴いているので、今回で2回目だったけど。事前告知が弱かったそのときに比べたら聴衆は倍増で、良かった良かった。

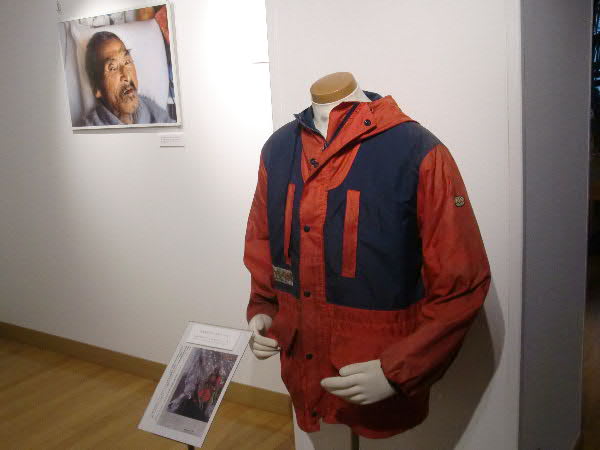

で、この日がモンベル各店の全国巡回の最終日の、東浦奈良男さんが題材の写真展の会場に、併せてモンベルの「スーパードリューパーカ」が展示されていた。

東浦さんの連続登山では装備はザックから靴(といってもスニーカー)から何から地元で購入できるモノを創意工夫して自分好みに改造しながら使い続けていたなかで(その様子は本の本文や口絵写真でも触れている)、これが唯一、登山専用の装備として愛用し続けていたとのことで、良い意味でくたびれて色褪せたこれを間近で見て連続登山の凄さを再認識した次第。

1980年に創られたというこのパーカ、まだゴアテックスが現在ほど普及する前のモノなので当然ながら素材はエントラントとシンサレートという組み合わせで、当時としては画期的だったのだろうね。しかもこれを昨年に亡くなるまで30年くらい? 着続けていたとは。

そんなに長期間ずっと着続けてくると愛着が湧いてもう撥水性や傷・汚れによる劣化云々なんてどうでもよくなって、連日の登山の御守り代わりのような必需品になる感覚はなんとなくわかる。僕も学生時代からゴアテックスの雨具やシュラフカバーを15年以上使い続けていたから(さすがに雨具は一昨年に買い替えたけど。シュラフカバーもそのうちなんとかしたい)。

そういえば、以前も触れたと思うが(今は野外業界においてはやや後退してしまった)東レだから国産のエントラントは僕あたりがギリギリわかる世代で、最近入ってきた山ガール的な若い人々にはちんぷんかんぷんなのだろうね。まあそれでもいいか。

近年は透湿性や防水性を謳う素材もエントラントやゴアテックスのみの時代から多様化して日々進化もしているが、ウエアに絡む最新の素材も常に注視している。特に国内メーカーのモノで。国内では歴史のあるモンベルのも良いが、最近はファイントラック・ミズノ・フェニックスのも欲しいんだよなあ。

倹約家だった東浦さんは新製品に手を出すのが億劫で次々に買い替える近年の使い捨て感覚を嫌がる側面もあったようで、たしかになんでもかんでも新しいモノを使えばよいわけでもなくて装備にも使い方によって人柄も滲み出ているような個人差があってもよいとは思うが、それでも仮にもうちょっとその頑固さを緩和させて最近の昔に比べたら軽量で高機能な装備を採り入れていたら結果的には9738日に終わってしまった連続登山の後半の質は多少変わったのかなあ、という無意味な? 想像も、写真を観ながらしてみたりもした。

でもまあ、本にもあるとおりの強いこだわりによる東浦さんのような登山のカタチがあるのもまた面白し、(例えば近年の“ギリギリボーイズ”のような)垂直方向の困難や高みを追求するクライマーたちとはまた別種でこれだけ強烈な個性を放っていた稀有な(「登山家」ではなく)登山者は、ゆとり教育の影響もそろそろ出始めている? 現代日本からは二度と現れないと思うから、東浦さんの生き様は今後も時折思い出して参考にしてゆきたい。

そういえば、トークイベントの終盤の質疑応答で聴衆のひとりから、『信念』の基礎となった東浦さんの日記の出版化はあるのか? という質問があったが、その本のなかで日記の記述は誤字もそのままにたくさん引用しているからその必要はなさそうだと思う半面、出版の採算性を考えるととても厳しそうだが、いちファンの僕はなんなら自費出版でもかまわないからぜひ読んでみたいなあ。

6月の催しのときに、吉田さんが東浦さんのご家族から預かっていた年季の入った日記の原本を少し見せてもらったが、あれは絶対に一級品のノンフィクションだ。

だから、そのへんのことはヤマケイの関係者さんたちにこっそり期待しよう。

前々からちょくちょく触れている関野吉晴さんの「海のグレートジャーニー」、今度は品川のキヤノンの2階にあるオープンギャラリーでもその写真を展示中、らしい。

会期は今週27日(金)から来月31日(金)まで。

まあ僕は昨年7月と今年5月に別の会場ですでに観ているが、今度は僕も普段から趣味の写真展巡りの一環としてしょっちゅう行く(通路型の)会場での展示で、また違った雰囲気を醸すのかもしれない。

来月中にぜひ一度は行っておきたい。

なお、申し込みは今日が締め切りで来週31日(火)の夜に開催の、関野さんがこの展示写真に沿った話が中心のものと思われる講演があるが、僕は行けないので残念無念。おそらく平日夜に300名だとかなり余裕がありそうなので、予約なしでも行けそうな気がするなー。どうだろう。

(僕は以前にここ主催の別の講演に行ったことがあって手順は知っているが)まあ、行かれる方は受付後にメールの受信以降のやや面倒な手続きがあるものの、それをうまくこなして行ってみてください。面白いから。

夏休み期間中なので、お子様連れだとなお良いかも。

会期は今週27日(金)から来月31日(金)まで。

まあ僕は昨年7月と今年5月に別の会場ですでに観ているが、今度は僕も普段から趣味の写真展巡りの一環としてしょっちゅう行く(通路型の)会場での展示で、また違った雰囲気を醸すのかもしれない。

来月中にぜひ一度は行っておきたい。

なお、申し込みは今日が締め切りで来週31日(火)の夜に開催の、関野さんがこの展示写真に沿った話が中心のものと思われる講演があるが、僕は行けないので残念無念。おそらく平日夜に300名だとかなり余裕がありそうなので、予約なしでも行けそうな気がするなー。どうだろう。

(僕は以前にここ主催の別の講演に行ったことがあって手順は知っているが)まあ、行かれる方は受付後にメールの受信以降のやや面倒な手続きがあるものの、それをうまくこなして行ってみてください。面白いから。

夏休み期間中なので、お子様連れだとなお良いかも。

23日(土)の午後のモンベル渋谷店の催しに行ってきた。

内容は先月の投稿でも触れた(献本していただいた)新刊のとおりに進めていたので、あらかじめ本を読んでいた人にとってはフリもオチも随時わかってしまう展開ではあったが、それでも坪井さんの関西訛りの喋りはやはり面白かった。

この前夜、坪井さんとは地平線会議の報告会でも顔を合わせていて、そのときに30人くらい来ればいいんじゃないの、と低く見積っていていつもの“なんとかなるさ”的な(良い意味で)まったく気負いのない構え方だったが、実際には50人前後の聴衆が集まり、予想以上? に盛況だった。その4分の1くらいが地平線会議関係の顔見知りだったなあ。あとは(走って旅する)“ジャーニーラン”やオートバイ旅関係の方々で、だから会場にいた大半が坪井さんの知り合いで占められていたか。僕も2日連続で会った人も数人いたし。

実際に北米横断に使った装備の展示もあった。寝袋はやや道具マニアの僕でもよくわからなかったドイツのメーカーのモノだったが、ザックはGOLITE、テントはアライテント(のトレックライズ0)だった。さすがにやることがやることだけに、どうしても軽量化を強く意識した装備選択になる。

履いていた靴もあり、展示していたのはニューバランスの同じ靴で3足目(左)と5足目(右)。5足目のほうは磨り減った靴底を東急ハンズで(旅の中断中の一時帰国時に)買ったゴム片を貼って補修しながら進んだそうで、それで結構長持ちしたようで。貼りまくっていた1cm幅のそのゴム片の見本も展示していた。

そういえば、本は献本のものがあるのだが、そのあとに1冊買った。だから今、手元に2冊ある。

このときにサインをもらいそびれたので(ついでに本の疑問点についても質問しそびれた)、近々お願いしたい。まあ、普段からちょくちょくお会いする機会はありますしねー。

内容は先月の投稿でも触れた(献本していただいた)新刊のとおりに進めていたので、あらかじめ本を読んでいた人にとってはフリもオチも随時わかってしまう展開ではあったが、それでも坪井さんの関西訛りの喋りはやはり面白かった。

この前夜、坪井さんとは地平線会議の報告会でも顔を合わせていて、そのときに30人くらい来ればいいんじゃないの、と低く見積っていていつもの“なんとかなるさ”的な(良い意味で)まったく気負いのない構え方だったが、実際には50人前後の聴衆が集まり、予想以上? に盛況だった。その4分の1くらいが地平線会議関係の顔見知りだったなあ。あとは(走って旅する)“ジャーニーラン”やオートバイ旅関係の方々で、だから会場にいた大半が坪井さんの知り合いで占められていたか。僕も2日連続で会った人も数人いたし。

実際に北米横断に使った装備の展示もあった。寝袋はやや道具マニアの僕でもよくわからなかったドイツのメーカーのモノだったが、ザックはGOLITE、テントはアライテント(のトレックライズ0)だった。さすがにやることがやることだけに、どうしても軽量化を強く意識した装備選択になる。

履いていた靴もあり、展示していたのはニューバランスの同じ靴で3足目(左)と5足目(右)。5足目のほうは磨り減った靴底を東急ハンズで(旅の中断中の一時帰国時に)買ったゴム片を貼って補修しながら進んだそうで、それで結構長持ちしたようで。貼りまくっていた1cm幅のそのゴム片の見本も展示していた。

そういえば、本は献本のものがあるのだが、そのあとに1冊買った。だから今、手元に2冊ある。

このときにサインをもらいそびれたので(ついでに本の疑問点についても質問しそびれた)、近々お願いしたい。まあ、普段からちょくちょくお会いする機会はありますしねー。

かねてから注目していた、26日(土)の夜から報じられた竹内洋岳氏のダウラギリⅠ峰登頂で日本人初(で世界で29人目?)のヒマラヤ8000m峰14座登頂、のニュースは、インターネットとツイッターは最近疎かにしているため、ふつうにテレビと全国紙の報道で受け取った。そのなかではこの登山の後援の1社で取材陣がBC(ベースキャンプ)入りの読売新聞が最も詳しかったか。

産業やスポーツの分野ではすでに世界レベルのヒトや技術は多数“輸出”されて日本人のみならず人類の限界を押し上げる結果が出ている意味でも「日本人初」という冠は今更感があってちっぽけに見えそうだが、登山に関してはまた違った(絶えず変化する自然環境へ適応しながら、常に死と隣り合わせの状況に身を置く)深さがあるため、それでも日本生まれを強く意識した「日本人初」という節目が同じ時代を生きているあいだに訪れたことは喜びたい。しかも(本ブログでもこれまでに度々触れているが)これを僕の母校でもある立正大学の先輩が達成したから感慨もひとしおで。と勝手に思っている。

こりゃあもう、無事に下山して帰国してから、国内で報告会のような催しは昨年まで以上に大掛かりに開かれるのではないかね。大学では特に。そういう場を設けるならば、いち後輩としてきっちり聴きに行きたい。

そういえば今回の報道で新鮮だなー、と思ったのは、26日夜のNHK『NHKニュース7』で、その放送では登頂直前だったが今回の登山では竹内氏の行動中の位置情報がブログ(インターネット上)で公開されている画を引用し、登山の最終局面のほぼリアルタイムの軌跡がわかるようにしていたことか。

これはその19時7分の画だが、生放送中にダウラギリI峰の頂上手前にいることが画的にわかりやすい。

そんなことが瞬時にわかるなんて、と、ひと昔前のヒマラヤ登山の人力頼みのアナログな情報伝達を考えると格段の進歩だよなあ、と感嘆した“山ヤ”さんも多いはず。いや専門家だけではないか。近年の衛星携帯電話、GPS、ビデオカメラなどの通信・記録機器の一般レベルへの普及もそうだが、情報伝達の速度が年々上がっていることに時代の差を感じる。

ただ、こういった便利なモノを採り入れることには長所も短所もあるが(短所をざっくり言うと、他人を意識しすぎて依存してしまって自分に甘えが生じることか。だからあえてそれらを拒否する行動者もいる)、竹内氏の場合は覚悟を決めて「プロ」の登山家をあえて名乗り、他人からの目を常に意識してここ数年は登り続けているのだから、その場合はこれらの最新技術を活用して、よりその道程と登頂時の証拠をわかりやすく見せる作業も必要不可欠か。

ということも含めて、来月以降の『山と溪谷』『岳人』『PEAKS』といった山岳専門誌では8000m峰14座登頂と竹内氏について深く掘り下げてくれるはずなので、近々のこの関連記事は楽しみ。

僕個人的にはただのインタビュー記事ではなく、竹内氏とここ数年は聞き書きで深く交わっている塩野米松氏のほかに、過去の14座登山においての01年以降の(8000m峰14座登頂を先に達成している)ラルフ・ガリンダ夫妻はじめ複数人の関係者との対談よろしく会話形式の話が取れると面白いはずだけどなあ。特に『岳人』で(1996年のK2登山を一緒した)服部文祥氏と対決、みたいな。あと、大学山岳部の先輩であり(別の登り方で注目されつつある)平岡竜石氏との交差もあるとよいけどなー。専門の媒体にはそういった突っ込んだところまで期待しちゃう。

こうなると、本ブログでも10年に触れた『初代 竹内洋岳に聞く』(塩野米松、丸善)が今回の影響でまた売れそうだなあ。

また今春は南面のネパール側では落石多発で登山を5月上旬と早々に断念する隊が出たくらい特に厳しかったと石川直樹氏も書いていたエヴェレスト(チョモランマ)登頂で(こちらは北面からの登頂)、女性の世界最高齢(73歳)登頂となった報も先週前半から目立った渡邉玉枝氏の『63歳のエヴェレスト』(渡邉玉枝、白水社)も、9年前に出版の本で絶版っぽいが再び注目されるのかね。

帰国したら、というか今からそういった動きもあるだろうし、また新たに記録的な出版の動きもあり得るか。その点も注視してみよう。

もしそれをやるのであれば、『初代 竹内洋岳に聞く』よりもちゃんとした本を作ってほしいよなー。

※28日じゅうに若干、加筆修正済み。

産業やスポーツの分野ではすでに世界レベルのヒトや技術は多数“輸出”されて日本人のみならず人類の限界を押し上げる結果が出ている意味でも「日本人初」という冠は今更感があってちっぽけに見えそうだが、登山に関してはまた違った(絶えず変化する自然環境へ適応しながら、常に死と隣り合わせの状況に身を置く)深さがあるため、それでも日本生まれを強く意識した「日本人初」という節目が同じ時代を生きているあいだに訪れたことは喜びたい。しかも(本ブログでもこれまでに度々触れているが)これを僕の母校でもある立正大学の先輩が達成したから感慨もひとしおで。と勝手に思っている。

こりゃあもう、無事に下山して帰国してから、国内で報告会のような催しは昨年まで以上に大掛かりに開かれるのではないかね。大学では特に。そういう場を設けるならば、いち後輩としてきっちり聴きに行きたい。

そういえば今回の報道で新鮮だなー、と思ったのは、26日夜のNHK『NHKニュース7』で、その放送では登頂直前だったが今回の登山では竹内氏の行動中の位置情報がブログ(インターネット上)で公開されている画を引用し、登山の最終局面のほぼリアルタイムの軌跡がわかるようにしていたことか。

これはその19時7分の画だが、生放送中にダウラギリI峰の頂上手前にいることが画的にわかりやすい。

そんなことが瞬時にわかるなんて、と、ひと昔前のヒマラヤ登山の人力頼みのアナログな情報伝達を考えると格段の進歩だよなあ、と感嘆した“山ヤ”さんも多いはず。いや専門家だけではないか。近年の衛星携帯電話、GPS、ビデオカメラなどの通信・記録機器の一般レベルへの普及もそうだが、情報伝達の速度が年々上がっていることに時代の差を感じる。

ただ、こういった便利なモノを採り入れることには長所も短所もあるが(短所をざっくり言うと、他人を意識しすぎて依存してしまって自分に甘えが生じることか。だからあえてそれらを拒否する行動者もいる)、竹内氏の場合は覚悟を決めて「プロ」の登山家をあえて名乗り、他人からの目を常に意識してここ数年は登り続けているのだから、その場合はこれらの最新技術を活用して、よりその道程と登頂時の証拠をわかりやすく見せる作業も必要不可欠か。

ということも含めて、来月以降の『山と溪谷』『岳人』『PEAKS』といった山岳専門誌では8000m峰14座登頂と竹内氏について深く掘り下げてくれるはずなので、近々のこの関連記事は楽しみ。

僕個人的にはただのインタビュー記事ではなく、竹内氏とここ数年は聞き書きで深く交わっている塩野米松氏のほかに、過去の14座登山においての01年以降の(8000m峰14座登頂を先に達成している)ラルフ・ガリンダ夫妻はじめ複数人の関係者との対談よろしく会話形式の話が取れると面白いはずだけどなあ。特に『岳人』で(1996年のK2登山を一緒した)服部文祥氏と対決、みたいな。あと、大学山岳部の先輩であり(別の登り方で注目されつつある)平岡竜石氏との交差もあるとよいけどなー。専門の媒体にはそういった突っ込んだところまで期待しちゃう。

こうなると、本ブログでも10年に触れた『初代 竹内洋岳に聞く』(塩野米松、丸善)が今回の影響でまた売れそうだなあ。

また今春は南面のネパール側では落石多発で登山を5月上旬と早々に断念する隊が出たくらい特に厳しかったと石川直樹氏も書いていたエヴェレスト(チョモランマ)登頂で(こちらは北面からの登頂)、女性の世界最高齢(73歳)登頂となった報も先週前半から目立った渡邉玉枝氏の『63歳のエヴェレスト』(渡邉玉枝、白水社)も、9年前に出版の本で絶版っぽいが再び注目されるのかね。

帰国したら、というか今からそういった動きもあるだろうし、また新たに記録的な出版の動きもあり得るか。その点も注視してみよう。

もしそれをやるのであれば、『初代 竹内洋岳に聞く』よりもちゃんとした本を作ってほしいよなー。

※28日じゅうに若干、加筆修正済み。

ここ数年、地平線会議の報告会や『野宿野郎』の集まりなど旅関連の場でちょくちょくお会いする冒険野郎の坪井伸吾さんから今月上旬に、先月下旬発売の新刊『ロスからニューヨーク走り旅 北米大陸横断単独マラソン5393km』(ラピュータ)をいただいた。

僕は読書というと元来の遅読体質と複数の本の併読(という悪癖?)のせいで1冊読みきるにも大概は1か月以上かかり(とりわけ僕の大好物の旅本ではいちいち細部を気にする)、そうなるといつも新刊でも後手後手になりがちだが、久々の旅本の献本なので早めに読むように努めた。

結果、随所に見せ方のこだわりがあり、予想以上に良かった。もう7年前の話なのにその時間経過もさほど気になることもなく、楽しめた。

そこで、そのお礼として今更ながら今回初めて、ネット書店的な媒体にレビューを書いてみた。

当初は多くの国民にすっかり浸透していて知名度抜群の「amazon.co.jp」にと思ったが、僕はここを普段まったく使わないので扱い方がよくわからず、代わりにbk1(ビーケーワン)がジュンク堂書店・文教堂書店など大手書店と組んで先々週に新たに立ち上げた「honto」に書いてみた。

これはまだ出来たてほやほやの(「amazon.co.jp」に対抗するための?)仕組みだが、僕個人的には出版物の販売に限っては、旧来のbk1は少し利用したことがある影響もあってこちらのほうがとっつきやすそうだけどなあ。今後は伸びるであろう電子書籍の扱いも含めてどう進化してゆくのか。

本ブログでいつも際限なくだらだら書いている身には字数制限はとても手強いが(「honto」は1500字以内。「amazon.co.jp」は800字以内だっけか)、それでも僕好みの「人力」の旅の話なのでいつも以上にこだわって力を入れて、なんとかまとめてみた。

ただの読書感想文とは別次元のかっちりした書評は苦手でめったにやらないから、未だにヘタクソだなー。

ちなみにこの本、ああもったいないという誤植もちょいちょいあり(僕の感覚では20か所程度)、それに本文ではひらがな・カタカナが明朝体で漢字・算用数字がゴシック体という珍しい組版で、明朝体に慣れきってしまった身にはそれらが交互に出てくる活字はやや読み難かった(しかも僕の場合は普段から校正の仕事で活字を凝視する時間が人並み以上に長いため、特に辛く感じる)。でも半分ほど進むとなんとか慣れたけど。そのへんがもっと読みやすくなっていれば、完璧な本だったのになー。

と、内容とは別に1冊の「本」としての完成度を視た場合の違和感も正直に挙げておく。

ただ、レビューにはそういった細部は除いて旅の顛末を主に触れ、坪井さんは良くも悪くも包み隠さず正直に綴っていて、ひとつの旅話としてはホントに面白いので(そりゃあ自分の気に入った内容だからここでも取り上げるわけで)、僕も今後の「人力」の旅を見据えるうえでこの本の内容をおおいに参考にしてゆきたい。僕と感覚の近い(共感しやすい)旅の先輩の表現はとても良い勉強になる。

それで最近、この本の発売記念のトークショーがひとまず東京23区内で2か所設けられ、まず先週24日(木)夜に東京都・西荻窪の「旅の本屋のまど」で催された。次に来月23日(土)午後にモンベル渋谷店でも催すそうで。僕はそれには行けそうなので前向きに調整中。

この本にある“北米ラン”の話も含めて僕は過去に数回聴いていてよく知っているが、坪井さんの場合はどちらかと言うと書くものよりも関西弁の喋りのほうが面白いので、このような生で旅話に触れられる場も楽しみ。

そのさい、この旅の最中に友人の影響で気に入って旅全般のテーマ曲となった某大ヒットアニメの主題歌もその場で流すと、より面白くなると思うんだよなー。と、勝手に期待しておこう。

※31日(木)の追記

レビューに関してひとつ懺悔があり、1文字のみ「る」の誤字がある。投稿した翌日から知っていて、直ちに修正したいところだが、なんとかならんものかなあ……。書き直そうかとまで考えている。

ほかの媒体に出すときは気を付けよう。

そういえば、今月からBSフジで『グレートジャーニー』の再放送が始まっている。これらは僕はVHSではすべて録画して所有しているが、そろそろ画質の劣化が気になるからDVDに移そうかなー、でもその作業が面倒だなー、と思っていたところに始まったので、嬉しい。新たにBD(ブルーレイディスク)に残せるではないか!!

というわけで当然、4日(金・祝)放送の初回はきっちり録画済み。

17、18年前の関野吉晴さんは若かった。

僕はグレートジャーニーシリーズでは、カヤックあり、氷床徒歩縦断あり、自転車あり、祭事あり、と盛りだくさんの南米スタートの初回分が特に好きで(放送当時、こういったヤラセなしの探検の過程を全国放送で見せるのもかなり衝撃的だったし)、BDに録画できたから今後も繰り返し観るのにも随分ラクになったと思う。

再放送の予定はひとまず7月までしか出ていないが、まあ8月以降もだいたい毎月上旬の金曜日の夜に放送、でいくのでしょう。来月以降も楽しみ。

もうひとつそういえば、13日(日)に東京都・墨田区の「すみだ環境ふれあい館」で昨秋から開催していた「海のグレートジャーニー展」が期間延長も経ながらこの日が最終日だったので、滑り込んできた。ギリギリセーフ。

この館は常設展示は撮影不可だが企画展のほうは可とのことで、昨年の武蔵野美術大学での展示よりもくまなく視ながらいろいろ撮らせてもらった。

昨年の“ムサビ”の展示と異なっていたのは、さすがに航海に使用した舟の展示は無理だが目新しいところでは3年間の航海の進路を記録した海図や、舟の上でも食事を作るのに使用していた鍋や食器、釣り具の展示もあった。“ムサビ”よりも生活感のある展示か多かったような気が。

また、ここの2階に展示開始から今年で8年になる「関野吉晴探検資料室」がある。

あるのは数年前から知っていたが今回初めて覗いた。常設のこちらはグレートジャーニーの南米からアフリカまでの旅の写真や使用した装備の展示が思ったよりも充実していて、これらを無料で観られるのはよいのだろうか、とつい思ってしまった。

今後も足繁く通うことになるだろう。BSフジの再放送の予習・復習にもちょうどよいしね。

というのも、このあとについでに立ち寄ったのだが、この館から自転車で5分、徒歩でも15分ほどで東京スカイツリーの近辺にも行けるため、今後は両方を1日でまとめて楽しむこともできるかも。

実はこの13日は自宅から荒川右岸を経由して墨田区まで自転車(しかも長距離は不向きなママチャリ)で行ったため、くたびれた。隅田川沿いの寄り道も含めて75kmは走ったと思う。でも天気も良くて、存分に楽しめた。

スカイツリーの開業9日前の雰囲気をなんとなく観てきたが、特に川辺でまだ整備し終わっていないところもあるにはあるのね。

今後は墨田区内へのこのような0円観光も、時間と体力に余裕があれば何回でも敢行するかも。

というか、スカイツリーに自転車で日帰りで行けるのか、と再認識できたことも収穫であった。

というわけで当然、4日(金・祝)放送の初回はきっちり録画済み。

17、18年前の関野吉晴さんは若かった。

僕はグレートジャーニーシリーズでは、カヤックあり、氷床徒歩縦断あり、自転車あり、祭事あり、と盛りだくさんの南米スタートの初回分が特に好きで(放送当時、こういったヤラセなしの探検の過程を全国放送で見せるのもかなり衝撃的だったし)、BDに録画できたから今後も繰り返し観るのにも随分ラクになったと思う。

再放送の予定はひとまず7月までしか出ていないが、まあ8月以降もだいたい毎月上旬の金曜日の夜に放送、でいくのでしょう。来月以降も楽しみ。

もうひとつそういえば、13日(日)に東京都・墨田区の「すみだ環境ふれあい館」で昨秋から開催していた「海のグレートジャーニー展」が期間延長も経ながらこの日が最終日だったので、滑り込んできた。ギリギリセーフ。

この館は常設展示は撮影不可だが企画展のほうは可とのことで、昨年の武蔵野美術大学での展示よりもくまなく視ながらいろいろ撮らせてもらった。

昨年の“ムサビ”の展示と異なっていたのは、さすがに航海に使用した舟の展示は無理だが目新しいところでは3年間の航海の進路を記録した海図や、舟の上でも食事を作るのに使用していた鍋や食器、釣り具の展示もあった。“ムサビ”よりも生活感のある展示か多かったような気が。

また、ここの2階に展示開始から今年で8年になる「関野吉晴探検資料室」がある。

あるのは数年前から知っていたが今回初めて覗いた。常設のこちらはグレートジャーニーの南米からアフリカまでの旅の写真や使用した装備の展示が思ったよりも充実していて、これらを無料で観られるのはよいのだろうか、とつい思ってしまった。

今後も足繁く通うことになるだろう。BSフジの再放送の予習・復習にもちょうどよいしね。

というのも、このあとについでに立ち寄ったのだが、この館から自転車で5分、徒歩でも15分ほどで東京スカイツリーの近辺にも行けるため、今後は両方を1日でまとめて楽しむこともできるかも。

実はこの13日は自宅から荒川右岸を経由して墨田区まで自転車(しかも長距離は不向きなママチャリ)で行ったため、くたびれた。隅田川沿いの寄り道も含めて75kmは走ったと思う。でも天気も良くて、存分に楽しめた。

スカイツリーの開業9日前の雰囲気をなんとなく観てきたが、特に川辺でまだ整備し終わっていないところもあるにはあるのね。

今後は墨田区内へのこのような0円観光も、時間と体力に余裕があれば何回でも敢行するかも。

というか、スカイツリーに自転車で日帰りで行けるのか、と再認識できたことも収穫であった。

を僕の趣味どおりに正直に10人分挙げると、以下のとおり。ブログの書き手の敬称略で。

・石川直樹

・平岡竜石

・竹内洋岳

やはり最も気になるのは、今春にネパールヒマラヤの高峰へ出かけている3人か。これらはPHSからすぐに接続できるように設定して、頻繁に覗いている。属する登山隊の構成や目的はそれぞれ別だけど、いずれも仕事にもつながる登山なのかなあ。

3人のなかで特に出国前から注目度が高いのは竹内氏か。今回のダウラギリⅠ峰に登頂すると、「日本人初のヒマラヤ8000m峰14座登頂」となるから。この記録は世界的にはすでに達成者が欧米を中心にたくさん出ていて今更感があるものだが、しかしやはり日本人の誰かがそつなく通過しておきたい道ではある。

これの達成を見越して気が早く? こんな催しが下山後のカトマンズで設定されているのを先日知って驚いたが、まあ来月下旬あたりにこれも滞りなく催される吉報があるといいね。母校(立正大学)のいち後輩としても、当然ながら人一倍の力の入れようでブログを覗いている。

竹内氏の最近の媒体露出では、21日(土)の朝日新聞朝刊に付いてくる「be」青版の「フロントランナー」に登場しているのももちろんチェック済み。

上記の3人とともに、あえてベスト10にするためにほかに挙げると、

・高橋庄太郎

・柏澄子

・大滝勝

・高野秀行

・内澤旬子

・石田ゆうすけ

・鈴木みき

という、7つのブログもよく覗いている。

ほかにも身近な友人知人のブログなども覗いているが、どうしてもこの上位10人の有名人の動向のほうが多くなるのよね。更新頻度も比較的高いし。

それにしても、よくそんなに更新できるよね。特に上記の3人はいずれもネパールの山中から。数年前では考えられなかったことだなあ、こんなに通信環境が進歩するとは。僕のような世間一般の受け手は今では日常のなかで、PCのみならず携帯電話などで勤め先の机の前でもファーストフード店でもトイレの個室でもどこからでも、その非日常の模様を手軽に垣間見ることができるもの。

まあ今後も引き続き、10人の有名人をはじめ他人の旅話は今も大好物なので、それぞれの活躍を日々気にし続けてゆきますとも。

・石川直樹

・平岡竜石

・竹内洋岳

やはり最も気になるのは、今春にネパールヒマラヤの高峰へ出かけている3人か。これらはPHSからすぐに接続できるように設定して、頻繁に覗いている。属する登山隊の構成や目的はそれぞれ別だけど、いずれも仕事にもつながる登山なのかなあ。

3人のなかで特に出国前から注目度が高いのは竹内氏か。今回のダウラギリⅠ峰に登頂すると、「日本人初のヒマラヤ8000m峰14座登頂」となるから。この記録は世界的にはすでに達成者が欧米を中心にたくさん出ていて今更感があるものだが、しかしやはり日本人の誰かがそつなく通過しておきたい道ではある。

これの達成を見越して気が早く? こんな催しが下山後のカトマンズで設定されているのを先日知って驚いたが、まあ来月下旬あたりにこれも滞りなく催される吉報があるといいね。母校(立正大学)のいち後輩としても、当然ながら人一倍の力の入れようでブログを覗いている。

竹内氏の最近の媒体露出では、21日(土)の朝日新聞朝刊に付いてくる「be」青版の「フロントランナー」に登場しているのももちろんチェック済み。

上記の3人とともに、あえてベスト10にするためにほかに挙げると、

・高橋庄太郎

・柏澄子

・大滝勝

・高野秀行

・内澤旬子

・石田ゆうすけ

・鈴木みき

という、7つのブログもよく覗いている。

ほかにも身近な友人知人のブログなども覗いているが、どうしてもこの上位10人の有名人の動向のほうが多くなるのよね。更新頻度も比較的高いし。

それにしても、よくそんなに更新できるよね。特に上記の3人はいずれもネパールの山中から。数年前では考えられなかったことだなあ、こんなに通信環境が進歩するとは。僕のような世間一般の受け手は今では日常のなかで、PCのみならず携帯電話などで勤め先の机の前でもファーストフード店でもトイレの個室でもどこからでも、その非日常の模様を手軽に垣間見ることができるもの。

まあ今後も引き続き、10人の有名人をはじめ他人の旅話は今も大好物なので、それぞれの活躍を日々気にし続けてゆきますとも。

今年も金欠ながらも自分にとっての必要最低限の本はそつなく押さえるつもりだが(でも相変わらず読むのは遅いけど)、今年まだ3か月強しか経っていないのに僕個人的にはもう今年最高のものが出てしまったな、という感の本がある。それは、2月に出版の『信念 東浦奈良男 一万日連続登山への挑戦』(吉田智彦、山と溪谷社)のこと。

内容の詳細はどこかのレビューや書評に譲るのでここで触れるのは簡単にしておくが、東浦奈良男さんは印刷会社を定年退職後の1984年10月26日から毎日、地元の三重県・伊勢周辺の標高800m未満の低山を中心に1日も欠かさずに登山を続け、近郊の山へ通うために地元鉄道の定期券を購入したり、冠婚葬祭があったり、ときには交通事故(轢き逃げ)に遭ったりという悲喜こもごもがありながらも、極度の衰弱で記録が止まった2011年6月24日までに9738日連続で、何が起ころうとも山を毎日登り続けた模様を、著者の吉田智彦さんの同行取材と東浦さんが日々記録していた計42冊の登山日記から掘り起こして再録した1冊。

その連続登山期間中にすべて日帰りでだが、2008年までに夏季の富士山を通算368回登っていたりもする。

ただ東浦さん、定年後にいきなり登山を始めたわけではなくて、勤め人の頃は週末に毎週のように登山に出かけ、無雪期の富士山や3000m峰などほかの山域の登山経験も豊富だったので、その流れで始めたことでもある。また、3人の子どもが小さい頃は毎週末、教育のためにスパルタで強制的に登山に連れ出していたこともあったとか。というくらい、登山が人生のなかで「趣味」以上の位置付けであったひとなのね。

だが、順調にいけば先月の3月12日に1万日連続登山を達成するところだったが、昨年6月に記録が止まって以降は衰弱が進み、昨年末に86歳で亡くなってしまった。残念。

僕は東浦さんのことは1997年の「オペル冒険大賞」のチャレンジ賞を「4500日連続登山達成」で受賞したことで初めて知ったクチで、それ以降も『山と溪谷』の記事にたまに登場するのも目ざとく読んでいて、そのたびにいったい何日連続まで続けるのだ、と記録が継続されていることを、あんな日もこんな日もどんな日も東浦さんは登り続けていたのか、と思いながら驚いた。

巻末の「解説」にもあるが、たしかに既存の登山の記録としてはかなり特殊で派手さにも欠けるものなので日本登山史には残り難いかもしれないが、この東浦さんの行為の詳細を本を通じてより深く知ると、ごく個人的な思い入れで続けられたものではあるがそれでも後世に残しておく価値のある記録と人柄で、それをまとめた今回の出版はとても意義のあることだ。

書名にもある「信念」とはなんなのか、連続登山にこだわった理由はどういうことかは、そんなに写真で見受けられるほど“孤高の人”でもないことも含めて、読めばわかる。

本文中には吉田さんが東浦さんの登山に同行した実体験も踏まえながらの歩く・登るときの独特のコツやこだわり、靴などの登山中の道具の工夫に関する記述も多く、また四国遍路など巡礼路や比叡山の千日回峰行に関する話もあり、人力移動、とりわけ歩いて旅することに一家言ある人は共感できることが多々あるはず。

僕は久々に座右の書にしてもよいかな、という本だと思うし、おそらく年配の読者への配慮として文字を大きくした編集で遅読の者でも読みやすかったので、四の五の言わずに特に“人力派”は読むべきであるね。

それで、今月上旬からモンベル各店で、この本に関する吉田さんの写真展が巡回中だそうで、僕の行きやすい東京都内の南町田(グランベリーモール店)と渋谷は会期後半の10月と11月だが、トークイベントとともにその時期に観に行くつもり。

このほかにも近々、都内で別の催しも企画されているらしいが、そちらもタイミングが合えばなんとか都合をつけて行こうと思っている。

先月9日(木)のことだが、映画『僕らのカヌーができるまで』を福島市内の高校で上映する機会があった(厳密には福島市内の高校ではないんだけど)。企画は、関野吉晴さんの大ファンである昨年末の投稿の1にもある高校地理の先生で。

しかも、12日(日)のフジテレビ『新グレートジャーニー最終章』の放送直前という絶好のタイミングで、うらやましい。

ただこの会、前々から決まっていたとかではなく、この上映当日の数日前にフェイスブック経由で急遽決まった感じで、僕にもこの決定の報せが入ったのはその前の週の週末あたりだったか。

僕もこれにこっそり便乗して再度観に行きたかったのだが、風邪をひいたりとかなんやかんやで行けなかったのがとても悔しい。

生徒さんたちに、何かしらの好影響があったのかねえ。

上映後も有意義な時間をすごせたようで、小耳に挟んだところによると今後ももっと具体的に体験的な付き合いにも発展するのかも。この知人の先生というのが僕以上のかなりの関野オタク? なこともあって(もちろん良い意味で)。

今度、僕も福島県を再訪してそのへんをたしかめておかないとなあ。

しかも、12日(日)のフジテレビ『新グレートジャーニー最終章』の放送直前という絶好のタイミングで、うらやましい。

ただこの会、前々から決まっていたとかではなく、この上映当日の数日前にフェイスブック経由で急遽決まった感じで、僕にもこの決定の報せが入ったのはその前の週の週末あたりだったか。

僕もこれにこっそり便乗して再度観に行きたかったのだが、風邪をひいたりとかなんやかんやで行けなかったのがとても悔しい。

生徒さんたちに、何かしらの好影響があったのかねえ。

上映後も有意義な時間をすごせたようで、小耳に挟んだところによると今後ももっと具体的に体験的な付き合いにも発展するのかも。この知人の先生というのが僕以上のかなりの関野オタク? なこともあって(もちろん良い意味で)。

今度、僕も福島県を再訪してそのへんをたしかめておかないとなあ。

遅まきながら昨日、東京都の日本科学未来館で20日(月)まで開催中の「ウメサオタダオ展」を観に行ってきた。実は日本科学未来館も初訪問だったけれども。

祝日でやや来客の多いなか、展示に3時間以上食いついて、今更ながらとても良い勉強になったわー。

昨日はちょうど午前中に小長谷有紀教授の解説ツアーもあり、それも少し聴きながら拝見できたのも幸いだった。

故梅棹忠夫先生の本は過去にいくつか挑んだことはあるが、あの独特のかな表記の多い文章表現になんか慣れなくて挫折し続けてきた。

が、いち出版業界人としても、登山や探検にちょっとは興味関心のある者としても、先生の本は読んでおくべきことは重々承知しているので、今年から少しずつ読んでゆこうと思う。

かねてから触れている、探検家・関野吉晴氏の「新グレートジャーニー」の3本目の海上ルートを旅した「海のグレートジャーニー」の模様をまとめた番組が再びフジテレビ系列で放映される。タイトルは『新グレートジャーニー最終章 人類、日本列島へ 海上ルート4700キロ』として。

僕の住まいではフジテレビなので、12日(日)16時からの系列局のなかでは最初の放送をきっちり観る。それに今回はブルーレイ録画もできちゃうもんね。へっへっへ。実は昨年末にHDDレコーダー購入に力を入れた理由のひとつに、この番組をきっちり録画して残しておくということもあったから(私事だが今回偶然に、それで3番組同時録画ができる効果が存分に発揮されたりもする)。

そういえばこの旅に関連のあるところで、東京都墨田区の「すみだ環境ふれあい館」で企画展示が続いている「海のグレートジャーニー展」の開催期間が、今月中旬までだったのが5月13日(日)まで延長されたので行きやすくなった。当初の予定どおりに今週いっぱいまでだったら微妙だったので助かった。ならばぜひ観に行ってみよう。まだここの展示は観ていないのよね。

もうひとつそういえば、始めてから1か月経ったがまだ慣れていないフェイスブックで最近驚いたこと。関野さんがなぜか最近フェイスブックに力を入れているようで、先週には“友達”が1000人を超えていたりするが(まだ事情をよく知らんのだけど、この4桁人数って凄いことらしいね。しかも世間一般的に有名な芸能人以外では尚更)、地平線会議関係の共通の知り合いもちらほらいる影響なのか僕もその流れで関野さんと“友達”になってしまった。驚愕。でもまあ誠に恐縮なことで。

それにしてもこの“友達”という表現、まあ本家のアメリカからもたらされた? 仕組みだからfriendを単純に和訳した表現になったのだろうけど、今回の関野さんのように雲の上のそのまた上の層にいるような目上どころかそれ以上の位置にいらっしゃる方とつながってしまう可能性も実際にあるのだと今回改めて思うと、“友達”以外にも“先輩”や“後輩”や“上司”や“部下”や“師匠”や“弟子”みたいな、いかにも日本的な上下関係の表現というか分類も日本独自にあったほうがよいと思うのだが。ついそう思ってしまうのは(世界的にも珍しく? 人付き合いにおいての横よりも縦の関係を気にしがちな)日本人の性だが、全世界で8億人超が参画しているというフェイスブック上ではそんな細かいことは抜きにしてざっくり“友達”と統一しているのが複雑で、これが最もまだ慣れない点であるね。

本題に戻るが、まあとにかく番組は地理学的にも民俗学的にも日本史的にも芸術的にも教育的にも、と多角的に面白いはずなので、オンタイムでも録画でもどちらでもよいのでぜひ。

僕の住まいではフジテレビなので、12日(日)16時からの系列局のなかでは最初の放送をきっちり観る。それに今回はブルーレイ録画もできちゃうもんね。へっへっへ。実は昨年末にHDDレコーダー購入に力を入れた理由のひとつに、この番組をきっちり録画して残しておくということもあったから(私事だが今回偶然に、それで3番組同時録画ができる効果が存分に発揮されたりもする)。

そういえばこの旅に関連のあるところで、東京都墨田区の「すみだ環境ふれあい館」で企画展示が続いている「海のグレートジャーニー展」の開催期間が、今月中旬までだったのが5月13日(日)まで延長されたので行きやすくなった。当初の予定どおりに今週いっぱいまでだったら微妙だったので助かった。ならばぜひ観に行ってみよう。まだここの展示は観ていないのよね。

もうひとつそういえば、始めてから1か月経ったがまだ慣れていないフェイスブックで最近驚いたこと。関野さんがなぜか最近フェイスブックに力を入れているようで、先週には“友達”が1000人を超えていたりするが(まだ事情をよく知らんのだけど、この4桁人数って凄いことらしいね。しかも世間一般的に有名な芸能人以外では尚更)、地平線会議関係の共通の知り合いもちらほらいる影響なのか僕もその流れで関野さんと“友達”になってしまった。驚愕。でもまあ誠に恐縮なことで。

それにしてもこの“友達”という表現、まあ本家のアメリカからもたらされた? 仕組みだからfriendを単純に和訳した表現になったのだろうけど、今回の関野さんのように雲の上のそのまた上の層にいるような目上どころかそれ以上の位置にいらっしゃる方とつながってしまう可能性も実際にあるのだと今回改めて思うと、“友達”以外にも“先輩”や“後輩”や“上司”や“部下”や“師匠”や“弟子”みたいな、いかにも日本的な上下関係の表現というか分類も日本独自にあったほうがよいと思うのだが。ついそう思ってしまうのは(世界的にも珍しく? 人付き合いにおいての横よりも縦の関係を気にしがちな)日本人の性だが、全世界で8億人超が参画しているというフェイスブック上ではそんな細かいことは抜きにしてざっくり“友達”と統一しているのが複雑で、これが最もまだ慣れない点であるね。

本題に戻るが、まあとにかく番組は地理学的にも民俗学的にも日本史的にも芸術的にも教育的にも、と多角的に面白いはずなので、オンタイムでも録画でもどちらでもよいのでぜひ。

今年から、僕好みの旅や登山や自転車などの人力系の講演会・報告会・トークイベントなどの各種催しを聴きに行った結果についても軽く挙げておく。ほとんどが東京都内で、毎月通っている地平線会議の報告会とは別物として。

以下に登壇者、場所、の順に。

1.鈴木みき、東京

2.木村とーる(四万十塾)、東京ミッドタウン

3.平方理恵(『ランドネ』)×大西舞魅、池袋

4.田部井淳子×金邦夫×柏澄子×永田秀樹(『岳人』)、両国

5.森山憲一(『PEAKS』)×江本悠滋、池袋

6.廣川建司(『岳人』)×神谷有二(『山と溪谷』)×朝比奈耕太(『PEAKS』)、池袋

7.角幡唯介、武蔵小山

8.蔵本理枝子×ドロンジョーヌ恩田、神保町

9.西村志津×恩田真砂美、葛西

10.栗城史多、神保町

11.平岡竜石、吉祥寺

12.若菜晃子(『murren』)×タミオー(=手嶋民生。『tamioo日記』)、池袋

13.平出和也、市ヶ谷

14.村石太郎、原宿

15.出川あずさ(日本雪崩ネットワーク)、宇都宮

1月に触れた『今年の「人力」パーソン100人』に含まれている人が多かったか。まあそこらへんを特に積極的に狙って行っているからこその結果だけど。

ほかにも、人力ではない旅の話や3月以降の災害ボランティア活動に関する報告会にもいくつか出かけてはいるが、以上の15件。今年は単独よりは対談形式のが多かったか。

5、6、7、10、11、については本ブログでも軽く触れたが、まあほかにも情報収集目的でできるだけ各種媒体を通さずにもっと突っ込んだ話を直接聴ける機会は常に狙っているのですよ。前々から雑誌やら新聞やらで気になっていたけれども今年初めてちゃんと挨拶できた(一般人の僕からすると)有名人も多く、そういう意味でもこちらから積極的に出会いに、聴きに行くのはとても有意義なことですし。あわよくばその出会いが今後の仕事につながれば、という魂胆はひとまず置いておいて(でも正直、それも少しは意識している)。

今年はやはり震災の影響もあってか、特に4月、5月、7月、8月、9月の開催は少なかったように思う。震災から半年くらいはやや鈍かったし、春に予定していたが震災の影響で夏以降に延期して仕切り直した催しもあった。

今年は各催しのなかでも大なり小なり震災に関する話もほぼ漏れなく出たくらい、特別な年だったな。忘れないでおこう。

以下に登壇者、場所、の順に。

1.鈴木みき、東京

2.木村とーる(四万十塾)、東京ミッドタウン

3.平方理恵(『ランドネ』)×大西舞魅、池袋

4.田部井淳子×金邦夫×柏澄子×永田秀樹(『岳人』)、両国

5.森山憲一(『PEAKS』)×江本悠滋、池袋

6.廣川建司(『岳人』)×神谷有二(『山と溪谷』)×朝比奈耕太(『PEAKS』)、池袋

7.角幡唯介、武蔵小山

8.蔵本理枝子×ドロンジョーヌ恩田、神保町

9.西村志津×恩田真砂美、葛西

10.栗城史多、神保町

11.平岡竜石、吉祥寺

12.若菜晃子(『murren』)×タミオー(=手嶋民生。『tamioo日記』)、池袋

13.平出和也、市ヶ谷

14.村石太郎、原宿

15.出川あずさ(日本雪崩ネットワーク)、宇都宮

1月に触れた『今年の「人力」パーソン100人』に含まれている人が多かったか。まあそこらへんを特に積極的に狙って行っているからこその結果だけど。

ほかにも、人力ではない旅の話や3月以降の災害ボランティア活動に関する報告会にもいくつか出かけてはいるが、以上の15件。今年は単独よりは対談形式のが多かったか。

5、6、7、10、11、については本ブログでも軽く触れたが、まあほかにも情報収集目的でできるだけ各種媒体を通さずにもっと突っ込んだ話を直接聴ける機会は常に狙っているのですよ。前々から雑誌やら新聞やらで気になっていたけれども今年初めてちゃんと挨拶できた(一般人の僕からすると)有名人も多く、そういう意味でもこちらから積極的に出会いに、聴きに行くのはとても有意義なことですし。あわよくばその出会いが今後の仕事につながれば、という魂胆はひとまず置いておいて(でも正直、それも少しは意識している)。

今年はやはり震災の影響もあってか、特に4月、5月、7月、8月、9月の開催は少なかったように思う。震災から半年くらいはやや鈍かったし、春に予定していたが震災の影響で夏以降に延期して仕切り直した催しもあった。

今年は各催しのなかでも大なり小なり震災に関する話もほぼ漏れなく出たくらい、特別な年だったな。忘れないでおこう。

昨年から今年にかけて、『空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』(集英社)で「第8回開高健ノンフィクション賞」と「第42回大宅壮一ノンフィクション賞」と最近新設された「第1回梅棹忠夫・山と探検文学賞」をトリプル受賞した探検的ノンフィクション作家の最新作は、紙媒体ではなくwebのほうで、今年の北極行を書いた短期連載『北西航路 -探検家が魅せられた氷の迷宮-』というやつ。

その『ナショナルジオグラフィック』の日本版サイト、は僕はこれまで馴染みが薄かったのだが、これを機にちょいちょいチェックしてみるかなー。先月27日(土)のNHKBSプレミアム『週刊ブックレビュー』の旅特集で角幡氏とともに登場していた、同じく開高健賞作家の廣川まさき女史も連載しているし。

それと、先月発売の、元原稿は『空白』の前に書いて(賞に応募して)いたのをまとめた新刊『雪男は向こうからやって来た』(集英社)もようやく昨日買った。楽しみ。探検よりは登山色の強いこちらのほうが僕も知った名前や事象が比較的多いようで、より入り込みやすいかも。

ちなみに、世間一般では角幡氏は『空白』がデビュー作と思われているふしもあるようだが、以前も触れたと思うが朝日新聞記者時代に『川の吐息、海のため息 -ルポ 黒部川ダム排砂』(桂書房)を出版しているから、出版は今作が実質3冊目。でもまあフリーな立場のノンフィクションライターとなってからは集英社から1年以内に立て続けに出版した『空白』と『雪男』の2作がひとまず今後のモノカキ人生のなかでも初期の代表作として後々にも認識され続けるのだろうね。

そういえば、先月の新刊でほかに注視すべきものに、『雪男』の前週に発売された『For Everest ちょっと世界のてっぺんまで』(石川直樹、リトルモア)もあるが、まあこちらは元ネタのブログを先のエヴェレスト登頂前から読んでいて中身はすでに知っている。それを紙に定着させるとどうなったか、を一応は確認するけど。

にしても、角幡・石川という早大(探検部)上がりの先輩後輩コンビ? で開高健賞作家同士の新刊を大きめの書店では隣同士で平積みされているのを見ると、うーむうーむ、とほかの一般的なモノカキの著作を見る以上にいろいろな感情が混ざってつい言葉にならない唸り声が出てしまう。ふたりとも、今ほど有名になる前の学生時代から動向を注視していたので(その頃から登山や探検絡みの事象に明るい人々には名は知られていたが)、現在の文筆や写真を介しての表現による大活躍ぶりを同世代として改めて見るといやはや。特にこの1年は角幡株が急騰で。

この書店の並べ方でついでに思ったが、もしそれを地平線会議つながりをも意識してやっている書店員さんがいたらかなりマニアな人のはずで凄いのだが、どうなんだろう。

まあこの2冊は読書の優先順位をすっ飛ばして、年内にできるだけ早めに読もう読もう。

それから、来月1日(土)に催される、昨秋も聴きに行った東京都・武蔵小山の唯称寺においての角幡スライドトークは(昨秋の出席者にはメールでいち早く告知が届いたのですよ)、すでに予約してあるので聴きに行くつもり。受賞によって箔が付いたあとの顔見世? なので、前回は聴衆は40名ほどだったが今回は受賞によって注目度はさらに高まっているので人数はもっと増えるんじゃなかろうか。こちらも楽しみ。休みを死守して必ず行ってやる。

ちなみに、冒頭の連載にも登場している、先の北極行で同行した(というかこの活動の主役の)荻田泰永氏も今月から講演活動が盛んになって東京都内でも今月26日(月)の夜に催すそうなので、ちと高いが面白いと思うぞ。僕はその日はかなり厳しいが、後日その模様を直接訊けたら訊いてみるか。

今年の日本は例年以上にいろいろあるなかでも、このように同世代の突き抜けた行動者が国内外問わずブレなく活躍して、その場を着々と拡げているのはとても喜ばしいことであるよ。

※11日(日)の追記

角幡氏、武蔵小山の前週の23日(金・祝)に、地平線会議の報告会にも登壇する。

これ、先月下旬から知っていたが、ウェブサイトで公表するまで待っていたので改めてここに追記。

だから僕は2週連続で角幡話を聴きに行くつもり。

その『ナショナルジオグラフィック』の日本版サイト、は僕はこれまで馴染みが薄かったのだが、これを機にちょいちょいチェックしてみるかなー。先月27日(土)のNHKBSプレミアム『週刊ブックレビュー』の旅特集で角幡氏とともに登場していた、同じく開高健賞作家の廣川まさき女史も連載しているし。

それと、先月発売の、元原稿は『空白』の前に書いて(賞に応募して)いたのをまとめた新刊『雪男は向こうからやって来た』(集英社)もようやく昨日買った。楽しみ。探検よりは登山色の強いこちらのほうが僕も知った名前や事象が比較的多いようで、より入り込みやすいかも。

ちなみに、世間一般では角幡氏は『空白』がデビュー作と思われているふしもあるようだが、以前も触れたと思うが朝日新聞記者時代に『川の吐息、海のため息 -ルポ 黒部川ダム排砂』(桂書房)を出版しているから、出版は今作が実質3冊目。でもまあフリーな立場のノンフィクションライターとなってからは集英社から1年以内に立て続けに出版した『空白』と『雪男』の2作がひとまず今後のモノカキ人生のなかでも初期の代表作として後々にも認識され続けるのだろうね。

そういえば、先月の新刊でほかに注視すべきものに、『雪男』の前週に発売された『For Everest ちょっと世界のてっぺんまで』(石川直樹、リトルモア)もあるが、まあこちらは元ネタのブログを先のエヴェレスト登頂前から読んでいて中身はすでに知っている。それを紙に定着させるとどうなったか、を一応は確認するけど。

にしても、角幡・石川という早大(探検部)上がりの先輩後輩コンビ? で開高健賞作家同士の新刊を大きめの書店では隣同士で平積みされているのを見ると、うーむうーむ、とほかの一般的なモノカキの著作を見る以上にいろいろな感情が混ざってつい言葉にならない唸り声が出てしまう。ふたりとも、今ほど有名になる前の学生時代から動向を注視していたので(その頃から登山や探検絡みの事象に明るい人々には名は知られていたが)、現在の文筆や写真を介しての表現による大活躍ぶりを同世代として改めて見るといやはや。特にこの1年は角幡株が急騰で。

この書店の並べ方でついでに思ったが、もしそれを地平線会議つながりをも意識してやっている書店員さんがいたらかなりマニアな人のはずで凄いのだが、どうなんだろう。

まあこの2冊は読書の優先順位をすっ飛ばして、年内にできるだけ早めに読もう読もう。

それから、来月1日(土)に催される、昨秋も聴きに行った東京都・武蔵小山の唯称寺においての角幡スライドトークは(昨秋の出席者にはメールでいち早く告知が届いたのですよ)、すでに予約してあるので聴きに行くつもり。受賞によって箔が付いたあとの顔見世? なので、前回は聴衆は40名ほどだったが今回は受賞によって注目度はさらに高まっているので人数はもっと増えるんじゃなかろうか。こちらも楽しみ。休みを死守して必ず行ってやる。

ちなみに、冒頭の連載にも登場している、先の北極行で同行した(というかこの活動の主役の)荻田泰永氏も今月から講演活動が盛んになって東京都内でも今月26日(月)の夜に催すそうなので、ちと高いが面白いと思うぞ。僕はその日はかなり厳しいが、後日その模様を直接訊けたら訊いてみるか。

今年の日本は例年以上にいろいろあるなかでも、このように同世代の突き抜けた行動者が国内外問わずブレなく活躍して、その場を着々と拡げているのはとても喜ばしいことであるよ。

※11日(日)の追記

角幡氏、武蔵小山の前週の23日(金・祝)に、地平線会議の報告会にも登壇する。

これ、先月下旬から知っていたが、ウェブサイトで公表するまで待っていたので改めてここに追記。

だから僕は2週連続で角幡話を聴きに行くつもり。

20日(土)の小ネタのなかの、「新グレートジャーニー」に関する補足。

27日(土)、予定どおり? に関野吉晴さんが登場した地平線会議のいつもよりも1時間長い報告会で「海のグレートジャーニー」の興味深い話はもちろん聴けたが(特に、航海中の生活面や日本人とマンダール人の乗組員同士の人間関係の話が面白かった)、同日放送分に前々から野外系の著名な旅人が頻出するbayfmの番組『ザ・フリントストーン』にも関野さんがゲストで登場していたのを先日知った。

普段からウチではbayfmを聴けないのだが、この番組は放送後に文字起こしを早めに出してくれるから助かるのよね。だからよくチェックしている。

番組は事前に武蔵野美術大学で収録したようで。まあ内容は各種媒体で既出のことだが、改めてこの4年間の「海のグレートジャーニー」を全体的に結構掘り下げていたのね。特に、(先の報告会でも強調していた)人類拡散の歴史のなかで僕たちの祖先にまつわる「日本人はどこから来たのか」(という計画当初から使っていた言い回しが間違っていること)に関する考察はハッとさせられる。必読。

そういえば『ザ・フリントストーン』では今年はほかにも興味深い人選が続いているが(特に「か」行のゲストが面白い?)、7月23日(土)分の加藤則芳さんの放送分もきっちり読んだ。

ちなみに、得意分野がやや異なる? でも同世代の関野さんと加藤さんが座談会で同席して意見交換していた10年以上前の雑誌記事を先月に発掘したのだが、それを最近改めて興味深く読んでいたりもしている。

27日(土)、予定どおり? に関野吉晴さんが登場した地平線会議のいつもよりも1時間長い報告会で「海のグレートジャーニー」の興味深い話はもちろん聴けたが(特に、航海中の生活面や日本人とマンダール人の乗組員同士の人間関係の話が面白かった)、同日放送分に前々から野外系の著名な旅人が頻出するbayfmの番組『ザ・フリントストーン』にも関野さんがゲストで登場していたのを先日知った。

普段からウチではbayfmを聴けないのだが、この番組は放送後に文字起こしを早めに出してくれるから助かるのよね。だからよくチェックしている。

番組は事前に武蔵野美術大学で収録したようで。まあ内容は各種媒体で既出のことだが、改めてこの4年間の「海のグレートジャーニー」を全体的に結構掘り下げていたのね。特に、(先の報告会でも強調していた)人類拡散の歴史のなかで僕たちの祖先にまつわる「日本人はどこから来たのか」(という計画当初から使っていた言い回しが間違っていること)に関する考察はハッとさせられる。必読。

そういえば『ザ・フリントストーン』では今年はほかにも興味深い人選が続いているが(特に「か」行のゲストが面白い?)、7月23日(土)分の加藤則芳さんの放送分もきっちり読んだ。

ちなみに、得意分野がやや異なる? でも同世代の関野さんと加藤さんが座談会で同席して意見交換していた10年以上前の雑誌記事を先月に発掘したのだが、それを最近改めて興味深く読んでいたりもしている。