●映画『岳 -ガク-』は公開前の宣伝の多さには参ったが、予想以上に良かった(ネタバレを少々含む)

7日(土)に公開された今年の山・旅関連の映画で特に注目? の『岳 -ガク-』、事前に応募したいくつかの試写会がすべてハズレたり中止になったりしたので、前売券を買っておいて今週ふつうに観た。昨年の撮影前から僕の周りでも話題にしていたし、そして1年以上心待ちにしていたからなあ。

本ブログでも再三触れているようにビッグコミックオリジナル連載の原作はかねてから読み続けていて(現在で累計380万部だという14冊の単行本もすべて初版を持っている)、でも映像化となるとかなりの部分でいじられて原作に思い入れの深い読者はやはり幻滅するのかな、と半信半疑だった。

が、たしかに結構、特に主人公・三歩と救助隊長・野田を先輩後輩の間柄にしたり(原作では高校山岳部からの同級生・同志)、後半の新人隊員・久美の父親の話を新たに作っていたり、といじっているところはあるが過度ではなく、脚本上は原作どおりの山においての人の生き死にを避けずにきちんと描きつつまとまっていて、予想以上に良かった。

画的には飛騨山脈の穂高・白馬・立山周辺の撮影を基本に、でも雪崩や吹雪の場面はさすがにVFXで、終盤には過去の山岳映画で例えるところの『バーティカル・リミット』のようなぶっ飛んだ描写もあったが、最初と最後の穂高周辺の空撮は良く(一瞬、日本の山だと忘れるくらい)、ほかの夕景なども部分的には木村大作氏の画を超えたか? という映像美もあったように思う。それなりにお金かけているようだし。

まあ宣伝の度合いは公開前の、主演の小栗旬と長澤まさみのテレビ・新聞(主に毎日新聞)・雑誌(主に小学館)への映画宣伝のための露出の多さでもわかる。そんなに宣伝するものなのかー、と数あるマンガ原作の映像作品のなかでも特に思い入れの深くなるマンガなだけに予想以上の盛り上げ方に少々面食らったりもしたが。でもまあふたりとも登る、走る、掴む、切る、背負う、搬送する、表層雪崩に流される、などとスタントなしで「良く頑張った」から、本気度は評価しておこう。

劇中では「山で捨ててはいけないのはゴミと命」というセリフも頻出したが、「命は、命でしか救えない。」という宣伝のキャッチコピーも含めて最近の日本の震災後の状況と安易に照らし合わせるのはどうなんだ? とやや訝しく思いつつも、でもメッセージ性では奇しくもタイミングが合い、生きることを再考するきっかけになる作品だと思う。

ちなみに僕が観た普段よく行く近所のシネコンでも映画のメイキング映像から抜いた写真パネルを展示したり、客から今月末まで期間限定で登山の写真を募って併せてパネル展示したりもしていて、“小栗三歩”が右拳を突き上げている決めポーズ? の大型パネルも含めて宣伝に力が入っていた。原作にどっぷりはまっている者としてはやはりそういう露出ぶりもこそばゆい感覚は多少あるが、せっかく創ったのだからより多くの人に観てもらいたい。

ほかに個人的には、登山の装備について触れる場面がアップも含めて多かったのは道具好きとしてはよだれもので良かった。僕も実際に使っているモノもちょいちょい出ていたし。今回も小道具というか装備面ではICI石井スポーツが大活躍だったわね。

その点も含めてこれからの夏山シーズン、登山業界全体が山ガールとは別の側面からより活気付くといいね。(後半の谷村山荘の場面で平山ユージ氏とともに1シーン出演していた)作者の石塚真一氏はより忙しくなるかもしれないけど。まあとにかく、好機ですよ。

●日本人が例年以上に多く取り付いている今春のエヴェレスト南面

今春の世界最高峰・エヴェレストの登山ではなぜか日本人の属する公募隊が多くなり、しかも北面のチベット側が3年前から中国のチベット弾圧の影響による規制強化に伴って入山許可が出ないためにすべて南面のネパール側(サガルマータ)からの入山に集中していて(登山費用は比較的高価になる)、その様子を3月下旬の出国→高度馴化の段階から注目している。登山業界のなかでも著名なところでは以下のような登山家? や山岳ガイドが入山している。これだけ出揃うのも珍しい。

・石川直樹

★平岡竜石

★野口健+平賀淳

★近藤謙司+平出和也

★倉岡裕之

・村口徳行

名前順はだいたい、今回の登山の動向を自身のブログやウェブサイトで比較的多く出している、そして登山の行程が進んでいる順。それぞれ別の隊で行動していて、天候の兼ね合いで早い隊は9日(月)あたりから登頂を目指していてうまくいけば今週末にも登頂の報が出る、かもしれない。それを逃がすと、モンスーン(雨季)前の天候の良いうちに登頂を狙える好機は例年の傾向を考えると今月中にあと2回あるかどうかだろうね。次は23日(月)前後だとか。

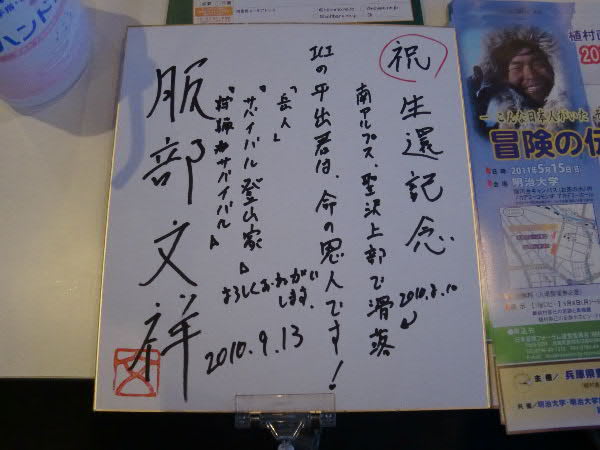

また、今回は撮影目的で入っている人もいて、すでにエヴェレストに5回登頂して(日本人最多)、最近それ関連の本『エベレスト登頂請負い業』(山と溪谷社)も出版されて経験豊富な村口氏はNHKBS『グレートサミッツ』の撮影クルーとして、ほかにもTBS『THE 世界遺産』の撮影隊も入っている。さらに国内の公募隊主催の先駆的な会社「アドベンチャーガイズ」を率いる近藤氏の動向をWOWOWが密着取材中で、(標高5300m? の)ベースキャンプより上で登山経験の乏しい者には困難な高所での動きを(今年2月の服部文祥氏の催しでも会った)その専門家である平出氏が撮るために同行するそうで。WOWOWは普段観られないからよくわからんのだが、今後何か観る機会はあるかなあ。それもぜひ観たい。みっつとも年内に放送するだろうね。

だから今春は、彼ら(★印は隊を率いている人たち)のほかにも公募隊のお客さんも含めると登頂目的で南面を現在登り降りしている日本人は20人近くいるのかね。石川くんが参加中のラッセル・ブライス氏が率いる最大手の公募隊には詳しくは存じ上げないが日本人ガイドもいるみたいだし。日本人だけでも入山料や登山費用を含めて億円単位のお金がこの山に注がれているか。

まあ超有名な世界最高峰だからねえ。こんなに日本人が集中するのは(ひと昔前の大登山隊では登頂メンバーを強さや勢いを隊長判断で選抜して、逆に参加していても頂上まで行けない隊員のほうが多かった頃と違い、各参加隊員が全員登頂を十数人もいっぺんに目指せるのは)日本登山史的にも初めてのことか? でもまあとにかく登頂か否かにかかわらず、生きて還ってきてほしいもの。日本のご時世的にも、死や大ケガに関する報道はできるだけ少ないほうがよいものだ。

そういえば、『岳』の宣伝にも公開前に多少かかわっていて、この山の無酸素単独登頂を目指し続けているあの人は今春は別の山へ行っているが、これだけ各国の登山隊が集中して日本人も多くなると登山ルートの混雑度の問題よりは話題性で埋もれてしまうことを危惧して、春よりも登る気象条件的に困難で入山者の少ない秋にあえて行くことによって目立ちたい、という欲もあるのかね。

●『BE-PAL』5月号・6月号の野田知佑×加藤則芳の対談は“アウトドア”に敏感に反応する人は要注目

野外系雑誌で最も勢いのある『BE-PAL』が今夏で創刊30周年を迎えるが、その前に特別企画として5月号と6月号の2号連続計8ページで現在の日本の野外業界の重鎮である野田知佑と加藤則芳の両氏の対談「僕らが今、話しておきたいこと」が実現し、これは今後も日本の野山で遊ぶというかお世話になるつもりの人はちゃんと目を通しておくべき内容であるね。

加藤氏の新作のアパラチアントレイル踏破本の出版が昨年から遅れている理由が、昨年6月に「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」を発症したことによって遅れていることをこの対談で公表したことによって知った。こればかりは努力や最先端の技術でなんとかなるものではないからなあ……。十数年来のいちファンで数回お会いしたこともあるだけに、僕も野田氏同様にその病によって死へのカウントダウンが始まってしまったことは大ショック。

この対談、2号連続のいち企画だけで終わらせずに、もっと回数を続けるなり、もしくは加藤氏をホスト役として対談相手を複数立てるなりして、1冊の本にまとめるべきだと思う。その相手役を勝手に考えると、国立公園や歩き旅やジョン・ミューア・トレイルつながりで、C.W.二コル氏、石川徹也氏、シェルパ斉藤氏、ホーボージュン氏、(加藤氏の本の内容に軽くツッコミを入れてもいるけどあえて)村上宣寛氏、土屋智哉氏、(最近の歩き系の若手で目立つ)舟田靖章氏、などなど。小学館か山と溪谷社で、もしくはほかに両氏の付き合いのある新潮社・文藝春秋・平凡社・地球丸、なんなら加藤氏の古巣の角川書店ででもよいので、ちゃんと企画してやるべきですわ、これは。

●『ワンダーフォーゲル』も悪くない

すっかり忘れていたわけではなくて触れるタイミングを逸していたが、3月に山と溪谷社の季刊誌『ヤマケイJOY』が隔月刊誌『ワンダーフォーゲル』に新装刊された(だから、表4の雑誌コードがムックではなくちゃんと雑誌扱いなのよね)。

『ヤマケイJOY』の軽い雰囲気が好きだったいち読者としてはそのいきなりの路線変更ぶりがとても不安だったが、新装刊記念の4月号は山関係の著名人の話が頻出していたこともあってご祝儀感覚で1000円出して買って読むと、たしかに軽さは控えめになったのが寂しくはあるが、もうちょい突っ込んだ読み物になっていて内容も雑誌の厚さも増して、これはこれで悪くないかも、と思った。それでも山岳部然とした重苦しさはなくて(そこは『山と溪谷』と『ROCK&SNOW』に任せるのか)、より裾野の広いワンゲル的なノリとレベルの内容ですわ。

で、10日(火)に2冊目の6月号が発売されたので早速(今月は金欠なので買わずに)読むと、表紙も含めてその落ち着いた路線でいくのだな、と今後の傾向は掴めた。本家の『山と溪谷』とどう差別化してゆくのか、これから見ものやね。普段からの『山と溪谷』『岳人』『PEAKS』と山岳系月刊誌3誌の毎号チェックに追加して隔月の刊行ペースに付いて行くのがさらに大変になるけど。

ただ個人的にはもちろん記事に好き嫌いはあって、例えば6月号の山小屋特集なんかは(基本的にテント派なので)普段は好まないクチなのだが、特に奥秩父・十文字小屋を(最近各誌でコンビ活動が目立つ)角幡唯介×西田省三が担当していたりして、こういうところもちゃんと読み物になっているから面白かった。僕は奥秩父好きを学生時代から吹聴しているが、十文字小屋はなぜかまだ未踏なのでいいかげん行かなければ、山小屋も見直そうかと早速、感化されたぞ。

●『週刊ポスト』の服部文祥×高野秀行×内澤旬子の食肉鼎談は問題発言続出と受け取るべきか否か

最後に旅とはあまり関係ないかもだが、今週の『週刊ポスト』5月20日号に、服部文祥×高野秀行×内澤旬子という3人のノンフィクションの書き手による「世界食肉紀行」なる題目の鼎談が掲載されている。

この鼎談、高野さんと内澤さんのツイッターのツイートでは催されたことはなんとなく掴んでいたが、登山や辺境の旅のなかで動物を殺して食べること、しかもゲテモノに偏らずに牛、豚、山羊、馬、羊の「5畜」以外の誌面上は「マイナーミート」と呼ばれる肉も含めて(それらがなんの肉かは記事を読んでほしい)、あらゆる動物の「肉」を食べる背景や姿勢や思い入れなど、濃い、珍しい? 内容になった、のか。

普段から3人の書くものを読んでいない一見の読者からすると問題発言続出なのかもしれないが(震災の影響でその直後はなかなか出せなかった? 鼎談後半の服部発言は特に)、死ぬまで菜食主義を貫く強いこだわりというか覚悟がなければなんだかんだ言ってもほかの動物を食べなきゃ生き延びられない現代人はもっと突き詰めて考えてゆくべきことだな、うーむうーむ、と考えさせられる。

これもできればノーカットで、さらに回数を重ねたりもして1冊の本にまとめると良いと思うのだが。学者や専門家肌ではない、脂の乗った? 40代の行動者の視点から語られているのも面白いし。

また、鼎談を読んでもうひとつ思ったのが、先日も触れた週刊少年サンデー連載『銀の匙』でも農業高校の家畜の飼育実習を通じて牛や鶏や馬を食べることにも徐々に触れつつあるので、こちらも今年は併せて注視する必要があるか、と思った。

そういえばポストもサンデーも小学館の雑誌だ、と気付いたが、今年の小学館はそんなふうに食から「命」を再考する路線なのだろうか。最近は奇しくものタイミングで焼肉店のユッケの問題も発生してしまったし、食肉の扱い方からの見直し方もアリだと思う。これもヒトの生き死にに関する大切なことだから。

※当日の追記

上記の本文は今日の昼すぎに書き上げたものだが、先程、エヴェレスト関連で同じく日本人で登っていた尾崎隆氏が昨日、頂上直下で亡くなったという報道が飛び込んできた。

民放の世界遺産の番組の取材らしい、と断定的な報じ方ではないがおそらく『THE 世界遺産』のことだろう。これは誰かが登っているだろうとは思ってはいたが植村直己冒険賞も受賞している尾崎氏だとは知らなかった。今後、放送できるかどうか微妙なところだ。

となると、僕も聴きに行くつもりの明後日午後に東京都・明治大学で行なわれる「2011日本冒険フォーラム」でもこのことは少々触れることになると思う。

※15日(日)の追記

誤字を訂正し、やや追記とリンクを追加した。

※17日(火)の追記

15日(日)の「2011日本冒険フォーラム」、聴きに行った。

植村直己の生涯について、それに植村直己冒険賞関連のことも触れるかと思ったがそうでもなく、登壇したゲストやパネリストをとにかく深く掘り下げる感じで、それはそれで良かった。開会直後に、先の尾崎氏のことや東日本大震災についてなど、900人程度は訪れていたと思われる聴衆それぞれが何事かに想いを馳せる時間を設けていたし。

後日(秋頃?)、植村の故郷で主催者の兵庫県豊岡市の取り組みも含めたこの催しの記録集が出るそうなので、地平線会議の報告会のように濃ゆい内容だったのでまとめるのが大変そうだが、それを待つことにしてここでは詳しく触れないことにする。

でも特に印象深かった発言を軽く挙げると、

・天野和明「先輩後輩として付き合うとふつうの人なのに、死ぬと聖人化される」

(山で亡くなった明治大学山岳部の先輩、加藤慶信を引き合いに。同様に人情味のあった植村が国民栄誉賞を受賞したことは良かったことなのか? とかも絡めて)

・服部文祥「服部文祥≒関野吉晴、松原英俊≒山野井泰史」

(自分のように行動よりも思考が先に立ってしまうか、それよりも周りの言い分に左右されずに媒体露出にも目もくれずに本能的にただ好きだから行動し続けるか、みたいな自他の評価)

が面白かった。ほかにもたくさん。

あと、エヴェレストは先週末は急激な天候悪化でほとんどの隊が標高7000m超に達しても撤退し、でも今週にまた回復して好機が生まれそう、と登れるか否かの判断が難しくなっていて、1週間後の見通しなんて無駄な感じやね。まあモンスーン直前直後のヒマラヤ登山はそんなものか。

※20日(金)の追記

エヴェレスト、日本人のいる隊が3隊、今日登頂したようね。良かったね。あとは無事にベースキャンプまで帰ってくるといいね。

※31日(火)の追記

エヴェレスト日本人関係の続き。26日午前に近藤氏の隊とNHKBS『グレートサミッツ』の隊も登頂した。だから後者では村口氏が6度目の登頂ということになるのか。凄い。本の出版をもう少し遅らせて、この模様も収録できたらなお良かったのかも。

で、29日(日)午後にNHKBSプレミアムで『グレートサミッツ』の生放送があったのだが、それは生では観られなかったがDVD録画はあり、ゲストも豪華だったらしいので後日しっかり観る。そして保存しておこう。

にしても、今春の特筆すべき? 日本人の多さは山関連の媒体のほかに特に野口健・石川直樹のふたりは雑誌連載などで追々触れるだろうけど、ほかの公募隊のお客さん目線からも聴いてみたいよなあ。みなさん個人でブログとかやっているのかなあ。

7日(土)に公開された今年の山・旅関連の映画で特に注目? の『岳 -ガク-』、事前に応募したいくつかの試写会がすべてハズレたり中止になったりしたので、前売券を買っておいて今週ふつうに観た。昨年の撮影前から僕の周りでも話題にしていたし、そして1年以上心待ちにしていたからなあ。

本ブログでも再三触れているようにビッグコミックオリジナル連載の原作はかねてから読み続けていて(現在で累計380万部だという14冊の単行本もすべて初版を持っている)、でも映像化となるとかなりの部分でいじられて原作に思い入れの深い読者はやはり幻滅するのかな、と半信半疑だった。

が、たしかに結構、特に主人公・三歩と救助隊長・野田を先輩後輩の間柄にしたり(原作では高校山岳部からの同級生・同志)、後半の新人隊員・久美の父親の話を新たに作っていたり、といじっているところはあるが過度ではなく、脚本上は原作どおりの山においての人の生き死にを避けずにきちんと描きつつまとまっていて、予想以上に良かった。

画的には飛騨山脈の穂高・白馬・立山周辺の撮影を基本に、でも雪崩や吹雪の場面はさすがにVFXで、終盤には過去の山岳映画で例えるところの『バーティカル・リミット』のようなぶっ飛んだ描写もあったが、最初と最後の穂高周辺の空撮は良く(一瞬、日本の山だと忘れるくらい)、ほかの夕景なども部分的には木村大作氏の画を超えたか? という映像美もあったように思う。それなりにお金かけているようだし。

まあ宣伝の度合いは公開前の、主演の小栗旬と長澤まさみのテレビ・新聞(主に毎日新聞)・雑誌(主に小学館)への映画宣伝のための露出の多さでもわかる。そんなに宣伝するものなのかー、と数あるマンガ原作の映像作品のなかでも特に思い入れの深くなるマンガなだけに予想以上の盛り上げ方に少々面食らったりもしたが。でもまあふたりとも登る、走る、掴む、切る、背負う、搬送する、表層雪崩に流される、などとスタントなしで「良く頑張った」から、本気度は評価しておこう。

劇中では「山で捨ててはいけないのはゴミと命」というセリフも頻出したが、「命は、命でしか救えない。」という宣伝のキャッチコピーも含めて最近の日本の震災後の状況と安易に照らし合わせるのはどうなんだ? とやや訝しく思いつつも、でもメッセージ性では奇しくもタイミングが合い、生きることを再考するきっかけになる作品だと思う。

ちなみに僕が観た普段よく行く近所のシネコンでも映画のメイキング映像から抜いた写真パネルを展示したり、客から今月末まで期間限定で登山の写真を募って併せてパネル展示したりもしていて、“小栗三歩”が右拳を突き上げている決めポーズ? の大型パネルも含めて宣伝に力が入っていた。原作にどっぷりはまっている者としてはやはりそういう露出ぶりもこそばゆい感覚は多少あるが、せっかく創ったのだからより多くの人に観てもらいたい。

ほかに個人的には、登山の装備について触れる場面がアップも含めて多かったのは道具好きとしてはよだれもので良かった。僕も実際に使っているモノもちょいちょい出ていたし。今回も小道具というか装備面ではICI石井スポーツが大活躍だったわね。

その点も含めてこれからの夏山シーズン、登山業界全体が山ガールとは別の側面からより活気付くといいね。(後半の谷村山荘の場面で平山ユージ氏とともに1シーン出演していた)作者の石塚真一氏はより忙しくなるかもしれないけど。まあとにかく、好機ですよ。

●日本人が例年以上に多く取り付いている今春のエヴェレスト南面

今春の世界最高峰・エヴェレストの登山ではなぜか日本人の属する公募隊が多くなり、しかも北面のチベット側が3年前から中国のチベット弾圧の影響による規制強化に伴って入山許可が出ないためにすべて南面のネパール側(サガルマータ)からの入山に集中していて(登山費用は比較的高価になる)、その様子を3月下旬の出国→高度馴化の段階から注目している。登山業界のなかでも著名なところでは以下のような登山家? や山岳ガイドが入山している。これだけ出揃うのも珍しい。

・石川直樹

★平岡竜石

★野口健+平賀淳

★近藤謙司+平出和也

★倉岡裕之

・村口徳行

名前順はだいたい、今回の登山の動向を自身のブログやウェブサイトで比較的多く出している、そして登山の行程が進んでいる順。それぞれ別の隊で行動していて、天候の兼ね合いで早い隊は9日(月)あたりから登頂を目指していてうまくいけば今週末にも登頂の報が出る、かもしれない。それを逃がすと、モンスーン(雨季)前の天候の良いうちに登頂を狙える好機は例年の傾向を考えると今月中にあと2回あるかどうかだろうね。次は23日(月)前後だとか。

また、今回は撮影目的で入っている人もいて、すでにエヴェレストに5回登頂して(日本人最多)、最近それ関連の本『エベレスト登頂請負い業』(山と溪谷社)も出版されて経験豊富な村口氏はNHKBS『グレートサミッツ』の撮影クルーとして、ほかにもTBS『THE 世界遺産』の撮影隊も入っている。さらに国内の公募隊主催の先駆的な会社「アドベンチャーガイズ」を率いる近藤氏の動向をWOWOWが密着取材中で、(標高5300m? の)ベースキャンプより上で登山経験の乏しい者には困難な高所での動きを(今年2月の服部文祥氏の催しでも会った)その専門家である平出氏が撮るために同行するそうで。WOWOWは普段観られないからよくわからんのだが、今後何か観る機会はあるかなあ。それもぜひ観たい。みっつとも年内に放送するだろうね。

だから今春は、彼ら(★印は隊を率いている人たち)のほかにも公募隊のお客さんも含めると登頂目的で南面を現在登り降りしている日本人は20人近くいるのかね。石川くんが参加中のラッセル・ブライス氏が率いる最大手の公募隊には詳しくは存じ上げないが日本人ガイドもいるみたいだし。日本人だけでも入山料や登山費用を含めて億円単位のお金がこの山に注がれているか。

まあ超有名な世界最高峰だからねえ。こんなに日本人が集中するのは(ひと昔前の大登山隊では登頂メンバーを強さや勢いを隊長判断で選抜して、逆に参加していても頂上まで行けない隊員のほうが多かった頃と違い、各参加隊員が全員登頂を十数人もいっぺんに目指せるのは)日本登山史的にも初めてのことか? でもまあとにかく登頂か否かにかかわらず、生きて還ってきてほしいもの。日本のご時世的にも、死や大ケガに関する報道はできるだけ少ないほうがよいものだ。

そういえば、『岳』の宣伝にも公開前に多少かかわっていて、この山の無酸素単独登頂を目指し続けているあの人は今春は別の山へ行っているが、これだけ各国の登山隊が集中して日本人も多くなると登山ルートの混雑度の問題よりは話題性で埋もれてしまうことを危惧して、春よりも登る気象条件的に困難で入山者の少ない秋にあえて行くことによって目立ちたい、という欲もあるのかね。

●『BE-PAL』5月号・6月号の野田知佑×加藤則芳の対談は“アウトドア”に敏感に反応する人は要注目

野外系雑誌で最も勢いのある『BE-PAL』が今夏で創刊30周年を迎えるが、その前に特別企画として5月号と6月号の2号連続計8ページで現在の日本の野外業界の重鎮である野田知佑と加藤則芳の両氏の対談「僕らが今、話しておきたいこと」が実現し、これは今後も日本の野山で遊ぶというかお世話になるつもりの人はちゃんと目を通しておくべき内容であるね。

加藤氏の新作のアパラチアントレイル踏破本の出版が昨年から遅れている理由が、昨年6月に「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」を発症したことによって遅れていることをこの対談で公表したことによって知った。こればかりは努力や最先端の技術でなんとかなるものではないからなあ……。十数年来のいちファンで数回お会いしたこともあるだけに、僕も野田氏同様にその病によって死へのカウントダウンが始まってしまったことは大ショック。

この対談、2号連続のいち企画だけで終わらせずに、もっと回数を続けるなり、もしくは加藤氏をホスト役として対談相手を複数立てるなりして、1冊の本にまとめるべきだと思う。その相手役を勝手に考えると、国立公園や歩き旅やジョン・ミューア・トレイルつながりで、C.W.二コル氏、石川徹也氏、シェルパ斉藤氏、ホーボージュン氏、(加藤氏の本の内容に軽くツッコミを入れてもいるけどあえて)村上宣寛氏、土屋智哉氏、(最近の歩き系の若手で目立つ)舟田靖章氏、などなど。小学館か山と溪谷社で、もしくはほかに両氏の付き合いのある新潮社・文藝春秋・平凡社・地球丸、なんなら加藤氏の古巣の角川書店ででもよいので、ちゃんと企画してやるべきですわ、これは。

●『ワンダーフォーゲル』も悪くない

すっかり忘れていたわけではなくて触れるタイミングを逸していたが、3月に山と溪谷社の季刊誌『ヤマケイJOY』が隔月刊誌『ワンダーフォーゲル』に新装刊された(だから、表4の雑誌コードがムックではなくちゃんと雑誌扱いなのよね)。

『ヤマケイJOY』の軽い雰囲気が好きだったいち読者としてはそのいきなりの路線変更ぶりがとても不安だったが、新装刊記念の4月号は山関係の著名人の話が頻出していたこともあってご祝儀感覚で1000円出して買って読むと、たしかに軽さは控えめになったのが寂しくはあるが、もうちょい突っ込んだ読み物になっていて内容も雑誌の厚さも増して、これはこれで悪くないかも、と思った。それでも山岳部然とした重苦しさはなくて(そこは『山と溪谷』と『ROCK&SNOW』に任せるのか)、より裾野の広いワンゲル的なノリとレベルの内容ですわ。

で、10日(火)に2冊目の6月号が発売されたので早速(今月は金欠なので買わずに)読むと、表紙も含めてその落ち着いた路線でいくのだな、と今後の傾向は掴めた。本家の『山と溪谷』とどう差別化してゆくのか、これから見ものやね。普段からの『山と溪谷』『岳人』『PEAKS』と山岳系月刊誌3誌の毎号チェックに追加して隔月の刊行ペースに付いて行くのがさらに大変になるけど。

ただ個人的にはもちろん記事に好き嫌いはあって、例えば6月号の山小屋特集なんかは(基本的にテント派なので)普段は好まないクチなのだが、特に奥秩父・十文字小屋を(最近各誌でコンビ活動が目立つ)角幡唯介×西田省三が担当していたりして、こういうところもちゃんと読み物になっているから面白かった。僕は奥秩父好きを学生時代から吹聴しているが、十文字小屋はなぜかまだ未踏なのでいいかげん行かなければ、山小屋も見直そうかと早速、感化されたぞ。

●『週刊ポスト』の服部文祥×高野秀行×内澤旬子の食肉鼎談は問題発言続出と受け取るべきか否か

最後に旅とはあまり関係ないかもだが、今週の『週刊ポスト』5月20日号に、服部文祥×高野秀行×内澤旬子という3人のノンフィクションの書き手による「世界食肉紀行」なる題目の鼎談が掲載されている。

この鼎談、高野さんと内澤さんのツイッターのツイートでは催されたことはなんとなく掴んでいたが、登山や辺境の旅のなかで動物を殺して食べること、しかもゲテモノに偏らずに牛、豚、山羊、馬、羊の「5畜」以外の誌面上は「マイナーミート」と呼ばれる肉も含めて(それらがなんの肉かは記事を読んでほしい)、あらゆる動物の「肉」を食べる背景や姿勢や思い入れなど、濃い、珍しい? 内容になった、のか。

普段から3人の書くものを読んでいない一見の読者からすると問題発言続出なのかもしれないが(震災の影響でその直後はなかなか出せなかった? 鼎談後半の服部発言は特に)、死ぬまで菜食主義を貫く強いこだわりというか覚悟がなければなんだかんだ言ってもほかの動物を食べなきゃ生き延びられない現代人はもっと突き詰めて考えてゆくべきことだな、うーむうーむ、と考えさせられる。

これもできればノーカットで、さらに回数を重ねたりもして1冊の本にまとめると良いと思うのだが。学者や専門家肌ではない、脂の乗った? 40代の行動者の視点から語られているのも面白いし。

また、鼎談を読んでもうひとつ思ったのが、先日も触れた週刊少年サンデー連載『銀の匙』でも農業高校の家畜の飼育実習を通じて牛や鶏や馬を食べることにも徐々に触れつつあるので、こちらも今年は併せて注視する必要があるか、と思った。

そういえばポストもサンデーも小学館の雑誌だ、と気付いたが、今年の小学館はそんなふうに食から「命」を再考する路線なのだろうか。最近は奇しくものタイミングで焼肉店のユッケの問題も発生してしまったし、食肉の扱い方からの見直し方もアリだと思う。これもヒトの生き死にに関する大切なことだから。

※当日の追記

上記の本文は今日の昼すぎに書き上げたものだが、先程、エヴェレスト関連で同じく日本人で登っていた尾崎隆氏が昨日、頂上直下で亡くなったという報道が飛び込んできた。

民放の世界遺産の番組の取材らしい、と断定的な報じ方ではないがおそらく『THE 世界遺産』のことだろう。これは誰かが登っているだろうとは思ってはいたが植村直己冒険賞も受賞している尾崎氏だとは知らなかった。今後、放送できるかどうか微妙なところだ。

となると、僕も聴きに行くつもりの明後日午後に東京都・明治大学で行なわれる「2011日本冒険フォーラム」でもこのことは少々触れることになると思う。

※15日(日)の追記

誤字を訂正し、やや追記とリンクを追加した。

※17日(火)の追記

15日(日)の「2011日本冒険フォーラム」、聴きに行った。

植村直己の生涯について、それに植村直己冒険賞関連のことも触れるかと思ったがそうでもなく、登壇したゲストやパネリストをとにかく深く掘り下げる感じで、それはそれで良かった。開会直後に、先の尾崎氏のことや東日本大震災についてなど、900人程度は訪れていたと思われる聴衆それぞれが何事かに想いを馳せる時間を設けていたし。

後日(秋頃?)、植村の故郷で主催者の兵庫県豊岡市の取り組みも含めたこの催しの記録集が出るそうなので、地平線会議の報告会のように濃ゆい内容だったのでまとめるのが大変そうだが、それを待つことにしてここでは詳しく触れないことにする。

でも特に印象深かった発言を軽く挙げると、

・天野和明「先輩後輩として付き合うとふつうの人なのに、死ぬと聖人化される」

(山で亡くなった明治大学山岳部の先輩、加藤慶信を引き合いに。同様に人情味のあった植村が国民栄誉賞を受賞したことは良かったことなのか? とかも絡めて)

・服部文祥「服部文祥≒関野吉晴、松原英俊≒山野井泰史」

(自分のように行動よりも思考が先に立ってしまうか、それよりも周りの言い分に左右されずに媒体露出にも目もくれずに本能的にただ好きだから行動し続けるか、みたいな自他の評価)

が面白かった。ほかにもたくさん。

あと、エヴェレストは先週末は急激な天候悪化でほとんどの隊が標高7000m超に達しても撤退し、でも今週にまた回復して好機が生まれそう、と登れるか否かの判断が難しくなっていて、1週間後の見通しなんて無駄な感じやね。まあモンスーン直前直後のヒマラヤ登山はそんなものか。

※20日(金)の追記

エヴェレスト、日本人のいる隊が3隊、今日登頂したようね。良かったね。あとは無事にベースキャンプまで帰ってくるといいね。

※31日(火)の追記

エヴェレスト日本人関係の続き。26日午前に近藤氏の隊とNHKBS『グレートサミッツ』の隊も登頂した。だから後者では村口氏が6度目の登頂ということになるのか。凄い。本の出版をもう少し遅らせて、この模様も収録できたらなお良かったのかも。

で、29日(日)午後にNHKBSプレミアムで『グレートサミッツ』の生放送があったのだが、それは生では観られなかったがDVD録画はあり、ゲストも豪華だったらしいので後日しっかり観る。そして保存しておこう。

にしても、今春の特筆すべき? 日本人の多さは山関連の媒体のほかに特に野口健・石川直樹のふたりは雑誌連載などで追々触れるだろうけど、ほかの公募隊のお客さん目線からも聴いてみたいよなあ。みなさん個人でブログとかやっているのかなあ。