沖は,1871年10月に岩倉の随行員として訪欧しているので,それ以前であろう。

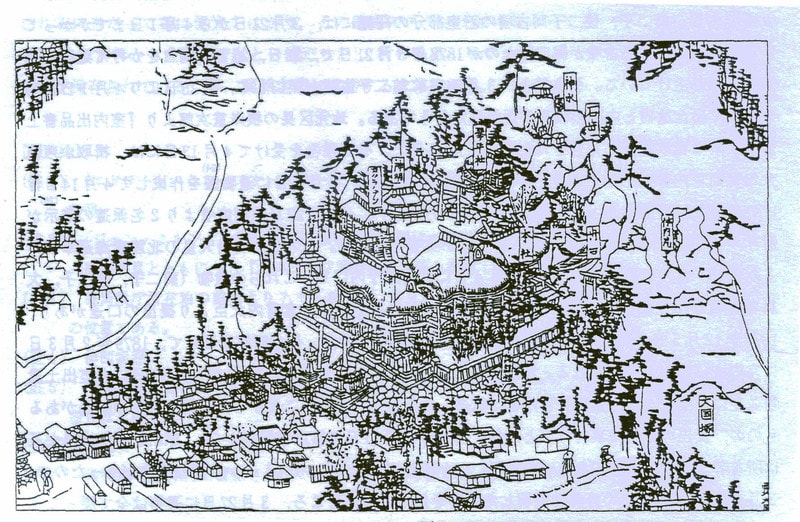

長谷川の案内で大室まで行ったと記している。大室では,地元の古老,根岸や産泰神社の

神主,置登のコレクションを見たあとで古墳を訪れている。

その後は,宿に戻って夕食をとったと記しており,前橋の油屋旅館まで

わざわざ戻っているのか,あるいは現地で宿を探したのか明らかでない。

翌日も引き続き,大室の出土遺物類を見学,実側したりスケッチしたりして一日を、

過ごしたらしい。鰹登のコレクションも再び見に行っている。

9日は、保泉(現伊勢崎市境保泉)に向かって,鈴木のコレクションを見学する。

すでに保泉の資料に関しても,宮内省提出の際に公になっていたもので、

恐らく、サトウは当初から寄る計画でいたのではなかろうか?

この日は熊谷の近くにある,きさらぎ茶屋で遅い昼飯を食べたあと、

鴻巣の塚本旅館に泊まっている。

3月10日は早朝に出発して,板橋で昼飯をとり,古墳があるとされる白山権現に寄って

江戸に戻っている。なお,最後の3日間は神経痛に悩まされたという。

この旅行でサトウの移動した距離は,初日85.7km,2日目が35.5km,4日目53.5km,

5日目52kmと,総距離226.7kmに及んでいる。初日はおそらく,

何かの交通機関を利用したと思われるものの,それ以外のほとんどを徒歩で移動している。

『日記』をみると当時まだ珍しかった異国人に対して,地元住民からは奇異な目で

見られたり,大に吠えられたりの珍道中が統いたようである。

つづく

撰文は、金井烏州である。

撰文は、金井烏州である。