岐阜城天守閣から濃尾平野を見渡す。・・・はるかかなたに伊勢湾・太平洋・・・この時期、霞んでぼんやりしているが、広い。

その昔、目の前を大小の河川が走り河原や湿地帯が点在し、少し離れて農道が縦横に走り、田畑の先に木立に囲まれた集落があり、高台には拠点の砦・城があった。

茶色の大地から所々で煙が立ち上る・・・アースカラーの世界・・・目の前にあったのでしょう

のどかな情景でしょうか?・・・洪水がなく天候に恵まれ、豊作になりますように・・・戦乱が終息するよう祈る毎日。

1560年5月、信長、桶狭間の戦いで今川義元を討ち取る。この時、信長の居城は清州城でした。

休む間もなく、道三亡き後敵対している北の美濃・斉藤軍に攻め込む。

6月、8月と西美濃(墨俣)に拠点の砦を造ろうとするが・・斉藤軍の反撃に会い撤退する。

重要な攻防の拠点となった墨俣(スノマタ)は、現在観光・資料館として一夜城が建てられているが、合戦当時の場所は川を挟んだ南側といわれている。

江戸時代初期と思われる古地図を見ると、当時の雰囲気が多少伝わってくる。

右から木曽川、中央の上部右から長良川、そして中央やや左に揖斐川(イビガワ)、これらの三大河川に中小の川が流れ込み、下流では輪中が出来ている様子がわかる。

このような地形の中を、合戦になると大軍が移動する。

洪水になると河川の流れが大きく変わり、さらに湿地帯も拡大し、大軍が行進できる街道を確認することも諜報活動で重要なことだったでしょう。

1561年5月11日 斉藤義竜が急死した。(義竜は弟2人を殺害し、父斉藤道三を1556年4月長良川で討っている。これ以降信長と敵対する)

信長は、翌々日(5月13日)美濃に攻め込む・・・どのようなコースで北上したのでしょう。

織田軍約1500人、清州城から西に約20km、木曽川・長良川を渡り輪中の勝村(岐阜県輪之内町の南、旧平田町)に布陣する。

翌14日、長良川と犀川(イビ)が合流する(当時は木曽川も合流していたようです)北方の墨俣から斉藤軍が、豪雨の中約5000人、迎撃に動き森部まで進んできた。

下図は、最近の総理府の地形図です。

この動きを知り信長軍、長良川に沿い北上し、森部(岐阜県安八郡安八町森部)の敵勢に殺到した。

数刻にわたる乱戦の後、信長軍が数では劣性であったが、斉藤軍沼地に足を取られたりで大勝する。

この後墨俣を奪い、ここを本陣に北の十九条にも砦を構えた。

23日、態勢を立て直した美濃勢が、十九条に攻め込んでくる。

十九条の北方、十四条で合戦となる。

墨俣の本陣に援軍要請するが、信長軍劣勢。信長軍、軍を取りまとめ、更に北に位置する西軽海の古宮に陣を張る。

・・・夜半、攻めてきた美濃勢を撃退することに成功する。・・・美濃勢、夜間に撤退する。

信長軍も翌朝戦場を後に墨俣へ戻る。(信長公記)

しかし、美濃の攻略はできずに撤退する。

斉藤軍の有力武将で西美濃三人衆と呼ばれるのが、大垣城の氏家直元(ウジイエナオモト)出家後、卜全(ボクゼン)と名乗る、曽根城の稲葉良通(イナバヨシミチ)/一鉄(イッテツ)、北方城の安藤守就(アンドウモリナリ)。

・・・後に信長の家臣となる・・・

1562年3月 美濃を攻める・・・撤退・・・(戦場に行くだけで大変ですね)。

そこで居城を北に移そうと考え、1563年のある日、信長公、家臣を引き連れ遠出した。

二之宮山の高所に登り(犬山市二之宮)「この地に築城する」と突如宣言した。(参考、下図に地図)

清洲は、当時人口数万人の大都会です・・・清洲に帰ると家臣団、清洲の町民も迷惑な話で大混乱におちいった。

移転は決定事項、準備が進む・・・すると、「やはり、小牧山にする」といって移転先を変更した。・・・・・ここに信長公の知略があった。

難所の二之宮への移転を表明し、その後、場所を移りやすい小牧に変えたことで清洲からの移転そのものに対する不満をやわらげたのである。(信長公記)

小牧山:独立した峰で標高は86m、清洲から約10㎞、当時は木々が生い茂る原野だった。

山頂に本丸御殿、そして二の丸、三の丸と五段の曲輪(クルワ)、南斜面に大手道が作られ、道の両側に家臣の屋敷が並び、中段に馬場があり、裾野には堀と土塁で囲まれた武家屋敷が並ぶ、さらに多くの長屋に足軽や雑兵、各種職人街と続く城下町が現れた。

1563年(永禄6年)春、小牧山城を3ヶ月で築城し、新たな城下町に家臣団・町民も移ってきた。

木下藤吉郎(雑兵数十人を束ねる足軽組頭)は侍が住む地区に100坪の屋敷が持てた。

・・・ここからどう攻めるか?

目前に於久地城、その先に犬山城が見える。

犬山城:木曽川沿いの標高88mの丘に築かれた平山城。現在の国宝「犬山城」 HPより

城主の織田信清(信清の父信康は、織田信長の父信秀の弟で、信秀の誠実な家臣、斉藤道三との戦いで戦死)は信長に反抗的で美濃衆と連携の動きがあり、まずは犬山城の攻略。

当時、侍は合戦で敵武将の首を捕るために鍛錬をし、合戦の後は討ち取った首を持ち帰り、翌日の首実検で有力武将と認められれば褒美と出世が約束されていた。

侍は手柄を上げられる合戦が待ち遠しいが、自分の首を掛けての出陣となる。

自軍の武将・人材は貴重であり、戦わず諜報活動で敵の勢力を減少できれば有利になる。

・・・・諜報活動で実績のある斉藤家の元家来であった槍の名手、森与三可成(ヨシナリ)。

・・・・吉野(キチノ)の兄・生駒八右衛門家長、木曽川の中州や河原で生活する川中衆、彼らの頭領の鉄砲の名手、蜂須賀小六(本名、蜂須賀彦右衛門正勝)。

・・・・そして放浪時代生駒屋敷で世話になり織田家に雑用係として仕え、信長の草履取り・足軽組頭(配下の兵は藤吉郎の家来ではなく、織田家からの預かり)に出世した話術の達人、木下藤吉郎。

彼らに犬山城と周辺の攻略を命じた。・・・調略は、圧力と誘惑・・・。

小牧山城から連日響く築城の音、そして威圧する天守閣が姿を見せると、犬山城内ではいつ攻め込まれるか恐怖感に襲われていた。

・・・最初に犬山城の有力武将、黒田砦の和田新介を寝返らせた・・・(味方になる約束をすると、即行動で効果が要求される。)

味方となった和田は信長軍の介添え丹羽五郎左と共に、於久地砦の中島左衛門を説得し信長軍に寝返らせることに成功する。

犬山城の周囲、残るは北側、木曽川を挟んで斉藤軍の伊木城、上流に鵜沼(ウヌマ)城さらに上流に猿啄(サルハミ)城・・・・

これら美濃からの援軍が送れないように、伊木城主を織田側に寝返らせ、鵜沼城を取り囲む、その上流の猿啄城も落城させた。

間もなく鵜沼城主が降伏してきた。

周囲の脅威をなくして、犬山城を攻撃開始する。(織田戦争と呼ばれた)

1564年(永禄7年)敗北が決定的になると、城主の信清は城から逃げ出し犬山城は落ちた。

長く続いた織田ファミリー内での争いに終止符を打ち、尾張は信長によって統一された。

・・・稲葉山城の東側の勢力、東美濃の攻略に乗りだそう。

nnn・・・ 難攻不落の稲葉山城が乗っ取られた ・・・ という情報が入ってきた。

織田軍、数日の諜報活動で判明したことは、

・・・若干21歳 竹中半兵衛重治(西美濃の岩手城主)が、人質である弟の病気見舞いと称し、17人の家臣と稲葉山城に入城した。

その際、長持ちに武具を隠して持ち込み、夜間に武装して城内の守将を切り伏せた。

城内の混乱に乗じて、舅(シュウト)の安藤守就ら西美濃三人衆の軍勢を城内に引き入れると、国主の斉藤龍興は降伏し、城を出たと言う。

・・・噂の通り、一夜にして稲葉山城が乗っ取られている

そして、無名の竹中半兵衛の名が諸国に知れ渡った。

・・・しかし、なぜ竹中半兵衛は城を乗っ取ったのか?・・・国主を殺害せず追い出したのか?

信長は事情が分からないが、急ぎ竹中半兵衛に使者を出す。

「2郡10万石で城を開け渡してくれ、半兵衛様には織田家の重臣として迎える」と、誘ってみるが半兵衛は応じない。

信長が条件を「美濃半国」に上げると、半兵衛は、「お考え違いをなされているようです、欲で城を奪ったのではなく、斉藤龍興に日頃の行いの反省を促すための行為です」

「上総介殿は美濃半国で城を譲れと言われるが、日本半国でも気持ちは変わらない、城は持ち主に返すつもりです」と言う。

使者が、「譲らぬと言うなら、攻め潰す」と脅すと、「半兵衛、弓矢にてお相手つかまつりましょう」と応対した。

実際、半年間占領した後、龍興が詫びを入れると半兵衛は、関係者に報復をしないこと等と条件を付けて城を後にし、家督は弟に譲り、若くして一線から身を引いた。

・・・その後の竹中半兵衛の消息がつかめない・・・。

現在の岐阜城から西南側、西美濃、そして関ヶ原方面

信長は、後方の三河の松平家康と同盟、東の武田晴信(後に出荷して、信玄)とも友好、西の浅井長政とも友好・・・越後の上杉輝虎(後に出家し、謙信)にも貢物を贈り敵対状況にはない。

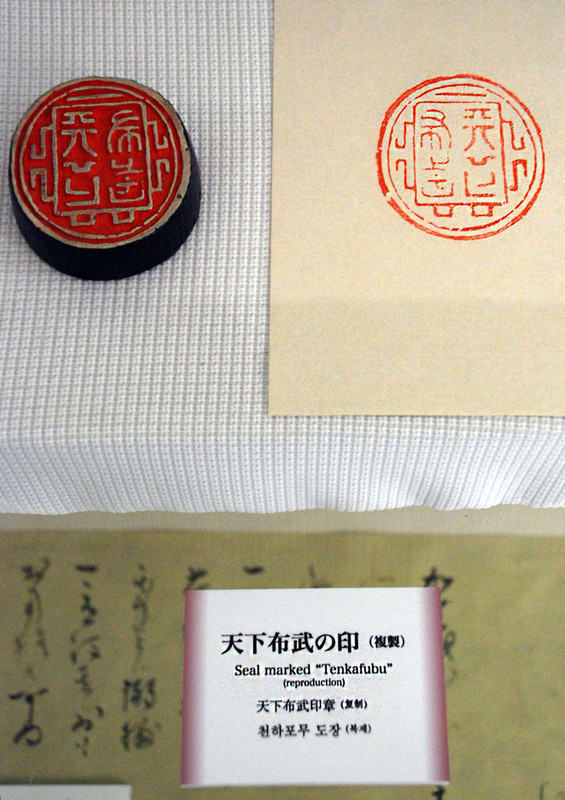

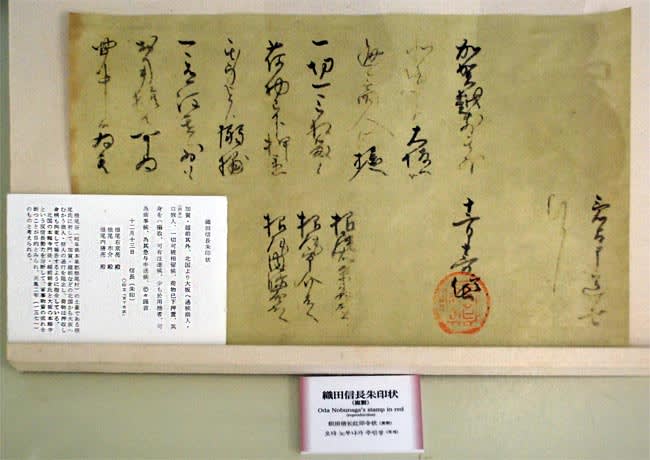

残すは稲葉山城攻略、美濃を平定しその先に京の都が・・・もうすぐ 天下布武!