この宮殿も大聖堂同様、時の権力者が空前絶後な建築物を願望していますから完成までには時間がかかっています。

1682年、国王ルイ14世は、約20年かけてヴェルサイユに宮殿を仮オープン、(日本は、五代将軍徳川綱吉の頃)パリから遷都しました。なぜパリのルーブル宮殿を捨てたのでしょう。

1643年に5歳で即位していますから着工が1662年24歳頃、遷都が44歳頃です。

5歳で国王になると父親の幼少時代と同様に母后が仕切りました。父親(ルイ13世)も9歳で即位(1610~1643年)しています。

この幼少時代、母后の腹心が支配階級の仲間、大貴族の権力を奪う政策を行い、貴族から乱を起こされ・・・腹心も、国王一家もパリを脱出、各地を転々とした辛い経験があり・・・ルイ14世は終生パリを嫌ったといわれています。

ベルサイユ着工後の1664年に、当時の宮殿・ルーブル宮 東正面改築の設計を、超有名人・バロックの王者としてヨーロッパ中に君臨していたベルニーニをパリに招いて依頼しています。

しかし、そのベルニーニの案は何と不採用になります。何かがあったのでしょう・・・

この宮殿にもベルニーニの作品があります。・・・(後程、ルイ14世の胸像の所で)

現在の形に完成したのは、ベルサイユ宮殿着工後200年、19世紀の前半と言われています。

・・・・・

宮殿2階、北西側に豪華な国王の七つの部屋(各部屋の呼び名は多種あります)が続きます。自称太陽王 ルイ14世がイタリアの宮殿を参考に、権威の象徴として豪華絢爛な装飾を施しています。

ヘラクレスの間に続いて次が、「豊穣の女神の間」・・・夜になると軽い飲み物が提供された場所とあります。(パンフレットより)

古代ギリシャでは人々に土を耕す人間に、収穫という贈り物を与えてくれる女神様として古くから親しまれ豊穣の女神・偉大な女神とされています。

写真を省略し次の間・・・

「ヴィーナスの間」 天井に「ヴィーナスが神々と精霊を従えた絵」が描かれていますが、古代ギリシャでは金星(ヴィーナス)と関連付けられています。

ヴェルサイユ宮殿全体の装飾のインスピレーションが惑星としての太陽系に求められているからです。(ヴェルサイユ・国王の大居室から)

主役はルイ14世の青年像(ギリシャ神話のイメージでしょう);右手は指揮杖、左手にはメヂューサの盾と言われるが? ジャン・ヴァラン作

・・・

次の間に進むと、「ダイアナ(月)の間」「ディアナの間」 古代ギリシャでは、狩りの女神ディアネ、天井中央部分に航海と狩りをするディアナの絵が描かれています。

天井から正面の壁面へと視線を下げ、この部屋を見渡す

ルイ14世の頃、この部屋はビリヤードの間として利用され、拍手を送る夫人たちのために二つの壇が作られ、王の素晴らしいプレイのたびに拍手が送られ「拍手の間」とも呼ばれたともあります。

そして正面の壁、中央台座の上に

風薫る男性像 ・・・ これも、ルイ14世・・・胸像が置かれている。

何となく・・・優美、これがベルニーニの作品です。1665年作

1665年、フランス国王ルイ14世に招かれローマを立ちます。ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ、満66歳、頭脳と手先を使っている方は、ミケランジェロもそうですがこの年でもまだまだ現役です。

多くの商業都市を抱えたイタリアに比べフランスは農業国、発展途上であり、パリも芸術の街にはほど遠い時代でした。

ルーブル宮の改築案、ベルニーニはルイ14世の希望を入れプランを出すが、芸術よりは実用性・快適さを主張する監督官コルベールと対立します。

ここはフランス・・・第3案は?・・・このプランを国王が気に入り決定したそうです。

しかし、コルベールは、その後決定を引き伸ばす。・・・この間ベルニーニは、国王ルイ14世を・・・20代の若き英雄として、胸像の制作を開始しています。

発展途上のフランス人からは、傲慢とも思えるイタリア人に対抗意識が強く、国王の主席画家や王室建築家、宮廷人らと、コルベールは決定していたベルニーニの案を・・・闇に葬る。

当時のイタリア半島出身の芸術家は、仕事の依頼に対して前払いを要求したり、フランス宮廷の人間をあまり信用していなかったという話があります。

ベルニーニは、満82歳を目前にして1680年11月28日亡くなっています。

そして次は、火星(マルス)の間

天井画は、狼たちが引く戦車に乗ったマルスが描かれています。

他にも左右に豊穣、至福、勝利など多くの作品が掲げられ、側面の壁には

「ルイ15世」と、そして「マリー・レクザンスカ」夫人の肖像画が掛けられています。作 カルル・ヴァン・ロー

ルイ15世は、2歳の頃父が亡くなり、5歳の1715年には叔父のルイ14世が亡くなり、叔父と同じ5歳で王位についています。7歳年上のポーランドの王女マリー・レクザンスカと、15歳で結婚しています。

政治は人任せ、愛人を多く持つことが趣味。私生児61人?。第二夫人(愛妾)は公式な席に同席するので、宮殿には愛人の売り込みも多く、高級娼婦から身分を貴族に捏造し、晩年の王に愛妾としてジャンヌ(デュバリー伯爵夫人)を宮殿に送り込んだ話も有名?・・・

国王の死期が迫ると愛妾の利権に集まった人々が一気に離れていきます。愛妾が宮殿から追放されるからです。

容態の悪化を悟った国王は、・・・地獄に落ちる事はできない。聖職者を呼び・・・神の許しを受けなければ・・・カトリック教は愛妾との生活は罪であり認めていない。

ルイ15世の告解(コッカイ)は王子によると16分かかったという。間もなく64歳で天然痘により亡くなります。

・・・この時代、カトリック教会の腐敗・堕落は相変わらず続き、高級僧侶は国土の10%を所有し、農民から吸い上げる税金で豪華な生活を送る特権階級でした。約12万人(0.05%)くらいでしょうか、第一身分と言われます。

カトリック以外の新教は、どうしてたのでしょう? ルイ14世の先々代が新教徒の弾圧を止め、信教の自由を認め(1598年)ていますが、・・・・その後、ルイ14世の愛人(カトリック信者)が信教の自由を廃止するよう王に迫り、廃止(1685年)が決まると中産階級が多かった新教徒は大量に国外亡命しています。

特権階級には、第二身分の貴族が約38万人(1.5%)、他は第三身分・・・金融業・武器商人や、奴隷貿易で稼ぐブルジョワが100万人、農業以外の職人・労働者の庶民が200万人、農民が2、300万人(約85%)

ルイ14世の時代でフランス人の読み書き能力は30%未満、女性は男性の半分、

ルイ15世の時代1790年頃で男性が47%、女性が27%くらいのようです。

次が、「マキュリー(水星)の間」、「メリクリスの間」

天井画は、2匹の雄鶏が引く戦車上のメリクリウス が描かれています。寝台が豪華で「寝台の寝室」とも呼ばれています。

豪華なベルサイユ宮殿を建てたが、戦争をするたびに資金調達が厳しくなり、装飾的な寝室の調度品、銀製机・鏡・薪載せ台・銀細工のシャンデリア、銀製の手すり、金銀の糸で織った織物・・・ルイ14世の時代から、次々と手放すことになったようです。

アポロン(ギリシャ神話の太陽神)の間・玉座の間、

・・・ルイ14世時代は絶対王政の最盛期、ボシュエの王権神授説を王が採用し、地上において神を代表するものとして絶対的な権力を持つことになる。

自らを太陽系の中心、太陽になぞらえたから「太陽王」とも呼ばれる。

この部屋が最も豪華だったようです。天井画は、アポロンの太陽の戦車 作:ラフォッス、

ベルニーニがパリに来る1年前の1664年に国王の首席画家となったル・ブランが、最初の王宮装飾をこの部屋で担当しています。しかし、完成は19世紀にドラクロワによってとあります。

鏡の回廊(1679-84年)、平和の間と戦争の間(1685-86年)などもその後担当していますが、高級官僚だったコルベールと共にベルニーニの作品を葬ったル・ブランも、コルベールが1683年に死去すると、ライバルが重用されるようになり、以後はキャンバス絵に専念しています。(ベルサイユHP)

次は角部屋の「戦争の間」、そして、長い「鏡の間」があり、その先の角部屋が「平和の間」と続きます。

壁に飾られた楕円形の浅浮彫りは、ルイ14世が敵を蹴散らしている姿、・・・天井画はフランスの勝利をたたえ、周りは敵国ドイツ・スペイン・オランダの敗者が表現されています。

次の「鏡の間」、鏡の回廊、大回廊とも呼ばれる

宮廷人や外部からの訪問者の通路、待ち合わせと出逢いの場所として利用されていました。

「戦争の間」から「鏡の間」を

時に儀式の場(外交使節団の接見や王族の結婚式の舞踏会・遊戯)で最大限の威光を示すには、奥の平和の間に続くアーケードを閉じ、玉座は回廊奥の壇上に設置された。

向かって右が広大な庭園で手前に二つの長方形の水面があり、光の反射が回廊を明るく照らしています。

回廊の左に手前から「閣議の間」、中央左に「王の寝室」、その先左に「牛眼の間」があります。

回廊に入ろう・・・

回廊中央から、入口方面の天井を眺める。

天上の絵画は、ルイ14世が、1661年戴冠以来18年間の政治・経済、成し遂げた偉業、戦争・外交・フランス王国の歴史などが描かれています。省略

回廊中央から、反対側の「平和の間」のほうを眺める。

全長73m、幅10.5m、高さ12.3m、回廊の各々の窓の正面(回廊の左側)に、整然とアーチが掛かった17のアーケードが並び、このアーケードに当時貴重な鏡が合計357枚も使用されています。・・・鏡の回廊です。

宮殿建築には多額の国費が投入される、公共事業でしょう・・・フランスのガラス工場が発展します。(晩年には、支払いが遅れるのが普通になり、業者は割増しの請求をすることになる)

そして、回廊の中央部左、鏡のアーケード裏側に王の寝室があります。王の起床・就寝も毎日の儀式であり、王の寝室の隣に従者の控えの間があります。

控室の一つが「牛眼の間」楕円形の窓が牛の眼のようで・・・、豪華な室内・・・省略、そして隣が

「王の寝室」・・・コの字型の宮殿中央部で東に面している。寝台に朝日が差し込み・・・太陽がこの寝台を中心に昇る・・・

このブルボン朝(ルイ王朝) 国王は、行政・司法・軍事全ての分野で貴族などから制約を受けない、絶対的に王の権力(統治権)を行使できる体制を目指した。

この絶対主義を正当化するために、王権は神から直接与えられたもので、神以外に一切の責任を負う必要が無いと主張している。

ルイ14世、太陽王・・・王の法令を批判する貴族に対して、「我を措(オ)いて国家はない。国家、それは我(君主)のことである」と述べたと、当時の啓蒙思想家の書にあるそうです。

1715年9月1日、扉上に「洗礼者ヨハネ」「マグダラのマリア」など数々の絵画が掛けられているこの寝室で、ルイ14世は亡くなっています。

臨終の言葉・・・「ああ、私は馬鹿だった」とつぶやいたとか?・・・国家の財政破綻を気にしていたのか?・・・朕は最後の審判で復活できるか?と気にしていたのか・・・。

パリの大司教を呼んで、告解(コッカイ)をしたんでしょうね?・・・、国王が罪業とした本人の判断基準を、側近が記録に残してほしかったですね。

太陽王ルイ14世が77歳で没したとき、国民は歓喜の声を上げたといわれています。当時、王族・君主制度があるのはあたりまえで、庶民から大きな反対はなかったと思われます。

・・・、生まれた時と同様に、亡くなった知らせに歓喜の声が・・・・と記録に残されると・・・。すでに、フランス革命の芽が、啓蒙思想が生まれていたのでしょう。

暖炉の上 アントワーヌ・コワズヴォ作 ルイ14世の胸像

続いて、・・・「閣議の間」・・・省略

金に糸目をつけずひたすら豪華絢爛に飾り立て、天井画、肖像画、絵画に埋め尽くされた部屋を見続けて、・・・皆の者、我はこのように権力があり、地上においては神として崇拝され、やがて太陽王として神話となる・・・偉大な国王だ!・・・と何度も聞かされ、見飽きてしまった。

回廊に戻り、庭園を眺めよう・・・

人口の運河?が見えてきた、解りやすい、大きいことは良いことだ。

この宮殿は、昔訪れているが、ルイ14世が国費を使って豪華な私邸を造らせた。自己PRの豪華な館。その程度のイメージしか残っていないのは、有名な当時のトイレ事情が印象に強かったからでしょうか。

王妃の寝室

南の大花壇に面し、歴代の王妃はこの部屋に常に住んでいたので、室内装飾は何度も模様替えをしています。

1789年からのフランス革命で、豪華な家具類は競売にかけられてしまいます。今日、買い戻しもしているようですが、(有名な観光資産ですから、継続的に設備投資をしなければ・・・)

寝台と手摺は、過去の資料をもとに再度彫り直しされました とあります。

この織物は、多分保存されていた下絵をもとにリヨン(ペルシャや中国ではない)で新たに織り直された物でしょうか。リヨンは絹織物の産地で、非常に高価な製品が主流で、この宮殿だけでも相当の金額です。

ベルサイユ宮殿と言ったら、マリー・アントワネット(1755年11月2日~1793年10月16日没37歳)。

1770年5月16日、未来のルイ16世(1754年8月23日~1793年1月21日没38歳)と14歳で結婚。出身はオーストリアの皇女です。

14歳と15歳のカップルですがもちろん政略結婚で、当時女性は15~20歳で結婚しています。

マリー・アントワネット・・・宮殿に住んで驚いた、叔父の国王ルイ15世が鼻の下を長くして、美人の愛妾ジャンヌ(デュバリー夫人)と政務を行なっている。

叔母(叔父の妹達)VS愛妾VS王太子妃の構図になり、夕食後、賭け事の遊びも愛妾は好きで数千万円負けたり、幼くして宮殿内での交際は苦労が多かったようです。

更に夫(王太子)にも問題があり、夜遊びに熱が入った・・・あきらめていたが20歳頃、嫌がっていた包茎手術をしたので1778年、結婚後8年目にして長女誕生、81年長男、85年次男、更にその後次女と4人の子供が誕生しています。

さて、マリー・アントワネットの肖像画は数多くありますが、この絵は

「会食の間」マリーアントワネットとその子供たち

右側の子供が指をさしている物は、「ゆりかご」・・・ここに産まれたばかりの赤ん坊が描かれていた・・・しかし絵が完成する前に次女が亡くなってしまった。描きかけの顔の輪郭が見えるとか

夫の話を・・・ベルサイユ宮殿最後の君主:ルイ16世はルイ15世の孫に当たり、兄二人が亡くなり1774年、20歳で王位を継いでいます。

ルイ16世は、王室では大豚とか呼ばれ、人は良いが決断力が無く、意志の弱い人物のようです。一方王妃は、首筋をスッと伸ばした気品の良さで、立っても座っても美の女神の彫像と言われた。

・・・この当時、宮廷は腐敗と堕落が続き、財政赤字の埋め合せで度々公債発行(借金)をしています、しかし宮廷の贅沢・浪費は続き、当然風紀も乱れ、いやギリシャ神話風・自由恋愛でしょうか・・・(ルイ16世は、愛妾は持たない)

ルイ王朝の衰退は、以下の一言で良く表現されている。

リシュリー公はルイ16世に向かって「ルイ14世陛下の御世では、人は口がきけませんでした。先代ルイ15世陛下の御世では、人は小声でつぶやくのがせいぜいでした。しかし、陛下の御世になってからは、大声でしゃべっておりますぞ!」

・・・年月が過ぎ・・・

国王として15年、1789年6月3日、自分達の長男(王太子)が亡くなり、パリ大司教にミサを依頼したいが、王室にはお布施にする金が無い。

国王(夫)は、王妃に銀器を売り払ってお金を用意しなさいと命じたそうです。かつては利権で近寄る者たちに、10億円、50億円とバラ撒いていたのが夢のよう・・・

時代が思想を創りだす・・・啓蒙主義運動(無知蒙昧(ムチモウマイ)な状態から人間を啓(ヒラ)く)・・・ヴォルテールは教会の伝統的権威や特権階級を批判し、ルソーは、人間は罪を背負って生れていない、自由なものとして生まれたと説く・・・

特権階級(第一身分の聖職者、第二身分の貴族)が全人口の約2%で、98%の人間を支配していた。議会に参加することがほとんどなかった第三身分(98%)に170年振りに招集の声がかかった、庶民の不満を抑えるセレモニーだ。

しかし、ここから、予想もできなかったドラマが、多くの血が流され展開する。

芝生瑞和著 フランス革命から抜粋

招集される議会の構成は、第一身分300名、第二身分300名、第三身分300名、計900名・・・このままでは第一・第二の特権階級連合には、98%の国民(第三身分)代表は勝てない。

第三身分は、招集される代表者の人数枠で、特権階級と対決する。結果、第三身分は倍増の600名となり、・・・選挙が交付される。

1789年5月2日、決定した三部会(第一身分・第二身分・第三身分)の代表達が、このベルサイユで国王に謁見する。

この時点で議会の採決が多数決で決定するのなら第三身分に勝てる可能性も残るが、部会別での決定では代表者の人数は関係なくなり、特権階級連合で可決される。

代表者の資格審査で直ぐにもめた。部会別での資格審査を求められ、第三身分が合同審査を要求、・・・この第三身分の抵抗で1か月が過ぎる・・・。

実力行使・・・第三身分が一方的に合同審査を開始する、参加しない者は放棄と見なすと宣言。招集する議会名を国民議会と決定。

6月19日、第一身分だが、現実は2/3の205人が下層の僧侶(司祭)で聖職者が割れ、僧侶部会が国民議会に合流。

24日 国王は、国民議会を武力で解散させようとして近衛兵を送ったが、進歩派貴族が剣を手に立ち塞がり・・・断念する。

25日 貴族議員47人が国民議会に合流。国王は数万の外人傭兵部隊を動かそうと・・・、

26日 王権側の貴族・僧侶が、国王に国民議会招集を進言。国王は国民議会招集に譲歩し同意するが、一方でパリとベルサイユに3万を超える軍を集結。

27日 優柔不断な国王は、貴族・僧侶の両部会議長に国民議会に合流するよう勧告をする。国民は選挙で政治意識が高まり、各地で集会が開かれる

29日 市民軍の動員計画、パリには60地区あり、各地区から800名…何と4万8千名の机上計画ができる・・・武器が欲しい・・・

7月7日 憲法制定委員会ができる。

8日 国民議会でミラボーが国王に軍の撤退を要求する提案を演説し、議会は国王に書簡を送って軍隊の引き揚げを要求。

9日 国民議会は立憲国民議会と名を改める。

10日 国王回答、議会の守りに軍を召集した。いやなら議会をパリから90㎞離れた軍の集結地に移す。

11日 国王、財務総監ネッケルを罷免、反動的なブルトィユ男爵任命

12日 29歳無名の弁護士がアジ演説・・・「ネッケル解任は国民への侮辱だ。愛国者たちが虐殺されようとしている。今すぐ武器をとれ、武器をとれ・・・」群集が興奮し、街頭を練り歩く。

夜、54の市民税取立所の内40が炎上した。武器商や貴族の邸宅から武器を探す人々。

13日 パリ市長、妥協して市庁舎の小銃360丁差し出す。市長は廃兵院にも武器を出すよう要請。しかし、院は応じない。

翌7月14日・・・・・(この日が今日の・・・・・パリ祭、花火が上がり市民革命記念日・・・バスチーユ奪取の日となる)

群集が廃兵院(礼拝施設と病院が一体の施設)とバスチーユ(古くは軍事要塞・当時は刑務所)を襲った。

AM9:00~10:00頃、武器を求めて廃兵院へ押し寄せた群衆(7、000~40、000人)と幅がある。やがて市庁舎から代表が廃兵院長官に武器の引き渡し交渉を・・・交渉中に群衆がなだれ込む。抵抗はない。地下から32,000の銃、12門の大砲と白砲が持ち出され銃はその場で分配された。

*近衛兵が駐屯する国王の私有地で、兵士がいるので武器もあるだろうと群衆が押し寄せた。

*一方バスチーユは、400年も前に建てられた軍事要塞を17世紀に国立刑務所になり、王制反対の政治犯などが入れられていた。しかし、この時たったの7名、(4名は偽金造り、2名は精神異常者、1名は近親相姦の貴族)

AM10:30頃代表が要塞内で司令官と交渉、廃兵院から武器を手にした群集も押し寄せてくる。進展しない、群衆が中庭に侵入し戦闘が始まる。

第二の城門が突破できず数時間、午後遅く数門の大砲が到着、砲が門に向け発射され・・・要塞内に侵入した。相手側1名、市民側約100人の死傷者と70数名の負傷者、囚人7名は解放された。

司令官は殺され、勝利の行進の先頭で槍の先に首が掲げられた。市庁舎の前であいまいな態度の市長が射殺され首が槍の先につけられた。バスチーユから連行された3人の士官と3人の廃兵も殺された。

選挙人たちの自治体が市の権力を握り、市民軍の赤・青にブルボン王朝の白を加えた3色の帽章を国民衛兵のシンボルにする。・・・トリコロールカラーが誕生した。

・・・眠っている国王のもとに急報が届く。

「バスティーユが奪取されました。要塞司令官ロネーは殺され、群衆はその首を槍に刺して町中を行進しております。」

「では、反乱だな」

「いえ、陛下、革命でございます」

・・・

1789年8月26日 「人間および市民の権利宣言」・・・人権宣言が立憲国民議会で採択された。

10月4日 パリの主婦6千人「パンをよこせ」デモ行進、パリの市民軍2万人も続き、ベルサイユの国王・議会に、一部は侵入し「王妃の控えの間」まで侵入、マリー・アントワネットは国王の居室に逃げ込む。何人かの死者も出た。

国王ベルサイユ宮殿を捨て、パリに遷都することを同意する。夜10時パリ・チュイルリー宮殿に入る。

1790年7月14日 第1回 パリ祭

1791年6月20日 国王一家、国外脱出を図り、翌日捕らわれ・・・失敗、パリに連れ戻される。

1793年1月20日 ルイ16世に死刑の判決、翌日処刑。

(国王の裁判:1月14日 ①「有罪か否か」:683対28(棄権5)、②「国民投票で承認が必要か否か」:292対423(欠席29、棄権5)、③「死刑にするか否か」:387対334・・・但し、執行猶予付き死刑賛成が26、これを反対に含めると、③’361対360 1票差(従兄弟のドルレアン公は賛成)・・・・・④死刑を猶予すべきか否か・・・結果:No(否)・・・・死刑が確定した。

同年 10月16日 マリー・アントワネット、コンコルド広場で処刑。

・・・・・

ギロチンによる公開処刑、印象に強いですね・・・パリで正式にギロチンにかけられた人数:2600人、フランス全土では1万7千、あるいは4万人という数字があるそうです。多くの血が流れた・・・。

その後も、1796年3月11日 ナポレオンのイタリア遠征始まる。

1798年5月19日 ナポレオンのエジプト遠征始まる。

1804年12月18日 ナポレオンの戴冠式、

ルーブル美術館の作品と衣装などで若干異なっています。

宮殿南側1階でマカロンを購入し、庭園に回ってみる。

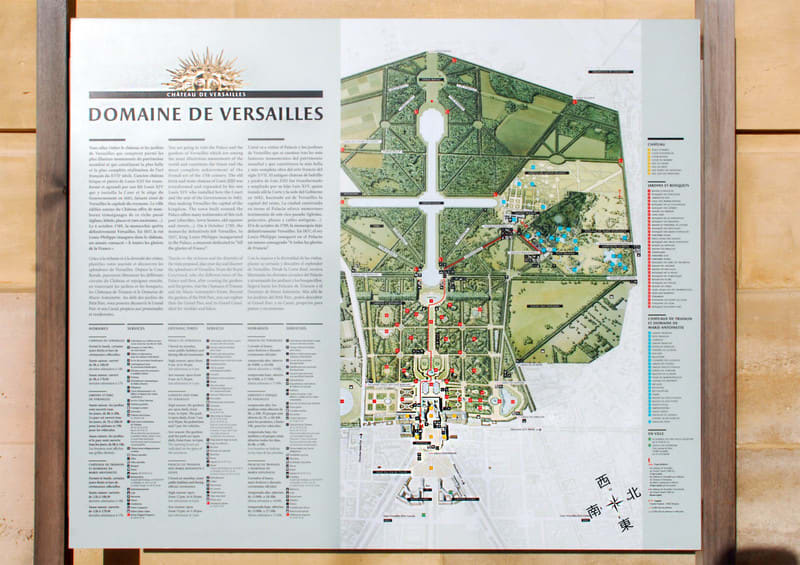

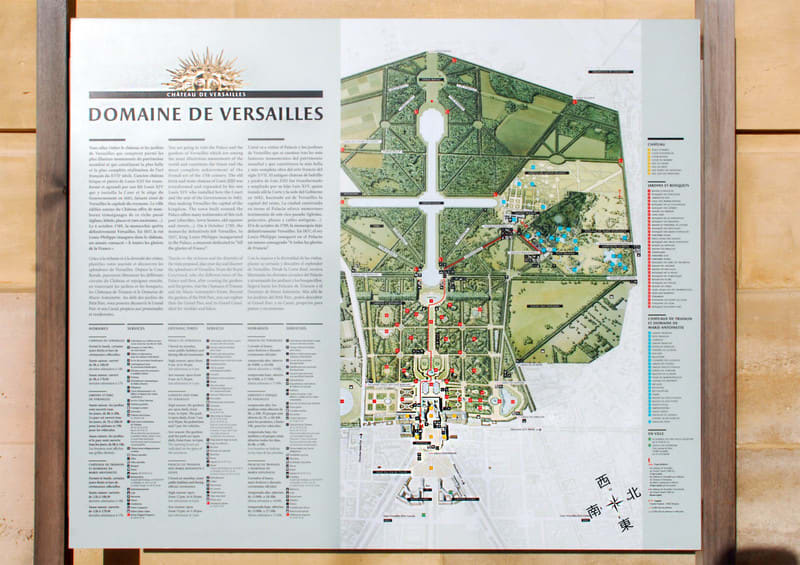

案内図

80mと南北に延びた翼を持つ大宮殿、

この丘には水源がなかった・・・10㎞離れたセーヌ川から水を引いています。

さらに広大な庭園、1600m、1000mの2本の運河が直交しています。

この庭園にはオレンジの鉢が1000鉢以上あります。春の訪れで温室から運び出され指定か所に置かれていきます。宮殿内外、青空トイレ・糞尿対策として消臭剤の働きが求められました。

全身に香水をジャブジャブ掛け、におい玉を持って臭気消しに苦労された時代もあったようです。

この宮殿は各国に大きな影響を与えています。オーストリア;ウィーンのシェンブルン宮殿、ロシア;サンクト・ペテルブルグのエルミタージュ美術館、そして、東京港区赤坂離宮(迎賓館)も。