9月中旬木曜日、夜明け前に東京を出発しました。

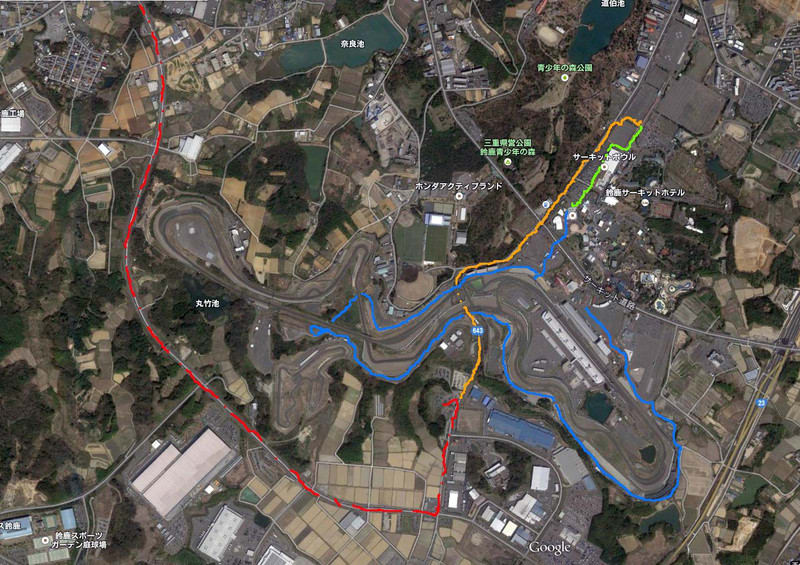

首都高、東名高速そして第二東名(新東名)と順調に走り、浜松いなさ JCTに・・・ここから先の開通がトラブルにより遅れています。

・・・浜松いなさ JCTから名古屋圏の豊田東JCTの間、約55㎞が2014年度末で開通予定だったが、土砂崩れ、地盤沈下などで開通が1年遅れと報じられていました。

・・・旧東名高速の愛知県内は速度規制が多く、早く第二東名が名古屋圏に接続するのを待ち望んでいるが開通日は?。

三ケ日JCTから旧東名へ・・・やがて伊勢湾岸道路へと分岐して・・名古屋港をまたぎ・愛知県から三重県へ。

通勤の人々で込み合ってきた四日市を抜け、東名阪自動車道の亀山ICで名阪国道に分岐して一般道に下りる。

時間は8時を過ぎた、ここから先は時々走るので今では違和感がないが、この国道(自動車)の規格は高速道路・・・、三重県伊賀上野を通り奈良県天理市まで事故渋滞も無く順調に走ることができた。

当初は針インターで一般道に降り、吉野方面に進もうと計画していたが、最近この先の天理から高速道路が和歌山市に向けて部分開通している情報を入手しました。

そこでこのまま針インターを通過する、次の福住ICを過ぎると急カーブの連続が続き、あっと言う間に山麓を下り天理市街が見えてきます。

奈良市内へはこの出口で降り、先の信号を右側(北)に進みます。高野山は和歌山県ですからこのまま直進(西)します。

この先には料金所があり、わずかな区間しか走らないが便利なので有料道路に入ります。

料金所から1.5㎞で京奈和自動車道と接続するので、JCTを大きく1周して和歌山方面に乗ります。ここから無料区間の表示(部分開通なので無料)がされています。

交通量は少なく走りやすい。和歌山まで87㎞、全線開通すれば40~50分と便利になるようです。

10分も走った頃、部分開通区間終了のようです。橿原北出口で一般道に下ります。

朝の9時30頃、一般道は自然渋滞でした。ノロノロ運転で15分くらい進み案内を見つけ、再度高速道路へ上がりましょう。

大和高田市通過中・・・交通量が多くなってきました。

4~5分走り、この区間はここまでと、御所南でまた一般道へ下ります。

高架下でこの先T字路、どちらに行こうか?・・・カーナビは、道路表示のない所を走ってきたので、新設道路として記録する作業で忙しい?

右折し、しばらく進むと、交差点に国道25号が直交しています・・・左が和歌山方面、信号を左折します。

緩やかなカーブが続く国道25号を走っていると、緑の大きな案内板、高速道路の標示がまた現れました。

居伝町の信号を右折し川を渡ると、ここから京奈和自動車道が和歌山市付近まで既に開通しています。

この先、全線開通ではなくて、終点の和歌山市内は今開催中の和歌山国体に向けて最近部分開通したところもあるようですが・・・

こちらは空いている自動車道を約20㎞、15分位走ったところで目的のインターが近づいてきました。

九度山IC、・・・空海が月に9度も会いに来たので九度山と名付けられたそうで、ここが高野山の旅の始まりにふさわしい所となります。

インターチェンジの出口に、左に世界遺産の案内があります。・・・動画から静止画の切り出しは画像が荒くて、申し訳ございません。

大野の交差点を直進し間もなく右折、紀ノ川を渡り左折、3分くらい走りると交差点に右 世界遺産***、

交差点は「慈尊院」と表示があります。ここで右折して100m先・・・山門が・・・見上げるような楼門でもなく、やさしい山門です。

石垣に土塀・・・箱庭的な、壊れやすそうな、土埃が立ちそうな・・・威圧感が無く、少し周りを見てみよう

思いに集中すると、多分・・・建立当時、こちらの想像以上に文明が発展し、雨が降れば辺り一面泥だらけ・・・そんな状況は克服できて、これらの土塀まで進化したのかなぁー

グループ客が通り、当たりを見渡す。

正面から右側に回って土塀を観察したくなった。

そして再び正面へ、山門右に「女人高野 別格本山 慈尊院」、左は「世界遺産 慈尊院 高野山町石道・祈りの道出発点」と寺名札が掛けられています。

では階段を登り、山門から境内に

右手に「弘法大師堂」(大師堂・護摩堂)が

本尊は弘法大師です。正面右手には朱色の「多宝塔」が建てられています。

この多宝塔は空海によって建立と伝えられているが、江戸時代初期(1624~1643年頃)に再建されたようです。本尊は「大日如来」

正面左側に、「拝堂」がある。どこが正面なのか分かり難いがそれは後程として、

さて拝堂の手前に通路を隔てて、このお寺の有名なエピソードが目に飛び込んでくる。

これらの地蔵さんの隣に「本堂」が建つ、

そして本尊が「弥勒菩薩」・・・

・・・「高野山にはの、女は入れえへんがのう、この慈尊院までは上れるんやしてよし。そやよってに、ここは女人高野と云うんやして。

・・略・・・。廟の前の柱にぶら下がっている数々の乳房形に気がつくと、しばらく目することを忘れていた。

それは羽二重で丸く綿をくるみ、中央を乳首のように絞りあげたもので、大師の母公と弥勒菩薩を祀る霊廟に捧げて、安産、授乳、育児を願う乳房の民間信仰であった」。

著名な有吉佐和子さんの小説「紀の川」の抜粋です。

「紀の川」がこの弥勒堂を有名にしました。

今日でも女性の厄除けに絵馬はこのようにたくさん、弥勒堂に奉納されています。。

創建当時は、紀の川の川原近くのお寺があったそうですが洪水で流されこの地に再建されたそうです。

通路を東側に進み、振り返って拝堂を見てみましょう。

中央に噴水があり、東の奥、小高い山裾に

高野山案内犬「ゴン」・・・空海さんが高野山で犬を連れた猟師と出会った話がありますが、その犬の名前がゴンとは知りませんでした。

拝堂を一周して、境内から南側に急な階段があるのが気になっていました。鳥居があるので神社のようです。

119段の石段を登ると小高い山の頂に丹(アカ)塗の鳥居が

丹生宮省符神社(ニウカンショウブジンジャ)、816年 空海によって創建されたお社です。

創建時は「慈尊院丹生高野明神社」・・「丹生七社大明神」・・「丹生(ニウ)神社」・・「丹生宮省符神社」と変遷します。

明治維新後、神仏判然令(神仏分離令)などにより多くの建物が取り除かれ、室町時代に再建された本殿の内、三棟が残っています。

拝殿でお参りしましょう、向こうに極彩色の神殿が見えます。

拝殿の左側に、こんな大きな案内板がありました。

この神社は、空海が東寺を出て真言密教の道場の地を探していると猟師に出会い、「山上に霊地がある・・・そこは高野」と教えられ、白黒2頭の犬を放たれ、空海を高野山へと導かれた。先程の「ゴン」がその1頭のようです。

猟師は神様が姿を変えてこの世に現れた・・・「化現 狩場明神」というようです。

空海は知性の高い方で神道も理解され、この地の神(地主神)・・・高野御子大神(高野明神)を大切に考えられ

密教を布教する前に、まず周りの神さまを敬い、結果見事に神仏習合を実践された偉大な方のようです。

階段を下りると拝殿の戸が開いている、こちら(南側)が正面のようだ。

内部は、違和感があるほどきらびやかだった。こちらで参拝すると、真裏の弥勒堂も同時に参拝できる・・・そういう配置になっているのでした。

10時45分を回った、この先から裏山を登る国道370号より、紀の川に沿って西に10分位下り国道430号を登る道路の方が、迂回することになってもカーブが少なく結果的に早く着きそう。

では高野山へ・・・。